Desde los albores de la civilización grecolatina, la imagen de la cabeza de Medusa, aparece representada a manera de artilugio capaz de alejar el mal y lo amenazador desconocido. La Gorgona, según la RAE, era un monstruo infernal, de mirada petrificante, proviniendo su nombre del griego γοργός, de significado "feroz" y “sombrío”. En la Teogonía de Hesíodo, se recoge que en el origen Medusa habitaba en la extremidad del océano, cerca de las Hespérides. Pero es Ovidio, quien nos narra su historia: Medusa y sus hermanas, las Gorgonas, eran hijas de las divinidades marinas Forcys y Ceto. Medusa, además de ser la única mortal entre sus hermanas, poseía una rara belleza y deslumbrante cabellera, al punto que el mismo dios de los mares, Poseidón, cautivado por su hermosura, la violó en el templo de la casta Minerva, quien castigó a Medusa transformando su pelo en serpientes mortíferas de mirada vengadora.

Medusa, como todos sabemos, fue, finalmente, decapitada por el héroe ateniense Perseo, aunque su leyenda alimentó incesantemente, desde entonces, las letras y, sobre todo, las artes universales.

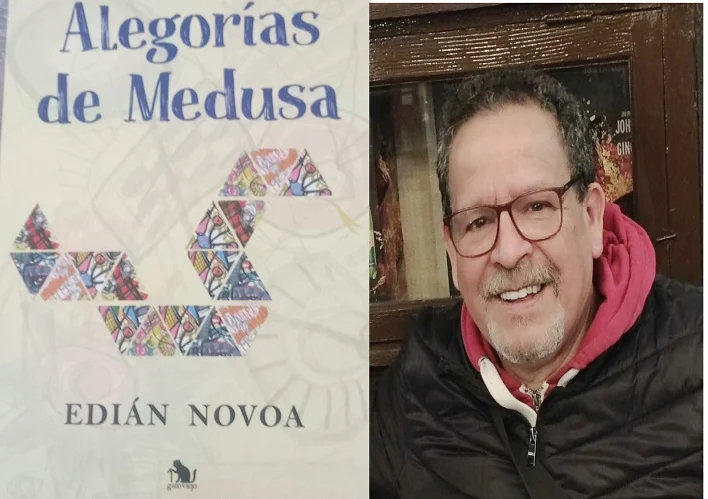

La poesía del escritor peruano Edián Novoa (1959), miembro fundador del grupo Kloaka, específicamente en su libro “Alegorías de Medusa” (2025), busca restaurar dicho mito, para vincularlo a la vida cotidiana, el tiempo y la muerte, la naturaleza y el recuerdo, el amor y cuerpo, el mar y el universo.

Estos poemas se ofrecen marcados por un aura hecha nostalgia, desgarramiento y abandono. Por el deterioro acumulado en el tiempo y el que ya se ha transmitido al hombre. Condenado a la no permanencia más inminente, como alegoría de la regeneración de la naturaleza se esfuerza, sin embargo, por llevar a cabo sus últimos “trabajos perdidos”, como con una dedicación, humildad y resignación que convierten la tarea en heroica. El mar, el río, el océano aquí se desdoblan repetidamente a lo largo de estos versos hasta confluir y disolverse en “summa” de todos los otros que el mundo conoce con el nombre de mar, símbolo central “de los universos paralelos” de estos textos, no obstante aparecer en las altas colinas, montes y sierras americanas, o viajando a través de grandes y enfermizos ríos que arrastran podredumbres y la humedad de las minas, el viento de los páramos, la sequedad de la madera, la sombra gris en la piedra de afilar.

¿Dónde está lo real: en el cielo o en el fondo de las aguas? En nuestros sueños, el infinito es tan profundo en el firmamento como bajo las aguas. Nunca será demasiada la atención que presentemos a estas dobles imágenes como la de la isla-estrella, dentro de una psicología de las imágenes. Son como bisagras del sueño que, según Gaston Bachelard, gracias a ellas, cambia de registro, cambia de materia. Aquí, en esta bisagra, el agua sube al cielo. El sueño le da al agua el sentido de la patria más lejana, de una patria celeste, cósmica e intergaláctica:

“la playa

hace el lifting la esencia perdida

estira la papada del cielo granulado

rejuvenece las antiguas constelaciones

maquilla post mortem

la decencia

la marea

hace su tarea

expulsa desechos subversivos

foto sepia el horizonte

entre el ojo y el encuadre

globos metálicos serpentinas de colores

parte de una fiesta recurrente

algas, malaguas y peces muertos

en sus hogares transparentes

crían/amamantan

un todo inmenso

la playa y la marea

juegan en pared

lo obvio de lo muerto”

Todo lo que la muerte tiene de pesado, de lento, está marcado por los viajes por estas aguas. Los barcos cargados de almas están siempre a punto de zozobrar. Asombrosa imagen en la que sentimos que la Muerte teme morir y el ahogado sigue temiendo el naufragio. La muerte es un viaje que nunca termina, una perspectiva infinita de peligros. El peso que sobrecargan las yolas, los barcos y los navíos es tan grande porque las almas son defectuosas, corrompidas y enajenadas. Las yolas, los barcos y navíos se dirigen siempre a los infiernos.

En estos textos no hay navíos de la dicha. Estos barcos, yolas o navíos como la barca de Caronte, son, pues, un símbolo ligado a la indestructible desgracia de los hombres y mujeres que atraviesan las edades del sufrimiento. El llamado del mar es a veces tan fuerte, que puede servir para determinar distintos tipos de desastres y tragedias.

“te contemplé medusa

bajo el sol

entre la liquidez y el tiempo

hallé mi interior

algo que no sobra ni alcanza

en las arenas de Paracas

en el litoral del espanto

mis afectos, aguas muertas”

Todo aquí exhala una conciencia del deterioro; no así su lenguaje ni los recursos expresivos que escapan a cualquier efecto de decadencia. Se trata de un lenguaje muy cuidado, refinado, preciso y sin ninguna señal de debilitamiento, donde cada palabra, cada imagen, cada ritmo han sido elegidos y trabajados para que el poema logre decir lo que dice: un largo viaje hacia la pesadilla y la incertidumbre. Hay a menudo experimentación con el lenguaje y aunque algunas veces se ve lo conversacional, nunca apela a las efímeras formas dialécticas. Sin embargo, la rigurosidad del lenguaje y su signo de fortaleza no implican la propuesta de un orden definitivo, sino un orden provisorio que es precisamente el nivel lingüístico, donde el mar es un espacio de destrucción y tragedia.

“Aguas vivas muertas en la playa

sombras de guerra impronunciable

babosean el verano detestable

aguas vivas

seres sin olor ni tristeza

habitan una muerte interminable

la ciénaga alberga el olor

pútrido de hombre

aguas vivas

arrojadas por ti y por mí del paraíso

a ensuciar las playas de los de siempre

a entristecer las casas blancas

al sueño pálido de los embarcaderos

a la instantánea de lanchas de petróleo y aceite

cuelga del clavo el confín me fumo broder el cerebro”

Los hilos de la conciencia, en Edián Nova, se cruzan con los ecos tumultuosos de aquello que viene de la región que Hegel denominaba “la noche del mundo”, o lo que Freud tematizó como “geografía sin fronteras del inconsciente” y que para los románticos significaba internarse en los aposentos oscuros de la interioridad. Las certezas de la racionalidad se descomponen, o al menos se debilitan, al enfrentar la acción imprevista de fuerzas extraordinarias, y la homogeneidad del tiempo es brutalmente sacudida por la heterogeneidad quebradiza de la memoria y la vida convertida en un mito de rememoración.

La ficción penetra en la historia haciéndose cargo de estas paradojas que constituyen el giro lingüístico más complejo y elemental de nuestro poeta. Estos versos permiten imaginar un universo que se desplaza hacia regiones donde la nostalgia se entroniza y devela sus secretos más recónditos, quebrando, a través de su decir, la estructura lírica del verso: límite trazado por la discursividad lógica que proyecta su imaginario sobre la realidad que ahora se expande en el juego especulativo-creador de la escritura.

La estética del deterioro en la obra de Edián Novoa se define a partir de los elementos en decadencia, percibidos como residuos causados por los acontecimientos, la usura del tiempo, los sedimentos subyacentes de la muerte, la destrucción causada por el uso y el desgaste, los personajes víctimas de las plagas, la sociedad en descomposición, los espacios desiertos, las vastas regiones sin nombres, las ciudades monótonas y la visión particular del destino incierto del ser de los márgenes : el desarraigo, la vida y la muerte.

Compartir esta nota