-

Perspectiva Humanística Hispanoamericana: la Revolución Popular Mexicana de inicios del siglo XX

Una experiencia más cercana a nosotros fue la Revolución Popular Mexicana de 1910, la cual no sólo implicó cambios económicos, sociales y políticos muy profundos, sino que trajo consigo cambios radicales en el orden cultural e intelectual, en los que jugó un rol de primer orden el gran humanista dominicano Pedro Henríquez Ureña, quien a partir de 1906 se mudó de la isla de Cuba, donde vivía junto a su padre Francisco Henríquez y Carvajal y sus hermanos desde 1902, a la ciudad de México, pasando primero por su Santo Domingo natal.

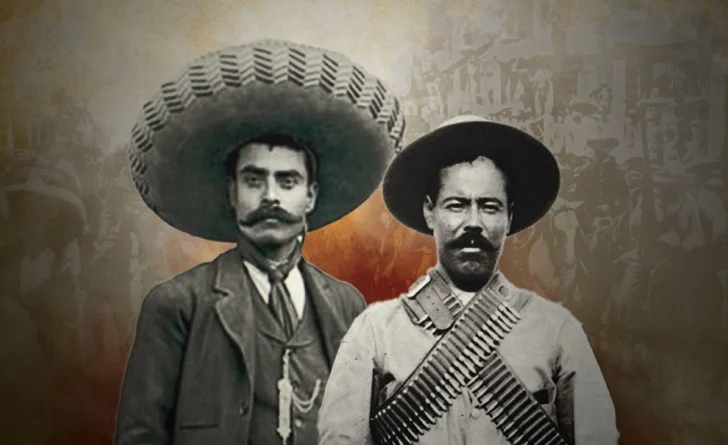

La Revolución Mexicana de 1910 fue el resultado de un complejo movimiento social, político y cultural que tuvo entre sus causas más acentuadas la crisis generalizada del gobierno de Porfirio Díaz en los ámbitos económico, social, político y cultural; la imposibilidad de resolver pacíficamente la sucesión presidencial de 1910; las aspiraciones de las clases medias y de los sectores populares de vivir en una sociedad de justicia, libertad y distribución equitativa de las riquezas generadas por el crecimiento económico; el agotamiento del régimen oligárquico, así como el complejo contexto internacional de las primeras décadas del siglo XX.

Los autores Garciadiego[1] y Bethell[2], cada uno desde sus peculiares perspectivas, sostienen que el gobierno de Porfirio Díaz atravesó por tres etapas fundamentales: la primera se extendió desde que asumió el poder en 1876 hasta principios de los noventa, y se caracterizó por ser el período de ascenso y consolidación en el poder, durante el cual el presidente construyó su aparato político con equipos de colaboradores propios; la segunda etapa del largo régimen porfirista, que se prolongó desde 1890, aproximadamente, hasta los inicios del siglo XX, se distinguió por el perfeccionamiento del control político y por el notable crecimiento económico alcanzado; la tercera etapa inició aproximadamente en 1903, cuando el problema de la sucesión del poder cobró importancia por el envejecimiento de don Porfirio Díaz, lo que dificultó su continuidad mediante los mecanismos reeleccionistas acostumbrados y se vio obligado a romper su imparcialidad con los dos equipos en que se sustentaba su gobierno: el grupo de “los científicos”, decisivo en los ámbitos de la economía y la educación, y el grupo de “los reyistas”, que encabezaba Bernardo Reyes, artífice del progreso en el noreste del país y responsable de la modernización, la disciplina y la despolitización del Ejército Federal.

El presidente Díaz eligió como virtual sucesor, a través de la Vicepresidencia de la República, a un miembro del grupo de “los científicos”, Ramón Corral. Esta decisión obligó al mandatario a reducir la fuerza política y las cuotas de poder del otro grupo, “los reyistas”. Obviamente, sus miembros pasaron a ser opositores, los cuales eran muy peligrosos por su capacidad, experiencia y prestigio. A partir de ese momento “los reyistas” se convirtieron en severos críticos de “los científicos”. Esta escisión de la élite debilitó profundamente al gobierno del porfiriato, antes fuerte y unificado, posteriormente seriamente dividido y débil.

En los ámbitos económico, social y político, se puede resumir que la excelente situación de finales del siglo XIX se tornó dramática a principios del XX, y la crisis económica terminó convirtiéndose también en crisis social y crisis política, porque había acabado con el prestigio de “los científicos”, encabezados por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Yves Limantour Marquet, grupo que el presidente Díaz había escogido para sucederle. La crisis en el ámbito cultural fue igualmente importante. A principios del siglo XX inició el cuestionamiento del positivismo como ideología gubernamental. Como consecuencia, resurgió el anhelo por la libertad, desplazando así la obsesión por el orden, que había primado en el gobierno de Díaz. El declive del positivismo implicó el descrédito del darwinismo social. Así, la minoría criolla afrancesada –en concreto “los científicos”– dejó de ser percibida como congénitamente superior y como el único grupo adecuado para dirigir la vida nacional. La mayoría mestiza comenzó a reclamar participación en la toma de decisiones, demanda que también permite explicar la movilización nacional iniciada en el año 1910.

Sobre esos cambios trascendentes en el mundo cultural de México, país sacudido por una profunda crisis económica, social y política, donde la pobreza extrema alcanzó a millones de mexicanos y en que intentaba perpetuarse en el poder el gobierno elitista y caciquil de Porfirio Díaz, el propio Henríquez Ureña hace una relación detallada de los acontecimientos:

El nuevo despertar intelectual de México, como toda la América Latina en nuestros días, está creando en el país la confianza en su propia fuerza espiritual. México se ha decidido a adoptar la actitud de discusión, de crítica, de prudente discernimiento, y no ya de aceptación respetuosa, ante la producción intelectual y artística de los países extranjeros; espera, a la vez, encontrar en las creaciones de sus hijos las cualidades distintivas que deben ser la base de una cultura original. El preludio de esta liberación está en los años de 1906 a 1911. En aquel período, bajo el gobierno de Díaz, la vida intelectual de México había vuelto a adquirir la rigidez medieval, si bien las ideas eran del siglo XIX, ‘muy siglo XIX’. Toda Weltanschauung estaba predeterminada, no ya la teología de santo Tomás o de Duns Escoto, sino por el sistema de las ciencias modernas interpretado por Comte, Mill y Spencer; el positivismo había reemplazado el escolasticismo en las escuelas oficiales, y la verdad no existía fuera de él. En teoría política y económica, el liberalismo del siglo XVIII se consideraba definitivo. En la literatura, a la tiranía del ‘modelo clásico’ había sucedido la del París moderno. En la pintura, en la escultura, en la arquitectura, las admirables tradiciones mexicanas, tanto indígenas como coloniales, se habían olvidado: el único camino era imitar a Europa. ¡Y qué Europa: la de los deplorables salones oficiales! En música, donde faltaba una tradición nacional fuera del canto popular, se creía que la salvación estaba en Leipzig.[3]

El panorama que presentaba Henríquez Ureña en el México de inicios del siglo XX era realmente desolador, donde el positivismo había desplazado al escolasticismo y se había erigido en filosofía oficial, en que la teoría política y económica que imperaba era la del liberalismo, pero con una praxis política estatal populista y clientelar, mientras que en el ámbito literario predominaba la última moda del París moderno y en las bellas artes el camino más trillado era el de la imitación de Europa, pero fundamentalmente aquella de los salones oficiales.

La realidad presentada por Henríquez Ureña era sumamente sombría. Esta comenzó a cambiar con la emergencia de una nueva generación intelectual, hija de la revolución mexicana de 1910, que fue creando confianza en su propia fuerza espiritual, que asumió una actitud de discusión, de crítica constructiva y de sensato discernimiento frente a los modelos intelectuales extranjeros, al tiempo que volvieron su mirada hacia el lar nativo para recuperar toda la riqueza encerrada y así avanzar en la creación de una cultura verdaderamente original y auténtica, aunque sin dejar de tomar en cuenta los aportes de las demás culturas, incluyendo aquella que se había forjado a sangre y fuego en el proceso revolucionario mexicano. Confirmando esta perspectiva, el investigador Castro-Gómez sostiene:

En México brota quizás el símbolo más genuino de ese nacionalismo que surge en casi toda América Latina como respuesta al imperialismo estadounidense: la Revolución Mexicana de 1910. Filósofos como José Vasconcelos y Antonio Caso formaron parte del grupo "Ateneo de la juventud", que junto con Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes buscaron los nuevos conceptos intelectuales que habrían de sustituir al positivismo. Estimulado por la búsqueda de la "conciencia nacional" proclamada por la revolución, José Vasconcelos ve en la crítica al positivismo la rehabilitación del "pensamiento de la raza mestiza", propio de América Latina. En su ensayo La raza cósmica de 1925, Vasconcelos contrapone la latinidad al sajonismo, atribuyendo a la primera un sentido más universal. Debido al mestizaje, la raza latinoamericana engloba todo lo humano y es por ello una raza de síntesis, cuyo destino histórico es fomentar el predominio de una auténtica raza cósmica hecha con el genio y la sangre de todos los pueblos. Esta "quinta raza" universal, que tendrá su epicentro en el trópico americano, encarnará los ideales sublimes del amor y la belleza y predicará la supremacía de lo estético sobre lo técnico.[4]

Henríquez Ureña ahonda su visión en torno a cómo se fue conformando la nueva generación intelectual que dio a luz la revolución mexicana de inicios del siglo XX, cuando refiere detalles importantes relativos a sus compañeros de ideal:

Pero en el grupo a que yo pertenecía, el grupo en que me afilié a poco de llegar de mi patria (Santo Domingo) a México, pensábamos de otro modo. Éramos muy jóvenes (había quienes no alcanzaran todavía los veinte años) cuando comenzamos a sentir la necesidad del cambio. Entre muchos otros, nuestro grupo comprendía a Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Acevedo el arquitecto, Rivera el pintor. Sentíamos la opresión intelectual, junto con la opresión política y económica de que ya se daba cuenta gran parte del país. Veíamos que la filosofía oficial era demasiado sistemática, demasiado definitiva para no equivocarse. Entonces nos lanzamos a leer a todos los filósofos a quienes el positivismo condenaba como inútiles, desde Platón, que fue nuestro mayor maestro, hasta Kant y Schopenhauer. Tomamos en serio (¡oh blasfemia!) a Nietzsche. Descubrimos a Bergson, a Boutroux, a James, a Croce. Y en la literatura no nos confinamos dentro de la Francia moderna. Leímos los griegos, que fueron nuestra pasión. Ensayamos la literatura inglesa. Volvimos, pero a nuestro modo, contrariando toda receta, a la literatura española, que había quedado relegada a las manos de los académicos de provincia. Atacamos y desacreditamos las tendencias de todo arte pompier; nuestros compañeros que iban a Europa no fueron ya a inspirarse en la falsa tradición de las academias, sino a contemplar directamente las grandes creaciones y a observar el libre juego de las tendencias novísimas; al volver, estaban en aptitud de descubrir todo lo que daban de sí la tierra nativa y su glorioso pasado artístico…Bien pronto nos dirigimos al público en conferencias, artículos, libros (pocos) y exposiciones de arte. Nuestra juvenil revolución triunfó, superando todas nuestras esperanzas… Nuestros mayores, después de tantos años de reinar en paz, se habían olvidado de luchar. Toda la juventud pensaba como nosotros.[5]

Es indiscutible que esa generación intelectual, de la cual Henríquez Ureña fue uno de sus principales mentores, contribuyó enormemente a la transformación cultural e intelectual del México de las primeras décadas del siglo XX. Esto permitió que tanto la filosofía, la ciencia como el arte centraran su quehacer fundamentalmente en el ser humano, partiendo de las tradiciones milenarias de la población aborigen e integrando los diversos aspectos de aquel presente sacudido por grandes transformaciones económicas, sociales y políticas, donde las concepciones de los sectores más avanzados se fueron haciendo dominantes en el conjunto de la sociedad mexicana de entonces.

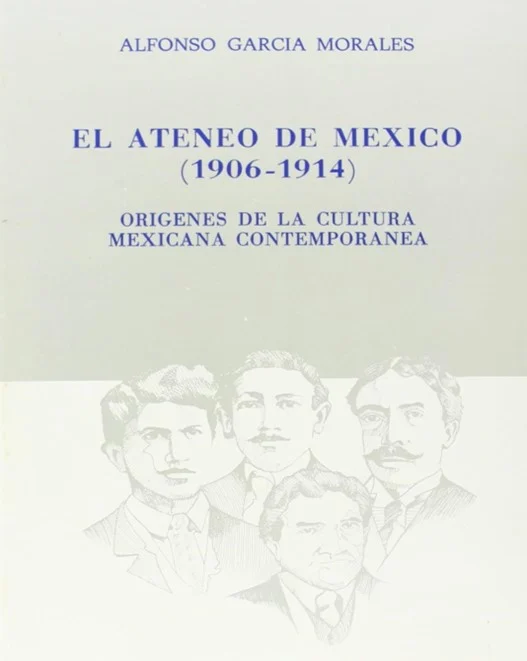

La obra “El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la Cultura Mexicana Contemporánea” de Alfonso García Morales (1992:59-61) da un panorama pormenorizado de la Sociedad de Conferencias que se instituyó en 1907, del proceso fundacional del Ateneo de la Juventud el 27 de octubre de 1909 y de su conversión en Ateneo de México el 25 de septiembre de 1912, cuyo Proyecto de Estatutos fue presentado por una Comisión integrada por Antonio Caso, Pedro Henríquez Ureña, Jesús T. Acevedo, Rafael López, Alfonso Cravioto y Alfonso Reyes, el 3 de noviembre de 1909. La primera directiva del Ateneo de la Juventud estuvo integrada por Antonio Caso como primer presidente; Pedro Henríquez Ureña, secretario de correspondencia; Jenaro Fernández Mac Gregor, secretario de actas; e Ignacio Bravo Betancourt, tesorero.

Al referirse a la operatividad de la Sociedad de Conferencias sobre Temas Modernos, García Morales indica que la nueva generación intelectual del México de inicios del siglo XX encontró en esa instancia un medio efectivo de expresión y acción permanente:

Desde que en 1907 la “juventud intelectual mexicana” se constituyó por primera vez en sociedad, las conferencias fueron su medio de comunicación y actuación más frecuente. Los diversos ciclos de conferencias que dictó hasta 1914 lograron reavivar una práctica poco usual y de escaso atractivo para las clases cultas de la capital: por entonces en México las conferencias eran “cosas raras”, “verdaderas latas”, dice Pedro Henríquez Ureña. La Sociedad de Conferencias trató de renovarlas desligándolas de todo propósito inmediatamente didáctico o de carácter oficial, ofreciendo temas nuevos y de interés general y dándoles un tratamiento riguroso y original. El primer ciclo se celebró en el recién inaugurado Casino de la Colonia de Santa María de la Ribera, un centro social de clase media alta, formado por las familias de profesionales liberales, altos funcionarios y rentistas, que brindó su salón a los jóvenes. De esta forma, dice Alfonso Reyes, “fue extendiéndose nuestra acción por los barrios burgueses”. Estuvo compuesto de seis conferencias divulgativas sobre letras, artes y pensamiento moderno. Se dieron los miércoles por la noche y fueron acompañadas de un número de música y de la lectura de poemas de García Naranjo, Manuel de la Parra, Castillo Ledón y Alfonso Reyes.[6]

El primer ciclo de conferencias se inauguró el 29 de mayo de 1907 con una conferencia de Alfonso Cravioto sobre “La obra pictórica de Carriére”. Durante su reciente estancia en París, Cravioto pudo ver las obras de Eugene Carriére y adquirir una buena colección de reproducciones que se expusieron en el Casino de Santa María para ilustrar su disertación. El 12 de junio Antonio Caso ofreció una síntesis sobre “La significación y la influencia de Nietzsche en el pensamiento moderno”, tema que suscitaba gran interés. El 26 del mismo mes Pedro Henríquez Ureña habló sobre “Gabriel y Galán”, al que consideró un poeta esencialmente clásico y, pero no del todo, ajeno a las novedades modernistas, en cuya obra podían apreciarse claras influencias del famoso “Nocturno” de José Asunción Silva.

Rubén Valenti pronunció el 10 de julio su disertación en torno a “La evolución de la crítica”. El 24 de julio el arquitecto Jesús T. Acevedo, padre de la idea de las conferencias, intervino con una titulada “El porvenir de nuestra arquitectura”, que iba a tener gran trascendencia. En ella abogó no sólo por la conservación de la arquitectura virreinal, sino por la adaptación de sus características a las necesidades del progreso. Sólo así, decía, México podría tener algún día una arquitectura propia. El 7 de agosto Ricardo Gómez Róbelo pronunció la última conferencia del ciclo, titulada «La obra de Edgar Poe». Como tantos poetas modernistas, Gómez Róbelo se interesó por la técnica de los poemas de Poe, de los que ensayó distintas traducciones, cuyas primeras versiones aparecieron en Revista Moderna de México y Savia Moderna.

En lo que concierne al proceso fundacional del Ateneo de la Juventud, García Morales transcribe la lista de “Socios fundadores del Ateneo”, numerados del 1 al 26, la cual estaba integrada por: Jesús T. Acevedo, Evaristo Araiza, Roberto Arguelles Bringas, Carlos Barajas, Ignacio Bravo Betancourt, Antonio Caso, Luis Castillo Ledón, Francisco J. César, Eduardo Colín, Alfonso Cravioto, Marcelino Dávalos, Isidro Fabela, Jenaro Fernández MacGregor, Nemesio García Naranjo, Carlos González Peña, Pedro Henríquez Ureña, Rafael López, José María Lozano, Guillermo Novoa, Juan Palacios, Eduardo Pallares, Manuel de la Parra, Alfonso Reyes, Abel C. Salazar, José Vasconcelos y Emilio Valenzuela. La lista contiene la siguiente nota final: “Más tarde han renunciado los socios: Jenaro Fernández MacGregor, Nemesio García Naranjo y Emilio Valenzuela”[7].

Al referirse a la conmemoración del Centenario de la Independencia de México, García Morales destaca lo siguiente:

Durante las fiestas del Centenario, la Secretaría de Instrucción organizó congresos, exposiciones, conferencias, concursos y otros innumerables actos culturales, que culminaron con la reapertura de la Universidad Nacional, sobre la que volveremos largamente. Entre las publicaciones que patrocinó sobresale con mucho la Antología del Centenario, realizada por el poeta y subsecretario Luis G. Urbina, el historiador Nicolás Rangel y Pedro Henríquez Ureña. En la «Advertencia» preliminar, escrita por este último, se aclara: el fin de la obra es ofrecer una selección y un estudio de la producción literaria de México, prosa y verso, durante el siglo de independencia. Pero el criterio histórico es el que prevalece sobre el rigurosamente estético.[8]

El título completo de la obra que se publicó con motivo del centenario de la independencia de México en 1910, cuyos editores fueron el poeta Luis G. Urbina, el historiador Nicolás Rangel y el estudiante de Derecho Pedro Henríquez Ureña, era: “Antología del Centenario. Estudio documentado de la literatura mexicana durante el primer siglo de independencia, Tomo I”, en cuya parte preliminar se indica que “constituye el estudio más documentado y completo del período”.

García Morales destaca la importante labor que desarrolló el Ateneo de la Juventud en el marco del Centenario de la Independencia de México, con un nuevo ciclo de conferencias, similar al que habían desarrollado varios de sus miembros en la otrora Sociedad de Conferencias, en los siguientes términos:

El Ateneo, como institución, estuvo presente en las fiestas del Centenario con una serie de conferencias pronunciadas en la Escuela de Jurisprudencia entre los meses de agosto y septiembre por el siguiente orden: “La filosofía moral de don Eugenio María de Hostos”, por Antonio Caso; «Los Poemas rústicos de Manuel José Othón», por Alfonso Reyes; “La obra de José Enrique Rodó”, por Pedro Henríquez Ureña; “El Pensador Mexicano y su tiempo”, por Carlos González Peña; “Sor Juana Inés de la Cruz”, por José Escofet; y “Don Gabino Barreda y las ideas contemporáneas”, por José Vasconcelos. Justo Sierra presidió la conferencia inaugural y Pablo Macedo, el director de la Escuela, las siguientes. Hay en ellas literatura y filosofía: tres escritores y tres pensadores hispanoamericanos, de los que los jóvenes trataron de ofrecer una visión crítica, y con ella, su actitud ante la propia tradición intelectual.[9]

Los intelectuales que más descollaron tanto por su producción como por la difusión de sus ideas entre diferentes sectores de la sociedad mexicana de las primeras décadas del siglo XX fueron, junto al dominicano Pedro Henríquez Ureña, los mexicanos Antonio Caso como filósofo, Alfonso Reyes como poeta, ensayista, narrador, diplomático y humanista, José Vasconcelos, en su calidad de escritor, educador y filósofo, así como Diego Rivera como pintor y gran muralista.

Antonio Caso Andrade tuvo una producción intelectual muy abundante, destacándose entre sus obras: La existencia como economía, como desinterés y como caridad (1916), Discurso a la nación mexicana (1922), El concepto de la historia universal en la filosofía de los valores (1923), El problema de México y la ideología nacional (1924), Positivismo, neopositivismo y fenomenología (1941), y La persona humana y el Estado totalitario (1941), entre otras.

En la obra El concepto de la historia universal en la filosofía de los valores, Caso reflexiona en torno a las diferentes filosofías de la historia que esbozaron y desarrollaron pensadores de las más diversas épocas históricas desde la antigüedad hasta inicios del siglo XX, desde Platón, Aristóteles, Heródoto, Tucídides, Polibio, Santo Tomás de Aquino, Francis Bacon, René Descartes, Voltaire, Kant, Federico Hegel, Henri de Saint-Simon, Augusto Comte, Carlos Marx, Benedetto Croce, Henri Bergson hasta Rafael Altamira, procediendo a criticar los determinismos de cada una de ellas, acogiendo los aspectos más a tono con su propuesta y puntualizando las diferencias marcadas que existen entre la filosofía, la ciencia y el arte con respecto al conocimiento histórico. En este texto, Caso sostiene que su intención no era escribir una nueva filosofía de la historia, sino formular “un pensamiento, acaso plausible, sobre la propia índole del conocimiento histórico y sus diferencias y relaciones íntimas con la ciencia, el arte y la filosofía.”[10] En la parte final de este ensayo, el filósofo mexicano expresa:

La historia ha de escribirse platónicamente; filosofando con todo el espíritu. Sólo así se infunde nueva vida en lo inerte; resurgen las instituciones y las creencias desaparecidas y cobra nuevos bríos el abigarrado conjunto de hombres y cosas evocados sobre las ruinas ungidas con la veneración de los pueblos, en el vasto acervo de reliquias seculares que deposita la humanidad sobre el planeta, al cumplir su destino constante; su muerte perpetua y su perpetua resurrección. La historia es una imitación creadora; no una invención como el arte, ni una síntesis abstracta como las ciencias, ni una intuición de principios universales como la filosofía.[11]

Para Caso, el sentido histórico es la forma suprema de la simpatía humana; es saber interpretar, en síntesis esplendentes, los trances continuos de la vida de la especie, como lo han sabido hacer, en el desarrollo indefinido del pensamiento, los que en base al amor llegaron a unificar en un acto de conciencia, el conocimiento y la emoción, la representación y la voluntad, la lógica precisa, geométrica, de la pura razón, y la lógica vital del instinto y el sentimiento. Y es que para Caso, la verdad histórica, humana por excelencia, como la metafísica, no se engendra sino en la armonía de las ideas y la intuición, dentro de la íntima coherencia del espíritu.

Alfonso Reyes se destacó como poeta y humanista, estudioso de la cultura greco-latina, entre cuyas obras sobresalen su discurso ante la Asociación Bancaria de Buenos Aires en el año 1937 titulado “Homilía por la cultura”, La crítica en la Edad Ateniense, La antigua retórica, Los poemas homéricos, La Ilíada, La afición de Grecia, La filosofía helenística, Estudios helénicos y La experiencia literaria, entre otros, la mayor parte de las cuales dan cuenta de su amplia cosmovisión en torno a la cultura de la antigüedad griega y romana.

En su discurso Homilía por la cultura, Reyes expresa que su propósito esencial era fomentar el desarrollo de la cultura, ya que la conciliación entre Economía y Humanidades motivaban sus viejos anhelos platónicos, acariciados desde la infancia, que invitaban a soñar con un mundo mejor, donde se llegara a resolver la antinomia occidental entre la vida práctica y la vida del espíritu. Reyes destacó la función unificadora de la cultura para hacer posible la unificación de la teoría y la práctica, de la contemplación y la acción, del cuerpo y el alma, en fin, de la naturaleza y el espíritu, cuando establece:

Pues imaginemos ahora que la cabeza del hombre, continente filosófico para una imagen del universo, también haya sido partida en dos cotiledones, catástrofe botánica de que aún parecen quedar vestigios en los dos hemisferios cerebrales, tan semejantes a los granos de ciertas plantas, dobles y simétricos con respecto a un eje central. Imaginemos que un pedazo de la cabeza se llevó toda la teoría y el otro toda la práctica, aquél toda la contemplación, éste toda la acción. ¡Ay! ¿Qué harían el uno sin el otro? ¿Cómo no habían de anhelar por juntarse y ayudarse entre sí, al igual de los seres bifurcados de que hablaba Platón? Aspiran a coordinarse las partes, aspira a recomponerse el rompecabezas (que aquí propiamente podemos llamarle así) para que una y otra porción sumen sus flaquezas y deficiencias y arreglen un compendio de energía cabal. Así la especialidad sin la universalidad es una mutilación; así el bancario sin la cultura, como cualquier otro oficial de otro oficio cualquiera. Por eso, en aquel soneto de Quevedo, el ciego -que anda y no ve- presta sus piernas y pide sus pupilas al cojo -que ve y no anda-para entre los dos sacar un dechado armonioso, una figura de viabilidad suficiente. Y ya que nos hemos lanzado por este firmamento de los símbolos, recordaremos la fábula egipcia de Isis y Osiris: Osiris, despedazado entre todas las estrellas del cielo nocturno, aparece recompuesto en el cielo diurno, y eso es el sol. Y el secreto es que Isis, la luna, junta cada noche, estrella a estrella, los millones de fragmentos y trizas de su esposo. El mito de Isis nos inspire: pensemos que la realidad cotidiana, en sus mil embates, se empeña siempre en destrozarnos. Y reconstruyamos, con una voluntad permanente, nuestra unidad necesaria. Esta, y no otra, amigos míos, es la tarea de la cultura. La cultura es una función unificadora. La concebimos bajo la especie geométrica del círculo, la figura total y armoniosa. La función unificadora tiene un cuerpo y un alma. En el orden individual o moral, todos lo entienden. En el social o político, el cuerpo es la geografía (necesidad) y el alma es la concordia (libertad). La voluntad de concordia, de coherencia, de intercambio, procura, en todos los pueblos y a través de todas las tierras, nivelar y anular las desigualdades geográficas, para que la circulación humana sea más plena y regular en la tierra. Se trata de hacer de la tierra natural -accidente de la geografía- una tierra humana, fruto de nuestra iniciativa hacia el bienestar y el mutuo entendimiento.[12]

Como puede observarse, Reyes le atribuye a la cultura un propósito claramente unificador, en medio de las especialidades que ha impuesto el desarrollo infinito de la ciencia en las últimas centurias, ya que los fenómenos se estudian y se describen por partes, pero en la realidad existen como un todo unificado y en forma de continuidad. Los fenómenos aislados no existen ni en el espíritu ni en la naturaleza, puesto que el proceso de aislar un objeto es una operación del pensamiento, que se realiza de forma transitoria y provisional. La inteligencia, en su proceso político sobre el ser de las sociedades, unifica creando el entendimiento internacional. Cuando la inteligencia trabaja como agente unificador sobre su propia sustancia, produce la cultura. Los conocimientos, las ciencias y las artes, se cambian constantes avisos entre sí, viven de la intercomunicación.

En lo que concierne a Vasconcelos es importante destacar su gran aporte al desarrollo de la educación como Ministro de Instrucción de México, al tiempo de contribuir de forma significativa con su producción filosófica, con obras como Pitágoras, una teoría del ritmo (1916), El monismo estético (1918), Estudios indostánicos (1921), La raza cósmica (1925), Indología (1926), Tratado de metafísica (1929), Ética (1932), Estética (1935), Ulises criollo (1936), La tormenta (1936), Breve historia de México (1937), Historia del pensamiento filosófico (1937), El desastre (1938), El proconsulado (1939) y Manual de filosofía (1945), entre otras.

La obra La Raza Cósmica de Vasconcelos es pionera en Iberoamérica en lo relativo a postular que la historia de la humanidad ha mostrado cuán positiva ha sido la mezcla de razas de las más diversas estirpes y corrientes, lo que ha contribuido al desarrollo de grandes civilizaciones e imperios, por cuanto la mayor parte de ellos se han constituido por la interacción interracial y social de grandes grupos humanos procedentes de las más diversas regiones, climas y culturas. El propio Vasconcelos en el prólogo de la obra en la edición de 1948 lo expresa con toda claridad:

Es tesis central del presente libro que las distintas razas del mundo tienden a mezclarse cada vez más, hasta formar un nuevo tipo humano, compuesto con la selección de cada uno de los pueblos existentes. Se publicó por primera vez tal presagio en la época en que prevalecía, en el mundo científico, la doctrina darwinista de la selección natural que salva a los aptos, condena a los débiles; doctrina que llevada al terreno social por Gobineau, dió origen a la teoría del ario puro, defendida por los ingleses, llevada a imposición aberrante por el nazismo. Contra esta teoría surgieron en Francia biólogos como Leclerc de Sablón y Nóuy, que interpretan la evolución en forma diversa del darwinismo, acaso opuesta al darwinismo. Por su parte, los hechos sociales de los últimos años, muy particularmente el fracaso de la última gran guerra, que a todos dejó disgustados, cuando no arruinados, han determinado una corriente de doctrinas más humanas. Y se da el caso de que aun darwinistas distinguidos, viejos sostenedores del espencerianismo, que desdeñaban a las razas de color y las mestizas, militan hoy en asociaciones internacionales, que, como la Unesco, proclaman la necesidad de abolir toda discriminación racial y de educar a todos los hombres, en la igualdad, lo que no es otra cosa que la vieja doctrina católica que afirmó la aptitud del indio para los sacramentos y por lo mismo su derecho de casarse con blanca o con amarilla. Vuelve, pues, la doctrina política reinante a reconocer la legitimidad de los mestizajes y con ello sienta las bases de una fusión interracial reconocida por el derecho. Si a esto se añade que las comunicaciones modernas tienden a suprimir las barreras geográficas y la educación generalizada, contribuirán a elevar el nivel económico de todos los hombres, y se comprenderá que lentamente irán desapareciendo los obstáculos para la fusión acelerada de las estirpes. Las circunstancias actuales favorecen, en consecuencia, el desarrollo de las relaciones sexuales interraciales, lo que presta apoyo inesperado a la tesis que, a falta de nombre mejor, titulé: de la Raza Cósmica futura.[13]

Esta perspectiva de Vasconcelos, sin lugar a duda, sigue siendo en los actuales momentos revolucionaria, ya que algunos países de Occidente siguen postulando teórica y prácticamente la xenofobia étnica, sobre todo en los grupos políticos y sociales ultraderechistas. Con esta postura se pretende descalificar a los grupos humanos que por razones socioeconómica o políticas se ven obligados a migrar a otros lugares donde existen mejores condiciones de vida o más oportunidades para la realización plena de la vida personal o familiar. Pero, a la par de estos sectores, hay otros que reconocen que el desarrollo integral logrado por grandes potencias del mundo tiene su raíz en la diversidad étnica que le sostiene.

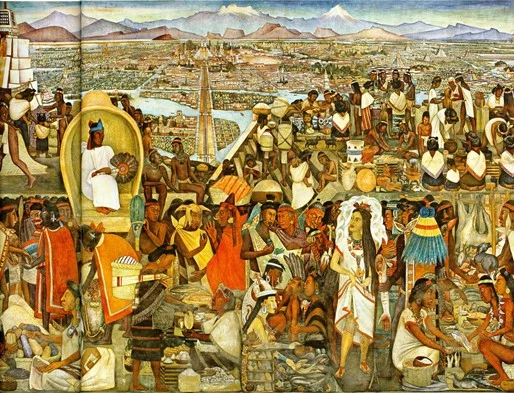

La figura más destacada de México en el arte pictórico durante las primeras décadas del siglo XX fue Diego Rivera, quien tuvo una manera muy peculiar de incorporar la cultura popular, el realismo y el cubismo en su variadísima obra de arte. Esto se expresó con más fuerza en el muralismo de los edificios públicos, privados y organismos nacionales e internacionales, que fue lo que más llamó la atención de sus coetáneos y sucesores, plasmado en el llamado Centro Histórico de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de la Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, y en otras ciudades mexicanas (Cuernavaca y Acapulco), sudamericanas (Buenos Aires) y norteamericanas (San Francisco, Detroit y Nueva York).

En 1920 el presidente Álvaro Obregón designó a José Vasconcelos como secretario de Educación, y en 1921, Rivera regresó a México, donde participó en el renacimiento de la pintura mural, iniciado por otros artistas y patrocinado por el gobierno. En las campañas emprendidas por Vasconcelos, Rivera participó al lado de los muralistas mexicanos José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo, así como también junto al artista francés Jean Charlot.

Las obras de gran dimensión de Diego Rivera son: La creación (1922), con la técnica encáustica, en el Anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM; murales de la Capilla Riveriana, Universidad Autónoma de Chapingo (1924-1927), con una superficie total de 700 mts²; La epopeya del pueblo mexicano (plano "La Conquista") (1929-1935), con una superficie total de 276 m²; El hombre controlador del universo (1934), con medidas de 4,80 × 11,45 mts; El mercado de Tlatelolco (1945), en el Palacio Nacional de México; Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947); entre muchas otras.

En un artículo publicado en 1921 y reproducido en 1923, actualizado y ampliado, Henríquez Ureña destaca las inmensas cualidades pictóricas de Diego Rivera, al que califica, en concordancia con lo expresado por el pintor y crítico norteamericano Walter Pach, como “uno de los hombres esenciales de la pintura moderna”[14], en la siguiente valoración:

Diego Rivera lo ha estudiado todo, lo ha ensayado todo. Nada de lo que es pintura le es ajeno. Posee juntamente el don de la mano y el don de la cabeza, ambos por igual. El don de pintar como en los venecianos o en los españoles; el don de pensar la pintura como en los florentinos o en los franceses. Las cualidades de Rivera son, a primera vista, españolas: la mano fácil, el vigor masculino, el fuerte dominio sobre la realidad exterior. Pero el mexicano, en él, mide, calcula, se impone disciplinas. Y su genio personal lo lleva a penetrar en la estructura de los objetos, en las formas fundamentales de cuanto el mundo ofrece a sus ojos.[15]

Como síntesis de los resultados dejados por la Revolución Mexicana de 1910, a parte de los beneficios económicos, sociales y políticos que les proporcionó a los mexicanos, como el haber descubierto que posee derechos, entre ellos el derecho a educarse, Henríquez Ureña expresa que esta significó una profunda transformación espiritual para todo el pueblo, lo cual se refleja en la siguiente reflexión:

¿Cuál ha sido el resultado? Ante todo, comprender que las cuestiones sociales de México, sus problemas políticos, económicos y jurídicos, son únicos en su carácter y no han de resolverse con la simple imitación de métodos extranjeros, así sean los ultraconservadores de los Estados Unidos contemporáneos o los ultramodernos del Soviet Ruso. Después, la convicción de que el espíritu mexicano es creador, como cualquier otro. Es dudoso que, sin el cambio de la atmósfera espiritual, se hubieran producido libros de pensamiento original como El suicida de Alfonso Reyes, El monismo estético de José Vasconcelos, o La existencia como economía, como interés y como caridad, de Antonio Caso; investigaciones como la obra monumental dirigida por Manuel Gamio sobre la población del Valle de Teotihuacán o el estudio de Adolfo Best Maugard sobre los elementos lineales y los cánones del dibujo en el arte mexicano, tanto en el antiguo como en el popular de nuestros días; interpretaciones artísticas del espíritu mexicano como los frescos de Diego Rivera y sus secuaces. Existe hoy el deseo de preferir los materiales nativos y los temas nacionales en las artes y en las ciencias, junto con la decisión de crear métodos nuevos cuando los métodos europeos resulten insuficientes ante los nuevos problemas.[16]

Las ideas y propuestas formuladas por los diversos integrantes de esta nueva generación intelectual ganaron primero al sector más dinámico de la sociedad mexicana: la juventud, con la gran revolución cultural, educativa e intelectual desplegada en el México de las primeras décadas del siglo XX, para luego alcanzar a los más diversos sectores de la sociedad mexicana. Los excelentes frutos filosóficos, científicos, literarios y artísticos, que se refleja en la pintura, en el dibujo, en la arquitectura, en la música y en los diferentes géneros literarios, que en lo sucesivo aportaron tanto al México que le vio nacer como al resto de Iberoamérica y el mundo, son claros indicadores de que la Revolución Mexicana de 1910 trajo consigo una profunda revolución cultural e intelectual que tendría trascendencia universal para toda la humanidad.

-

El Humanismo integral de Pedro Henríquez Ureña: la visión de sus discípulos, condiscípulos y contemporáneos

Son escasos los intelectuales de Hispanoamérica que en su labor literaria y pedagógica hayan logrado una ponderación tan elevada de sus discípulos, condiscípulos y contemporáneos, procedentes de las más diversas corrientes de pensamiento u orientación ideológica. En la mayor parte de los casos, los intelectuales son ponderados positivamente por sus discípulos, pero criticados acremente por sus condiscípulos y contemporáneos, o viceversa.

Pedro Henríquez Ureña es una de esas personas excepcionales de nuestro continente que tuvo la oportunidad de vivir, convivir y compartir en diferentes países tanto de América como de Europa y en todos ellos, con su labor humanística integral, contribuyó enormemente a sentar las bases para el surgimiento de nuevas generaciones de pensadores del más alto nivel. Procedamos a ver tan sólo algunas muestras de la ponderación de sus discípulos, condiscípulos y contemporáneos en torno a la luminosa trayectoria de este gran humanista hispanoamericano.

Alfonso Reyes, figura cimera de las letras mexicanas, así como compañero de batallas intelectuales y amigo íntimo de Henríquez Ureña, nos describe de este modo al gran Pedro de América:

Nativo de la hermosa isla antillana, la primada de las Indias, la predilecta de Colón; brote de una familia ilustre en la poesía, en la educación y en el gobierno; fadado desde la primera hora por las musas; mentalmente maduro desde la infancia, al punto que parecía realizar la paradójica proposición de la ciencia infusa; inmensamente generoso en sus curiosidades y en su ansia delirante de compartirlas; hombre recto y bueno como pocos, casi santo; cerebro arquitecturado más que ninguno entre nosotros; y corazón cabal, que hasta poseía la ofrenda superior de desentenderse de sus propias excelencias y esconder sus ternuras, con varonil denuedo, bajo el inasible manto de la persuasión racional, Pedro, el apostólico Pedro, representa en nuestra época, con títulos indiscutibles, aquellas misiones de redención por la cultura y la armonía entre los espíritus, que en Europa se cobijan bajo el nombre de Erasmo, y en América bajo el de ese gran civilizador, peregrino del justo saber y el justo pensar, que fue Andrés Bello.[17]

En Henríquez Ureña se combinan de una forma maravillosa el ser humano de alma noble y generosa con el pensador dotado de una formación intelectual superior, que siempre supo compartir con los demás sus conocimientos y saberes, que es el verdadero apostolado de un humanista a carta cabal.

De tal magnitud fue la labor humanística que desarrolló Henríquez Ureña entre los compañeros de su generación, sus discípulos y condiscípulos, que el intelectual y diplomático mexicano Alfonso Reyes lo eleva al pedestal de la inmensa faena intelectual que desarrolló el gran humanista holandés Erasmo de Rotterdam entre los espíritus europeos de la época renacentista y al arquetipo de Andrés Bello para la América desde principios hasta mediados del siglo XIX, tanto por su rol de peregrino del justo saber y el justo pensar como en su rol de gran civilizador espiritual.

Del acendrado humanismo de Henríquez Ureña, el filósofo argentino Francisco Romero destaca lo siguiente:

Acaso ninguna designación convenga más a Pedro Henríquez Ureña que la de humanista. Fue -cosa exquisita y rara- un humanista de nuestro tiempo, y con ello creo yo que dio la mejor lección de su fecunda vida de maestro… El humanismo consiste en la asimilación de la cultura, en su incorporación al espíritu en los términos de una profundización y potenciación de lo esencial humano. La humanidad crea la cultura en un esfuerzo plural nunca interrumpido; la cultura ofrece aspectos puros, libres de cualquier escoria, en los que se manifiestan las capacidades y los anhelos más elevados del hombre -y otros de menor dignidad, de índole práctica, utilitaria-. El humanismo es la concentración personal de aquel primer aspecto o sector de la cultura, su reconducción al hombre, el enriquecimiento del individuo con todos los bienes de orden superior producidos por la especie, la animación del tesoro disperso al ser encarnado en una persona humana… Pedro Henríquez Ureña ha sido un humanista a la moderna. Ningún recinto de la cultura le era extraño y por todos transitaba con paso firme, tan ajeno a la inseguridad como al alarde. Cuando se atendía a su horizonte intelectual, sorprendía por lo vasto y por no mostrar huecos. Pero apenas se lo trataba un poco de cerca, se advertía que lo principal en este hombre de saber no era el saber mismo, sino la perfecta asimilación de lo sabido, que había pasado a ser sustancia suya propia.[18]

El humanismo de Henríquez Ureña nunca constituyó una pose, sino un estilo de vida cotidiano. Así lo ponen de manifiesto sus condiscípulos y discípulos, en la medida en que supo compartir con cada uno de ellos todo el tesoro cultural que encarnaba en su persona, siempre seguro de sí, pero sin hacer alarde de su vasto universo intelectual. Este hombre fue, ante todo, un maestro que tenía al ser humano como la fuente fundamental de inspiración y realización plenas.

Otro argentino, que poseía amplios conocimientos de cultura universal, literatura, física atómica y filosofía existencialista, a la que Jean-Paul Sartre denominaba humanismo, fue el escritor Ernesto Sábato, quien, en su condición de discípulo de Pedro Henríquez Ureña, habló de su maestro en estos términos:

Fue un espíritu de síntesis, que ansiaba armonizar el mundo de la razón con el de la inspiración irracional, el universo de la ciencia con el de la creación artística. Su síntesis de individuo y universo, de razón y emoción, de originalidad y tradición, de concreto y abstracto, de hombre y humanidad es evidente en toda su obra de investigación y de enseñanza. No era un ecléctico; era un romántico que quería el orden, un poeta que admiraba la ciencia.[19]

Henríquez Ureña buscaba armonizar siempre de forma inteligente la razón con la emoción, la filosofía y la ciencia con la creación artística y literaria, pero donde la preocupación por el ser humano se elevaba como el motivo esencial de sus investigaciones, reflexiones y enseñanzas, conjugando en cada una de ellas la originalidad y la tradición proveniente del mundo clásico y del lar nativo.

En torno a la labor crítica de este dominicano ilustre, el peruano José Carlos Mariátegui, uno de los precursores de las ideas marxistas en América Latina, elogia en uno de sus artículos la trascendental obra Seis Ensayos en Busca de Nuestra Expresión, hacia el año 1929, que un año antes publicara Henríquez Ureña, cuando afirma:

En Henríquez Ureña se combinan la disciplina y la mesura del crítico estudioso y erudito con la inquietud y la comprensión del animador que, exento de toda ambición directiva, alienta la esperanza y las tentativas de las generaciones jóvenes. Henríquez Ureña sabe todo lo que valen el aprendizaje escrupuloso, la investigación atenta, los instrumentos y métodos de trabajo de una cultura acentrada; pero aprecia, igualmente, el valor creativo y dinámico del impulso juvenil, de la protesta antiacadémica y de la afirmación beligerante. Su simpatía y su adhesión acompañan a las vanguardias en la voluntad de la superación y en el esfuerzo constructivo. De ninguna crítica me parece tan necesitada la actividad literaria de estos países como de la que Pedro Henríquez Ureña representa con tanto estilo individual.[20]

La crítica literaria basada en una investigación acuciosa y sopesada, así como la animación cultural de las nuevas generaciones en la prefiguración de su propio camino, fueron dos de las más bellas y sistemáticas acciones desplegadas de forma fecunda por Henríquez Ureña en su trayectoria intelectual, estimulando así la creatividad y el ingenio de no pocos jóvenes de su época, que luego trascendieron como figuras claves del parnaso literario, artístico y cultural hispanoamericano.

Amado Alonso, compañero de investigaciones lingüísticas de Henríquez Ureña, quien publicó junto a éste una Gramática Castellana en dos tomos y otros textos no menos importantes en el campo de las letras y la enseñanza del idioma español, acentúa la grandeza de este dominicano e hispanoamericano insigne. Sobre la tríada del humanismo hispanoamericano que constituyen Andrés Bello, Rufino José Cuervo y Pedro Henríquez Ureña, Alonso nos dice:

Tres humanistas de primer orden, tres grandes investigadores de las letras, ha producido hasta ahora nuestra América: Andrés Bello, Rufino José Cuervo y Pedro Henríquez Ureña. Los tres compartieron el destino de vivir la mayor parte de su vida fuera de su patria natal. El venezolano Bello, en Londres y Santiago de Chile; el colombiano Cuervo en París; el dominicano Pedro Henríquez Ureña en Cuba, en México, en Estados Unidos, unos pocos años en Europa y muchos en la Argentina. Los tres sintieron con honesta conciencia la existencia de una patria más grande, y la vida en tierras de lengua extraña aclaró en sus mentes lo que de patria común tiene un idioma común. Por eso fueron valerosos y tenaces defensores de la unidad lingüística hispanoamericana…Con sus virtudes comunes y dotes peculiares, Bello, Cuervo y Henríquez Ureña son la honra de América en los estudios humanísticos, los tres, pares entre los grandes de otras tierras.[21]

Es muy trascendente que un investigador español de la talla de Amado Alonso coloque al dominicano Henríquez Ureña entre los tres más grandes humanistas que ha dado el continente americano, junto al venezolano Bello y el colombiano Cuervo, teniendo los tres en común haber vivido la mayor parte de su existencia fuera de su lugar de origen, la necesidad de construir una patria grande y próspera en la América Hispana y la importancia que le otorgaron todos a tener un idioma común, en este caso el castellano o español.

Por último, sobre la dignidad humanística de Henríquez Ureña, nos habla un compatriota suyo, el más grande filósofo de la República Dominicana de todos los tiempos, Andrés Avelino, quien con su decir alecciona a cualquier lector novel o versado, cuando observa estas palabras:

Pedro Henríquez Ureña es uno de los más grandes humanistas de que puede vanagloriarse este mundo moderno antihumanista. Elevado tipo de persona muy escaso en esta civilización en que la ciencia, la técnica y el trabajo manual baten en retirada a la arquitectura perfecta del alma humana. Como Platón, creía él que el trabajo manual no deforma sólo el cuerpo sino también el alma. Es el hombre que dedica toda su vida al cultivo de la persona; no le interesan las cosas ni la materia sino en cuanto son infundidas de valor en la forma expresiva que le da el espíritu. Busca en denuedo la expresión porque en ella trascienden los productos objetivos de la cultura. Es él uno de los pocos hombres que en el mundo hacen desprecio del dinero para poner toda su acción al servicio de la cultura. Vio lo económico con un valor de utilidad que debía estar siempre al servicio de los valores más altos. Fue humano que no anduvo jamás detrás del oro, sino que, por el contrario, el dinero fue tras de él, en tímida ofrenda, temeroso de ofender su espiritualidad con su presencia.[22]

Es evidente que Pedro Henríquez Ureña, por la dilatada labor intelectual que desarrolló, tuvo entre sus discípulos, condiscípulos y contemporáneos más cercanos y más lejanos, el don de ser considerado casi un santo, un profeta, un hombre que supo armonizar el mundo de la razón con el de la inspiración irracional, uno de los tres más grandes humanistas de América y un ser humano que no anduvo jamás detrás del oro sino que, por el contrario, el dinero fue tras de él, en tímida ofrenda, temeroso de ofender su espiritualidad con su presencia.

Su gigantesca producción en los ámbitos de la historia de la cultura, la filosofía, la filología, la lingüística, el arte y las letras, tanto dominicana, hispanoamericana, hispánica como norteamericana, a lo largo y ancho del continente americano e incluso de España, convirtió a Pedro Henríquez Ureña en uno de los más grandes estudiosos y conocedores de la realidad hispanoamericana, razón por la cual soñó con hacer realidad su utopía de convertir, en una sola patria, grande y próspera, a todos los pueblos de la América Hispánica.

[1] Garciadiego, Javier. Textos de la Revolución Mexicana. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho, 2010, pp. IX-XXI.

[2] Bethell, Leslie (Editora). Historia de América Latina. Tomo 9: México, América Central y el Caribe, c. 1870-1930. Barcelona: Editorial Crítica, 1992, pp. 40-145.

[3] Henríquez Ureña, Pedro. Estudios Mexicanos. México: Fondo de Cultura Económica, 2004a, pp.306-307.

[4] Castro-Gómez, Santiago. Filosofía e identidad latinoamericana. Exposición y crítica de una problemática. Universitas Philosophica, 17-18, dic. 1991- junio 1992, Bogotá, Colombia, p. 156.

[5] Henríquez Ureña, Pedro. Estudios Mexicanos. México: Fondo de Cultura Económica, 2004a, pp. 307-308.

[6] García Morales, Alfonso. El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la Cultura Mexicana Contemporánea, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1992, pp. 61-65.

[7] García Morales, Alfonso. El Ateneo de México (1906-1914). Orígenes de la Cultura Mexicana Contemporánea, Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, 1992, p. 159.

[8] Ibidem, p. 167.

[9] Ibidem, p. 168.

[10] Caso, Antonio. El Concepto de la Historia Universal. México: Fondo de Cultura Económica, 2019, p. 115.

[11] Ibidem, p. 169.

[12] Reyes, Alfonso. “Homilía por la Cultura”. El Trimestre Económico, Vol. 5 No. 17 (1938): abril-junio 1938, México: Fondo de Cultura Económica, 1938, pp. 83-84.

[13] Vasconcelos, José. Raza Cósmica. Misión de la Raza Iberoamericana. México: Espasa-Carpe Mexicana, 1948, pp. 9-10.

[14] Henríquez Ureña, Pedro. Obras Completas, 8: 1921-1928, Vol. II. (Miguel D. Mena, Compilador y Editor). Santo Domingo: Ministerio de Cultura de la República Dominicana, 2015, p. 187.

[15] Ibidem.

[16] Ibidem, p. 151.

[17] Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos -SEEBAC-. Ponencias de la Semana Internacional en Homenaje a Pedro Henríquez Ureña, 1946-1996. Santo Domingo: Editora Corripio, 1996, pp. 546-547.

[18] Tena Reyes, Jorge y Castro Burdiez, Tomás (Compiladores). Presencia de Pedro Henríquez Ureña -Escritos sobre el Maestro-. Santo Domingo: Editora Corripio, 2001, pp. 410-414.

[19] Ibidem, p. 56.

[20] Ibidem, pp. 305-306.

[21] Ibidem, pp. 581-582.

[22] Ibidem, p. 52.

Compartir esta nota