En este ensayo sobre la obra de Eugenio María de Hostos procedemos a realizar un análisis poco usual. En primer lugar, en torno a su concepción de la historia como ciencia. Y, en segundo lugar, con respecto a su visión sobre la sociedad dominicana del siglo XIX, colectividad de la que fue un actor de primer orden en su evolución material, cultural, educativa, moral y espiritual. Ahora bien, en este ensayo no hay una perspectiva complaciente con el pensamiento del maestro domínico-puertorriqueño en torno a la sociedad dominicana decimonónica, sino una perspectiva heurística y hermenéutica objetiva y crítica, a tono con los avances de las ciencias sociales, la historia y la antropología de los últimos siglos, aunque contextualizándolo en su época y en función de las concepciones que asumió para entonces.

Introducción

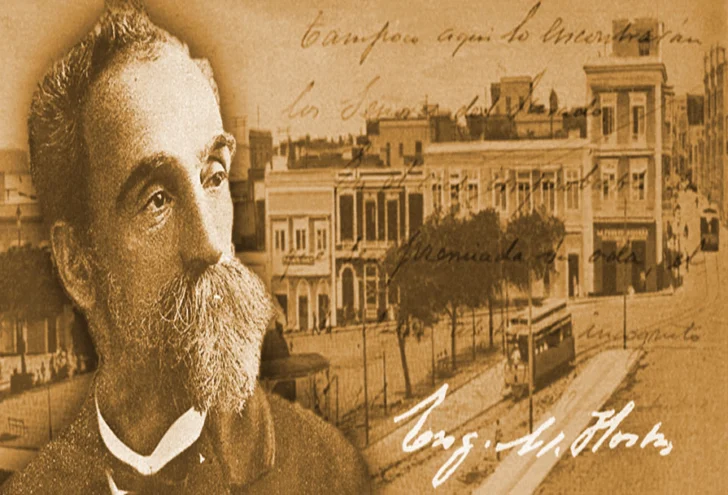

El maestro Eugenio María de Hostos llegó a la República Dominicana por primera vez en el año 1875. En esa ocasión entró por Puerto Plata como parte de las relaciones que el patriota puertorriqueño, Dr. Ramón Emeterio Betances, sostenía con el general Gregorio Luperón y otros dominicanos ilustres. Hostos permaneció en suelo dominicano hasta abril de 1876, cuando se vio compelido a viajar a Venezuela y a Nueva York por diferencias con el presidente de entonces, Ignacio María González. Regresó nuevamente al país en marzo de 1879, ocasión que aprovechó para proponerle al pueblo dominicano una profunda revolución del sistema educativo, que incluyó la creación de la primera Escuela Normal de Varones.

Entre el 13 y 20 de mayo de 1879 el Congreso Nacional aprobó la Ley 1776 que estableció las Escuelas Normales en la República Dominicana. En ese momento el Congreso estaba presidido por los patriotas Francisco Gregorio Billini, como presidente del Senado; y Federico Henríquez y Carvajal, como secretario. Manuel Piña era el presidente de la Cámara de Diputados; y Augusto Franco Bidó, era el secretario. La propuesta aprobada había sido formulada por el maestro Eugenio María de Hostos. Esta ley promulgada el 26 de mayo de 1879 por el entonces presidente de la República, Cesáreo Guillermo, fue refrendada por el licenciado Apolinar de Castro, quien para entonces era Ministro de Hacienda y Comercio, así como Encargado de la Cartera de Justicia e Instrucción Pública.[1]

La Escuela Normal de Varones, dirigida por Eugenio María de Hostos, abrió sus puertas al público el 10 de Febrero de 1880. Este hecho ocurrió en el marco del gobierno provisional que presidía el general Gregorio Luperón, con asiento en el Distrito Marítimo de Puerto Plata. Para entonces se hizo una convocatoria abierta a todos los alumnos que desearan inscribirse entre el 14 y el 18 de febrero de ese año para que tomaran un examen de admisión, en el local situado en la Calle de los Mártires (hoy Padre Billini) No. 34, esquina S. O. (hoy Avenida Duarte), frente al Convento de los Dominicos.

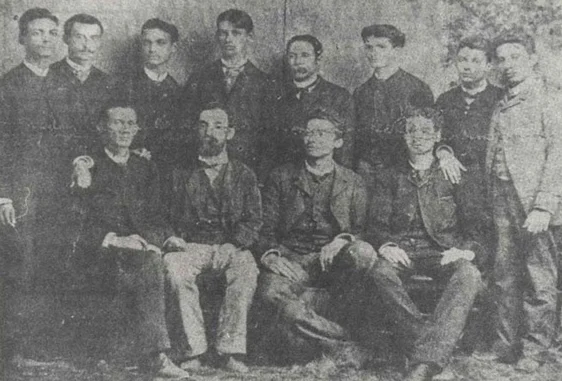

Aunque la Ley de las Escuelas Normales establecía un máximo de 40 alumnos, fueron aceptados 58 estudiantes después de tomar los exámenes de admisión correspondientes. De ese total, Hostos manifestó que diez se retiraron sin anunciar los motivos y seis faltaban con frecuencia. De los seleccionados se mantuvieron de forma constante únicamente los 40 alumnos que estipulaba la legislación. Los primeros seis que se graduaron fueron Félix Evaristo Mejía, Arturo Grullón, Francisco José Peynado, Lucas T. Gibbes, José María Alejandro Pichardo y Agustín Fernández. El acto de graduación se realizó el 28 de septiembre del año 1884 en la ciudad de Santo Domingo.

Con esa legión de 40 alumnos se inició la “revolución educativa dominicana” capitaneada por el maestro Eugenio María de Hostos. La misma vendría a ser completada con la formación del Instituto de Señoritas, dirigida por la poeta Salomé Ureña de Henríquez. Sobre este gran aporte a la cultura dominicana, Pedro Henríquez Ureña expresa:

En 1880 se establece, a iniciativa del general Luperón, y bajo la dirección de Hostos, la Escuela Normal de la capital. Con esta institución, y con la influencia de Hostos, se transforma íntegramente la vida intelectual del país: por primera vez entran en la enseñanza las ciencias positivas y los métodos pedagógicos modernos.[2]

La revolución desarrollada por Hostos en la educación dominicana no solo supuso una transformación en el campo pedagógico, sino que constituyó una revolución total de la conciencia, una revolución intelectual, una revolución humanística, una revolución en los métodos de enseñanza y aprendizaje, una revolución en el plano ético-moral y una revolución racional, sin renunciar a los sentimientos y a las emociones que se derivan del diario vivir. Esto implicó una transformación integral de las formas tradicionales de enseñanza y de la conciencia dogmática que había prevalecido en el país desde finales del siglo XV hasta finales del siglo XIX, con la preponderancia ideológica de la filosofía escolástica.

-

La concepción de Hostos en torno a la Historia como ciencia

Eugenio María de Hostos tenía una visión holística sobre la historia, en tanto la concebía como la ciencia orientada a realizar un análisis de conjunto de la sociedad en su proceso de desarrollo o evolución. Tomaba en cuenta de forma muy especial los esfuerzos desplegados por su población para lograr la reproducción material, vivir de forma digna, honrada y decorosa, adquirir un alto nivel de sensibilidad social y estética, así como alcanzar un grado importante de adelanto o perfeccionamiento intelectual.

Para Hostos la historia es una ciencia que tiene por objeto “el señalamiento del desarrollo orgánico, moral e intelectual a que ha llegado un pueblo cualquiera o todos los pueblos de la tierra.”[1] En esa dirección, a seguidas, afirma: “Solo hay verdadera historia cuando se relatan todos los esfuerzos de un pueblo, una nación o raza para asegurar su vida, desarrollar su entendimiento y complacer su sensibilidad, bien sean esfuerzos de brazo, de corazón o de cabeza, o lo que tanto vale, de trabajo muscular, moral o mental.”[2] A lo anterior agregó la siguiente idea: “Teniendo la historia que referirse a todas las manifestaciones del ser humano, sólo es bueno y exacto aquel relato histórico que comprende todo lo sentido, pensado y realizado por la sociedad a que se refiere.”[3]

A esta concepción sólo hay que hacerle una sola objeción: su visión organicista y, por tanto, biologicista, tomada de la filosofía positivista spenceriana que sustentaba el pensador inglés Herbert Spencer. Este pensador concebía la sociedad como un organismo vivo que actúa de forma armónica y unitaria. Lo cierto es que la sociedad no es un todo armónico y unitario, sino un todo complejo que lleva en su interior una multiplicidad de contradicciones económicas, sociales, culturales, morales y de las mentalidades, donde los seres humanos en su interacción recíproca son quienes hacen posible los cambios y las transformaciones que devienen en su evolución constante.

Por lo demás, en esta concepción de la historia, Hostos se distancia enormemente del positivismo clásico, el cual ve en los hechos objetivos, per se, la razón de ser de las ciencias históricas en su examen de la evolución de las sociedades humanas sin otorgarle un rol protagónico al pueblo en la construcción de la historia y sin darle la relevancia que tienen los procesos socio-económicos, culturales, morales e intelectuales. Esa importancia negada por el positivismo sí se la confiere nuestro gran pensador antillanista.

Hostos deplora la priorización que le han dado historiadores antiguos, modernos y contemporáneos a la narración de “la activad militar de pueblos y naciones”, a “la relación cronológica de triunfos y conquistas, catástrofes y extorsiones”, así como a “la narración parcial de los hechos consumados por este o aquel afortunado fundador o destructor de pueblos, por este o aquel imperio poderoso, por esta o aquella raza dominante”, ya que, desde su perspectiva, “el entusiasmo y la adulación fueron poco a poco concretando el objeto de la historia a la relación artificiosa de las grandezas atribuidas a los conquistadores, monarcas y demás usurpadores de libertades y derechos.”[4]

La postura que asume Hostos en el proceso de construcción y reconstrucción del proceso histórico de las sociedades humanas es clave para comprender su amplia concepción filosófica y su muy bien razonada e intransigente postura anticolonialista, anti neocolonialista y antiimperialista. También para percibir su aporte indiscutible a la educación y su lucha permanente en favor de las libertades, los derechos humanos, la autodeterminación soberana de los pueblos para decidir su destino y la edificación de la democracia.

-

La sociedad dominicana en la primera mitad del siglo XIX

Entre agosto y octubre 1892, en víspera de la conmemoración del 400 aniversario del denominado Descubrimiento de América o del Nuevo Mundo, Hostos publicó en Chile, un texto titulado “Quisqueya, su sociedad y algunos de sus hijos”. En el mismo hace una caracterización general de la sociedad dominicana desde sus orígenes hasta ese momento, conocedor como fue de su historia, de su desarrollo material, de sus costumbres, de su cultura y de su desarrollo intelectual.

En esa publicación lo primero que hace Hostos es una exaltación de la figura de Cristóbal Colón cuando lo define como “el varón fuerte a quien debe la humanidad uno de los servicios más fecundos que en todas las series de los siglos se le han hecho…”. En ese mismo escrito expresó: “…voy a intentar el retrato de la tierra y de la sociedad a quienes Colón dio nacimiento histórico y a quienes la providente justicia ha confiado las cenizas del civilizador por excelencia”.[5]

Estas afirmaciones contrastan abiertamente con su concepción de que no se deben insuflar “los hechos consumados por este o aquel afortunado fundador o destructor de pueblos, por este o aquel imperio poderoso, por esta o aquella raza dominante”, porque esto junto al “entusiasmo y la adulación” pueden convertir a la historia en una “relación artificiosa de las grandezas atribuidas a los conquistadores, monarcas y demás usurpadores de libertades y derechos.”[6]

Como se ve, Hostos sobrevalora la acción conquistadora, colonizadora, de pillaje y exterminio contra los primitivos habitantes de la isla de Santo Domingo y de América a finales del siglo XV y principios del siglo XVI llevada a cabo por Cristóbal Colón y sus acompañantes. Y lo hace hasta el punto de afirmar que la humanidad le debe “uno de los servicios más fecundos que en todas las series de los siglos se les han hecho”, para luego catalogarlo de “civilizador por excelencia”.

Lo primero que hace Hostos en su escrito es examinar todas las pericias del proyecto conquistador y colonizador de Cristóbal Colón, describir el contexto geográfico de la isla de Santo Domingo que comparten la República Dominicana y Haití; y, trazar una breve relación histórica de quienes sustituyeron al Almirante y Virrey de los Mares y Océanos hasta la división de la isla en dos colonias, una española y otra francesa. De igual modo, reseña la lucha de los negros esclavos contra sus amos en Haití y la lucha de los dominicanos contra los franceses que ocuparon toda la isla en virtud del Tratado de Basilea del 22 de julio de 1795, para luego retornar al dominio colonial español de la mano del hatero Juan Sánchez Ramírez.

Inmediatamente después Hostos se adentra a analizar la sociedad dominicana del siglo XIX y procede a ponderar el primer intento de independencia del país, encabezado por el ex rector de la Universidad de Santo Domingo, licenciado José Núñez de Cáceres. En ese aspecto expresa:

(…) el primero de los dominicanos, el que primero personificó la independencia y la república, realizó sin lucha la independencia y sentó la confederación de la Gran Colombia, ya artificial, pero gloriosamente concluida por Bolívar. Más apenas Núñez hubo tenido su propósito, cuando los negros ya independientes de la parte occidental de la isla se abalanzaron sobre lo que ellos llaman todavía `la parte del´ Este, y sorprendiéndola desprevenida e inerme, la sojuzgaron.[7]

En esta apreciación sobre la denominada Independencia Efímera de Núñez de Cáceres, evidencia Hostos un conocimiento superficial en torno a las verdaderas causas que motivaron el fracaso de este primer proyecto independentista. Entre ellas está la relacionada con el incumplimiento de la promesa de abolir la esclavitud que le había hecho Núñez de Cáceres al coronel Pablo Alí, jefe del ejército de los mulatos y negros libertos, también conocido como Batallón de los Pardos Libres, lo que impidió que se creara un ejército que estuviera en capacidad de resistir la futura incursión de las tropas haitianas. Además, tras haber mandado Núñez de Cáceres a su vicepresidente, Antonio María Pineda, a buscar el apoyo de la Gran Colombia que presidía el prócer Simón Bolívar, Hostos olvidó o desconocía que Bolívar había recibido entrenamiento y apoyo militar del presidente haitiano Alexander Petión para la causa independentista sudamericana. Para ese entonces el general Jean Pierre Boyer, futuro presidente expansionista haitiano, era el Jefe de la Guardia Presidencial de Haití.

En torno a la dominación haitiana del territorio dominicano ocurrida entre 1822 y 1844, y el proyecto independentista encabezado por los trinitarios a partir del 1838, el maestro Hostos expresa:

Veintidós años bajo el yugo habían pasado los dominicanos, cuando, por fin, un gran patriota, Duarte, y dos grandes discípulos suyos, Sánchez y Mella, arrebataron de las garras del haitiano la presa que habían desgarrado, desangrado y desorganizado. Esto sucedió en 1844, y todavía en 1856 estaban guerreando las dos vecinas.[8]

Sin duda alguna, en esta afirmación de Hostos, se evidencia una identidad absoluta con la causa del pueblo dominicano, lo que es sumamente positivo. Pero al mismo tiempo evidencia una cierta animadversión hacia el vecino pueblo de Haití cuando dice que Duarte, Sánchez y Mella le arrebataron a República Dominicana de las garras, con las que, desde su punto de vista, habían “desgarrado, desangrado y desorganizado” al pueblo dominicano.

Al ponderar los aspectos positivos y negativos de la dominación haitiana sobre la parte oriental de la isla de Santo Domingo, Hostos sostiene los siguientes criterios:

La oleada africana barrió bienhechoramente con la esclavitud, con los privilegios de castas y con los de origen, y mantuvo de tal modo en suspensión los elementos caucásicos que pudieron resistirla, ya resguardándola del contacto, ya transigiendo, ya aceptándola como un hecho consumado, que el imperio durante veintidós años, de los haitianos sobre los dominicanos, se puede mejor considerar como un hecho social que como un suceso político. Mucho daño hizo a la sociedad civil ese predominio, porque era predominio de los bárbaros, durante el cual padecieron hondo mal la constitución de la familia y de la propiedad, el progreso de las ideas y el curso de la civilización; pero a la sociedad política hizo el inestimable beneficio de democratizarla y de igualarla hasta el punto de barrer de la idea y de la costumbre la noción de autoridad privilegiada y la diferencia de castas. Así, gracia a eso, pudo, cuando sonó la hora de expulsar a los haitianos, constituirse en Gobierno de iguales, para blancos, negros y mestizos, sin que los blancos disputaran a los mestizos o a los negros, su elevación política y social, y sin que los mestizos y los negros se desencantaran de obedecer como jefe a hombres blancos.[9]

Entre los aspectos positivos que destaca Hostos están la abolición de la esclavitud, la eliminación de los privilegios entre las diferentes clases sociales y razas, la democratización de la vida política, así como la participación social y política en condiciones de igualdad de negros, blancos y mulatos en el ejercicio del gobierno. Ahora bien, Hostos utiliza términos impropios y peyorativos cuando habla de “oleada africana”, “mantuvo de tal modo en suspensión los elementos caucásicos que pudieron resistirla” y “predominio de los bárbaros” para referirse al pueblo haitiano, del cual dice que afectó “la constitución de la familia y la sociedad, el progreso de las ideas y el curso de la civilización”. En estas ideas de Hostos se ponen de manifiesto ciertos prejuicios raciales, ideas biologicistas y un menosprecio explícito a los aportes de los negros al desarrollo del pensamiento y de la civilización, de los cuales, aparentemente, sólo son depositarios “los elementos caucásicos” o blancos.

-

Hostos y la sociedad dominicana de finales del siglo XIX

Con respecto al proceso que condujo a la anexión de la República Dominicana a España, al desarrollo de la Guerra Restauradora y su posterior desenlace, Hostos asevera lo siguiente:

Desgraciadamente la tentativa de anexión a España y la formidable lucha que provocó, acaso íntima y furiosa entre los dominicanos de uno y otro bando que entre los españoles y los dominicanos se efectuó en un momento social que, bien aprovechado, hubiera favorecido la formación de una sociedad modesta y oscura, pero fuerte y viva; que, mal aprovechado como fue por lo que creyeron necesario llamar en su auxilio a España, interrumpió con la anexión el desarrollo normal, y con la guerra provocó la mezcolanza de los peores con los mejores elementos sociales, determinando el prevalecimiento de los peores. Todo lo que la triste dominación haitiana había servido para desmoralizar la sociedad, sirvió la guerra contra la anexión para facilitar la demagogia.[10]

Está claro que en este texto hay una crítica directa al general Pedro Santana por llevar a cabo el hecho antipatriótico de la anexión de la República Dominicana hacia España, quien había jugado un rol importante en el período posterior a la proclamación de la Independencia Nacional. De igual manera destaca que en la Guerra de la Restauración los principales actores no se integraron para lograr la Restauración de una República Dominicana totalmente independiente, sino que fue más bien una alianza táctica de los patriotas nacionalistas, de los sectores baecistas que no disfrutaban de los privilegios de que gozaba su líder Buenaventura Báez como Mariscal de Campo y de algunos líderes militares santanistas que habían sido golpeados por la dominación española en el país, al no otorgársele igualdad de condiciones con los militares ibéricos y relegarlos a la peyorativa posición de “reservas”, con bajos salarios y totalmente menospreciados por su condición de mulatos y negros.

Ahora bien, lo que sí obstaculizó el desarrollo de la sociedad dominicana en toda su potencialidad fue la no definición de un proyecto de nación claro por parte de los sectores liberales y nacionalistas que participaban de la Guerra Restauradora que impidiera que los sectores baecistas y santanistas se apoderaran del aparato gubernamental y militar. Esto ocurrió a partir del hecho de haber aceptado la autoproclamación del general José Antonio Salcedo como presidente de la República del Gobierno Provisorio Restaurador y a Gaspar Polanco como Jefe del Comando Militar Restaurador, elevado a la categoría de “generalísimo”, desconociendo con estas acciones que el primero era un reconocido baecista y que el segundo provenía de la alta oficialidad del bando santanista.

En medio de la Guerra Restauradora, y al finalizar la misma, se produjo un enfrentamiento permanente entre los principales líderes civiles y militares, acusándose mutuamente de baecistas y de santanistas hasta llegar al asesinato vil o la descalificación de unos y otros, como ocurrió en el caso de José Antonio Salcedo, y al derrocamiento de múltiples gobiernos tanto serviles como liberales. Esto se produjo sin que los sectores patrióticos y nacionalistas pudiesen lograr el control absoluto de la situación, hasta que Gregorio Luperón, líder del Partido Azul, asumió la presidencia de la República de forma provisional entre 1879 y 1880, desde la ciudad de Puerto Plata, e inauguró un nuevo período de prosperidad y progreso material y espiritual para la República Dominicana, donde la propuesta de revolución educativa del gran pedagogo domínico-puertorriqueño Eugenio María de Hostos recibiría todo el apoyo material, moral y espiritual necesario.

Hostos describe con gran claridad el proceso migratorio que condujo a que la sociedad dominicana lograra sobreponerse a las condiciones materiales y espirituales heredadas de la dominación colonial española y la Guerra Restauradora que por espacio de cuatro años desangraron al país y de los gobiernos entreguistas y demagógicos que azotaron al país en el período post-restaurador, hasta desembocar en la dictadura del general Ulises Heureaux (Lilís) a partir de 1887:

El estado de debilidad en que quedó la República ha ido sirviendo para el régimen político más irregular, circunstancias excepcionales de las Antillas vecinas y las fuerzas de la sociedad que han quedado intactas, empezaron a determinar un renacimiento. De Cuba y Puerto Rico, durante los 10 años que la primera estuvo en lucha con España y en que la segunda estuvo pendiente de esa lucha, emigraron a Quisqueya muchos centenares de familias que llevaron el ejemplo de hábitos, costumbres, necesidades y modo de satisfacerlas, industrias y procedimientos económicos, que no tardó en ser seguido por aquel pueblo tan dócil al buen ejemplo. Aunque una revolución muy principalmente encaminada contra aquella emigración ejemplar dio por triste resultado la dispersión de los que la componían, no tardó en ser sustituida por una inmigración de capitales, que, huyendo de la ruina que los amenazó un momento en Cuba y Puerto Rico, fueron a aprovechar las ventajas que les ofrecían la concesión gratuita de terrenos y la excelencia de éstos. Eso bastó para que, en sólo cuatro años, aquella fecundísima tierra produjera uno de los cambios económicos más pasmosos, aunque perfectamente natural, que ha sido dado en producir en estos tiempos. Ese mismo brevísimo plazo de cuatro años sirvió para, en otro campo de experimentación social, probar las actitudes de la sociedad dominicana. El ensayo de organización de la instrucción pública que empezó en 1880 dio ya en 1884 los primeros frutos: la enseñanza secundaria y la profesional produjeron maestros normalistas, bachilleres y abogados que inmediatamente se pusieron al servicio de las ideas en que acababan de educarse, y que contribuyeron a la formación de nuevos auxiliares de la verdad, la libertad y la civilización.[11]

El prócer de la educación dominicana describe los pormenores de la labor educativa desarrollada por él, Salomé Ureña y el padre Billini en aras de lograr el desarrollo espiritual de la República Dominicana:

Durante diez años los esfuerzos de la Escuela Normal, del Instituto Profesional, de la Escuela Preparatoria, del colegio en que el presbítero Billini acogió y secundó la reforma, dieron resultados tan satisfactorios que era necesario ser indiferentes a la vida y progresos de una sociedad juvenil, para no alborozarse con ella y no presagiar bien de suelo y entendimiento en donde tan corto tiempo de trabajo bastaba para tan pingües resultados.[12]

Es importante destacar que la Alta Jerarquía Católica, que presidía el arzobispo Fernando Arturo de Meriño y de la que formaba parte el padre Billini, en principio se opuso fieramente a la reforma educativa por considerarla una especie de Escuela sin Dios, debido al carácter laico que Hostos le imprimió a la misma. No obstante, al conocer las verdaderas intenciones del educador puertorriqueño en favor del crecimiento cultural del pueblo dominicano, el filántropo Billini le tributó todo su apoyo.

Hostos resalta la época de progreso que vivió la República Dominicana en el orden material y cultural en las últimas décadas del siglo XIX, al establecerse en el país grandes fincas de caña para la producción de azúcar, grandes cacaotales y el aprovechamiento de algunos productos agrícolas como el tabaco y el banano, como materias primas para la confección de productos fabriles o como nuevos artículos para la exportación.

En el ámbito económico, Hostos resalta la época de progreso que vivió la República Dominicana en el orden material y cultural en las últimas décadas del siglo XIX, al establecerse en el país grandes fincas de caña para la producción de azúcar, grandes cacaotales y el aprovechamiento de algunos productos agrícolas como el tabaco y el banano, como materias primas para la confección de productos fabriles o como nuevos artículos para la exportación.

El proceso de movilidad social que ese progreso trajo consigo lo describe el investigador holandés Harry Hoetink, en los siguientes términos:

El surgimiento de los ingenios modernos, la producción aumentada y modernizada de café y cacao, el aumento del número de pequeñas industrias, de oficios y profesiones, la instalación y mantenimiento del telégrafo, teléfono, red de electricidad y vías ferroviarias, la construcción y mejoramiento de puertos y carreteras, el aumento del número de planteles de educación y del aparato gubernamental en su totalidad, cada uno de estos factores –cualquiera que haya sido su influencia mutua– significó la creación de oportunidades de trabajo a diversos niveles, que antes o bien no habían existido o solo en forma rudimentaria. Así los cambios importantes en la estructura económica en ese periodo tuvieron como consecuencia que se hiciera más compleja la estratificación social: la parte media de la escala social se hizo, podemos suponer, cuantitativamente más ancha, el número de escaño en ella aumentó; en las partes superior e inferior de la escala aparecieron nuevos escaños. Así surgió por la creación de la industria agrícola moderna y capitalista un proletariado a sueldo, que, aunque de origen y cultura rural, prácticamente no conocía la tenencia de tierras y que estaba incorporado por completo en la creciente economía de dinero; además estaban los trabajadores de la caña, que con el tiempo muerto regresaban a sus conucos en otras regiones del país, creando así el fenómeno de la migración de temporada.[1]

En el ámbito de la cultura intelectual, Hostos subraya que:

(…) se aplicó a la educación de la mujer la misma reforma que había fecundado el entendimiento de la juventud masculina, y dos establecimientos de educación femenil dieron al progreso el empuje que le falta cuando el primer iniciado en sus ventajas no es la mujer. Este vivo sentimiento del deber de la civilización no se centralizaba en la capital, Santo Domingo, sino que se manifestaba en casi todas las capitales de las provincias; y, para inspirar más confianza, aparecía acalorado por las municipalidades.[1]

La participación de la mujer en el proyecto educativo de Hostos constituyó el centro de la revolución hostosiana, dado que fueron ellas quienes mejor interpretaron el ideal del ser humano totalmente nuevo que era necesario construir en la sociedad dominicana de entonces para sacarla del letargo y anquilosamiento en que se encontraba, llevando por todas partes la luz de la verdad. Así lo aseveró el Gran Maestro tras instar a la primera legión de maestras, en su primera investidura del 17 de abril de 1887, cuando en un discurso hondamente reflexivo expresó:

Sois las primeras representantes de vuestro sexo que venís en vuestra patria a reclamar de la sociedad el derecho de serle útil fuera del hogar, y venís preparadas por esfuerzo de la razón hacia lo verdadero, por esfuerzos de la sensibilidad hacia lo bello, por esfuerzos de la voluntad hacia lo bueno, por esfuerzos de la conciencia hacia lo justo. No vais a ser la antigua institutora de la infancia, que se acomodaba en la sociedad en que vivía, y, devolviendo lo que había recibido, daba inocentemente a la pobre sociedad los mismos elementos de perturbación que siempre han sido y serán la ignorancia, la indiferencia por la verdad y la justicia, la indiferencia con el mal poderoso y la complacencia con la autoridad del vicio. Vais a ser institutrices de la verdad demostrable y demostrada, formadoras de razón sana y completa, escultoras de espíritus sinceros, educadoras de la sensibilidad, para enseñarla a sólo amar lo bello cuando es bueno; educadoras de la voluntad para fortalecerla en la lucha por el bien; educadoras de la conciencia para doctrinarla en la doctrina de la equidad y la justicia, que es la doctrina de la tolerancia y la benevolencia universal en cuanto somos hechuras del error, y la doctrina del derecho y de la libertad en cuanto somos entidades responsables… Venís condenadas a luchar con vuestro medio social; pero nunca la luz es más gloriosa que cuando, difundiéndose pausadamente por entre masas impenetrables de valores, después de largo combate, brilla al fin; venís condenadas a sufrir: pero vais a sufrir por alcanzar la gloria de enseñar el Sol. Vuestro sol sea la verdad: enseñadlo al pequeñuelo, enseñadlo a los sencillos, enseñadlo al inocente, y el día llegará en que lo vean los adultos, en que con su luz se purifiquen los astutos, en que al influjo de su luz mejore el delincuente. Entonces, aunque no hayáis atendido al resultado, habréis reorganizado la sociedad desorganizada, y cualesquiera que hayan sido los dolores, bendecida de vosotros será la recompensa. ¿Qué recompensa más digna de altas almas que el haber regenerado con su ejemplo y su doctrina la patria desconocida de sí misma?[2]

La creación del Instituto de Señoritas en la República Dominicana del siglo XIX fue un paso de avance fundamental para lograr que las mujeres ocuparan un lugar esencial en el desarrollo integral del país, pues con esto Hostos demostró que la mujer no solo es útil en el ámbito doméstico, sino principalmente en el seno de la sociedad. Por eso las denominó educadoras de la verdad demostrable y demostrada, formadoras de razón sana y completa, escultoras de espíritus sinceros, educadoras de la sensibilidad, dispuestas a amar lo bello y lo bueno; educadoras de la voluntad para fortalecer la lucha por el bien; forjadoras de valores que contribuyan a la reorganización de la sociedad y a su regeneración luminosa; educadoras de la conciencia en torno a la necesidad de la equidad y la justicia, simientes de la tolerancia y la benevolencia universal, así como de la doctrina del derecho y de la libertad.

[1] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 252.

[2] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, pp. 209-210 y 212

[1] Hoetink, Harry. El Pueblo Dominicano: 1850-1900. Apuntes para su sociología histórica. Santo Domingo: Ediciones Librería La Trinitaria, 1997, pp. 282-283.

[1] Rodríguez Demorizi, Emilio. Hostos en Santo Domingo, Volumen I. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2004, p. 69.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem, p. 71.

[4] Ibidem, p. 69.

[5] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 241.

[6] Ibidem, p. 69.

[7] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 248.

[8] Ibidem, pp. 248-249.

[9] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 250.

[10] Ibidem, pp. 250-251.

[11] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 251.

[12] Ibidem, pp. 251-252.

[1] González, Raymundo. Documentos para la Historia de la Educación Moderna en la República Dominicana (1879-1994), Tomos I y II. Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia/Archivo General de la Nación, 2007, pp. 39-93.

[2] Henríquez Ureña, Pedro. Obra Dominicana. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1988, p. 473.

Compartir esta nota