“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”. (Martin Luther King).

Todo lo que sucede en la vida humana se produce en un contexto social, en una estructura económica, en una estructura social. Estamos condicionados históricamente y de manera lapidaria, socioculturalmente. La sociología económica y la sociología de la violencia no escapan a lo que denominaríamos un verdadero axioma.

Allí donde hay personas el elemento cardinal es el individuo que, con sus acciones sociales, con su integración funcional, con la cultura como agente dinámico de cohesión social y diversidad, se expresa en cada época como signo inevitable de la evolución y, al mismo tiempo, de la transformación. Pauta y guía su desarrollo a lo largo del proceso de socialización, internaliza, aprende y desaprende las nuevas formas de hacer las cosas, dado el desarrollo material y social que se va creando, configurando, donde el poder lo tamiza todo.

En la economía per se, tradicional, ortodoxa, el eje central, es el individuo como punto y puente de la realidad económica. Es la visión opaca, el desconocimiento de que el ser humano es gregario, es la expresión de su grado de pertenencia a un grupo determinado, a que no existe en el vacío. Siempre está mediado por las instituciones donde habita, que lo condiciona de manera inapelable. Resalta la sociedad, en la misma donde habitan las relaciones de poder y como operan las fuerzas sociales en el grado de funcionabilidad, operatividad e instrumentalización de los grupos de poder, los sectores subalternos y la alternabilidad real de competencia electoral.

El individuo no existe aislado, está determinado como ser social por un contexto social y ese individuo está mediado, en gran medida, por los agentes económicos que juegan un rol de determinación en la relación dinámica con otros. ¡Nada ocurre en el vacío! La diferencia de un alemán, un francés, un sueco, un chino, un ruso, un dominicano, un uruguayo y un costarricense no radica en lo fisiológico. Es el contexto social, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, la estructura económica y social, la cultura y con ello, el aprendizaje social y la socialización.

El ser humano es un corpus biopsicosocial donde la determinación del espacio social es lo que lo hace humano. Podríamos decir que somos una construcción social. De ahí que la sociología económica, la socioeconomía y la sociología de la violencia cada vez más se convierten en ramas especializadas de la sociología. La sociología económica “es una parte intrínseca de la sociología, que visualiza y orienta, el amplio campo de estudio que aborda la problemática económica, en tanto procesos sociales. Se encamina a la reflexión de cómo la producción, el intercambio, la distribución, el consumo y la escasez, en medio de las condiciones materiales de existencia (bienes y servicios), se anidan e incuban”.

Todo esto determinado y mediado en gran medida por las relaciones de producción, por las instituciones sociales y por la visión de los actores económicos dominantes. En tanto, la socioeconomía va a ocuparse de la interrelación entre los fenómenos sociales y el eje central de la fuente del flujo económico. Aquí no hay yuxtaposición, sino como una articulación de mutua confluencia e influencia entre los procesos sociales y la economía. Edgar Morin nos hablaba del pensamiento complejo, vale decir, de la Teoría de la Complejidad y de cómo la ciencia debe ser vista en su interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad.

De ahí la socioeconomía, la sociología económica, la sociología de la violencia donde deben de habitar para actuar con el mayor grado de validez, de confiabilidad y de objetividad, de hacer acopio de otras ciencias tales como la psicología, la psiquiatría, las ciencias políticas, la antropología. Es la asunción desde una perspectiva más holística, más en el horizonte, donde se pueda comprender el funcionamiento, eufunciones y disfunciones del aparato económico con una relación dialéctica con la superestructura.

Hay un “profundo déficit” conceptual, categorial, en los economistas. No se advierte entre ellos clara diferencia ni se critican en público, como si en verdad que el estamento ideológico no existiese. Tal vez su trabajo gira alrededor del statu quo, como asesores y consultores del establishment. Hoy podemos decir que la economía en República Dominicana, sus profesionales son muy conservadores a la hora de analizar la economía. No hablan ni por asomo de las relaciones sociales.

Los economistas nuestros desconocen el concepto de inmersión social, que Mark Gramovettrer utilizara. Señala el autor “que la acción económica no puede reducirse a los cálculos racionales e individuales necesarios para lograr los máximos beneficios, sino que debe contemplarse inmersa en el contexto de las redes sociales, donde se involucran las principales decisiones sociales, las relaciones de poder, las organizaciones, la cultura y la política”. Dicho de otra manera, la inmersión social es reconfigurar, reformular “los asuntos económicos en términos sociológicos”.

Hay una imbricación entre los cambios sociales y la evolución de los agentes económicos y viceversa. El desafío es que ellos a su vez propicien cambios en la vida laboral, en la nueva norma del trabajo y de hacer las cosas. Sin embargo, el núcleo nodal, para un economista disruptivo, es como desestructurar ese nido de la exclusión, de la marginalidad, de la inequidad social, de las profundas brechas en todos los tramos de la vida humana que se dan en la sociedad dominicana.

Nos diría José Ramón López: “La actitud agresiva de un pueblo no es causa; es efecto de males próximos o remotos, pero que, de seguro, laceran o desequilibran el alma nacional”. La sociología de la violencia busca patrones sociales, análisis histórico. Problematizando la violencia como germen de la sociedad donde esta tiene lugar. La violencia encuentra su explicación en cómo la estructura social, económica, cultural e institucional se desarrolla en una formación social determinada.

La sociología de la violencia es una rama de la sociología que cada vez crece más para darle una visión, una perspectiva social, al fenómeno de la violencia, ese flagelo como fenómeno social. El sociólogo ha de buscar el hilo conductor que nos lleve a comprender las causas que originan la violencia, la caracterización de su dinámica y su impacto en la sociedad. La sociología de la violencia nos indica que, hasta cierto grado y nivel, la violencia es un fenómeno social construido. La violencia está determinada por un contexto sociohistórico-cultural, merced a una estructura económica y social determinada, acusando una importancia capital la socialización, el aprendizaje social, los niveles de educación y cómo abordamos los conflictos y construimos más capital social para generar mayor cohesión social.

Incluso la violencia generada por problemas mentales, psicológicos, psiquiátricos, tiene un alto componente de la vida social, la dinámica de interactuación, las relaciones sociales, la dinámica laboral, familiar. De ahí que la violencia, en mayor grado, es explicada por los sociólogos. Hay distintos tipos de violencia:

Estructural: que son las condiciones materiales de existencia (bienestar, nivel de vida, calidad de vida, esperanza de vida) de los seres humanos. Por ejemplo: la Unión Europea (27 países) tiene el 8% de la población mundial, sin embargo, la tasa de homicidios es de 2 y la tasa de victimización es de 5. En cambio, América Latina y el Caribe representa el 8% de la población mundial y el 19% de homicidios. Esto se explica por la enorme desigualdad de la región. Constituimos la región de mayor desigualdad del mundo.

Cultural: en África y Asia hay más pobres que en América Latina. No obstante, la tasa de homicidios en Asia es de 2.5 y en África de 12.5 ¿Qué explica esto? La cultura como agente de cohesión social, como baluarte dinámico, como parte de fuente de civilidad, del arte de la convivencia humana. En nuestro país tenemos instalada desde 1492 la cultura de la agresión–violencia, que se instaló desde el poder mismo.

Donde el poder, creemos todavía en la tercera década el siglo XXI que la fuerza coercitiva del Estado (policía y militares) tiene “derecho” a asesinar personas. Recientemente la ministra de Interior y Policía dio los siguientes datos:

- En el mes de agosto hubo 111 homicidios. Van en lo que va de año, según Diario Libre, 887.

- 38% de las muertes se originaron por conflictos sociales.

- 27% a hechos delictivos.

- 5% han caído víctimas de agentes de la Policía.

- El 12.6% permanece bajo investigación.

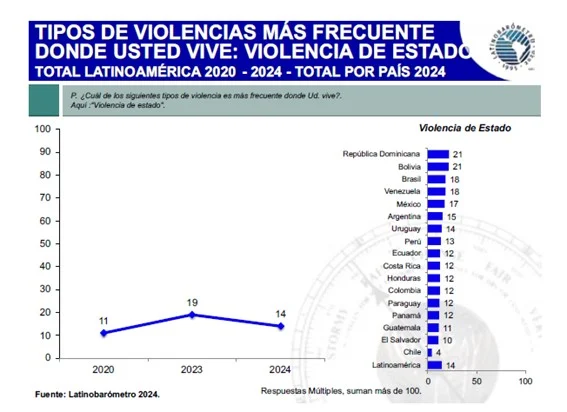

Desde 1998 a la fecha, somos, quizás, el país de la región con más muertes producidas por la fuerza coercitiva del Estado. Se puede decir, con una carga de ironía, que es la “política de Estado” más prolongada a lo largo del tiempo. Cuatro presidentes en ocho periodos gubernamentales. En la página 89 de Latinobarómetro 2024 nos dice que somos líderes negativos en ese ranking: 21. El promedio es de 14 y Chile apenas llega a 4.

Nuestra cultura es agresiva. Violencia que se manifiesta en lo verbal, física, económica, patrimonial, sexual, moral, vicaria, ideológica y simbólica. La cultura, la socialización y el aprendizaje social no nos ayudan para entender y trabajar con la diferencia, para asumir la diversidad e internalizar la tolerancia como un principio y una actitud proactiva. Nos encontramos frente a una anomia social que es la sensación intensa de miedo, de temor, generada por la experiencia de ausencia de normas, de regulaciones sociales. Señala Anthonny Giddens “sensación de falta de rumbo, de miedo, de desesperación que se genera cuando la persona ya no sabe cómo seguir adelante”. La anomia social, para Emilio Durkheim, se produce por la debilidad de los vínculos sociales, fragmentación, disfunciones, coadyuvan a la violencia, tanto mental como de los delitos (microtráfico).

¡La certeza de la incertidumbre, el miedo y la desesperanza construyen un cuadro con una ausencia de optimismo real! Una revolución de políticas públicas de desarrollo de la cultura de civilidad, de nuevas formas de socialización y de aprendizaje nos ayudarán mientras yugulamos y acogotamos la pésima modorra de las estructuras económicas y sociales.

Compartir esta nota