Un país sin memoria es una mujer sin espejo. Assia Djebar, poeta argelina

Nadie sabe cuándo llegaron al parque las palomas, pero un día se instalaron aquí, y aquí aprendieron a volar. Le pusieron alas a la historia y hoy no es posible pensar este parque sin su vuelo y sin la sonrisa de los niños correteando detrás de ellas. Aquí también crecieron árboles, galanos, esbeltos y generosos. Y aquí están. Centenarios ya, cada día aprenden a bailar con el viento.

Este parque lo ha sido todo. Escenario de la historia nacional y revolcadero de burros; patíbulo de alzados y luchadores, y campo de batalla de la libertad. Aquí proclamó Santana la anexión a España aquel triste día de marzo en que lloró la patria sus lágrimas más hondas. Aquí, según algunos historiadores, fueron ahorcados los caciques Anacaona y Cotubanamá, el último guerrero taíno. Y aquí una mujer llamada Dominga Batista se llenó de gloria al abofetear al general haitiano Toussaint Louverture, una mañana de un año terrible en que el libertador de Haití, según los cronistas, se disponía a pasar a cuchillo a la población civil.

Aquí también dejó su historia una cacica que le prestó su nombre al río y que dicen que murió de amor.

Por aquí pasaron los poetas y dejaron sus versos, y pasaron los novelistas y escribieron sus libros. Y un día, enamorados de octubre, se plantaron aquí los luchadores del PSP, militantes de la luz, se enfrentaron a la maquinaria despótica de Trujillo, el peor tirano de América, y entonaron una hermosa canción de libertad y de amor a su patria.

Dice Kin Sánchez, uno de sus más sentidos cronistas, que, con todo y todo, la ciudad colonial aún no ha sido bien contada. Y la de este parque tampoco.

El árbol de la esquina

La plaza está llena de niños, y uno de ellos pregunta a su madre ¿Qué árbol es ese? Ella no sabe y es Kin Sánchez quien responde desde el lugar que ocupa en un rincón de su ciudad. “Es un higo santo de la India o ficus religiosa”.

Fue el juez Humberto de Lima, que vivía en la antigua Ciudad Colonial, quien le contó la historia. “Me dijo que un señor inglés que vino a trabajar en la construcción de un hospital que nunca se terminó, lo trajo de la India y lo plantó a inicios del siglo XX”.

“También me contó que ese árbol se sembraba en lugares sagrados y que fue por eso que lo sembró al lado de la Santa María la Menor, la Catedral de Santo Domingo”.

En la India lo conocen como Árbol Bodhi y, según los místicos, bajo su sombra estaba sentado Buda en el momento de su iluminación.

El árbol fue plantado en las cuatro esquinas del parque Colón, le contó el juez: uno en El Conde esquina Arzobispo Meriño, justo al frente del “Palacio de la Esquizofrenia”; otro en El Conde con Isabel la Católica, un tercero frente al Palacio de Borgellá que sirvió de sede a los oficiales haitianos que ocuparon la parte este de la isla, y el último en la esquina noroeste de la catedral, frente al Palacio Consistorial, construido en 1502 y remodelado en 1907 por Osvaldo Báez Machado, hijo de Buenaventura Báez, el presidente más entreguista de la historia nacional.

Hubo tres más, le contó el juez al cronista Sánchez, que fueron plantados en la iglesia Las Mercedes, de la calle Mercedes, en la plazoleta de la iglesia del Carmen y frente a la iglesia de San Pedro, de la calle Braulio Álvarez. De esos tres -recuerda Kin Sánchez- dos fueron derribados por la furia de dos ciclones.

Uno de ellos se inclinó en medio de un huracán que azotó a Santo Domingo y fue enderezado por la oficina de Patrimonio y por el pintor José Miura, mientras que otro enfermó. “El que enfermó estaba en la Isabel La Católica, justo al lado de la esquina noreste de la catedral, y fue “porque un vendedor de sombreros empezó a ponerle clavos, y por los huecos se le metió un parásito que le hizo daño, lo secó y hubo que cortarlo”.

“Por suerte -precisa Sánchez-, al de la esquina de El Conde con Meriño le nació un hijo al lado y lo sembraron en otra esquina porque Simón Guerrero determinó que el parásito estaba en la tierra, se había multiplicado en las raíces y, si lo sembraban ahí, le iba a suceder lo mismo”. Y ahí está, regalando su sombra y engalanando el entorno.

De los cuatro higos del parque, el de la Meriño con Conde es el rey de la esquina. Protector de los poetas y los pintores, sus hojas han visto pasar una guerra patria y dos intervenciones extranjeras; han visto caminar por aquí a más de un presidente y han visto a la indócil ciudad de Abril sublevada y negada a ponerse de rodillas.

Estos árboles son un triunfo de la belleza. La brisa sopla en dirección del mundo, y ellos, convidados de la historia, se ponen a cantar y a bailar y a lucir sus mejores silencios.

El presidente Mozo

Dice el escritor Rafael Peralta Romero, gran conversador y buen anfitrión, que Jacinto Peynado, alias Mozo, presidente trujillista de la república sin ninguna autoridad y gran contertuliano, tenía este parque como uno de sus lugares habituales, y que cuando alguien se le acercaba a plantearle cosas que requerían de una decisión presidencial, él respondía: “Vaya al Palacio y hable con la autoridad”.

Y cuenta José del Castillo, un cronista que ha sabido mirar de frente la ciudad y sacarle la música que lleva dentro, que Mozo Peynado, sentado en una mecedora y con su sombrero puesto, en la década de 1930 realizaba una tertulia cada noche en este parque, en la que participaban Cucho Álvarez Pina, Arturo Pellerano Sardá, Rafael Damirón, Gilberto Sánchez Lustrino y Enrique Aguiar, y que fue él, Mozo Peynado, quien consagró la terrible fórmula "Dios y Trujillo".

Dominga Batista y Toussaint Loverture

Esa mañana estaba soleada cuando llegó el general Louverture. Bajó de su caballo e hizo reunir a la población en esta plaza. Con su bastón de mando y con su guerra en las manos, fue golpeando el hombro de los presentes. Y fue, precisamente ahí cuando tocó a Dominga Batista en su hombro. Ella lo encaró con estas palabras: “Un caballero no trata así una dama” y, según la versión recabada por el cronista Kin Sánchez, lo abofeteó sin dejar de mirarlo a los ojos[1].

José Gabriel García refiere ese episodio, sin referir la bofetada de Dominga y apellidando a la dama Núñez, en lugar de Batista.

“Toussaint Louverture -narra el historiador- quiso atajar la corriente de la emigración con proclamas tendentes a inspirar confianza al vecindario; y al verse contrariado en gran manera, concibió, a juzgar por las apariencias, el intento de degollar a todos los blancos, porque con el pretexto de proclamar la libertad de los esclavos, publicó un bando prescribiendo a los habitantes de la ciudad sin distinción de edad, sexo, ni clases, que debían comparecer a la plaza pública, en la que hizo construir de antemano un gran tablado, en el cual mandó a colocar a los niños el día indicado, haciendo además separar en grupos los hombres de las mujeres, y rodeándolos a todos con las imponentes fuerzas de caballería que formaban su comitiva”.

“A la hora convenida -prosigue García- se presenta con sus ayudantes de campo y echado el pie a tierra, comenzó por declarar abolida la esclavitud, y siguió luego preguntando a las señoras en mal español y tocándolas con la punta de su bastón, si eran francesas o españolas, operación que practicaba cada vez con mayor insolencia, como si el espectáculo de aquella lucida concurrencia le produjera enfado”.

Y añade: “Durante dicha operación ocurrió un incidente peligroso que suscitó doña Dominga Núñez, señorita animosa perteneciente a una familia principal, reconviniendo a Toussaint Louverture por el atrevimiento de tocarla con su bastón; acción heroica pero imprudente, que hubiera comprometido la suerte de la ciudad, a no haberse interpuesto una circunstancia maravillosa que, según versiones autorizadas, impidió al invasor dar a sus soldados la horrible señal de degüello, que tanto había temido su cuñada, la esposa del general Paul Louverture, la cual había pasado en oración toda la noche anterior, pidiendo a Dios que apartara de Toussaint la idea infernal que le dominaba”.

“Refiere la tradición -continúa el historiador- que el día del llamamiento apareció la mañana muy hermosa, conservándose el tiempo claro y sereno hasta el momento en que apareció en la plaza el jefe invasor, pues que entonces, causando un asombro general, el cielo se oscureció y comenzó a asolar por ráfagas instantáneas un viento muy fuerte, acompañado de recias lloviznas, fenómeno que, interpretado por aquel como presagio de un castigo del cielo, le impulsó a mandar primero que se llevaran a los niños, a consentir después que se retiraran las mujeres, y a despachar en última a los soldados, dejando al resto de la concurrencia en actitud de disolverse libremente”[2].

Kin Sánchez tiene un recuerdo escolar que nunca olvida. “Yo conocí a un Batista en el colegio, que se enorgullecía al decir que su bisabuela fue la persona que le dio la galleta a Louveture en la plaza. En la familia Batista eso quedaba. Eran Batista de aquí, de la Ciudad Colonial, y ese era el orgullo de su familia”.

La anexión empezó en este parque

“Amanece” -relata el periodista Rafael Molina Morillo-. “Es el 18 de marzo de 1861. Desde temprano pulula un numeroso gentío por las calles de la capital, congregándose principalmente en la Plaza de Armas y sus alrededores. De pronto aparece en el balcón principal del Palacio de Justicia, Pedro Santana, acompañado de su séquito, y mientras la bandera de España es saludada con 101 cañonazos, al izársela junto a la dominicana, el propio General Libertador proclama solemnemente la anexión del país a la Madre Patria”[3].

Ese triste día de marzo fue herida de muerte una patria nacida diecisiete años antes, de los desvelos y los sueños de Duarte y los febreristas. Santana, presidente de la República, hizo reunir a la población en esta plaza y puso a uno de sus asistentes a leer la proclama de la anexión, que convirtió a la naciente República Dominicana en una sierva del Imperio Español.

“La España nos protege -decía la proclama-, su pabellón nos cubre, sus armas se impondrán a los extraños; reconoce nuestras libertades y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia como siempre lo fuimos; juntos nos prosternaremos ante los altares que esa misma nación erigiera; ante esos altares que hoy hallará cual los dejó, intactos, incólumes y coronados aún con el escudo de sus armas, sus castillos y leones, primer estandarte que al lado de la cruz clavó Colón en estas desconocidas tierras en nombre de Isabel I, la grande, la noble, la Católica; nombre augusto que al heredarle la actual soberana Castilla, heredó el amor a los pobladores de la isla Española; enarbolemos el pendón de su monarquía y proclamémosla por nuestra reina y soberana. ¡Viva Doña Isabel II! ¡Viva la libertad! ¡Viva la religión! ¡Viva el pueblo dominicano! ¡Viva la nación española!”

Ramón González Tablas, oficial de los ejércitos españoles destacados en Santo Domingo, dio cuenta de que, en el tedeum entonado en la catedral, “empezó ya el clero a mostrase contrario a la dominación española, y anunciaba la incesante guerra que había de hacer”. De hecho, el arzobispo Meriño se negó a firmar el acta de la anexión y fue una de las primeras voces en su contra. Lo hizo desde el púlpito en ese tedeum efectuado al lado de la misma plaza donde días antes fue entregada en bandeja de oro la república al Imperio Español y en una fecha emblemática para la patria: 27 de febrero de 1861. La respuesta de Santana fue mandarlo al exilio.

“Con fecha de ayer -le informó Meriño al clero de la Arquidiócesis en la Circular No. 13 remitida el 11 de abril de este año-, hemos recibido una orden de S. E., el Capitán Gral. de esta provincia, en la que nos dice que en el término de cuarenta y ocho horas desocupemos el país, y aunque no nos da otra razón que la muy vaga y acomodaticia de que lo hace cediendo a poderosas consideraciones de orden público, como Uds. saben que contra la fuerza toda resistencia es inútil, nos vemos en el caso de obedecer semejante disposición”.

Estando ya en el exilio, explicó Meriño: “No cooperé a esa obra de traidora oblación que, en momentos de funesto delirio, consumó el primer mandatario de la República Dominicana, general Pedro Santana; ofreciendo mi país a España, unciéndolo a su carro de servidumbre; y por eso me cabe la gloria de haber desafiado la cólera y sufrido la persecución de aquel tirano”.

Tras la Restauración de la república, luego de una larga y sangrienta lucha política y militar, el corajudo arzobispo Meriño, de quien su amiga, la escritora Amelia Francasci, resaltó “su gran valor cívico, su admirable elocuencia”, “su vasta erudición”, “su refinado trato social” y el “denuedo que demostrara al defender las libertades patrias y su propia independencia”[4], retornó al país en 1865 y fue elegido presidente de la Asamblea Constituyente y luego presidente de la República.

El mismo día 18 de marzo, los senadores de la República Pedro Pablo Bonilla, Manuel María Valverde y Melitón Valverde hicieron sentir su protesta ante “la escena que ha tenido lugar en la Plaza de Armas en la mañana de este día”.

“Los infrascritos senadores de la República Dominicana y sus legítimos representantes -proclamaron- han visto con incalificable sorpresa consumarse en la mañana de este día el acto de sumisión, anexión o colonización de la República Dominicana hacia el gobierno español, consecuencia de las negociaciones clandestinas e inconstitucionales que el Poder Ejecutivo de la República ha celebrado con el Gabinete de Madrid, negociaciones que tienen por resultado inmediato el despojar al pueblo dominicano de su independencia y autonomía, solemnemente reconocida tanto por su antigua metrópoli como por las primeras potencias de Europa”[5].

Santana se convirtió muy pronto en un tirano con todas las de la ley. Y Meriño lo definió así: “…su tiranía y despotismo le han creado un nombre que le hace acreedor a figurar en el horrible cuadro de los “verdugos de la humanidad”, y su negra traición del 18 de marzo de 1861 le ha acabado de poner en relieve ante el mundo para que la historia no se olvide de encomendarle a la execración de los siglos”[6].

El mismo general José de la Gándara, jefe de los ejércitos españoles que enfrentaron a los restauradores, años después dio una contundente definición de él:

“Llamo una vez más la atención de mis lectores sobre la insistencia con que el gobierno del general Santana pedía al de España, para hacer la anexión y someterse a su protectorado, tropas, armamentos y pertrechos. No se trataba ya de defender la independencia de Santo Domingo respecto a Haití, para la que siempre fue suficiente defensa nuestra garantía moral y nuestra palabra empeñada, sino de dotar el poder combatido del dictador, la autoridad disputada de Santana de medios de acción y de recursos suficientes para conservarse, aún contra la voluntad del país, y aún contra la superioridad de sus enemigos. Esto que ahora vemos con tanta claridad; esto que expuse o indiqué en mis informes ¿cómo no lo vieron o no quisieron verlo los que tan ligeramente resolvieron la anexión?[7]”

Y un diputado de las cortes españolas de la época, citado por el oficial español Ramón González Tablas, lo perfiló así: “Empiezo diciéndoos que la anexión no fue obra nacional en Santo Domingo; que no fue un acto libre y espontáneo de aquel pueblo, no; fue la obra de unos cuantos hombres, cuando más de un partido. ¿Queréis la prueba de esto? Dos meses antes de verificarse la anexión, ya un general de la República Dominicana protesta contra ella, el general Mella. ¿Queréis otra prueba? La reincorporación se verificó el 18 de marzo y el 6 de abril el general Cabral daba una proclama contra la reincorporación”[8].

Anacaona y Cotubanamá

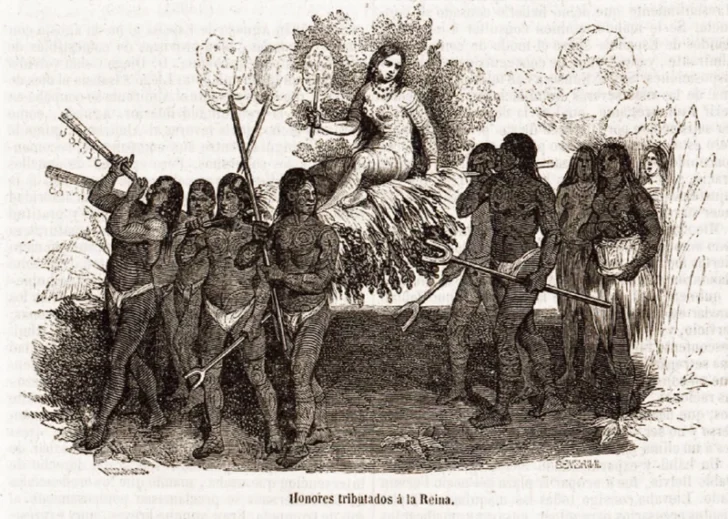

Anacaona era un ser de luz y una cacica de paz que siempre buscó el entendimiento con los españoles. Según Fray Bartolomé de las Casas, era “muy notable mujer, muy prudente, muy graciosa y palaciana en sus hablas y artes y meneos y amicícima de los cristianos[9]”. Y Cotubanamá, cacique de Higüey, fue el último guerrero indígena y una figura emblemática de la resistencia aborigen.

Ambos fueron ahorcados cuando el sanguinario comendador Nicolás de Ovando impuso la ley de la sangre en la isla. El historiador Juan de la Cruz no tiene ninguna duda de que el hecho sucedió en la Plaza de Armas, hoy parque Colón.

“No hay ninguna duda de que fue aquí, en esta plaza. Lo dice Padre Las Casas en su Historia de las Indias y lo dice Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias”.

“Además -observa de la Cruz- ese era el centro político de la época y el lugar donde iban los conquistadores a dar escarmiento a aborígenes y a negros”.

Jordi Díez Rojas, escritor catalán, con las licencias de la literatura, escribió un final terrible para la cacica en la plaza. “Atrapada Anacaona, humillada y vencida, nada más quedábales a aquellos hombres que la sumisión absoluta y la desaparición como pueblo.” (…) “Era ella, la gran Anacaona, vencida, arrebatada de su belleza, con el pelo enmarañado en mierdas. (…) Anacaona andaba arrastrando una fuerte cojera que fue motivo de burla y mucho comentario entre las gentes de la plaza”[10].

“El verdugo, atento a la mirada del gobernador, separóse un poco del estrado en el que estaba subida la india y esperó a que ese diérale la orden. Miré a los ojos de Anacaona. Ya estaban muertos mucho antes de que aquel animal diérale un empujón y dejárala colgando ante la vista depravada de los cristianos que cocíamonos al sol, y que vitoreaban cada movimiento pendular de Anacaona”.

Según Juan de la Cruz, el jefe del cacicazgo de Higüey, el indócil Cotubanamá, fue capturado en la isla Saona mientras libraba una lucha cuerpo a cuerpo con un soldado español, y traído a esta plaza para ser ahorcado.

“Tras una larga resistencia -puntualiza- en la que derrotó varias veces a las tropas españolas, fue hecho prisionero por Juan de Esquivel en la isla Saona. Ovando ordenó que Cutubanamá y su familia fueran sometidos a cruel tortura, tomando la decisión final de ahorcarlos en la Plaza de Armas o Plaza Pública de la ciudad de Santo Domingo”. Había caído el último guerrero.

“La figura de Cotubanamá es una figura emblemática -opina el historiador- que, desde el primer momento de la llegada de los conquistadores, actuó con un sentido de defensa del espacio, y eso lo llevó a urdir múltiples estrategias que hoy podemos denominar de guerra de guerrillas, con las que derrotó en varias ocasiones a las tropas españolas”[11].

La taberna de los cuatro vientos

Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero dicen los novelistas y los dramaturgos de la posteridad que aquí, en una de las calles que hace esquina con el parque Colón, había una taberna -la Taberna de los Cuatro Vientos- a la que venían los españoles -los que mandaban y los que eran mandados- a desahogarse y a intercambiar historias.

Dicen, incluso, esos dulces fabuladores de la historia que son los novelistas, que a ese lugar fueron a parar aquellos que llegaron a presenciar el triste espectáculo del ahorcamiento de Anacona.

Y Alberto Vásquez-Figueroa, que escribió toda una saga sobre la Conquista, ha explicado: “Había empezado a escribir mi cuarta novela sobre la Conquista de América cuando, al estudiar las vidas de quienes habían participado en esta gesta inigualable, caí en la cuenta de que la mayoría de sus biografías concordaban en una fecha y un lugar concretos. Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Vasco Núñez de Balboa, Alonso de Ojeda y Juan Ponce de León habían coincidido históricamente en 1509 en Santo Domingo y habían sido parroquianos de la única taberna decente que por aquel entonces abría sus puertas en esa ciudad”[12].

Y fue así como nació La taberna de los cuatro vientos, una obra de teatro que fue puesta en escena en 1994 en España.

La cacica enamorada

Había una vez una cacica enamorada. Su nombre indígena era Ozema, aunque los españoles con los que se ayuntó le llamaban Catalina, y tenía el centro de su yucayeque o poblado indígena en este lugar. Dueña del agua y de la brisa, fue ella quien recibió a los conquistadores españoles en una de las orillas de su río y los ayudó a trasladar la naciente Villa de Santo Domingo de la ribera oriental a la occidental.

Santo Domingo es una ciudad fluvial mojada por las grandes aguas, que nunca deja de bailar con el viento y con la lluvia. Y un día, impulsado por la brisa, llegó un hombre del otro lado del mundo y ella se enamoró perdidamente de él y tuvieron dos hijos. Se llamaba Miguel Díaz, era aragonés y era parte de las huestes terribles de los conquistadores. Dicen que él la traicionó por la ambición del oro y la riqueza, y que ella, enloquecida de amor, fue a guarecer su pena en una cueva y murió olvidada.

Hay una y mil versiones de esta historia, y la de Juan Lladó, cronista incisivo y librepensador, es esta:

“Santo Domingo nació de una historia de amor”, reflexiona Lladó. “Cuentan los cronistas que el soldado aragonés Miguel Díaz se amancebó con ella y los dos refrendaron, a petición del gobernador Nicolás de Ovando, el traslado de la ciudad a la margen occidental del río Ozama”[13].

La versión de Guaroa Ubiñas Renville, el “antropólogo silvestre”, es esta:

“Y dicen que se llamaba Ozema la jefa india que facilitó la llegada de los españoles al lugar a disfrutar y saquear la zona; a fundar la ciudad de Santo Domingo; y que lo hizo porque el amor que profesó a un aragonés la impulsó a juntar toda su ternura, que era mucha, a su ignorancia y debilidad de carácter, ofreciéndoles oro y bienestar, colocándola de espaldas a sus hermanos”.

“Que fue llamada como doña Catalina después de bautizada; tuvieron dos hijos y luego fue abandonada, enloqueciendo y muriendo desnuda en las oscuras profundidades de una cueva llamada luego Santa Ana, donde no entraba ni la luz del sol, ni la claridad de la luna ni el ofrecimiento fosforescente de los cocuyos”.[14]

Carmen Lara Fernández, escritora olvidada, alumna de Fabio Fiallo y, según Ylonka Nacidit Perdomo, una “mujer exquisita, de rostro angélico, de escaso hablar, de relación íntima con el mundo, cuya voz al parecer se ha quedado como la de una peregrina que solo la nostalgia puede hacer ficción”, también piensa que esta ciudad de Santo Domingo nació de una historia de amor.

“Parece que la ciudad de Santo Domingo -considera la olvidada autora- tuvo su cuna en el amor de Miguel Díaz y la cacica bautizada más tarde con el nombre de Catalina. Este soldado español había huido de La Isabela temiendo al castigo del Adelantado don Bartolomé Colon, pues hirió gravemente a uno y se dirigió al sur acompañado de algunos descontentos y los que participaron en la riña. En la costa encontraron una población indígena mandada por una hermosa india que se enamoró del prófugo y ese amor cristalizó en dos hijos”.

Añade: “El llamado de la civilización aguijoneaba el corazón de Miguel Díaz y el deseo de reunirse con sus compatriotas ponía un tinte de melancolía en su vida. La cacica, temerosa de perderlo, inteligentemente trató de retenerlo a su lado y le ofreció tierras para que vinieran a poblarlas y le enseñó las ricas minas de Jaina”[15].

Y la versión de Lucía Amelia Cabral, quizás la más hermosa, es esta:

“La cacica sabía ganar el viento, moldear el barro, gravitar como piedra de energía en el tránsito de los días. No se detenía Zumeca en inconvenientes y presunciones, defendía sus quereres y disposiciones, en medio de las complacencias y exigencias de la vida”.

“Ella era cacica porque la custodia de su gente era su potestad. Era suya la tutela de su bienestar y la defensa de la paz. (…) Pretendía la sabiduría y el deber. (…) Su espíritu juicioso mandaba su pensamiento y su pensamiento noble henchía de emoción su espíritu. Compromiso de una gobernante que amaba la claridad del sol y la centelleante capa de estrellas de la luna”.

Cuando llegó la hora de escoger entre el amor de la cacica y el oro, Miguel Díaz escogió lo último. Y ella, traicionada y malquerida, terminó perdida en la bruma que lleva a la eternidad.

“El viaje a la eternidad -continúa Lucía Amelia- es largo, pero no escabroso. Carece de tropiezos, peligros y abandono. Vertical, desnudo de equívocos y desconcierto. Por el camino ascendente de aire sin aspavientos, Zumeca trascendió a la total diafanidad”.

“Valiente cacica transmutada, la cabeza tumbada en la cola de la canoa como lánguida pasajera en el ocaso del atardecer. Los rayos tenues de luz de la noche presagiaron el viaje hacia el poniente, en medio del canto cortante de unas lechuzas varadas en la ceiba avizora. Postrada, la cacica parecía levitar en la lejanía, su espíritu en aparente distancia indomable. Fue cuando se despojó de su otro nombre, de su otro ser, se olvidó para siempre de Catalina y se durmió, desposeída de angustia”.

“Se dice que, en esa fecha inevitable, vestida de silencio, Zumeca traspasó la vida tangible. Atravesó cada uno de los misterios del amor. Y se dice también que, de pena, la luna se retiró estremecida, que, en medio del paisaje apagado, agrio y salado, sollozaron abrazados el río y el mar. Que por horas el viento afilado habló con importante dolor, revelando motivos y secretos, que quedaron petrificados en la costa de arrecifes”.

“Siglos después -termina Lucía Amelia- el eco de la historia aún se escucha venir desde el fondo de la noche, a la orilla del Ozama”[16].

La Sabanita

La Plaza de Armas estaba olvidada y su historia rodaba por el polvo cuando se tomó la decisión de rescatarla. La Sabanita le decían en un tiempo en que había devenido en un revolcadero de burros, de chivos y de vacas. “Había hasta puercos”, dice Kin Sánchez. Estaba dormida, pero un día el tiempo la despertó y empezó a volar. Llegó la sociedad masónica La Juventud y tomó el destino en sus manos.

“Fue entre 1884 y 1885 que esa sociedad realizó una serie de actividades, bingos, loterías, fiestas, kermeses para reunir dinero, tomar esa plaza y convertirla en un parque”, afirma Sánchez. “Ellos estaban decididos a hacer un parque en regla y fueron los que comenzaron con ese concepto”.

Y agrega: “Lograron que la Logia Flor de Ozama cooperara también. Varios munícipes, varias personas residentes en la ciudad y, sobre todo, comerciantes, empezaron a donar faroles, fuentecillas y bancos. Se metió Lilís y el gobierno y empezaron a donar también, y al final se hizo la primera encarnación del parque, con farolas belle epoque de hierro, con cuatro linternas cada una y en metal, muy bellas”.

Concluido ese proceso, el antiguo centro del poblado indígena de la cacica Ozema, la antigua Plaza Mayor o Plaza Pública, la anterior Plaza Municipal, Plaza Central o Plaza del Vivac tomó forma y quedó convertida en lo que es hoy: el parque Colón.

Emeterio Betances y la estatua de Colón

Era médico, poeta y entrañable amigo del general Gregorio Luperón. Tanto que en 1868 compartieron las penalidades del destierro en la isla Saint Thomas. Nacido en tierra puertorriqueña, se había convertido en “ciudadano dominicano por elección”. Emeterio Betances creía rabiosamente en la independencia de los pueblos y fue el ideólogo del Grito de Lares en Puerto Rico, de donde fue desterrado en varias ocasiones y donde es considerado el Padre de la Patria.

Y fue él uno de los que encendieron la llama de una estatua de Cristóbal Colón en la ciudad de Santo Domingo, que sería instalada, precisamente, en este parque. Él también fue la persona que llevó a cabo las negociaciones en París con el escultor Ernest Gilbert, el artista seleccionado. Según Betances, la estatua de Colón fue concebida para ser “el monumento más bello que tenga en América Cristóbal Colón”.

Se organiza un comité y por suscripción popular se reúne dinero. La obra tuvo un costo de dos mil fuertes y fue develizada el 27 de febrero del año 1887, cuando en el país mandaba Lilís.

La libertad en estado de floración

Corría el año 1946. Sin miedo a la furia del tirano y mirando hacia delante, llegaron los muchachos del Partido Socialista Popular (PSP) a cambiar la historia y a sembrar una semilla.

Ramón Grullón, Feliservio Ducoudray hijo y Ercilio García firmaron una invitación que decía:

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista Popular invita por este medio a la clase trabajadora, a los estudiantes, jóvenes, amas de casa, a todo hombre o mujer a asistir al mitin de desagravio que celebrará el PSP el 26 de octubre a las 8:00 pm en el parque Colón”.

Con su canto de libertad, vinieron a conmemorar la vida y desafiaron la maquinaria represiva de Trujillo. Pero fueron emboscados por los ejércitos de la noche y pagaron cara su osadía. Grullón fue apresado en abril de 1947 hasta febrero de 1949 y tras su liberación se exilió en México; Ducoudray guardó prisión de mediados de 1947 a febrero de 1949 y también tuvo que irse al exilio.

Mauricio Báez, el legendario dirigente sindical que lideró las luchas obreras en la región este, participó en el mitin y fue golpeado por las fuerzas trujillistas. Se asiló en abril de 1947 y fue asesinado en Cuba por órdenes de Trujillo.

Cuando los miembros del PSP llegaron a este parque ya la libertad estaba en estado de floración y se estaban incubando las canciones que se iban a escribir en el futuro. Esa misma agrupación encabezó una edición del periódico El Popular con una frase que para la época, más significativa no podía ser: “El PSP abre con sus mítines el camino a la democracia”.

Dice Bernardo Vega: “Habían tenido lugar huelgas exitosas en los ingenios del este (1942, 1945 y 1946), se había creado un amplio frente interno de oposición, que operaba clandestinamente (1942-1945), y existía una fuerte efervescencia política entre los estudiantes universitarios (1944-1947) que culminó con los primeros asilamientos durante la dictadura (1945-1947)”[17].

Bajo la mirada de los Estados Unidos y de las nuevas reglas de la geopolítica, Trujillo se puso una máscara y simuló una apertura democrática. Entretanto, en Cuba se organizaba la expedición antitrujillista de Cayo Confites y el río subterráneo de la oposición no dejaba de moverse.

“La combinación de factores, particularmente la lucha clandestina, la disidencia de la Iglesia y la ruptura con los Estados Unidos -observa el historiador Roberto Cassá- terminó por alentar la toma de posiciones de todos aquellos que se habían plegado a la dictadura. El más importante de ellos fue la clase media, cuya generación juvenil adoptó posturas de tendencias izquierdistas”.

“En adición -prosigue- después de 1956-1957, se habían incorporado también a la lucha integrantes de los sectores trabajadores urbanos, en lo cual desempeñó un papel visible la fugaz instalación del Movimiento Popular Dominicano. Episodios como el de Los Panfleteros pusieron de relieve que numerosos jóvenes de los estratos populares arrostraban la opción de ser víctimas mortales de la dictadura. De golpe desapareció el consenso mayoritario que se había mantenido en el medio urbano”.[18]

Chito Henríquez (Francisco Alberto Henríquez Vásquez) estaba en el centro de la tormenta cuando sucedieron aquellos acontecimientos, y un día, pasado el tiempo, se sentó a ordenar sus recuerdos y a esos recuerdos les nacieron alas y se convirtieron en un libro.

“A mí me pusieron como orador para abrir, pero yo fui el que busqué todos los mecanismos de la tribuna, una tribuna fuertísima. El cuñado mío era constructor de casas y yo utilicé los carpinteros y levantaron la tribuna ahí, en el parque Colón, en la esquina que coincide con la Arzobispo Meriño, cerca de la calle Varón, que la cerraron, en la esquina suroeste, ahí, frente a eso quedaba el Capitolio”.

El mitin se preparó, Freddy Valdez movilizó a toda la gente de Villa, y el Partido Dominicano convocó otro mitin en la esquina diagonal, en la otra, la Isabel la Católica con Conde. Bueno, de ahí, de la calle Duarte, donde estaba el local del Partido eran pocos, y yo no pude hablar ni diez palabras, reventaron los altoparlantes. Antes de eso llegó Freddy Valdez con Villa; siempre se dijo: “Cuando Villa baje”, y bajó con cartelones y cantando “La miseria está acabando”, era un merengue que estaba prohibido (compositor Féliz López), “la miseria está acabando aquí, el gobierno”.

“Empezó entonces la pelea a sillazos limpios, se veía que eran veteranos que salían de la fortaleza y entraban por la calle (Isabel la Católica); por ahí, por donde está el Arzobispado ahora, por ahí era que estaba, y no había manera de parar eso, eso tenía como diez minutos a pleno sillazos”.

Entonces apareció Ludovino (Fernández) con un traje de etiqueta tropical, pantalón negro y el saco blanco, subido el saco hasta arriba para que vieran que estaba desarmado. (…) En eso Freddy Valdez vino y me dijo que, en la grama, frente al Jaragua, habían tirado una compañía que se veía que estaba con los rifles, armados con ametralladoras”[19].

Pasado el tiempo y pasada la dictadura, Chito Henríquez volvió a este, el parque de sus luchas. Si alguien tenía derecho a sentarse aquí, era él. Tras un largo exilio, volvió cada tarde a compartir recuerdos con sus amigos y con los viejos camaradas que lograron sobrevivir a la dictadura. Aquí siempre estaba sonriente, pero hay que imaginarse la carga de nostalgia que llevaba encima cada vez que miraba aquella esquina donde él y sus compañeros de lucha pelearon cuerpo a cuerpo la libertad conculcada por la tiranía.

Un día de 2007 Chito Henríquez cambió su parque por una estrella y se fue a vivir en ella para siempre.

Verso a verso

Aquí llegaron y se sentaron a descansar su paz los guerreros que perdieron las últimas guerras, desde Chito Henríquez hasta Hamlet Hermann. Y aquí vinieron -y siguen viniendo- los poetas de todas las generaciones, oliendo a café y a madrugada. Convirtieron a la ciudad en una metáfora para impedir que muriera de desaliento. Ahora este es lugar de poetas y versadores, conquistado a pulso con el derecho de sus versos.

Por aquí andan juntos a veces El fantasma de la calle El Conde y el de Pedro Peix. Aquí envejecieron -y envejecen todavía-, sublevados de amor, acribillados por la nostalgia, sus personajes, reales o semi-reales, ficticios o semi-ficticios, inventados o semi-inventados, reinventados o semi-reinventados-, diciendo cosas tan hermosas como esta: “Con la patria doblada en la suela de sus zapatos”.

También Apolinar Perdomo, el poeta neibero que le dedicó unas crónicas a este parque y a sus contertulios –Instantáneas del parque Colón-, en las que contó las ”impresiones generales que recibía a diario o entre noches, en los bancos bulliciosos de este sitio, Capital de República, como le llamé entonces, recreo de ocupados y oficina de vagos que ha sido para la grata siesta de unos cuantos, confesionario inmenso de curiosos, centro de murmuraciones inocentes y semillero propicio en donde se riega al azar la eficaz simiente de la calumnia”.

Antes de irse para siempre, Alexis Gómez Rosa, escribió el poema Parque Colón: “Mi calle, la del arzobispo Meriño, / perpendicular a los barcos / prolonga las incidencias / del parque Colón / un cuadrilátero de frustrados políticos / que hacen patria en conteo / de tres bolas-dos strikes, / recetando en nutrida / soirée el magno credo / de la República de insignes / varones en celo. / Pero algo más digo / del barrio que me vio crecer en el parque almirante / también habrá de verme morir”.[20]

Por aquí pasó Víctor Villegas inventándose mundos para sobrevivir, y Dionisio de Jesús para decir esta ciudad en versos: “hoy todo es ruina / al lado de los sueños”. Pasó también Basilio Belliard y dejó su huella flotando en el aire: “No veo la respiración de la ciudad / pero sí la inmovilidad de sus fantasmas”.

Y Soledad Álvarez, poeta salida de las entrañas de la ciudad que parió este parque: “…el espíritu de la ciudad está en el paisaje que la rodea, y en el trazo de sus calles, y en sus edificios, y en sus jardines, y en las costumbres de su gente; (…) en la pintura y en la literatura que produce, en la música que canta y toca”.[21]

Cuando un poeta escribe sus versos desde las piedras y la historia de la Ciudad Colonial le está levantando un muro a los absurdos de la modernidad. Y eso fue lo que hizo Luis Reynaldo Pérez, poeta de barba infinita. Levantó una pequeña ciudad y la llamó Los muchachos del parque Duarte, un libro que reunió las palabras y los silencios de catorce poetas, y quince con él.

Él mismo puso a La montra, un personaje espectacular de ese libro que “se sienta a hablar sobre Ciorán en el Palacio de la Esquizofrenia” y a la que puso a decir “camino por el parque Colón / entre el Palacio de la Esquizofrenia y los cueros que cazan viejitos verdes / entre el grajo de los turistas cocinados por el sol de esta media / isla y los eruditos que arreglan y desarreglan el mundo todos / los días a la misma hora”.[22]

El pintor de la esquina

Aquí, en este parque, donde la historia caminó descalza, está Alsina, el pintor de la esquina. Llegó un día, hace tiempo ya, oliendo a nada y, sin pedir permiso a nadie, se sembró aquí, al lado del árbol principal. Y aquí sigue, él también un árbol principal. Ni los ciclones ni las incomprensiones de la modernidad han podido con él.

Alsina tiene los ojos llenos de alboradas incompletas, de pronósticos de lluvia que no se cumplieron, de poemas que no se escribieron. Él siempre tiene cara de asombro y de que la vida aun no le ha dado las respuestas que estaba esperando. Él es un personaje de sí mismo y, si se le mira bien, se parece a sus cuadros.

Cuando a los árboles les salieron canas, a él también les nacieron. El mundo da vueltas, vueltas y más vueltas, y él siempre sigue aquí, con sus pinceles en la mano, atrincherado en sus colores, que son los colores de la necesidad.

Cuando las brisas del Ozama pasan por su esquina y le alborota los colores, él las toma y las pone en sus cuadros. En el reino de Alsina todo parece un cuadro, empezando por él.

La sonrisa de la libertad

Aquí está este parque. Y aquí está su sonrisa. Compareció al futuro con las alas abiertas y, por gestiones del arquitecto Omar Rancier, fue escogido por la organización Project for Public entre los 600 mejores espacios públicos del mundo.

Ha pasado el tiempo y sus piedras han envejecido. No las ha envejecido el tiempo, las ha envejecido la historia. Una vez gritó un poeta sublevado -Abelardo Vicioso- “¡Vuelve a tu casa, yanqui! Santo Domingo tiene más ganas de morirse que de verse a tus plantas”. Pero ya le pasó la era de los grandes dolores y le llegó el tiempo de los poetas. Ahora la plaza canta. Y baila. Y sonríe. Donde antes llamaban a degüello, ahora llaman a la vida. Y donde una vez sucedió la guerra, ahora sucede la paz. La libertad de este parque está llena de sonrisas.

A la sombra de sus árboles sagrados están los trovadores. Van con sus guitarras y sus canciones -guitarras que saben contar, canciones que saben decir- y ponen a bailar hasta al silencio. Hay una canción para cada espera y un poema de amor para cada lluvia que cae.

Huele a nostalgia cuando llueve y en ese momento, en que este parque reorganiza sus asombros, la vida se llena del dulce aroma de todos los silencios. De tarde en tarde cruzan los marineros que vienen del mar y los muchachos y muchachas de Bellas Artes, con sus colores enamorados y unas sonrisas que reparan las heridas de la historia. Y cada vez que sonríen, hacen una patria.

*Publicado en la edición 7, de abril de 2025, de la revista "Reservas. Arte y Cultura”, del Centro Cultural Banreservas

[1] Kin Sánchez. Guía de anécdotas, cuentos, crónicas y leyendas de la ciudad colonial de Santo Domingo. 2024.

[2] José Gabriel García. Obras completas. Vol.2. AGN 2016.

[3] Rafael Molina Morillo. Gloria y repudio. Biografía de Pedro Santana. Editora Nacional, 2011.

[4] Amelia Francasci. Monseñor de Meriño íntimo. AGN, Colección Juvenil. Vol. XXVI, 2021.

[5] Juan de la Cruz. La Guerra de la Restauración: triunfo del pueblo dominicano en armas. Editora Nacional, 2018.

[6] Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño. AGN, 2007.

[7] General José de la Gándara. Anexión y guerra de Santo Domingo. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Vol. I. 1975.

[8] Ramón González Tablas. Historia de la dominación y última guerra de España en Santo Domingo. Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1974.

[9] Fray Bartolomé de las Casas. Historia de las Indias, tomo 1. Ediciones del Continente, 1985.

[10] Jordi Díez Rojas. Anacaona, la última princesa del Caribe. 2017.

[11] Juan de la Cruz. Historia social y política de la República Dominicana. 2004

[12] Alberto Vásquez-Figueroa. La taberna de los cuatro vientos. Ediciones B, 2014.

[13] Juan Lladó. Centro histórico de Santo Domingo. Herencias coloniales y orígenes de la nación dominicana. Editorial Argos, 2022.

[14] Guaroa Ubiñas Renville. Mitos, creencias y leyendas dominicanas. Ediciones La Trinitaria, 2000.

[15] Carmen Lara Fernández. Primicias del Nuevo Mundo. Editora Taller 1989.

[16] Lucía Amelia Cabral. Zumeca. Grupo SID, 2019. Editora Taller, 1989.

[17] Bernardo Vega. Un interludio de tolerancia. El acuerdo de Trujillo con los comunistas en 1946. Fundación Cultural Dominicana, 1987.

[18] Roberto Cassá. Movimientos y memorias. AGN, 2020.

[19] Pastor de la Rosa Ventura. Relatos biográficos de Francisco Alberto Henríquez Vásquez. AGN, 2017.

[20] Alexis Gómez Rosa. El festín. (S)obras completas. Poemas 1967-2011.

[21] La ciudad en nosotros. (La ciudad en la poesía dominicana). Antología. Soledad Álvarez. Ediciones de la Secretaría de Estado de Cultura. 2008.

[22] Luis Reynaldo Pérez. Los muchachos del parque Duarte. Editora Nacional. 2025.

Compartir esta nota