‘’La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para sobrevivir’’

—Gabriel García Márquez

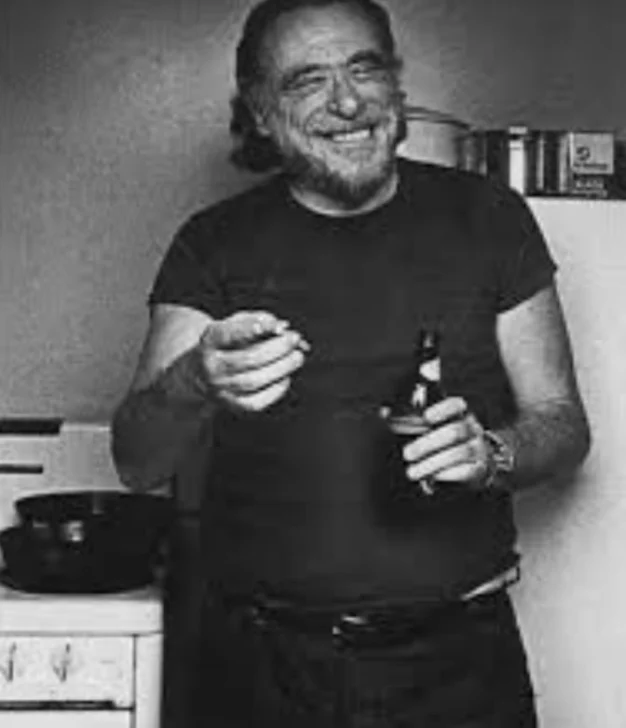

Charles Bukowski, escritor de novelas, poemas y relatos. Nacido en Alemania y nacionalizado posteriormente en Estados Unidos. Zurció y cosió los ropajes de su existencia. Pintó su realismo sucio con colores ocres y metálicos. Se ensambló con alambres sólidos y los ató con todas sus fuerzas. En ocasiones, experimentó que, en el universo de palabras desproporcionadas, estas lo convidaban a meditar sobre la verdad de las alegorías que siempre lo ocupaban. Le preocupaba lo improcedente de callar: la existencia de una cueva de hormigas silenciosas, la pena del rocío cuando se estanca, el olfato irreverente, el perro ocultando su ladrido altanero.

Tal vez sí, le daba mucho miedo la realidad con su túnica ideal y su examen minucioso. Admitía sus patrañas en cada estación: en el génesis de una seguridad, en la purgación de la niebla que él mismo creaba y en la carcajada de su faz abstraída. Reconocía que sus contestaciones e interrogantes eran solo un pretexto en el bolsillo roto de su sucio pantalón. En la narrativa nueva, nacida de las caléndulas salvajes y el telar de sospechas que habitaban su buhardilla. ¡Qué gran vivencia llegar al núcleo y quebrarse con cada palabra! Tumbado en la maleza, probando, considerando en su mente una flor en su desierto atroz.

Charles Bukowski es uno de los escritores más retadores y singulares de la literatura del siglo XX, una de las figuras más relevantes del realismo sucio. Su obra no fue solo una denuncia social cargada de crudeza y lenguaje vulgar, sino también una meditación desesperada sobre la condición humana, despojada de adornos y falsas promesas. En un mundo donde se espera que la literatura consuele o eleve, Bukowski eligió hundirse en las aguas turbias de la realidad para hallar allí la verdad más cruda.

En su libro ‘’Erecciones, eyaculaciones y exhibiciones’’ rompió con toda convención estética y moral. No solo mostraba su provocación, sino que exploraba las sombras de su alma. Fue un cronista espiritual del fracaso, un testigo lúcido de la desesperanza moderna. Bukowski no solo destruyó el mito del "sueño americano": lo que desnudó fue el vacío existencial que subyace en el sistema de valores occidentales. Su obra muestra cómo la clase trabajadora, condenada a la repetición mecánica, es arrastrada no hacia el ascenso social, sino hacia una lenta anulación del ser. El sueño americano se transforma en el sueño de la muerte: una forma de vivir que no es vida, una rutina que deshace el espíritu.

Fue alcohólico, fue misógino, pero también fue un hombre que se expuso sin máscara, que exploró su miseria sin pedir disculpas. La marginalidad no fue solo un contexto externo, sino un estado interno. Bukowski no idealizó la pobreza ni romantizó el dolor. Como Roberto Arlt podría haber dicho: “Quien idealiza los barrios pobres es un pequeño burgués que al único pobre que conoce es al que le sirve”. En su obra no hay compasión, pero sí hay verdad. Y esa verdad es incómoda.

En relatos como ‘’Kid Stardust en el matadero’’, Bukowski retrata no solo el trabajo físico, sino la angustia existencial de un hombre cuya energía vital es triturada por engranajes impersonales. Su mirada sobre el mundo del trabajo no es ideológica, sino existencial: lo que se pierde no es solo el salario o el bienestar, sino el alma misma. Su literatura es una antropología del sufrimiento cotidiano, una fenomenología de la marginación, donde el cuerpo y el espíritu se desintegran en un acto lento pero constante.

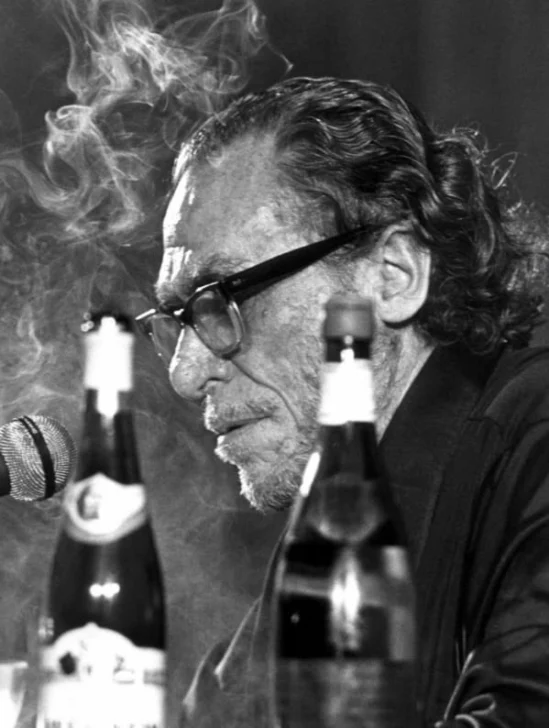

En sus cuentos y poemas —porque fue, sobre todo, poeta— el sexo, la bebida y la derrota no son simplemente elementos narrativos: son manifestaciones de un intento de escape, de evasión espiritual, de búsqueda desesperada de sentido. En su universo, el sexo no es erotismo, es consuelo animal; el alcohol no es placer, es anestesia. Lo cotidiano se vuelve símbolo de lo sagrado perdido.

Su novela ‘’Cartero’’ inaugura al mítico Henry Chinaski, un alter ego literario que, como los grandes personajes de la literatura existencialista, encarna la lucha de un individuo contra el sinsentido. Bukowski, como Kafka, como Vallejo, escribe desde un lugar donde el lenguaje ya no embellece, sino que revela la fractura del alma. En ese sentido, más que con Walt Whitman —a quien admiraba por su sensibilidad espiritual— se emparenta con Vallejo, a quien le dedicó un poema y con quien compartió la experiencia de lo humano en su forma más desgarradora.

Acusado de ateo, blasfemo, machista, Bukowski fue rechazado por el puritanismo religioso. Pero su mayor pecado fue no mentir, no adornar, no disimular esperanza. Sin inscribirse en ningún partido ni enarbolar bandera alguna, su obra fue, en el fondo, un grito de denuncia contra la maquinaria deshumanizante del capitalismo tardío: una espiritualidad negativa que, sin dogmas ni redenciones, se atrevió a decir: “Esto es lo que somos cuando nadie nos mira”.

Durante décadas, Bukowski ha sido encasillado en una imagen reduccionista: la del escritor sucio, obsceno, libidinoso, machista, sexista y dipsómano. Una figura caricaturesca que muchos prefieren ignorar antes que enfrentar. Sin embargo, esta simplificación ignora por completo el núcleo más auténtico de su obra: un espíritu poético que, lejos de ocultarse en convenciones o ideales, se atreve a mirar la vida de frente, con todas sus heridas. Reivindicar a Bukowski no es defender su vulgaridad, sino reconocer que en su obra hay una radical honestidad existencial.

A través de sus novelas, relatos y, sobre todo, su poesía, Bukowski no describe simplemente los márgenes de la sociedad: nos muestra el abismo que habita dentro de cada uno de nosotros. El fracaso, la soledad, el miedo, la rutina que aniquila, el amor que no redime y el sexo que apenas consuela son tratados no como temas sociales, sino como síntomas del alma moderna, atrapada entre el deseo y el desencanto.

Su primera novela, ‘’Cartero’’, es más que una crónica de trabajos precarios: es una metáfora del alma que se degrada en oficios que desgastan el cuerpo y el sentido. Chinaski, su alter ego literario, no es simplemente un bebedor o un mujeriego, sino un personaje filosófico: alguien que se resiste a rendirse incluso cuando la vida no ofrece ninguna promesa. Su búsqueda, imprecisa, tosca y visceral, no deja de ser espiritual: la de un ser humano que, en medio del ruido y el desencanto, intenta salvar fragmentos de autenticidad.

En ‘’Factótum’’, ‘’Mujeres’’, ‘’La senda del perdedor’’ y ‘’Pulp, Bukowski’’ no solo sigue explorando sus experiencias, sino que va delineando una ética del despojo: la renuncia a los adornos de la cultura, a las máscaras del éxito, a las ilusiones del progreso. Bukowski no aspira a redimir al lector; lo invita a asumir la vida con todo su peso. Hay en su literatura una forma de aceptación radical, una especie de “sí” nietzscheano a la existencia, incluso cuando no hay ninguna recompensa.

Su poesía, lejos de lo que muchos creen, no es una repetición de anécdotas escandalosas: es, en verdad, el lugar donde su pensamiento se vuelve más nítido. En sus versos, muchos de ellos narrativos, otros breves y casi aforísticos, se revela una filosofía amarga pero lúcida. Bukowski no se permite idealizar nada: ni el amor, ni la ciudad, ni la literatura misma. Pero tampoco se rinde. En medio de la decadencia, se aferra al acto de escribir como forma de resistencia, como si dijera: “Mientras pueda escribir, no estoy muerto”.

En el poema ‘’Pájaro azul’’, por ejemplo, aparece una de sus imágenes más espirituales. En ese verso donde confiesa tener un pájaro azul en el corazón, al que no deja volar, hay una dolorosa belleza. Ese pájaro es el alma, la inocencia, la fragilidad que ha tenido que esconder bajo litros de alcohol, sarcasmo y desesperanza. Bukowski no desprecia esa parte sensible de sí mismo: la protege, aunque la oculte. Esa tensión interna entre la vulnerabilidad y la brutalidad, entre el deseo de amor y el miedo al sufrimiento, constituye el corazón de su obra.

Por eso no basta con decir que Bukowski fue un escritor maldito o un cronista de los bajos fondos. Fue, en todo caso, un místico invertido: alguien que se iluminó no en la soledad del desierto, sino en los bares de mala muerte; no en el silencio, sino en el bullicio de los cuerpos rotos y las almas extraviadas. Sí, fue grosero. Sí, fue muchas veces insoportable. Pero también fue verdadero. En un tiempo donde casi todo está mediado por la imagen, la corrección y la pose, su figura nos recuerda que hay una forma de espiritualidad que no busca redención, sino presencia auténtica.

Bukowski no quiso ser ejemplo de nada, pero dejó escrito todo lo que los otros preferían callar. Por eso es urgente leerlo de nuevo: no para celebrar su cinismo, sino para descubrir su humanidad profunda. No para emular su vida, sino para comprender que, incluso desde la derrota, hay algo en el ser humano que todavía puede escribirse, nombrarse y, quizá, solo quizá, salvarse.

Un bullicio corta la noche. Gritan las sombras. El alcohol se derrama, se agitan las copas. En el bar de las almas extraviadas, Bukowski cae de bruces. Su cuerpo está roto. Un pájaro azul sale, abriéndose paso a través de los pedazos de su corazón. Quiso ocultarlo, protegerlo. El intento fue en vano. Su carne rota abrió la jaula donde quedó un reguero de plumas que yacían junto a él.

Quebró modelos. Tuvo una cosmovisión distinta. Fue descarnado. Bukowski y sus personajes están marcados por una profunda soledad estructural que no es romántica ni buscada, sino producto de un entorno hostil y alienante. Desde un punto de vista psicológico, esta soledad puede entenderse como una experiencia de desconexión interpersonal y social que genera sentimientos de vacío, desesperanza y desarraigo. Esta desconexión puede llevar al desarrollo de mecanismos de defensa como el alcoholismo y la evasión, que Bukowski emplea recurrentemente para lidiar con el dolor emocional.

La relación intensa y problemática que Bukowski mantiene con el alcohol puede interpretarse como un mecanismo de afrontamiento frente a la ansiedad, la depresión y el trauma psicológico, posiblemente ligados a una infancia difícil y un entorno familiar abusivo. Psicológicamente, el abuso de sustancias muchas veces aparece como un intento de automedicación para mitigar el malestar interno, aunque a largo plazo solo genere más sufrimiento y dependencia.

Corría sin extraviarse. Descubría las ventanas para que los rayos de la estrella del día quemaran… y también los cuchillos. Movía el corazón y la mirada, en tanto el borde estaba desafilado y un ramo de buganvillas ocultaba su silueta. Entendía, siempre entendía, sin que le faltara la creencia en la insensatez del verbo. En el mar de caracoles atractivos que chocaban con las olas, y en la vasija que se llenaba de arena con el empecinamiento claro, obligaba a los sentimientos hacia el conducto acabado. Entraba como espina en el cierre del pantalón. Saboreaba la brisa y la bruma. Descendía la sequedad de su garganta, pendiente del alcohol que lo llenase. Arriesgaba el cuerpo sin ropajes. Guardaba el candado del único tesoro. Cambiaba los deseos por otras pretensiones. No importaba que fuese un torrencial en las arterias. Confluía en el río, donde fuera.

Sellaba la tristeza monstruosa que siempre persistía demasiado, por vocablo soez. Rompía la cara y la cruz que no se mira en los espejos. Esas cosas que sí se miraban en los túneles ocultos, en la retaguardia de un escenario con luces encendidas. Proclamaba todo como era, con una verdad cruda, muy cruda. Abrazaba sin temores las cactáceas que emergían en su puerta, agarraba el cuchillo y respiraba. Descargado, asfixiándolo.

La escritura era para él una catarsis y una autoexploración. Para Bukowski, escribir era más que un oficio: era un camino para comunicar y poner en orden su universo caótico. Desde una perspectiva psicológica, la escritura creativa puede funcionar como un proceso catártico que facilita la elaboración emocional, la reflexión y la integración de experiencias dolorosas. El hecho de volcar en sus textos temas como la violencia, la marginalidad y la soledad es un modo de confrontar y dar sentido a su propio sufrimiento y al de otros.

En las palabras que lo ocupaban —esas de vida y posibles amores, esas que iba inventando, haciendo letras nuevas, jugadas, recientes ocasos— construía sepulcros, creaba quimeras para luego demolerlas. Llamaba geishas, clandestinas prostitutas con ropajes lascivos, vulgares. Transformaba su rojo y amarillo chillón, adornando con whisky corriente y flores de plástico el lecho donde jugaba a ser el rey de un harén podrido. Tal vez anhelaba que el deseo sexual tuviese otras necesidades más contundentes, mejores, de sentimientos puros, como cuando una tormenta se degrada en orvallo y cae suavemente, purificando toda la naturaleza salvaje.

En la identidad de su alter ego y la fragmentación de su ‘’Yo’’, Bukowski crea a Henry Chinaski, una versión exagerada y sin filtros de sí mismo. Psicológicamente, este recurso puede interpretarse como una forma de externalizar y manejar aspectos conflictivos del ‘’Yo’’, permitiéndole distanciarse para observar y narrar sus propias vivencias con mayor libertad. También sugiere una cierta fragmentación interna, donde el ‘’Yo’’ se divide para sobrevivir a las tensiones emocionales.

Anhelaba un hábitat que no fuera desierto, un lugar con manantiales en las venas, con flores emergiendo en el corazón. Un sitio que no le clavara cactus en los pies. Un espacio donde crecieran maravillas, para abandonar —con alas en los pies— ese entorno hostil y oscuro en el que, desde hacía años, estaba enclavado, encerrado.

El impacto del contexto socioeconómico en la salud mental se refleja en sus obras. Las dificultades psicológicas que sufren las personas en contextos de pobreza, explotación y exclusión social —el estrés crónico derivado de la precariedad laboral y la falta de oportunidades— pueden conducir a trastornos emocionales como la depresión y el trastorno por estrés postraumático. Bukowski expone cómo estas condiciones socioculturales afectan profundamente la psique, generando un círculo vicioso de sufrimiento y marginación.

Desaprovechó su vida completa, sin saber hacia dónde dirigir sus pasos, sin dialogar con nadie en particular, sin tener palabras que pronunciar. Sin saber el sentido de la vida. Sin encontrar nada, pero queriéndola. El enfrentamiento con la muerte y el sentido de la vida aparece en muchos fragmentos de su obra. Bukowski parece confrontar la mortalidad con una mezcla de nihilismo y aceptación cruda. Desde la psicología humanista, esta actitud puede verse como una aceptación de la finitud que impulsa la búsqueda de sentido, incluso en circunstancias adversas. La escritura se vuelve así un medio para afirmar la propia existencia y resistir ante la desesperanza.

“No era mi día. Ni mi semana, ni mi mes, ni mi año. Ni mi vida. ¡Maldita sea!”

“Si ocurre algo malo, bebes para olvidar; si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo; y si no pasa nada, bebes para que pase algo.”

Charles Bukowski representa un caso complejo, donde la adversidad emocional, los traumas infantiles y la marginalidad social configuran un perfil con rasgos de vulnerabilidad y resiliencia. Su alcoholismo, soledad y enfrentamiento con una realidad hostil pueden entenderse como síntomas y respuestas psicológicas ante un mundo opresivo. La escritura, más que un escape, es un ejercicio terapéutico que le permite transformar el sufrimiento en creación y la soledad en testimonio humano.

Bukowski, lleno de sublevaciones que se arrojan sin precaución a las ráfagas de una noche asombra. Bukowski, lleno de fantásticas historias que en las tentativas le nacen leyendas. Hombre oscuro en todas sus aristas. Sacudido por el alarido del nubarrón. Estremecido en ese ceremonial. Mudo, encaramado en el arcano de un sacabuche mélico. Hace silencio en las corrientes de las cataratas, en las esquinas de un poema indefinido, en el canto de mil mirlos en la oreja. Tendido, arrobado en la calma que circunda y que no lo ve entre sus apéndices, como si fuera su último prodigio.

En un mundo donde se disfrazan las verdades con máscaras sociales, Bukowski practica una forma de auténtica sinceridad espiritual. Desnuda la vida con crudeza, sin fingimientos ni hipocresías. Esta transparencia, tan difícil y a menudo repudiada, es una forma de escritura. Su acto creativo se convierte en un ritual de sinceridad consigo mismo y con los demás.

A Bukowski las campanas le negaban el sonido. Buscaba consuelo en los ladridos de sus perros fieles cuando sus quimeras se volvían imposibles. La sal de sus ojos no inundaba. Su escritura sobrevolaba otros senderos. Sus perros le ladraban al zombi que se desprendía de él.

Lejos de rechazar lo sucio, lo roto, lo imperfecto, Bukowski acepta el cuerpo con su cansancio, sus heridas, sus excesos, como el único lugar donde puede habitar el espíritu. Esta aceptación recuerda a filosofías que encuentran lo divino en la materia, en la carne, y no solo en el mundo intangible. Su “mandíbula de mandril”, sus manos que escriben a pesar del alcohol y la pobreza, son símbolos de una espiritualidad encarnada, que no huye del sufrimiento, sino que lo abraza como parte del ser.

Era benigno con su estilo, se ovillaba en el torso de un géiser silente. Dejaba caer el lienzo, las interrogantes y la perplejidad ocluida en su faz. Indagaba todas las preguntas en el fulgor de una selva, sin que le importara su brevedad. Para él, escribir no era solo un oficio, sino una necesidad vital, casi una práctica espiritual que le permitía trascender momentáneamente el dolor y la monotonía. En ese acto creativo hay un baile y música en los huesos, una comunión con una fuerza invisible que lo sostiene. La escritura es su forma de meditación, su manera de conectar con una verdad superior, aunque sea áspera y sin concesiones.

Hurtaba su voz para colocarla en la angostura de otro. Sustraía sus orificios y los colgaba en las cuerdas de su sombra. Raptaba sus gotas para impregnar la vieja sequedad de su buz. Extraía su fiasco y lo transformaba en canto. Le plantaba pasión al tiempo con fotografías traídas desde cualquier punto cardinal de sus fechas. Luego recolectaba su ufanía, se metía hondo en la indulgencia que lo obstinaba, y no rechazaba a ese hombre anhelado que habitaba entre sus tuétanos.

Para Bukowski el tiempo seguía, y la existencia también. Triunfaban los que lo hacían siempre. Perdían los mismos de siempre. Y tal vez, con serenidad, dejando la prisa y eximiendo la existencia, desistían de ser en ese tren que corre antes de llegar a la estación.

Era un místico de la herida y la honestidad. Un alma que desafiaba la espiritualidad idealizada y que, desde la crudeza de la vida real, encuentra un espacio para la autenticidad, la libertad y la escritura como caminos de trascendencia. Su legado espiritual es un llamado a abrazar la vida tal como es, con sus miserias y sus destellos, y a encontrar en la sinceridad con uno mismo la forma más pura de conexión con lo sagrado.

Bukowski alternó con las noches, se codeó con ellas, trató con las mariposas desesperanzadas. Fue un hombre asqueroso y subversivo. Un erudito indómito, con una botella como estandarte en las manos. Escritor ebrio, desafió los caminos de la muerte; vivió en ellos como moribundo en días grises y noches tenebrosas. Su corazón enamorado navegó con furia en la corriente del alcohol. Aún se siente ese latido que trasciende, crudo y fuerte, en sus vocablos.

Bukowski, como testigo del colapso ético del progreso, se estremece. El realismo sucio de Bukowski no es solo un estilo, sino una mirada filosófica radical que se niega a mentir. En sus relatos, el progreso ha colapsado, la clase trabajadora no asciende: se degrada; el consumo no libera: encadena; el amor no redime: destruye; la fama no dignifica. Frente a esto, la respuesta bukowskiana es la ironía del derrotado lúcido, que escupe sobre la farsa, pero sigue tecleando.

Súbitamente, su domicilio, repleto de aves, duendes y verbos, se derramó en el edén de su corazón maltrecho. Se fue con los pies ligeros, absorbiendo en sus plantas la energía que brotaba de la tierra, de esa selva pletórica de desmanes, ese escondrijo salvador que fue mala opción. Pero nunca es tarde para ir en pos de una residencia prestidigitadora de otra suerte encantadora.

Con su espiritualidad en carne viva, Bukowski es quizás un santo invertido, un místico sucio, un monje urbano que hizo de los bares sus ermitas y de la máquina de escribir su altar. Su espiritualidad no estaba en buscar a Dios, sino en no traicionarse nunca a sí mismo; en seguir escribiendo, aunque duela; en cuidar ese pequeño pájaro azul que canta bajito dentro de él. Reivindicarlo espiritualmente no es limpiarlo, sino reconocer que incluso en el fango hay luz. Que a veces el alma también se manifiesta entre vómitos, botellas vacías y versos sinceros.

En esta actualidad contundente, los zombis encestan en la nada. El monstruo del capitalismo sigue regando sus tentáculos. Bukowski, en su cementerio, baila frenético, bañado en alcohol. Y en las puertas rotas de hoy, el viento inclemente azota con furia. Los zombis silentes no pueden, no quieren cerrarlas. En el espejo sucio de Bukowski, hoy se ve la cara y la cruz.

Compartir esta nota