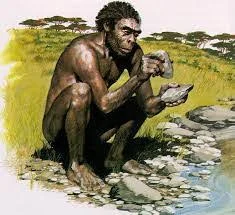

Antes de que el ser humano adquiriera conciencia de sí mismo, tuvieron que transcurrir miles de años en su escala de evolución. La habilidad de distinguir y distinguirse no es generada por el azar, sino por un largo proceso histórico. Los historiadores nos indican que podría ser posible que el hombre apareciera en la Tierra, en la Era Terciaria o en la Cuaternaria, hace aproximadamente medio millón de años.

Después de un extenso transcurrir, el hombre tuvo que esperar a que surgiera la Prehistoria como una fuente de estudio. Así, comenzaron a aparecer los primeros rastros, vestigios y utensilios que servirían para profundizar en el conocimiento de la vida humana. En la Prehistoria, estudiamos la Edad de Piedra, que abarca el Paleolítico, el Neolítico y el Eneolítico. En cambio, en la Edad de los Metales, estudiamos el bronce y el hierro.

La adquisición de estos conocimientos fue moldeando la conciencia del hombre, quien subsistía por medio de la caza y la pesca, aunque vivía de manera nómada. En la etapa paleolítica, conoció el fuego, pero todavía adolecía de habilidad artística. Hasta que llegó la época en la cual, como resultado del cambio climático, tuvo que aprender a abrigarse y guarecerse. En este proceso, aparecieron nuevos animales, como el mamut y el reno, los cuales tenían que desplazarse a altas latitudes para protegerse.

En esas altas latitudes, entre las paredes y los techos de las cuevas, comenzaron a aparecer dibujos y pinturas. De ese modo, se inicia lo que se conoce como arte rupestre:

«[…] tantos grupos humanos de todos los tiempos han expresado el hecho cultural en movimiento. Después de todo, y con el respeto absoluto a definiciones más conceptuales, quizás la cultura se resuma en un grupo reunido junto al fuego, donde la voz de los ancianos transmite las historias y los mitos que hablan de los espíritus de los antepasados, conmemoran a los héroes y las artes que se han transmitido; todo ello mientras se concilia el sueño, arropados por el calor, la voz y la tradición».

No es necesario ser un experto para darse cuenta de que la cultura es una manifestación exclusivamente humana; ningún otro ser viviente tiene la capacidad de concebir y producir fenómenos culturales:

«Desde la aparición del Homo sapiens, cuando el hombre reconoció su propia identidad y comprobó que se distinguía de las demás criaturas, mediante el desarrollo de la conciencia generó el lenguaje y, con él, su propio saber, que empleó para dominar la naturaleza y usarla en su beneficio, haciendo acopio de cuanto le rodea. Ante el esplendor del mundo, expresó su estimación y asombro, dando cuenta de sueños y temores. La acumulación de creaciones y saberes conforma la sustancia de la cultura. Ha sido tan sorprendente el desarrollo del saber humano que la cultura se convirtió en la más cabal expresión del entendimiento y la sensibilidad de hombres y mujeres. Como afirma Werner Jaeger, la cultura es el más alto símbolo de la civilización».

La cultura es la simiente de la existencia; la civilización no es más que un desarrollo de ella. Existimos porque somos conscientes de nuestra propia existencia y, por ende, porque somos capaces de generar nuestro propio lenguaje y, con él, la cultura. El ser humano crea y acumula la cultura porque es su realidad más contundente. La civilización la entenderemos desde el punto de vista de nuestro inconmensurable Pedro Henríquez Ureña, quien es una de las voces más preclaras de la historia de la cultura hispanoamericana: «El ideal de la civilización no es la unificación completa de todos los hombres y todos los países, sino la conservación de todas las diferencias dentro de una armonía».

Antes de que se pusiera de moda la diversidad cultural como un componente importante para la supervivencia cultural de los pueblos y las sociedades contemporáneas, el dominicano Pedro Henríquez Ureña ya había sopesado su importancia a través de «la conservación de todas las diferencias dentro de una armonía». Este tema es de sumo interés, especialmente ahora que, dentro de las nuevas corrientes conceptuales, se habla tanto de la mundialización de la cultura. Esto nos llevaría a un nuevo tipo de barbarie cultural, ya que se aplastarían los modelos culturales locales y nacionales en beneficio de los internacionales. Así, nuestras identidades culturales no tendrían razón de ser, porque «el mundo es una aldea global»

Los teóricos de la globalización están empecinados en estudiar los fenómenos culturales, pero lo que realmente les interesa son los mercados, no la cultura. En este proceso que nosotros hemos llamado la estética del consumo, la gente no tiene una significación cultural, sino comercial. Definir la cultura desde las perspectivas actuales es difícil, más aún si se trata de un ensayo que no es de investigación, como es el caso. La cultura no es un proceso estático; más bien, es dinámica y diversa. Asimismo, lo es en sus definiciones; estas no han podido ser agotadas ni por los especialistas ni por los trabajadores culturales.

Clifford Geertz plantea que: «La cultura es un patrón de significados transmitido históricamente, incorporado en símbolos; un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas simbólicas, por medio de las cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento y sus actividades en relación con la vida »[1]*.

Esta definición, de alguna manera, reitera lo que hemos señalado más arriba, en el sentido de que la cultura es una sumatoria de fenómenos históricos heredados de diferentes esquemas culturales, donde cada sociedad la asimila no solamente como un patrón de significados simbólicos, sino también como sistemas y valores de vida, «por medio de los cuales los hombres comunican, perpetúan y desarrollan su conocimiento». Históricamente, la palabra cultura tiene una multiplicidad de significados. Ezequiel Ander Egg, en su trascendental obra Metodología y práctica de la Animación Sociocultural, en un pie de página de dicha obra, dice:

«[…] Krober y Kluckhohn, en 1951, hicieron una extensa recopilación crítica de los conceptos y definiciones de cultura, desde Pascal y Descartes hasta los autores contemporáneos. Transcribieron y comentaron más de 200 definiciones con el fin de caracterizar y precisar el sentido y alcance del término. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions, en American Anthropologists n. 56. Después de ese trabajo, y en los treinta años posteriores, el término cultura ha seguido siendo utilizado con una gran amplitud y pluralidad de sentidos, de modo que podría realizarse en nuestros días un estudio parecido y con resultados similares».

Como podemos constatar, las definiciones son diversas y complejas; por esta razón, no podemos asumirlas todas, aunque sí trataremos de buscar las más apropiadas y generales posibles para nuestro ensayo:

«En cuanto a las concepciones, vamos a distinguir entre:

-La cultura como adquisición de un conjunto de saberes y como producto resultante de esa adquisición (cultura cultivada).

-La cultura como creación, estilo de ser, de hacer y de pensar, y como conjunto de obras e instituciones (cultura cultural).

-La cultura como creación de un destino personal y colectivo (cultura constructiva).»

Esas son las tres concepciones que, en el ámbito de la cultura, se han manejado históricamente. Con relación a la primera, el propio autor nos indica:

«Este es el uso corriente que suele darse al término. La palabra "cultura" se identifica —según esta concepción— con el refinamiento intelectual o artístico, entendido este como un conjunto de saberes y conocimientos eruditos acerca de ciertas cosas superiores, como la filosofía, la literatura, la música, el arte, la pintura, el teatro, la historia, la geografía, la mitología o el dominio particular de una ciencia o de un arte. Dentro de esta concepción, la palabra cultura sirve también para designar cualidades subjetivas de la persona cultivada: culto es aquel que, por medio del estudio, ha desarrollado sus capacidades intelectuales y ha adquirido una serie de conocimientos. En este caso, tener cultura y ser culto es equivalente a disponer de muchos datos y conocimientos sobre saberes librescos; consecuentemente, a mayor grado de instrucción, mayor cultura. Culto es, también, el que produce obras culturales, entendidas con el alcance antes indicado».

Desde este punto de vista, la cultura es un privilegio de algunos seres humanos. Esta convicción marcó una diferenciación cultural que, aunque hoy algunos teóricos no suelen plantear, existe entre lo culto y lo popular. Es decir, la lucha de clases se refleja también en la adquisición de la cultura. La clase acaudalada es la que tiene los recursos para poder estudiar en los mejores centros educativos; ello implica la apropiación de una formación amparada en saberes y conocimientos diferentes a los de los sectores carenciados. Así surge la llamada cultura de élite, donde solo pueden educarse los hombres y mujeres de altas alcurnias. Estos son los refinados y cultos de la sociedad, mientras que el resto de la población es inculta y, por ende, salvaje.

Así pues, según esta concepción, la cultura se entiende como contenidos a adquirir y resultados de la adquisición. Desde esta perspectiva, el concepto de cultura resulta restringido y selectivo, ya que excluye a grandes sectores de la población. Es evidente que el alcance que se da a la palabra expresa una concepción elitista. Además, en muchos casos, se utiliza para ocultar la infecundidad de aquellos que, aunque repiten como papagayos los nombres de todos los dioses de la mitología, las diferentes corrientes en el arte o los clásicos de la música, la literatura o la filosofía, no saben hacer nada, no producen nada y no transforman nada.

Esta visión provoca el surgimiento de dos modelos culturales distintos: por un lado, está el culto, y por el otro, el popular. Los primeros se creen hacedores y propietarios exclusivos de la cultura. Incluso, en un momento de la historia, pensaron que solo ellos eran capaces de adquirirla y reproducirla, desconociendo que, por su propia naturaleza, cualquier ser humano es un ente hacedor de la cultura. Todos somos hacedores y consumidores culturales, aunque para los cultos lo que hacemos nosotros sea despectivamente reconocido como cultura popular. Esta noción está llena de prejuicios y resabios sociales, porque la cultura popular, para ellos, son manifestaciones vulgares y marginales.

Esta visión elitista de la cultura, gracias al desarrollo de las sociedades actuales, ha sido sustituida y renovada. Los nuevos enfoques y análisis han obligado a los teóricos y especialistas a redefinir conceptos y formas diferentes en la investigación cultural popular. Otro de los conceptos sobre cultura ha sido manejado históricamente por la antropología, que delinea «la cultura como estilo de ser, de hacer y de pensar, y como conjunto de obras e instituciones», como bien lo distingue Ezequiel Ander de la siguiente manera:

«Otra concepción de cultura es la que se desarrolla a partir de la noción antropológica, que surge especialmente en el mundo anglosajón (*)[2]. La cultura comprende aquí el conjunto de rasgos que caracteriza las distintas formas de vida, a través de una serie de objetos y modos de actuar y de pensar que son creados y transmitidos por los hombres como resultado de sus interacciones recíprocas y de sus relaciones con la naturaleza por medio del trabajo. Esto se revela tanto en manifestaciones que se dan en el plano intelectual como en el material. Así, se considera cultura una reja de arado, un automóvil, el modo de usar el pañuelo, las reglas del fútbol, el sistema electoral, el modo de vestirse o de peinarse, la forma de criar a los niños, los ritos funerarios, la utilización del sistema decimal, la ópera Carmen o una nave espacial; igualmente, son cultura las herramientas y maquinarias, los sistemas filosóficos y científicos, así como las reglas de conducta, modos, usos, hábitos e instituciones. Para decirlo en breve: el término engloba la totalidad del mundo artificial que el hombre ha construido sobre el mundo de la naturaleza. La gran amplitud que abarca este modo de entender la cultura la transforma, en alguna medida, en un concepto ilimitado y de difícil aprehensión».

Desde esta perspectiva, la cultura abarca todo lo que hace y realiza el ser humano en su naturaleza individual y social. Es una visión antropológica amplia donde el hombre es el principio y fin de la cultura. Aquí, todos somos productores y poseedores activos de ella; ya no es tan excluyente ni separatista como la primera:

«Así entendida la cultura, toda persona es más o menos culta y toda persona es productora de cultura, aunque lo sea de manera muy dispar y diversa. Según esta concepción —que se desarrolla a partir de la noción antropológica—, la cultura es lo que el pueblo cultiva, es decir, lo que realiza en su vida cotidiana, real y concreta, expresando un estilo de ser, de hacer y de pensar que ha adquirido a través de la historia. Todo esto lleva a que los miembros de una sociedad actúen con un estilo determinado y a que este modo de actuar se vaya transmitiendo de una generación a otra».

Ante ambos enfoques, existe una tercera configuración conceptual, es decir, «la cultura como creación de un destino personal y colectivo». No obstante, ¿a qué nos referiremos a esto luego, cuando estemos tratando el tema «La cultura nos identifica en términos individuales y colectivos»? A sabiendas de eso, ahora nos vemos en la necesidad de hacer referencia al mismo, porque aparece como el tercer concepto definitorio de cultura. Solamente lo haremos como referencia, para respetar la coherencia descriptiva y explicativa de esta parte del ensayo, pero volveremos a decir algunas cosas en la parte final:

«La cultura como creación de un destino personal y colectivo. En esta concepción, la cultura es el estilo de vida; pero el estilo de vida adquirido y conservado es un modo de ser que se apoya en el pasado. Nada objetamos a esto; no obstante, si nos quedamos ahí, el concepto resultaría insuficiente, puesto que lo cultural solo expresaría una tendencia a la adaptación, al equilibrio estático. Representa, pues, esta noción, un riesgo real de estancamiento porque instala y sitúa en lo ya logrado, al tiempo que corre el peligro de legitimar el status quo. Hay que apoyarse en el pasado, pero sobre todo hay que construir el futuro; de ahí la concepción de la cultura como creación de un destino personal y colectivo. La cultura, de este modo entendida, expresa las vicisitudes de los hombres y de los pueblos que construyen su futuro».

Aunque desde esta noción parecería que el concepto de cultura regresa a una perspectiva antropológica, no lo es. Si lo hace, es solo para analizar su pasado y así construir el futuro, desde la esfera social e individual:

«Una cultura subsiste cuando, sin perder el sentido del pasado, actualiza en tradiciones vivas y en pleno desarrollo, es capaz de cambiar y de mantener el movimiento hacia adelante, de estar ligada al futuro. Como persona o como pueblo, uno solo se liga al futuro cuando tiene esperanzas e ilusiones y desea influir en lo porvenir mediante creaciones nuevas enraizadas en lo que ha sido y lo que está siendo. (…) A partir de esta concepción, el “ser culto” se ha de expresar en la capacidad de vivir creativamente la propia existencia y en la capacidad de inventar el futuro. El baremo de «lo culto» no debe medirse desde esta perspectiva por los saberes acumulados o por la asunción de un determinado estilo de vida, sino por la forma en que se utiliza y proyecta todo ello —saberes y modos de vida— en la construcción del futuro. Si tuviéramos que distinguir en pocas palabras las tres concepciones de cultura, podríamos denominar la primera «cultura cultivada», a la segunda «cultura cultural» y la última «cultura constructiva».

Después de estas tres concepciones, las cuales nos revelan la evolución que ha adquirido el término cultura en la contemporaneidad, también habría que agregar la década de los 90. Es a partir de todo esto que, por iniciativa de la UNESCO, la sociedad actual empezó a entender la importancia incuestionable de la cultura para el desarrollo de las sociedades:

«En su XXVI reunión, celebrada en 1991, la Conferencia General de la UNESCO aprobó una resolución en la que pedía al Director General que, en colaboración con el Secretario General de las Naciones Unidas, creara “una comisión mundial independiente sobre cultura y el desarrollo, integrada por mujeres y hombres de todas las regiones, destacados en diversas disciplinas, para preparar un informe mundial sobre cultura y desarrollo y propuestas para actividades inmediatas y a largo plazo, a fin de atender las necesidades culturales en el contexto del desarrollo”. Esta petición obtuvo el respaldo de una resolución que aprobó semanas después la Asamblea General de las Naciones Unidas. En noviembre de 1992, Boutros Boutros-Ghali y Federico Mayor me hicieron el honor de nombrarme Presidente de la Comisión (…) La Comisión comenzó su trabajo en la primavera de 1993, en un mundo lleno de promesas y oportunidades por la apertura de nuevas puertas, pero también cargado de incertidumbre y esperanzas frustradas».

Estas circunstancias históricas hicieron posible que la cultura pasara de ser un mero enunciado antropológico a ser un ente trascendental para el desarrollo sostenible de las sociedades contemporáneas. Dejó de ser un simple instrumento para convertirse en el instrumento mismo del desarrollo, lo que obligó a que los países dejaran de ver la cultura como un gasto y la consideraran un componente decisivo en las ejecutorias de desarrollo:

«[…] Todos estaban convencidos de que la cultura es una variable fundamental para explicar las distintas pautas del cambio y un factor esencial, cuando no la esencia misma, del desarrollo sostenible, en la medida en que las actitudes y los estilos de vida determinan la forma en que administramos nuestros recursos renovables. (…) Nuestro objetivo es mostrarles cómo la cultura moldea nuestro pensamiento, nuestra imaginación y nuestro comportamiento. La cultura es la transmisión de comportamiento y también una fuente dinámica de cambio, creatividad y libertad, que abre posibilidades de innovación. […] El desafío que tiene ante sí la humanidad es adoptar nuevas formas de pensar, actuar y organizarse en sociedad; en resumen, nuevas formas de vivir. El desafío consiste también en promover vías de desarrollo diferentes, informadas por el reconocimiento de cómo los factores culturales modelan la manera en que las sociedades conciben sus propios futuros y eligen los medios para alcanzarlos».

Estos antecedentes posibilitaron una nueva definición de la cultura en nuestras sociedades, dejando atrás su concepción instrumentalista y funcionalista desde el Estado. La cultura dejó de ser una pose politiquera para ser asumida como un componente vital del desarrollo:

Un desarrollo disociado de su contexto humano y cultural es un crecimiento sin alma. El florecimiento pleno del desarrollo económico forma parte de la cultura de un pueblo, aunque esta no sea la opinión común. El punto de vista más convencional considera la cultura como un elemento que contribuye al desarrollo económico o lo entorpece; de ahí el llamamiento «a tomar en cuenta los factores culturales en el desarrollo» […] El papel de la cultura no se reduce a ser un medio para alcanzar fines —pese a que, en sentido restringido del concepto, ese es uno de sus papeles—, sino que constituye la base social de los fines mismos. El desarrollo y la economía forman parte de la cultura de los pueblos. A diferencia del ambiente natural, cuyos dones no nos atreveríamos a perfeccionar, la cultura es la fuente de nuestro progreso y creatividad. Al cambiar de perspectiva, dejando de asignar un papel puramente instrumental a la cultura para atribuirle un papel constructivo, constitutivo y creativo, hay que concebir el desarrollo en términos que incluyan el crecimiento cultural.

Este enfoque innovador nos estremeció a todos; es decir, habíamos crecido social, económica y tecnológicamente, pero era un crecimiento sin alma porque se hacía sin tomar en cuenta lo cultural. Sin embargo, si aún quedaba duda, en un segundo párrafo se reiteró: «El florecimiento pleno del desarrollo económico forma parte de la cultura de un pueblo, aunque esta no sea la opinión común». Los teóricos no incluían dentro del desarrollo a la cultura; solo se utilizaban la economía, la tecnología y la telecomunicación. Olvidándose de que estas son solo parte de un componente mayor que llamamos cultura. Es imposible tratar de excluir la cultura de cualquier contexto, más aún si es humano.

Otro señalamiento importante de la UNESCO es cuando establece que «[…] la cultura es la fuente de nuestro progreso y creatividad». Valga decir que, con la cultura, no solo se cuenta con una fuente indispensable para el progreso, sino que también puede diseñar e impulsar, a partir de la creatividad, un nuevo tipo de desarrollo, más sostenible y sensible en sus intenciones sociales y humanas. Además, la cultura tiene «un papel constructivo, constitutivo y creativo» en la sociedad contemporánea.

La cultura, como objeto de estudio, puede abarcar innumerables enfoques que la sociología tradicional no ha podido entender, pero sí la semiótica moderna. Producto de ello, se habla de multiculturalismo, de pluriculturalidad o de interculturalidad, de industrias culturales (ahora cultura naranja), de diversidad cultural, de cultura y desarrollo, de ciudadanía cultural, de patrimonio cultural y desarrollo, de economía y cultura, de comunicación y cultura, de género y cultura, de cultura y medio ambiente, entre otros.

A sabiendas de sus diferentes conceptualizaciones, el término cultura ha ido ampliándose hacia otros campos, pero con una especificidad asombrosa: cultura de paz, de la guerra, de la pobreza, etcétera.

Con este recorrido descriptivo y explicativo, ya tenemos una noción más amplia y precisa de la cultura y su evolución, aunque nunca podemos agotarlo porque la cultura siempre está construyéndose y renovándose. Por eso, es un tema inagotable desde la investigación cultural; incluso, gurús como Néstor García Canclini, Martín Barbero, Armando Silva, Umberto Eco, entre otros, ya están elaborando nuevos enfoques y paradigmas epistemológicos.

Bibliografía

- Alfonso Siliceo, D. C. (1999).Geertez, C.A. Intrepretacao das culturas. .México.

- Ander-Egg, E. (1983).Metodología y práctica de la animación sociocultural.Editorial CCS.

- Candelier, B. R. (1997).El sentido de la cultura.Comisión Permanente de la Feria del Libro de Santo Domingo.

- Collado, M. (2002).Ideario de Pedro Henríquez Ureña.Ediciones Ferilibro.

- Cuéllar, J. P. (1997).Nuestra diversidad cultural. Informa de la Comisión de Cultura y Desarrollo. Ediciones UNESCO.

[1]* Pertenece al texto citado. Geertez, C. A. Interpretacao das Culturas, Edit. Zahar, Río Janeiro, 1973, pág. 103.Citado sustraído del libro Liderazgo, Valores y Cultura Organizacional, pág. 43. De la autoría de Alfonso Siliceo, David Casares y José Luis González, 1999.

[2] (*) Pertenece al texto citado. «Respecto de la llamada concepción antropológica de cultura, quisiera destacar un hecho que, de algún modo, puede parecer contradictorio. El término «cultura», con este alcance, comenzó a utilizarse inicialmente en la antropología sociocultural anglosajona: pasó luego a la sociología dentro de ese mismo ámbito geográfico, aunque a los pocos años tuvo una aceptación mucho más universal. Ya sea en una u otra disciplina (antropología o sociología), el concepto se utilizó, casi sin excepción, dentro de un marco teórico referencial funcionalista. Ahora bien, esta concepción científica es modernizante, pero conservadora: cuando plantea los cambios, estos siempre son concebidos como cambios intrasistémicos».

Compartir esta nota