Las imágenes del Santo Domingo Colonial y post-colonial conversan la marca del objeto evocado desde un imaginario pictórico de registros muchas veces encontrados en la signografía musical de intérpretes barrocos que tanto en la danza como en el esoterismo de la arquitectura poética motiva el signo y corrompe la visión materializada en tierra, cobre, oro, azufre, cartón y tinta, para de esa suerte producir una gesticulación etnohistórica propia de la vivencia tropical y los entornos derruidos por los embates del tiempo mítico. El espectro significante de este cuerpo suele presentarse en estas muestras a primera vista desvencijadas por las miradas y los orbes estridentes del imaginario cultural barroco y neobarroco (Ver, Severo Sardury: Barroco en Eds. Archivos UNESCO, 1999, pp. 1197-1261).

Alcázar de Don Diego Colón

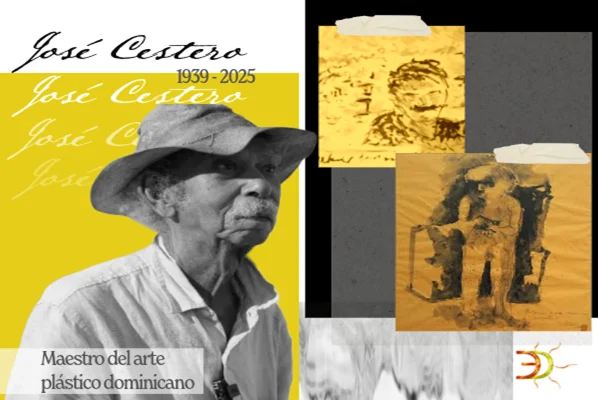

Así pues, en la muestra Imágenes del Santo Domingo Colonial, serie V Centenario, realizado en Galería de la Capilla, José Cestero crea la mirada sígnica del dibujo como expresión de un recuerdo. Evocación que se hace angular en el espectro del trópico y en la poesía inherente a los objetos. El pentagrama es la estructura que pronuncia las formas:

- Vista parcial del Barrio San Antón,

- Vista parcial del Convento de los Dominicos y la Plaza Duarte.

- Vista parcial del Alcázar de Don Diego Colón.

- Vista parcial de la Atarazana.

- Vista parcial del Patio de Bastidas

- El Parque Colón y vista parcial de la Catedral Primada de América.

- La cuesta del Vidrio.

- Plaza del Reloj del Sol-capilla.

Estas “vistas” y formas constituyen una poética del detalle y la mirada, una Ontogenia pictórica donde mediante la evocación, la ensoñación visual y el cosmos antillano se estructuran como sentencia y contacto del ver en perspectiva. El pandemonismo creado por el personaje que ordena estos lugares y que se entrega a ellos por una necesidad es la marca, la apariencia necesaria para que los bloques de imágenes y objetos se desprendan del pentagrama y de esta manera construir el espacio de la progenitura mítico-ceremonial. Puede este movimiento desde el estremecimiento figural orientar renacen las líneas e invenciones de una criptografía y una signografía pictórico-maravillosa propia de hierofantes y chamanes que pretenden incubar sueños y espíritus para destruir el mal a través de trampas y maleficios.

Pero esta literalidad, esta invención que engendra palabras no dichas, intenciones de lenguajes y telos se encuentra con el intertexto barroco y borroso de un “Concierto Barroco” asumido por el tiempo de la antillanía como impulso del carnaval, el acertijo, los colores y las llamas musicales de un cuadro carpentierano cuyas inflexiones se producen en el ritmo verbal y los tonos e intensidades registrados en el proceso mismo de invocación iconografía.

Como fase de una ficción pictórico-literaria la memoria crítica dominicana recuerda la exposición Cristo viene, pero sin H, realizada en el Centro lde Arte Sebelén, el 8 de abril de 1987. Dicha muestra es un espacio de multiplicidades tonales, cromáticas, composicionales y temporales donde pintura y literatura expresan desde la imagen totalizadora la historialidad de la crisis y una materia visual con definidas posicionalidades en el espacio cultural dominicano. La fascinación de la imagen literal genera en su hondura significante un descubrimiento de la textura imaginaria: la ficción fantasmática.

A través de un expresividad en el dibujo y la plasmación del color en la tela y partiendo de la geometría poética ontológicamente definida por sus bordes semánticos de superficie, Cestero atraviesa vertical y horizontalmente una temática del signo muchas veces diseminada en el cuerpo visual de la cultura occidental y caribeña tal y como puede observarse en las realizaciones del Cristo viene… pero sin H:

- Humano demasiado Humano

- Balerina cubana – Alicia Alonso

- Retrato conceptual de Iván Tovar

- García Lorca in memoriam

- Jorge Luis Borges in memoriam

- Pablo Picasso jugando con el animal más sufrido

- Homenaje a Vincent Van Gogh y a Paul Gauguin

- Retrato conceptual del poeta Manuel del Cabral

Esta muestra de retratos y etopeyas representa en el desarrollo de la pintura de Cestero la unidad pintura-dibujo en tanto que expresión de una huella histórico-artística y literaria en la motivación poética de sus elecciones culturales. Constantemente instruido por la literatura y la historia del arte, Cestero aspira a mantener el Speculum mundi queriendo inventar el nous-theios como finalidad totalizadora del arte.

En la muestra citada compuesta principalmente por retratos conceptuales Cestero pretende sustancializar la imagen desde la unidad de los estilemas y el trazo seguro. Los títulos de las piezas no son arbitrarios, sino más bien, responden a un trazado artístico motivador de la ficción pictórica:

Retrato conceptual del poeta Moreno Jimenes; Retrato conceptual del Cardenal “Niño de Guevara”, según el Greco; In memoriam a Pablo Picasso y a todas las guerras que ha tenido la humanidad; Retrato conceptual del músico Igor Stranvinsky; Homenaje a Hannah y sus hermanas, según Woody Allen, recomponen la diversidad en la diferencia integrando los focos y articuladores primarios de un arte y una literatura cuya influencia ha sido advertida en su creación pictórica. Kafka, Balzac, Nietzsche y Carpentier leídos visualmente por Cestero. Los mismos instituyen el cosmos pictorial, el encuentro fantasmático en la estructura profunda del lenguaje artístico propuesto por este artista dominicano.

Justificado en su búsqueda trágica, en trayecto, vida y obra unifican en José Cestero el cosmos interior en síntesis demónica donde barro y llama; cuerpo y mancha, materia y color, música y objeto, línea y figura, producen una polifonía visual desde la función de los signos en el espacio de su obra y la cultura caribeña.

La partitura semiovisual y semiomusical construye a través de personajes y objetos, una sinfonía de elementos marcados por las aves esotéricas de una expresión particular de la cultura:

“De plata los delgados cuchillos, los finos … de la plata los platos donde un árbol de plata-labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados; de plata los platos fruteros, de tres bandejas redondas coronadas por una granada de plata… y todo esto se iba llenando quedamente, acompasadamente cuidando de que la plata no tapara con la plata hacia las sordas penumbras de caja de madera, de huacales en espera, de cofres con fuertes cerrojos, bajo la vigilancia del amo que… solo hacía sonar la plata, de cuando en cuando, al orinar magistralmente, con chorro certero abundoso y percutiente, en una bacinilla de plata cuyo fondo se orinaba de un malicioso ojo de plata, pronto cegado por una espuma que de tanto reflejar la plata acababa por parecer plateada…” (A. Carpentier, Concierto, p.9).

En efecto, si el orbe distante cesteriano es una cualidad que se convierte en ceremonia de la memoria, no es menos cierto que esa misma ceremonia engendra sus fórmulas y objetos en un contrapunto donde el fondo musical barroco alcanza su intensidad más honda en la escena de la historia epocal, deshilachada y a veces pulverizada por el sí mágico del pintor. Los detalles de este cuadro asordinado y a ritmo de trompeta y contrabajo articulan una arquitectura de ritmos no obstruyentes, pero donde los cuerpos se interpretan en el flujo de las respiraciones y en la dinámica propia de aquel teatro, mediante el cual títeres y actores succionan la huella, los humores, las sangres encontradas en el choque racial y mítico, diferenciador en cualquier caso de objetos y funciones picturales y maravillosas.

La descripción y la visión cesteriana diseminan todo un conjunto de formas nombradas y vislumbradas por los señaladores temporales o espaciales en la escenografía y la criptogrfía del cuadro. La luz manchada, natural y exterior no falsifica los acontencimientos del relato urbano, político y pictórico asaltando así un mundo de la memoria, a través del cual el pintor se nutre y se descubre en la ficción bajo el fulminante deseo de descubrir la significancia, la esencialidad del mito y la leyenda trágica de “la invención de América”.

Una historia urbana y natural de la isla en pinceladas bizarras, pero impulsadas por la intensidad metafórica nos remite al ontos abismal de la cultura autóctona y a su evolución desde los signos que propician y remiten a la alteridad histórica y sus topos insular.

La estructuración neobarroca del orbe distante no pretende ser negación, sino presencia escindida, descentralizada en el epos caribeño que propicia las visiones muchas veces enigmáticas, convulsivas y desprendidas de un centro que perfila sus bordes semánticos picturales aun en los homenajes (véase, Los esposos Arnolfini de Van Eyck, en el Centro de Arte Sebelén) y en las vistas parciales del Santo Domingo de ayer, donde el pintor se propone documentar visualmente un recuerdo mediante una iconografía instruida mediante la propuesta histórica realizada por el despertar de los personajes, lugares y ambientes de un Santo Domingo advertido y pronunciado en la evocación poética y estética del pintor.

En definitiva, la pintura de José Cestero es la matriz especular dadora de magia y leyendas que se tejen en la visión solitaria y sepulcral en contraste con la visión rítmica de los signos musicales e iconemas estilizados, para de esta suerte impulsar la otredad, mirada que en su montaje recrea y transforma algunas imágenes convertidas en topoi y teloi de una nueva historia de los signos en el espacio caribeño y en la escena abierta de la diferencia cultural.

Compartir esta nota