Hostos denota una cierta aversión a los aportes de los negros a los ritmos musicales dominicanos, como ocurrió con el fandango, cuando dice “se han mezclado del modo más extravagante el antiguo baile español que le da el nombre, y el tamborileo de los negros africanos”, lo que es algo propio del sincretismo musical de la cultura dominicana y caribeña. Para luego catalogar al acordeón como “un instrumento de la civilización” y al tambor como “un instrumento del salvajismo”. Pero lo que más le disgusta es que sea el tambor que marque el ritmo en este tipo de baile, mientras que “el acordeón secunda al tambor”.

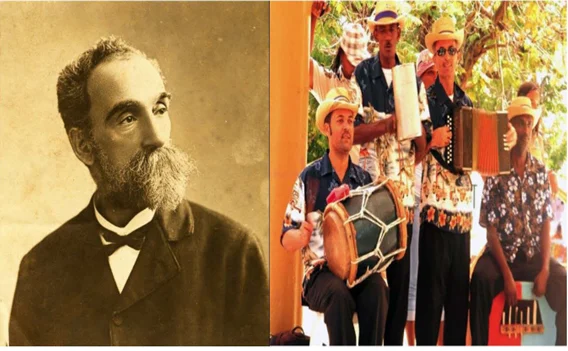

Ahora procederemos a analizar la perspectiva que tenía Eugenio María de Hostos en torno a las costumbres, tradiciones, composición étnica, ritmos musicales y formas de diversión que predominaban en la sociedad dominicana de finales del siglo XIX.

-

La cotidianidad cultural del pueblo dominicano en la mirada de Hostos

En su reflexión sobre las costumbres cotidianas del pueblo dominicano, en la postrimería del siglo XIX, Hostos destaca que hasta la llegada de los emigrados cubanos a Puerto Plata no era costumbre que las personas saliera a los paseos públicos, como eran los parques y otros espacios de relación social, para ofrecerse a sí mismas y a los forasteros. Esta nueva costumbre se generalizó posteriormente y contribuyó a que las tardes en las villas y ciudades ofrecieran el encanto de las tertulias al aire libre, entre los mercaderes, boticarios e industriales con sus clientes y contertulios en las calzadas de sus casas, lo que animaba las calles, a lo que se agregaba la vuelta de los trabajadores a sus hogares. En tanto que en las noches, principalmente las de luna llena, las calzadas y balcones se convertían en antesalas, donde las familias recibían las visitas, o donde se convertían en visitantes obligados los amigos que pasaban o los conocidos, a quienes siempre se les preguntaba por las novedades de la política o de la crónica cotidiana.

Hostos refiere que aunque los dominicanos no acostumbraban a hacer siestas en las horas del mediodía –una información que contradice lo planteado por algunos intelectuales del llamado pesimismo dominicano–, eran regularmente pasivas, silenciosas y solemnes, contrario a lo que hacen algunas poblaciones mediterráneas de América Latina. Esto significaba que eran horas de recogimiento, donde el tráfago y el tráfico se suspendía o disminuía a su mínima expresión en campos y ciudades, de los cuales Hostos decía: los campos parecían “paraísos abandonados” y las ciudades “desiertos”.[1]

[1] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 254.

Igualmente Hostos sostiene que la única diversión que existía en las ciudades dominicanas de entonces eran las fiestas de iglesias, siendo Santo Domingo el lugar en donde más proliferaban los templos religiosos católicos, seguida de Santiago, donde había dos y en los demás valles y ciudades apenas existía uno, mientras que en Puerto Plata, Samaná y la capital de la república, también había un templo protestante. En ese sentido expresa que “los domingos y los días de fiesta, que eran los días de distracciones religiosas, eran esperados como esperanza, desahogo y rompimiento de uniformidad, por los días restantes, tranquilos, iguales, regulares, pero fastidiosos, monótonos e invariables”.[1]

El prócer domínico-puertorriqueño refiere que aunque no era frecuente, algunas veces llegaban al país, procedente de Cuba o de Puerto Rico, algunas compañías de comedia, drama o zarzuela, en las ciudades litorales como Santo Domingo, Puerto Plata, Monte Cristi y más a lo interno, como era el caso de Santiago de los Caballeros, lo que permitía que personas de los sectores privilegiados asistieran a este tipo de función. En tanto que, en múltiples ocasiones, se improvisaban teatros en algunos almacenes desalquilados o en algunos templos desiertos, convirtiéndolos en templos de las musas, lo que era aprovechado por el dominicano, como una excusa para reunirse y disfrutar de un sano esparcimiento.

[1] Ibidem, p. 253.

Ahora bien, dos tipos de diversiones populares, que denomina “por excelencia nacionales”, eran el “Fandango”, del que se derivó el “Perico ripiao” o “Merengue típico” y “las galleras”, a las cuales Eugenio María de Hostos criticó muy acremente.

La descripción que Hostos hace del “Fandango” es la siguiente:

El fandango es un baile en el que se han mezclado del modo más extravagante el antiguo baile español que le da el nombre, y el tamborileo de los negros africanos, que en otras Antillas llaman el baile de bomba. Los instrumentos musicales son también el concierto y maridaje de un instrumento de la civilización, el acordeón, y de un instrumento del salvajismo, la bomba o tambor de un solo parche (atabal). Este instrumento, que representa el principal papel es un barril, cubierto en una de sus bocas por una panza curtida de ternero. El que lo maneja tiende horizontalmente el barril, se sienta a horcajadas sobre él, en dirección al parche, y con ambas manos sobre éste, produciendo un ruido, no sin armonía cuando lo oye a distancia el que de noche camina por los bosques. El acordeón secunda al tambor, y completa el concierto la voz del tamborero, coreada en ciertos pasajes por el unísono de los concurrentes, e interrumpido con frecuencia por gritos, aclamaciones y verdaderos alaridos, que conmueven la soledad de los bosques y los suburbios de las poblaciones, porque es seguro que, en la noche del sábado, se baila fandango en todas partes.[1]

[1] Ibidem, pp. 255-256.

Hostos denota una cierta aversión a los aportes de los negros a los ritmos musicales dominicanos, como ocurrió con el fandango, cuando dice que “se han mezclado del modo más extravagante el antiguo baile español que le da el nombre, y el tamborileo de los negros africanos”, lo que es algo propio del sincretismo musical de la cultura dominicana y caribeña. Para luego catalogar al acordeón como “un instrumento de la civilización” y al tambor como “un instrumento del salvajismo”. Pero lo que más le disgusta es que sea el tambor que marque el ritmo en este tipo de baile, mientras que “el acordeón secunda al tambor”.[1]

Sobre este particular, el escritor Darío Tejeda refiere que el merengue en su fase inicial, al igual que toda la música popular dominicana, tuvo como rasgo característico “el anonimato original”, lo que no le eximió de “las maldiciones de la aristocracia”, para luego convertirse en la expresión más clara de la identidad nacional del pueblo dominicano. En ese sentido expresa:

No ha de extrañar, que a la primera mención del merengue, presumimos que antecedida de un cierto auge, le siguiera una expresión de fobia, tomando en cuenta que por la forma de bailarlo se le consideró una danza vulgar. Por otra parte, en la medida en que se hacían predominantes los bailes de parejas, el merengue conquistaba nuevos espacios. Aunque la antipatía hacia el ritmo tiene reminiscencias todavía en las postrimerías del siglo XX, lo cierto es que las primeras voces en su defensa empezaron a aparecer desde los años setenta del siglo XIX. En este punto hay que referirse necesariamente a las repercusiones del acordeón al ser incorporado al merengue tras la Restauración de la República. Fue importante no sólo haber implicado una ruptura que aceleró el ritmo, sino además, el hecho de que se diversificó su sonido con nuevas vibraciones, con lo cual el merengue incrementó su capacidad de difusión y la posibilidad de ser asimilado por sectores distintos a los que le dieron origen, independientemente de que, como instrumento, el acordeón tenga patente europea, de Alemania, elemento que reforzó su carácter híbrido, al agregar a su instrumentación un órgano de cultura distinta a la que hasta entonces le habían aportado a su conformación. Lo que todo esto tuvo por consecuencia fue que un ritmo inicialmente repudiado, se convirtió crecientemente en un recurso eficaz para la expresión de la identidad nacional, al ser interiorizado por los grupos étnicos y sociales mayoritarios que históricamente conformaron la sociedad dominicana. Recordemos que se trata de un ritmo que acompañó la fundación de la nación, a raíz de la declaración de la independencia nacional. Un ritmo que, también, fue uno de los que amenizó los diversos momentos de la guerra restauradora.[2]

Como puede verse, el merengue fue un elemento fundamental en la definición de la identidad nacional del pueblo dominicano. El mismo se conforma en un largo proceso en que se vinculan las luchas sociales y revolucionarias sostenidas por los negros y mulatos por lograr su predominio social en lo cuantitativo en correspondencia con su preeminencia cultural en todo el territorio de la República Dominicana.

Esto lo reafirma el investigador y músico finlandés Paul Austerlitz cuando sostiene:

Para la mayoría de los dominicanos, discutir el origen del merengue es discutir la identidad nacional y racial dominicana. Los pensadores eurocéntricos subrayan los elementos europeos del merengue, los estudiosos afrocéntricos subrayan los elementos africanos, y los que celebran la amalgama racial apuntan su naturaleza sincrética. Aún más, en desacuerdo sobre la naturaleza de la dominicanidad, todos coinciden en un punto: el merengue expresa la identidad dominicana.[3]

La otra diversión popular que Hostos destaca y critica despiadadamente son las galleras, de las que dice lo siguiente:

La gallera es lo que aquí le llamamos cancha de gallos; pero aquí, y creo que en toda la América de origen español, es una simple diversión, al paso que en la República Dominicana, lo mismo que en Puerto Rico y Cuba, es una pasión nacional. Es la pasión del juego con todos sus neurotismos, con todos sus extravíos, con todos sus furores. En la República Dominicana es diversión de los domingos. Una sola vez he asistido a ella, en un campo, cuyos encantos me hizo odiosos: tan viva y tan enérgica fue la repulsión que me causó el ver convertido un noble, valeroso y arrogante animalito en bárbaro pretexto de la codicia y la furia de los hombres.[4]

[1] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, pp. 255-256.

[2] Tejeda, Darío. La Pasión danzaria. Santo Domingo: Amigo del Hogar, 2002, pp. 58-59.

[3] Austerlitz, Paul. Merengue: música e identidad dominicana. Santo Domingo; Editora Nacional del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, 2007, pp. 40-41.

[4] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 256.

En cuanto a las galleras, que detesta por su carácter sanguinario y sádico, en ningún momento Hostos indica su procedencia, las cuales se practicaban en la India desde hace alrededor de 3,500 años, en la china desde hace 2,500 años, en la antigua Roma y fueron traídas al continente americano por los conquistadores españoles, que tienen gran semejanza con la corrida de toros que se celebran desde hace varias centurias en la península Ibérica. En ambas prácticas se evidencia el más cruel salvajismo, las cuales proceden de Asia y el continente europeo, las denominadas cunas de la civilización humana, no del África, a quien Hostos relaciona con el salvajismo.

Sobre estas dos formas de diversión por excelencia del pueblo dominicano en el siglo XIX y principios del siglo XX, el fandango y las galleras, Hostos afirma: “Así como ese baile singular es una diversión que degenera en vicio, así la gallera es un vicio que degenera en diversión… La pelea de los gallos y los fandangos son las únicas distracciones sociales del trabajador de campos y de ciudades, son dos sostenedores de barbarie. Mientras subsistan las galleras no se deberá considerar como dado el primer paso de aquel pueblo hacia la civilización. A las galleras van sin recatarse, junto con los más humildes y más bajos, los más soberbios y más altos; pero, a los fandangos y ciertos, allí y en Puerto Rico, llamados bailes de empresas, mala empresa y bailes malos, no va ´la gente decente´”.[1]

Está claro que Hostos deploraba tanto el fandango como las galleras, a las que considera propias del estadio de la humanidad que el antropólogo norteamericano Lewis Morgan denominó como del “salvajismo”. Por esta razón el gran pedagogo entendía que hasta que no se superaran esas dos formas de diversión popular, la sociedad dominicana no podría dar un paso firme hacia lo que él denominaba “la civilización”. Conforme la República Dominicana se ha ido desarrollando, las galleras han ido cediendo el paso a otras formas de diversión menos sangrientas y más integradoras, como las carreras de caballos, el béisbol, el baloncesto, el futbol, el atletismo, el ciclismo y los juegos propios de la era digital.

-

La cultura en la sociedad dominicana de hoy

Ahora bien, lo que antes se llamaba fandango ha ido evolucionando hacia nuevos ritmos musicales, pasando a convertirse en el merengue, el principal ritmo dominicano tanto nacional como internacionalmente, que han puesto muy en alto la bandera tricolor dominicana. Entre las figuras destacadas durante la evolución de este ritmo están: Alberto Beltrán, Joseíto Mateo, Pipí Franco, Francis Santana, Vinicio Franco, Johnny Ventura y los Caballos, Félix Rosario y sus Magos del Ritmo, Wilfrido Vargas y sus Beduinos, Chery Jiménez y la Brigada, Fernandito Villalona y los Hijos del Rey, Sergio Vargas y Orquesta, Alex Bueno y Orquesta, Mily Quezada y sus Vecinos, Juan Luis Guerra y 4:40, Sergio Hernández y Orquesta, Cuco Valoy y su Tribu, Ramón Orlando y la Orquesta Internacional, Carlos Manuel (El Zafiro) y su Orquesta, Aníbal Bravo y su Orquesta, Henry García, Pochy Familia y la Coco Band, Kinito Méndez y la Rokabanda, Rikarena, Los Kenton, Jossie Esteban y la Patrulla 15, El Conjunto Quisqueya, Héctor Acosta (El Torito) y Los Toros Band, Los Paymasí, La Artillería, Ricardo José y sus Gigantes, Henry Hierro y la Gran Manzana, Cherito y The New York Band, entre otras. El merengue fue adoptado el 30 de noviembre del año 2016 como Patrimonio de la Cultura Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

[1] Ibidem.

Posteriormente, el fandango continuó evolucionando cuando volvió a reintroducirse la guitarra y se adicionó el bongó, junto a otros modernos instrumentos musicales, dando origen a lo que en un tiempo se llamó “música de amargue” o “bachata de amargue”, la cual se tocaba principalmente en las velloneras de los cabarets de los barrios marginados y de los campos.

Los primeros exponentes de esta música bailable que grabaron discos, fueron: José Manuel Calderón, Luis Segura (El Añoñaíto), Rafael Encarnación, Rafael Alcántara (Raffo El Soñador), Tommy Figueroa, Edilio Paredes, Mélida Rodríguez (La Sufrida), Leonardo Paniagua, Ramón Torres, Marino Pérez, Robin Cariño, Aridia Ventura y Blas Durán, entre otros, a través del sello Zuni del empresario artístico Radhamés Aracena, dueño de la emisora HIAW, conocida popularmente como Radio Guarachita, a través de la cual las personas de los lugares más lejanos del país enviaban mensajes para avisarle a sus familiares la fecha en iban para Santo Domingo y para que pasaran a recogerlos si estaban perdidos o extraviados en la ciudad.

Hoy por hoy recibe simplemente el nombre de bachata, uno de los ritmos musicales que, con nuevas letras y nuevas tonalidades, identifica a la República Dominicana en el mundo, de la mano de artistas como Sonia Silvestre, Luis Díaz, Víctor Víctor, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Royce, Anthony Santos (El Mayimbe de la bachata), Luis Vargas, Teodoro Reyes, Raulín Rodríguez, Frank Reyes, Joe Veras, Yoskar Sarante, Elvis Martínez (El Camarón), Héctor Acosta (El Torito), Zacarías Ferreira, Luis Miguel del Amargue, El Chaval, Monchy y Alexandra, entre otros. El 11 de diciembre del recién concluido año 2019 la Bachata fue declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Cultura Inmaterial de la Humanidad.

Esto significa que los dos ritmos derivados del Fandango, el Merengue y la Bachata, todos denigrados y vilipendiados por los sectores intelectuales, de clase media y clase alta, han alcanzado en la actualidad dimensiones nacional e internacional, al ser reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, con una diferencia de apenas tres años: el merengue en el 2016 y la bachata en el 2019.

Otro aspecto no menos importante es el relativo a la conformación étnica del pueblo dominicano que, de acuerdo a lo postulado por la antropología socio-cultural actual, es esencialmente mulata, como resultado de la unión de españoles y africanos. Sobre este particular Hostos llegó a afirmar que el pueblo dominicano “es un pueblo sin tipo étnico definido y sin tipo de civilización determinada, que trata de romper, y está rompiendo, el molde de las organizaciones inferiores para mudarse a modelos superiores”, para luego agregar: “Todas las variedades del cruzamiento entre el etíope y el caucásico, junta a los representantes más bellos de la familia caucásica y a los más feos de la familia etiópica”.[1]

Estas ideas revelan una escasa comprensión de la verdadera identidad étnica y cultural del pueblo dominicano, resultante de una mezcla de los elementos culturales más pronunciados de los troncos raciales más importantes que incidieron en la conformación del ser dominicano. Al mismo tiempo se evidencian ciertos prejuicios raciales y biologicistas cuando trata al negro de origen africano de etíope y al blanco con la denominación de caucásico, sin que en los hechos esas denominaciones se correspondan con la verdadera procedencia o génesis de ambas razas.

Lo expresado hasta aquí en modo alguno pretende desmeritar los grandes aportes hechos por el maestro Eugenio María de Hostos a la comprensión de la sociedad dominicana del siglo XIX. Lo que se ha intentado en estas páginas es hacer un examen objetivo de la visión de este gran pensador antillanista y latinoamericano sobre la República Dominicana decimonónica, tanto en sus puntos luminosos como en sus puntos oscuros, partiendo de la máxima del gran pensador dominicano e hispanoamericano Pedro Henríquez Ureña, cuando expresaba: “Que el respeto a las figuras venerables no corte las alas al libre examen: la crítica es, en esencia, homenaje, y el mejor; pues, como decía Hegel, sólo un gran hombre nos condena a la tarea de explicarlo”.[2]

Con estas observaciones críticas lo que hemos querido hacer es dar, justamente, una visión de totalidad sobre la concepción que elaboró el gran pensador Eugenio María Hostos con relación a la historia como ciencia y a la sociedad dominicana del siglo XIX, colectivo humano que lo acogió como uno de sus hijos más distinguido y excelso.

Conclusiones

A partir de 1880 en la sociedad dominicana se produce una revolución integral de la vida intelectual, bajo la dirección del eminente educador Eugenio María de Hostos, la cual se puso de manifiesto no sólo en el campo pedagógico, sino también en el ámbito de la conciencia, en los métodos de enseñanza y aprendizaje, en lo ético-moral y en la esfera de lo reflexivo-racional, sin renunciar a la parte relativa a los sentimientos y a las emociones.

Hostos tenía un enfoque amplio de la historia, ya que la concebía como la ciencia orientada a realizar un análisis de totalidad de la sociedad en su proceso de desarrollo, en que destacaba los esfuerzos desplegados por la población para lograr su la reproducción material, vivir de forma digna, honrada y decorosa, adquirir un elevado nivel de sensibilidad social y estética, así como lograr un grado importante de perfeccionamiento intelectual. Su postura ante el proceso de construcción y reconstrucción del proceso histórico de las sociedades humanas es clave para comprender su amplia concepción filosófica, así como su muy bien razonada e intransigente postura anticolonialista, anti neocolonialista, antiimperialista y de defensa de la democracia participativa.

A su noción de la historia solo se le puede objetar su perspectiva organicista y, por tanto, biologicista, tomada de la filosofía positivista que sustentaba el pensador inglés Herbert Spencer. Este intelectual imaginaba la sociedad como un organismo vivo que actúa de forma armónica y unitaria, lo cual la realidad desmiente, por cuanto es un todo complejo que lleva en su interior una multiplicidad de contradicciones económicas, sociales, culturales, morales y mentales, donde los seres humanos, cuando interactúan, son quienes hacen posible los cambios y las transformaciones que hacen posible su desarrollo.

Hostos sobreestima la acción conquistadora, colonizadora, de escamoteo y de extinción contra los pobladores originarios de la isla de Santo Domingo y de América a finales del siglo XV y principios del siglo XVI llevada a cabo por Cristóbal Colón y sus acompañantes. Traza una breve relación histórica de quienes sustituyeron al Almirante y Virrey de los Mares y Océanos hasta la división de la isla en dos colonias, una española y otra francesa. De igual modo, reseña la lucha de los negros esclavos contra sus amos en Haití y la lucha de los dominicanos contra los franceses que ocuparon toda la isla en virtud del Tratado de Basilea del 22 de julio de 1795, para luego retornar al dominio colonial español de la mano del hatero Juan Sánchez Ramírez.

En su apreciación sobre la Independencia Efímera de José Núñez de Cáceres, Hostos evidencia un conocimiento superficial en torno a las verdaderas causas que motivaron el fracaso de este primer proyecto independentista. Entre ellas está la relacionada con el incumplimiento de la promesa de abolir la esclavitud que le había hecho Núñez de Cáceres al coronel Pablo Alí, jefe del ejército de los mulatos y negros libertos, también conocido como Batallón de los Pardos Libres. Esto que impidió se creara un ejército que estuviera en capacidad de resistir la futura incursión de las tropas haitianas. Además, parece que Hostos desconocía que Bolívar había recibido entrenamiento y apoyo militar del presidente haitiano Alexander Petión para la causa independentista sudamericana. Para ese entonces el general Jean Pierre Boyer, futuro presidente expansionista haitiano, era Secretario y Jefe de la Guardia Presidencial del gobernante Petión.

En torno a la dominación haitiana del territorio dominicano ocurrida entre 1822 y 1844, y el proyecto independentista encabezado por los trinitarios a partir del 1838, Hostos evidencia una identificación absoluta con la causa del pueblo dominicano, lo que se estima como sumamente positivo. Pero al mismo tiempo evidencia una cierta animadversión hacia el vecino pueblo haitiano cuando dice que Duarte, Sánchez y Mella arrebataron la parte oriental de Santo Domingo de las garras, con las que, desde su punto de vista, habían “desgarrado, desangrado y desorganizado” al pueblo dominicano.

Entre los aspectos positivos que destaca Hostos de la dominación haitiana en el territorio dominicano están la abolición de la esclavitud, la eliminación de los privilegios entre las diferentes clases sociales y razas, la democratización de la vida política, así como la participación social y política en condiciones de igualdad de negros, blancos y mulatos en el ejercicio del gobierno. Sin embargo, Hostos utiliza términos peyorativos cuando habla del pueblo haitiano y de su relación con el pueblo dominicano, cuando lo denomina “oleada africana”. De igual modo, le atribuye que “mantuvo de tal modo en suspensión los elementos caucásicos que pudieron resistirla”, “predominio de los bárbaros” y que afectó “la constitución de la familia y la sociedad, el progreso de las ideas y el curso de la civilización”. En estas opiniones Hostos manifiesta claramente sus prejuicios raciales, sus ideas biologicistas y un menosprecio explícito a los aportes que hacen los negros al desarrollo del pensamiento y de la civilización, de los cuales, a su entender, sólo son depositarios los blancos.

En otro orden, Hostos hace una crítica frontal al general Pedro Santana por llevar a cabo el hecho antipatriótico de la anexión de la República Dominicana hacia España, quien había jugado un rol importante en el período posterior a la proclamación de la Independencia Nacional. También destaca que en la guerra de la Restauración todos los actores no se integraron con el único propósito de lograr la Restauración de una República Dominicana totalmente independiente, sino que fue más bien una alianza táctica de los patriotas nacionalistas, de los sectores baecistas que no disfrutaban de los privilegios de que gozaba su líder Buenaventura Báez como Mariscal de Campo y de algunos líderes militares santanistas que habían sido golpeados por la dominación española en el país, cuando no se les otorgó igualdad de condiciones con los militares ibéricos y porque se les relegó a la peyorativa posición de “reservas”, con bajos salarios y totalmente menospreciados por su condición de mulatos y negros.

Hostos describe de forma magistral el proceso migratorio que condujo a que la sociedad dominicana lograra sobreponerse a las condiciones materiales y espirituales heredadas de la dominación colonial española, de la guerra de la Restauración que por espacio de varios años desangró al país y de los gobiernos entreguistas y demagógicos que azotaron a la República Dominicana en el período post-restaurador, hasta desembocar en la dictadura del general Ulises Heureaux (Lilís).

Hostos resalta la época de progreso que vivió la República Dominicana en el orden material y cultural en las últimas décadas del siglo XIX, al establecerse en el país grandes fincas de caña para la producción de azúcar, grandes cacaotales y el aprovechamiento de algunos productos agrícolas como el tabaco y el banano, como materias primas para la confección de productos fabriles o como nuevos artículos para la exportación. En tanto que en el ámbito de la cultura intelectual destaca que se aplicó a la educación de la mujer la misma reforma que había fecundado el entendimiento de la juventud masculina, y dos establecimientos de educación femenina dieron al progreso el empuje que le faltaba. Este vivo sentimiento del deber de la civilización no se centralizaba en Santo Domingo, sino que se manifestaba en casi todas las capitales de las provincias y contaba con el apoyo de las municipalidades.

En su reflexión sobre las costumbres cotidianas del pueblo dominicano, en la postrimería del siglo XIX, Hostos destaca que hasta la llegada de los inmigrantes cubanos a Puerto Plata no era costumbre que la gente saliera a los paseos públicos, como los parques y otros espacios de relación social, a ofrecerse a sí mismas y a los forasteros. Esta nueva costumbre se generalizó posteriormente y contribuyó a que las tardes en las villas y ciudades ofrecieran el encanto de las tertulias al aire libre, entre los mercaderes, boticarios e industriales con sus clientes y contertulios en las calzadas de sus casas, lo que animaba las calles, a lo que se agregaba la vuelta de los trabajadores a sus hogares. En tanto que en las noches, principalmente las de luna llena, las calzadas y balcones se convertían en antesalas, donde las familias recibían las visitas, o donde se convertían en visitantes obligados los amigos que pasaban o los conocidos, a quienes siempre se les preguntaba por las novedades de la política o de la crónica cotidiana.

Hostos sostiene que la única diversión que existía en las ciudades dominicanas de entonces eran las fiestas de iglesias, siendo Santo Domingo el lugar en donde más proliferaban los templos religiosos católicos, seguida de Santiago, donde había dos y en los demás valles y ciudades apenas existía uno, mientras que en Puerto Plata, Samaná y la capital de la república, también había un templo protestante. En ese sentido expresa que los domingos y los días de fiesta, que eran los días de distracciones religiosas, eran esperados como desahogo y rompimiento de uniformidad, frente a los días restantes, tranquilos, iguales, regulares, pero fastidiosos, monótonos e invariables.

También expresa que algunas veces llegaban al país, procedente de Cuba o de Puerto Rico, algunas compañías de comedia, drama o zarzuela, en las ciudades litorales como Santo Domingo, Puerto Plata, Monte Cristi y más a lo interno, como era el caso de Santiago de los Caballeros, lo que permitía que personas de los sectores privilegiados asistieran a este tipo de función. En tanto que, en múltiples ocasiones, se improvisaban teatros en algunos almacenes desalquilados o en algunos templos desiertos, convirtiéndolos en templos de las musas, lo que era aprovechado por el dominicano, como una excusa para reunirse y disfrutar de un sano esparcimiento.

Hostos refiere dos tipos de diversiones populares más generalizadas entre el pueblo dominicano, las que denominó “por excelencia nacionales”. Una era el “Fandango”, del que se derivaron posteriormente el “Perico ripiao” o “Merengue típico” y la “Bachata”. La otra era “las galleras”, a las cuales criticó muy acremente.

Hostos denota una considerable aversión a los aportes de la raza negra a los ritmos musicales dominicanos, como el “fandango”, cuando dice que “se han mezclado del modo más extravagante el antiguo baile español que le da el nombre, y el tamborileo de los negros africanos”, algo propio del sincretismo musical de la cultura dominicana y caribeña. Luego cataloga al acordeón como “un instrumento de la civilización” y al tambor o atabal como “un instrumento del salvajismo”. Pero lo que más le disgusta es que sea el tambor quien marque el ritmo en este tipo de baile, mientras que “el acordeón secunda al tambor”.

Lo que antes se llamaba “fandango” ha ido evolucionando hacia nuevos ritmos musicales, pasando a convertirse en el “merengue”, el principal ritmo dominicano tanto nacional como internacionalmente, que han colocado muy en alto la bandera tricolor dominicana. Posteriormente el “fandango” continuó evolucionando cuando volvió a reintroducirse la guitarra y se adicionó el bongó, junto a otros modernos instrumentos musicales, dando origen a lo que en un tiempo se llamó “música de amargue” o “bachata de amargue”, la cual se tocaba principalmente en las velloneras de los cabarets de los barrios marginados y de los campos. En la actualidad la bachata se ha convertido en un ritmo de relieve nacional e internacional, de la mano de destacados intérpretes dominicanos o de origen dominicano. Los dos ritmos derivados del Fandango, el Merengue y la Bachata, todos denigrados y vilipendiados en diferentes momentos por los sectores intelectuales, de clase media y clase alta, se han convertido en elementos claves de la identidad del pueblo dominicano, hasta alcanzar en la actualidad elevadas dimensiones nacionales e internacionales, al ser reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Cultura Inmaterial de la Humanidad, con una diferencia de apenas tres años: el merengue el 30 de noviembre de 2016 y la bachata el 11 de diciembre de 2019.

En cuanto a las galleras, que detesta por su carácter sanguinario y sádico, en ningún momento, Hostos indica su procedencia, las cuales se practicaban en la India desde hacía alrededor de 3,500 años, en la China desde hacía 2,500 años, y en la antigua Roma, y fueron traídas al continente americano por los conquistadores españoles. Las mismas tienen gran semejanza con la corrida de toros que se celebran desde hace varias centurias en la península Ibérica. En ambas prácticas se evidencia el más cruel salvajismo, las cuales proceden de Asia y el continente europeo, las denominadas cunas de la civilización humana, no del África, a quien Hostos relaciona con el salvajismo.

Hostos deploraba tanto al fandango como a las galleras, por considerar que ambas manifestaciones culturales eran propias del estadio de desarrollo de la humanidad que ha sido denominado como “salvajismo”. Por esta razón el gran pedagogo entendía que hasta tanto no se superaran esas dos formas de diversión popular, la sociedad dominicana no podría dar un paso firme hacia lo que él denominaba “la civilización”. Conforme la República Dominicana se ha ido desarrollando, las galleras han ido cediendo el paso a otras formas de diversión menos sangrientas, más horizontales e integradoras, como las redes sociales.

Otro aspecto no menos importante es el relativo a la conformación étnica del pueblo dominicano, que, de acuerdo a lo postulado por la antropología socio-cultural actual, es esencialmente mulata, como resultado de la unión o hibridación de diferentes grupos étnicos, especialmente de españoles y africanos. Sobre este aspecto Hostos llegó a afirmar que el pueblo dominicano “es un pueblo sin tipo étnico definido y sin tipo de civilización determinada”. Estas ideas revelan una escasa comprensión de la verdadera identidad étnica y cultural del pueblo dominicano, resultante de una mezcla de los elementos culturales más pronunciados de los troncos étnicos más destacados que incidieron en la conformación del ser dominicano. Asimismo, revelan prejuicios raciales y biologicistas muy graves cuando califica al negro de origen africano de etíope y al blanco europeo con el apelativo de caucásico, sin que en los hechos esas denominaciones estén en correspondencia con la verdadera procedencia de ambos grupos étnicos.

BIBLIOGRAFÍA

Austerlitz, Paul. Merengue: música e identidad dominicana. Santo Domingo: Editora Nacional del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, 2007.

González, Raymundo. Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1994), Tomos I y II. Santo Domingo: Academia Dominicana de la Historia/ Archivo General de la Nación, 2007.

Henríquez Ureña, Pedro. Obra Dominicana. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 1988.

Henríquez Ureña, Pedro. Cuestiones filosóficas. Ensayos de filosofía de Pedro Henríquez Ureña. Santo Domingo: Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2009.

Hoetink, Harry. El Pueblo Dominicano: 1850-1900. Apuntes para su sociología histórica. Santo Domingo: Ediciones Librería La Trinitaria, 1997.

Rodríguez Demorizi, Emilio. Hostos en Santo Domingo, Volumen I. Santo Domingo: Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2004.

Tejeda, Darío. La Pasión danzaria. Santo Domingo: Amigo del Hogar, 2002.

[1] Rodríguez Demorizi. Hostos en Santo Domingo, p. 263.

[2] Henríquez Ureña, Pedro. Cuestiones filosóficas. Santo Domingo: Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, 2009, p. 76.

Compartir esta nota