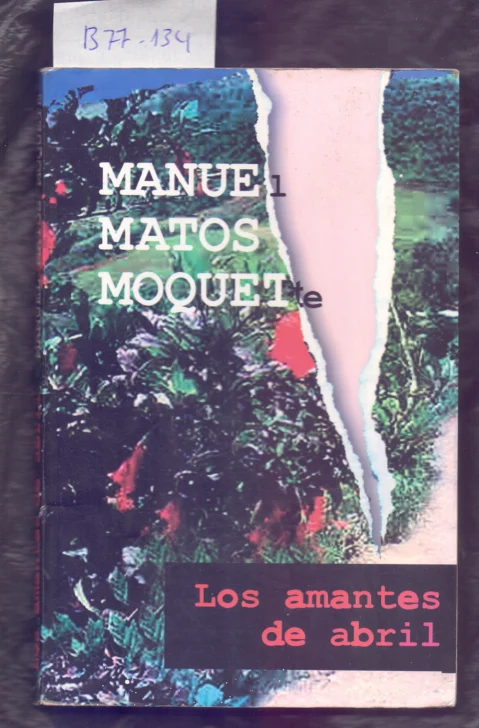

Victoria Mejía: ¿Cuál fue la motivación que lo impulsó a escribir su obra Los amantes de abril?

Manuel Matos Moquete: Para un escritor no hay una sola motivación. Son múltiples las que coinciden en esa obra y me impulsaron a escribirla. La primera es que soy un escritor que, en sus novelas, ensayos y en todos sus escritos, tiene como base su propia experiencia. Cuando leen mis obras se dan cuenta de que mi persona y mi subjetividad están muy inmersas en todo lo que escribo. Esto forma parte no solo de una técnica, sino de una visión de la escritura muy ligada al sujeto escritor.

En segundo lugar, mis obras están ligadas también a hechos históricos teñidos de fantasía, imaginación, recuerdos, ideales, sueños; pero, en definitiva, hechos históricos.

Pueden leer mis novelas Los amantes de abril, Los pobladores del exilio, Dile adiós a la época, Antimemorias, En el atascadero (que fue la primera, escrita en 1984). Todas están inspiradas en hechos históricos transformados por el autor en elementos ficticios, porque la idea es utilizar esos hechos y la experiencia personal para proyectarlos en términos literarios, sobre todo en términos humanos. Y los términos humanos siempre son motivadores para el sueño, la fantasía, la creación.

En tercer lugar, la Guerra de Abril ha inspirado a muchos escritores, poetas y narradores. Entre ellos, Marcio Veloz Maggiolo con su novela De abril en adelante, Efraín Castillo con Currículum, y Andrés L. Mateo con La otra Penélope. Esa también fue una motivación para inspirarme en hechos históricos, siguiendo las pautas de otros escritores.

Finalmente, dos razones más: el deber de mantener viva en la memoria colectiva acerca de ese hecho fundamental de nuestra historia, y, por último, la pérdida de dos hermanos que participaron y fallecieron en la Guerra de Abril: Rafael (Fellito) y Domingo (Ciro) Matos Moquete Por eso, la novela está dedicada a ellos.

VM: ¿Qué fenómenos fantásticos desarrolló en su novela Los amantes de abril?

MMM: Cuando me propuse escribir esa obra partía del hecho que cada año, al celebrarse el 24 de abril, aparece una serie de testimonios muy importantes: testimonios de protagonistas, combatientes constitucionalistas, personas que vivieron la revolución y que aún la recuerdan con nitidez.

Esas memorias, desde mi punto de vista, presentan un realismo que me parece sospechoso. Me daba cuenta de que hay mucha fabulación, mentiras, hipocresía. No todo ocurrió como se cuenta. Cada 24 de abril crece el mito, el autobombo de comandantes o supuestos comandantes que participaron en la guerra.

Para contrarrestar esa corriente, decidí escribir una obra desde la perspectiva de un personaje que vivió desde adentro esa guerra: Margot. Ella, sin embargo, no pertenece a ninguno de los dos bandos fundamentales: ni constitucionalistas ni anticonstitucionalistas.

El primer fenómeno fantástico es Margot misma: una joven que transita por Santo Domingo guiada por la imaginación, el sueño y el deseo de encontrar a Efraín, su esposo desaparecido en la guerra. Todo lo que observa, el horror que presencia, y sobre todo el amor que siente, forman parte de esa fantasía.

La primera fantasía es ese amor profundo que la impulsa: una mujer enamorada que lleva en su vientre a un hijo y cuyo embarazo desconocía.

Otra fantasía es la sensualidad, el erotismo que se va desarrollando a lo largo de la novela. Otro fenómeno fantástico es su conversación permanente con el hijo en su vientre. También lo es que ella llegue a Santo Domingo en tren, cuando en esa época no existía ferrocarril que conectara las provincias con la capital.

Los encuentros de ese personaje con combatientes son ficticios; los sueños, las enseñanzas de un cura que fue su mentor; las múltiples búsquedas fallidas de Efraín… Y, finalmente, la gran fantasía: creer que la guerra podría devolverle a su marido. Al final, tras encontrar al padre de Efraín, la novela termina sin noticias de su paradero.

VM: ¿Qué finalidad persigue al utilizar los fenómenos fantásticos en la trama de Los amantes de abril?

MMM: La fantasía es algo muy común, no es exclusiva de los escritores ni del mundo intelectual. Es un aspecto cotidiano, formado por imágenes subjetivas, sensuales, sensoriales, ideales; imágenes parecidas al sueño, invenciones, enigmas, oráculos, tarot… todos son recursos que el ser humano emplea.

Utilizo todo eso para dar más fuerza, valor y realismo a algo que no es real, pero que está en la mente, en la experiencia interior de Margot. Es una novela introspectiva: Margot expresa sus pensamientos, ideas, sensaciones.

La fantasía en ella es visual. La parte esencial es una visión que se forma a partir de imágenes, palabras, dudas, asombros, interrogaciones e incógnitas que nunca se revelan completamente. Cada vez descubre que el horror es mayor y que la posibilidad de encontrar a Efraín es menor. El final de su viaje la lleva a conocer fantásticamente todo lo que ocurre en una guerra, aunque esta se presente como algo muy real.

VM: ¿Cuál es la relación entre los fenómenos fantásticos y los temas principales de su novela?

MMM: Para escribir esta obra recolecté mucha información. Además de mi experiencia testimonial —pues participé en la guerra con apenas 21 años—, reuní documentos y planifiqué un volumen de 400 o 500 páginas. Hice un mapa de la obra, un croquis, perfiles estrictos de los personajes, un itinerario temático de cada capítulo. Tenía un proyecto muy sistemático.

Sin embargo, la novela cobró vida propia. Margot se convirtió en un personaje autónomo. Aunque planeaba que encontrara a Efraín, la novela fue trazando su propio itinerario. Los fenómenos fantásticos están encadenados a cada tema. Desde el título Los amantes de abril, que es ambiguo: ¿se refiere a los amantes del mes de abril o a los amantes que surgieron en abril?

Otro fenómeno es el lugar donde Margot y Efraín se conocieron: un ambiente idílico, amor fugaz e intenso que añade un valor fantástico, como los versículos bíblicos que se citan, “hay tiempo para todo”, entre otros.

Otro fenómeno fundamental es el barrio donde Margot llega: puede parecerse a Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca, pero no es ninguno. Son lugares transformados por la imaginación. El trayecto en ferrocarril, la naturaleza que observa, los recuerdos horribles, los comandos, los personajes, el supuesto nacimiento del niño, la búsqueda de su nombre, la participación popular sin distinción de clase, género u origen… todo eso se enlaza en una narrativa fantástica.

La obra se estructura en tres partes: el inicio, su llegada a la capital y el retorno a su pueblo, un retorno igualmente imaginativo y fantástico.

VM: ¿Qué mensajes quiere transmitir de la realidad a través del uso de los fenómenos fantásticos?

MMM: Los elementos fantásticos en esta obra no están motivados por lo mágico-religioso, ni por lo esotérico. No hay realismo mágico ni maravilloso. Son fenómenos humanos e inexplicables. Todo lo que vive Margot está en su mente, en su experiencia personal. Incluso la guerra —aunque real— también se presenta como un fenómeno teñido de fantasía. Pero no se trata de trucos: son elementos lógicos y humanos.

La capacidad de vivir, sentir y experimentar momentos extraordinarios, como los que vive Margot, potencia las pruebas a las que se ve sometido el ser humano. El amor, el horror, la sensualidad y la ética de Margot —quien nunca aceptó ninguna oferta y fue siempre fiel a Efraín— reflejan una imaginación testimonial.

Es un realismo culto, de carácter social, donde el género resguarda la imaginación, y el lector vive intensamente lo que ya fue vivido.

_______________________________________

Victoria Mejía, es licenciada en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Es una apasionada de la lectura y la escritura.

Compartir esta nota