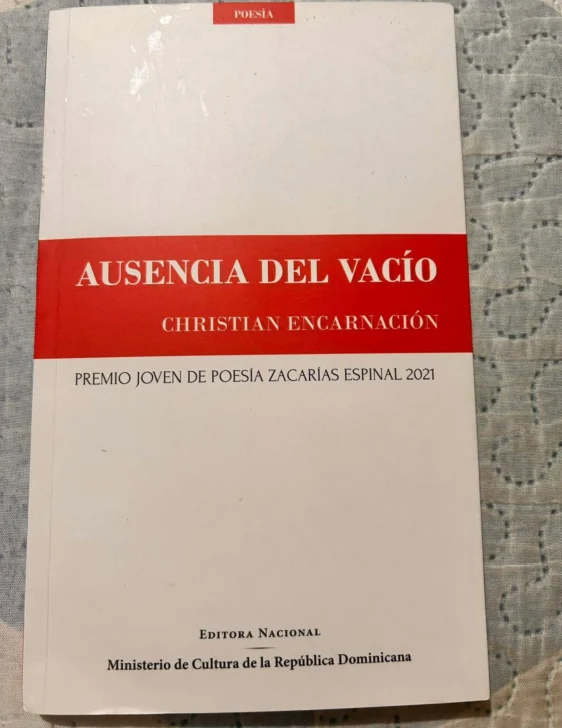

Ausencia del vacío, de Christian Encarnación —Premio Joven de Poesía Zacarías Espinal 2021—, se inscribe en una tradición de poesía existencial de alta densidad simbólica y emocional, donde el verso actúa como herramienta de indagación en los márgenes del amor, la identidad y la pérdida. Lejos del sentimentalismo complaciente, el poemario construye un mapa lírico de eros desgarrado y memoria herida: cada texto es un eslabón en una cadena de derrumbes.

Dividido en nueve secciones, el libro traza un itinerario descendente que va desde un erotismo sagrado hasta una ruptura radical del lenguaje amoroso y corporal. El amor, lejos de redimir, aparece como una experiencia totalizadora que, al desvanecerse, deja una estela de vacío que lo invade todo: el cuerpo, la voz, el poema mismo.

El título ya advierte su naturaleza paradojal: Ausencia del vacío no niega la nada, sino que sugiere que incluso el vacío está habitado —por la memoria, por el dolor, por los residuos de lo amado. La “ausencia” se transforma en presencia insoportable: eco de la ternura perdida, fisura desde donde habla la voz poética.

La herida inaugural: “El sueño roto de mi madre”

Este texto fundacional marca el tono confesional, filosófico y dolido de todo el libro. En solo cinco versos, Encarnación condensa una ontología del desarraigo:

“He olvidado mi nombre /

se ha perdido entre las heridas de mi nacimiento.”

La pérdida del nombre —símbolo de identidad— alude a una fractura originaria. El nacimiento ya no es acto fundacional, sino irrupción traumática. La culminación del poema —“soy el sueño roto de mi madre”— desplaza la figura materna del ámbito del cobijo al de la ausencia. La madre no da lugar, sino que deja un vacío desde el cual el sujeto intenta articular su existencia. Esta afirmación del yo escindido se convertirá en matriz de toda la travesía poética posterior.

Cuerpo animal, deseo herido: la sección Salvaje

En la sección Salvaje, el cuerpo deja de ser comunión para volverse confrontación. Aquí, el erotismo se animaliza; el deseo se vuelve pulsión instintiva, grito desesperado. El lenguaje poético abandona la melodía para convertirse en rugido interior. Si en Lluvia se insinuaba un erotismo ritual y místico, en Salvaje asistimos a su degradación: lo sagrado se descompone en lo visceral. La voz poética ya no canta: gruñe, muerde, sobrevive.

El descenso lírico: erotismo, pérdida y vacío

Ausencia del vacío puede leerse como una katábasis lírica: un descenso sin redención, una poética que nombra las ruinas sin intentar reconstruirlas. El itinerario comienza con el cuerpo ofrecido (Lluvia), transita por la descomposición del vínculo amoroso (Ausencia) y culmina en la desesperación instintiva de Salvaje.

Lo que arde no es el amor presente, sino su ausencia. Cada poema interroga el origen roto de la palabra, la fragilidad del deseo, el sentido de seguir escribiendo cuando el amor ya no salva. Como diría Lacan: “El amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es.” Encarnación se instala en ese acto fallido: lo que se da es la carencia misma; lo que se recibe es una pérdida. El poema se convierte en ritual de duelo y lenguaje extenuado.

El instante pleno: “Heliotropismo interior”

Frente a la tónica general del libro, “Heliotropismo interior” aparece como una rareza luminosa. Aquí el eros se experimenta como fusión jubilosa:

“el poema arde, sí, pero no en el abismo: arde como campo fértil,

como flor que gira, como cuerpo que recuerda.”

La imagen heliotrópica —la flor que gira hacia la luz— resignifica el amor no como abismo, sino como epifanía. Pero incluso esta plenitud está teñida de melancolía: lo vivido es ya memoria. La llama fue, y solo queda su luz. Encarnación transforma el goce en nostalgia anticipada.

Nombrar desde la pérdida: “Tu nombre se ha puesto de moda”

En este poema breve pero agudo, el deslizamiento semántico entre nombre y ausencia revela la fragilidad del lenguaje amoroso. Nombrar lo perdido es ya un gesto fallido:

“yo te llamo Ausencia”

En esta economía del despojo, el poema halla su verdad no en la plenitud, sino en la falta. Solo en el fracaso del lenguaje —en su límite— se da una revelación poética. El amor, al irse, deja como único rastro su nombre transfigurado en vacío.

Filosofía de la desposesión: “¿Mía?”

Este poema encarna el conflicto entre el deseo de posesión y la certeza de la pérdida. Encarnación interroga, desde una radical honestidad emocional, la contradicción que nos habita:

querer retener lo que inevitablemente se va,

llamar “mía” a una ausencia que ni siquiera nos pertenece.

Aquí el amor no nombra con seguridad: solo revela su fracaso. El poema se convierte en un gesto de entrega total, un acto de desposesión del cuerpo, del otro y del lenguaje.

La ruina espiritual: “Congregación de los condenados”

Uno de los textos más teológicamente audaces del libro, “Congregación de los condenados” desmantela las promesas de salvación:

lo divino no desaparece: se transforma en polvo, en eco, en ruina.

No hay consuelo, solo una espiritualidad del duelo activo, una mirada que no se aparta del horror. Esta congregación no celebra, resiste: es comunidad de los que siguen ardiendo en la condena —y aun así, cantan.

Poética del abismo: el poema como residuo ardiente

Ausencia del vacío ofrece una poesía de riesgo: una escritura donde el amor es abismo, no resolución; donde el poema no salva, pero sí arde. Encarnación no endulza el sufrimiento, lo revela. En una época donde muchos poemas esquivan lo incómodo, este libro se atreve a mirar el amor desde su lado más vulnerable: la herida, la fisura, la carne expuesta.

Y en esa exposición —cruda, lúcida, visceral— la poesía recupera su fuerza más vital: no como reflexión sobre el poema, sino como acto ritual que lleva el lenguaje al límite de lo que duele.

Ese límite, en Ausencia del vacío, es el amor que ya no está. Pero que, paradójicamente, aún quema.

Aún canta.

Compartir esta nota