Ojalá todos o por lo menos una buena parte de los jóvenes vivos actualmente se interesaran o manifestaran ideas y preocupaciones como las que ha dado a conocer recientemente una joven mujer dominicana que hizo sus estudios universitarios en los Estados Unidos. Sus padres deben sentirse orgullosos de esa joven promesa.

La curiosidad que ella produjo en las redes sociales aquello que mi amigo y profesor José Luis Sáez veía o nos vaticinaba como las incertidumbres de la Galaxia Marconi en el que era entonces un muy lejano y futuro siglo XXI.

Eran los finales de los rebeldes años 1960’s del siglo XX y desde Fordham University llegaba a la UASD el padre Sáez con estas cátedras que encantaban a todos. José María Aybar Nicolás era el rector y José Rafael Abinader el vicerector de la Universidad Primada de América.

Había yo entonces bebido de otras fuentes filosóficas y teológicas nutridas también con los libros que ofrecían la Librería Demos cercana al campus universitario y las otras seis que había en la calle Arzobispo Nouel.

La fascinación del universo:

A lo largo de mi vida he observado con fascinación cómo el universo parece enviarnos señales de su grandeza. En estos años, la aparición del cometa interestelar 3I/ATLAS, un viajero venido desde más allá de nuestro sistema solar, ha reavivado en mí aquel asombro que siempre sentí por el cosmos. Los científicos han confirmado que este cuerpo celeste no pertenece a la órbita del Sol, sino que proviene de las profundidades del espacio interestelar, trayendo consigo materiales formados en otros mundos. Su paso silencioso recuerda que no estamos solos en el universo y que hay fuerzas y realidades que trascienden nuestra comprensión humana.

Juan Bosch y el dilema de la fe moderna:

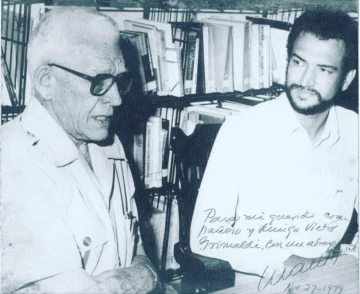

Recuerdo que a Juan Bosch le encantaba conversar sobre estos temas de cosmología y del orden del universo. Era uno de los pocos momentos en que, más allá de la política y del análisis social, dejaba entrever su curiosidad metafísica. Yo solía decirle que, para mí, toda esta maravilla del cosmos —la armonía de los planetas, el brillo de las estrellas, la trayectoria exacta de un cometa— era una prueba evidente de la existencia de un Ser Creador. Bosch me escuchaba con atención y sonreía con ese escepticismo respetuoso que lo caracterizaba. Una vez, con tono reflexivo, me dijo: “Dios es una invención de los hombres”. Sin embargo, detrás de esa frase había más duda que negación. En el fondo, Bosch se maravillaba ante la magnitud del universo, aunque prefiriera interpretarla desde la razón y la historia. Cuando un cometa cruzaba el cielo o cuando hablábamos de las galaxias lejanas, sentía que en él se despertaba algo semejante a la fe: una admiración profunda por el misterio que da sentido a la existencia. Juan Bosch era un poco agnóstico y se decía marxista desde el punto de vista de que utilizaba la metodología de Marx para el estudio de la sociedad. Juan Bosch iba a misa en ocasiones. Cuando su esposa Carmen cumplió 70 años lo celebró con sus amigos, entre ellos yo, en la Iglesia Regina Angelorum de Santo Domingo. Al final de sus años frequentemente visitaba él en el Arzobispado de Santo Domingo a monseñor Francisco José Arnaiz y al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez (me lo dijo el cardenal López Rodríguez a mí).

Carl Gustav Jung: el alma como morada de lo divino.

Jung entendía la religión no como doctrina sino como experiencia del “numinoso”,la presencia viva del misterio en la psique. Para él, Dios no era una idea filosófica sino una realidad interior, un arquetipo del inconsciente colectivo que se manifiesta en sueños, símbolos y mitos. Su noción del Self (Sí-mismo) representa la imagen de Dios en el hombre. El proceso de individuación —el viaje hacia la integración del alma consciente e inconsciente— equivale al camino de la santidad. Jung veía en Cristo el símbolo perfecto de esa totalidad, la unión de lo divino y lo humano.

Teilhard de Chardin: la evolución hacia el Cristo Cósmico

El jesuita y paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin (1881–1955) coincidió con Jung en ver al hombre como proceso en evolución hacia una totalidad divina. Para Teilhard, la creación entera avanza hacia el Punto Omega, donde el universo encontrará su plenitud en Cristo.

Ambos coinciden en una intuición esencial: “Dios no está fuera del mundo, sino dentro de su movimiento hacia la conciencia”. Teilhard contempló la redención como evolución espiritual del cosmos y Jung la entendió como evolución interior del alma.

Søren Kierkegaard: el salto de fe y el drama interior.

Kierkegaard (1813–1855) situó la fe en el ámbito de la angustia y la decisión personal. Mientras Jung propone una integración psicológica de los opuestos, Kierkegaard exige un salto existencial hacia lo Absoluto. Ambos coinciden en que la relación con Dios no puede ser meramente racional: es una experiencia transformadora que atraviesa el miedo, la paradoja y la soledad. Jung llamó a este proceso “confrontación con la sombra”; Kierkegaard, “angustia ante lo eterno.”

Ignace Lepp: la fe liberadora.

Ignace Lepp (1909–1966), sacerdote y exmilitante comunista, fue quizá quien mejor comprendió el punto medio entre Jung y la teología cristiana. Para Lepp, la fe es liberación interior del hombre alienado, no sometimiento.

Como Jung, comprendió que el alma necesita símbolos; pero como creyente, afirmó que esos símbolos encarnan una presencia real: Cristo vivo. Lepp representa la síntesis que Jung anhelaba: un cristianismo consciente, libre y profundamente humano.

Santo Tomás de Aquino: razón iluminada por la fe.

Tomás de Aquino (1225–1274) demostró que la razón humana puede llegar hasta los umbrales de lo divino. Su teología, sustentada en Aristóteles, veía a Dios como “acto puro de ser”.

Jung, aunque no teólogo, coincidía en que la estructura del alma refleja la estructura del cosmos.

Tomás construyó una metafísica del ser; Jung, una psicología del alma. Ambos entendieron que la verdad divina y la verdad humana no se oponen: se complementan.

San Agustín: la interioridad como camino a Dios.

Para San Agustín (354–430), Dios habita en el alma. Su célebre consejo —“Vuelve a ti mismo: en el hombre interior habita la verdad”— anticipa toda la psicología junguiana. Agustín interpretó el drama interior como lucha entre el amor propio y el amor de Dios; Jung lo vio como conflicto entre el ego y el Self.

Ambos concibieron la conversión como retorno a la unidad interior.

El espíritu reconciliado:

Todos estos pensadores, desde sus tradiciones, coincidieron en que el conocimiento de Dios pasa por el conocimiento del alma.

El hombre no puede hallar paz en una fe exterior ni en una razón fría. Solo cuando ambas convergen —cuando la luz de la conciencia ilumina la profundidad del misterio— surge la verdadera plenitud humana.

Entre el cometa y el alma humana:

El universo —como el paso de un cometa— es metáfora del alma en tránsito hacia la luz. Jung buscó esa luz dentro del alma; Teilhard en la evolución del cosmos; Kierkegaard en el salto de fe; Bosch en la justicia terrenal.

En todos ellos brilla la misma intuición: que el ser humano no puede vivir solo de materia ni de lógica. Necesita fe, sentido, misterio.

Como los cometas que cruzan el cielo y se desvanecen, también nuestras vidas dejan una estela: la huella de lo divino que habita en el alma.

El diálogo (así le llamo) entre Jung, Teilhard, Kierkegaard, Lepp, Tomás, Agustín —y Bosch— demuestra que la historia del espíritu humano es una misma búsqueda expresada en distintos lenguajes: psicológico, filosófico, teológico o político. Todos parten de la misma raíz: el anhelo de sentido, la nostalgia de Dios. La fe sin pensamiento se vuelve superstición; el pensamiento sin fe, desolación. El siglo XXI necesita reconciliarlas, como lo intentaron estos hombres de espíritu. Porque solo uniendo la luz de la razón con el fuego del alma puede el ser humano, dominicano o universal, volver a decir con Jung: “Yo no creo: yo sé que Dios existe. Porque lo experimento dentro de mí”.

Compartir esta nota