Para continuar contándoles, poniéndoles en conocimiento sobre los contenidos del evento Sanando las Raíces, organizado por la Fundación Caribewak, les recuerdo que participaron representantes de las etnias Tupinambá y Shanenawá del Brasil. Constituye una gran suerte y una oportunidad de importancia la conexión de Soraya Franco con las comunidades ancestrales brasileñas, para difundir y promover, desde el Ministerio de Cultura, otras instituciones públicas y grupos especialistas y ciudadanos, el conocimiento y la familiarización de los valores culturales ancestrales, que persisten, especialmente en la parte de nuestra Abya Yala conocida como América del Sur, principalmente por la sobrevivencia de las culturas ancestrales de lo que hoy conocemos como Brasil, representados por dos grupos étnicos que estuvieron presentes en Sanando las Raíces. Ellos son los pueblos de Tupinambá y de Shanenawá.

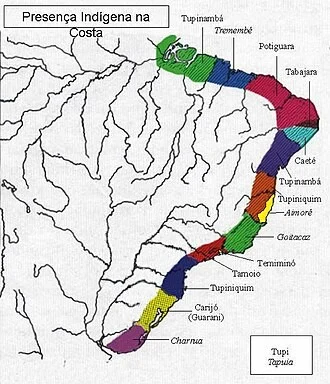

Las etnias Tupinambá se han encontrado ubicadas en gran parte de la zona costera oriental del territorio de lo que hoy conocemos como Brasil, desde el Estado de Bahía hasta el de Sao Paulo. Su mayor riqueza cultural y natural, según las fuentes consultadas, lo es el bosque, cuya conservación reviste gran importancia, porque para ellos es sagrado, es la “morada de los dioses y proveedor de la vida”. De manera que a partir de la colonización por los europeos y la depredación que han realizado por la invasión del territorio por parte de los madereros, han debido luchar y negociar por la defensa de su territorio, en una lucha que ya conocemos como ardua, difícil y con pocas expectativas de recuperación. A pesar de ello, de las masacres y los desalojos, siguen luchando para conservar lo más sagrado, el bosque, que les garantiza alimento y agua en abundancia, así como un buen territorio para vivir.

De los Tupinambá escuchamos su experiencia en la lucha por la recuperación de “El Manto Sagrado Tupinambá”, que fue recuperado luego de 300 años de haber estado en dominio de Dinamarca. A su paso por una exposición en Brasil, se hizo el reclamo para que se quedara en el país, pero no fue posible, y los daneses se lo volvieron a llevar, a pesar de los esfuerzos por recuperarlo, una prueba más de cómo la invasión y colonización de los europeos, sumado a su arrogante y etnocéntrica idea de superioridad, había sustraído como pieza de rareza atractiva, un objeto de profundo significado simbólico para los Tupinambá, que representa la identidad de su etnia, su conexión con la ancestralidad y considerada como símbolo del poder espiritual, usado por sus chamanes en sus ceremonias ancestrales. El manto, es una capa ceremonial, atuendo fabricado con base en fibras de algodón y plumas de un ave llamada ibis escarlata, o guara, como también se le conoce, de una longitud de 1,80 metros de largo. Esta ave es una de las consideradas más bellas por el color rojo de su plumaje, por lo cual, muchas localidades costeras brasileñas con nombres indígenas, toman sus nombres a partir del de esta ave, entre ellas Guaratuba (Paraná), Guarapari (Espíritu Santo), Guaratiba (Rio de Janeiro) y Guarapiranga (Sao Paulo). Acerca de la lucha del pueblo Tupinambá por la recuperación del Manto Sagrado Tupinambá, que fue sustraído por los colonizadores daneses, y de cómo logró recuperarlo, expuso una conferencia la artista representante de ese pueblo ancestral Gliceria Tupinambá, exponiendo el gran orgullo y celebración que ese acontecimiento significó para la comunidad Tupinambá y todo su pueblo, permitiendo revitalizar sus prácticas culturales y el fortalecimiento de su identidad, por el gran valor cultural y espiritual que representa. Aquí quiero destacar y resaltar lo lamentable que es que, en nuestro país, y en nuestra sociedad, ni en las escuelas, no enseñen ni se divulgue información sobre la riqueza cultural que los europeos encontraron en este continente a finales del siglo XV, la cual se encargaron de destruir y menospreciar, al punto de, como hicieron con este maravilloso manto, robárselo para mostrarlo como trofeo en sus museos y palacios. Ya luego volveremos más adelante sobre este tema.

De igual forma, otro representante de etnias ancestrales, en esta ocasión el líder espiritual indígena Maná Shanenawá, hizo su presentación “La ceremonia del soplo del tabaco medicinal”. Antes de comentarles sobre la ceremonia del tabaco como medicina del silencio, debemos hacer referencia obligada sobre de quienes estamos hablando cuando decimos Shanenawá. Y es que el pueblo Shanenawá es una etnia ancestral en el territorio amazónico brasileño ubicado en el Estado de Acre, adentrado en la Amazonia hacia el Occidente, y colindando con Perú y Bolivia al occidente y al sur respectivamente. Al igual que otras etnias de nuestra Abya Yala, los Shanenawá fueron víctimas de la depredación europea, en la que tanto españoles como portugueses se disputaban como suyo el territorio de los que antes que ellos ya habitaban allí desde hacía más de 10 mil años. Como sabemos, los depredadores europeos andaban en búsqueda y sustracción de recursos, y en la tierra Shanenawá encontraron caucho y goma. Además de la violenta ocupación de su territorio para la extracción de estos recursos, las comunidades fueron utilizadas como mano de obra para el suministro de alimentos a los trabajadores del caucho, para luego ser ellos mismos integrados a la explotación del caucho, así como a actividades de “amansamiento de los indios bravos” del alto rio Envira. Aclarar de igual manera que la colonización de estos territorios imbricados en la selva, no fueron depredados por los europeos hasta entrados los siglos XIX y XX.

De esta forma, y ya conociendo al pueblo Shanenawá, les podemos contar que el líder espiritual indígena Maná Shanenawá expuso en su conferencia sobre el soplo de tabaco medicinal. Una ceremonia ritual consistente en la inhalación del polvo de tabaco, en forma de rape, con las hojas secas, molidas y aromatizadas, se inhala por la nariz, con fines medicinales y ceremoniales, usada para la limpieza de la glándula pineal, considerada el puente entre el cuerpo y la energía espiritual, facilitando la introspección, la conexión con la propia esencia y la comunicación con el mundo espiritual. Agradeciendo profundamente la colaboración de Soraya Franco, Directora de la Fundación Caribewak y organizadora del evento, que nos aporta información sobre el Maná Shanenawá líder espiritual, cacique y chamán de la aldea Kene Merá, cuya comunidad vive a orillas del rio Envira en la comunidad de Feijó, de este Estado de Acre ya mencionado. Sobreviven a la colonización del territorio 1500 indígenas distribuidos en 11 aldeas que reproducen sus tradiciones dentro de su cultura. En sus culturas, estos pueblos ancestrales se consideran “doctores y guardianes de la floresta”, estudiosos de las hierbas medicinales y reconocidos por su aporte de las mejores medicinas del bosque. Vale recalcar que el cacique Mana es graduado en Letras por la Universidad Federal de Acre, profesor en el pueblo donde vive, y ya ha escrito su primer libro en su lengua tradicional nuke tsay, perteneciente a la rama lingüística Pano, con el objetivo de que su comunidad conserve datos históricos sobre su comunidad, así como también, información sobre sus medicinas sagradas.

Me cuenta Soraya, que el Maná fue preparado durante 16 años por chamanes ancianos de la aldea, mediante lo cual ha recibido conocimientos ancestrales, propios de su pueblo, para ser consagrado como uno de los conocedores de las medicinas sagradas y convertido en uno de los chamanes de su linaje. Luego de ello, Maná sale de su aldea a un largo viaje con dos objetivos concretos: para difundir la cosmovisión indígena Shanenawá y su escuela de espiritualidad, con la idea de llevar a cabo un rescate sanador del corazón de la humanidad, y a la par de ello, recolectar recursos financieros para llevar a cabo la reconstrucción de infraestructuras de su aldea que han sufrido daños debido a las inundaciones provocadas por la crisis climática, provocada por los depredadores europeos, infraestructuras importantes y necesarias, como el pozo de agua limpia, la Casa del Rezo y la Casa de la Mujer que se destruyó completamente. Las enseñanzas del Maná nos hacen poner una mirada en la importancia de los bosques, en la significación de lo colectivo, de las decisiones compartidas en comunidad, priorizando el bienestar de todos, según las visiones que portan estos pueblos y que bien pudieran servir de ejemplo para nosotros, que por la cultura occidental que nos ha invadido la mente y el corazón, vivimos completamente de manera contraria a estas maravillosas enseñanzas.

Estado de Acre en el territorio brasileño

Ojalá que este contacto no sea el primero, el último ni el único, que tengamos la posibilidad de organizar eventos e intercambios, tanto académicos como culturales, con estos habitantes que tanto pueden enseñarnos de la cultura que desmontaron en nuestra isla los colonizadores europeos. Y ojalá que más y más grupos de personas con estos mismos intereses de ampliar y difundir el conocimiento de las culturas ancestrales de Abya Yala en nuestro territorio de unan y participen en este conocimiento enriquecedor. Y que las instituciones públicas, insisto, apoyen estas iniciativas, sin injerencia de tendencias políticas o ideológicas. Todavía falta otro relato de las actividades, así que no se desalienten.

Fuentes consultadas:

Soraya Franco, comunicación personal.

https://www.youtube.com/watch?v=I4Tih51_CMo

https://www.wikiaves.com.br/wiki/guara

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Shanenawa

https://www.youtube.com/watch?v=9eB-2MBYOjY

https://artishockrevista.com/2023/11/01/gliceria-tupinamba-brasil-bienal-de-venecia/

https://www.proeibandes.org/?p=1866

https://es.wikipedia.org/wiki/Eudocimus_ruber

https://es.wikipedia.org/wiki/Rap%C3%A9

Compartir esta nota