“Dios no nos llenará hasta que seamos vaciados del yo.”

— Charles Spurgeon

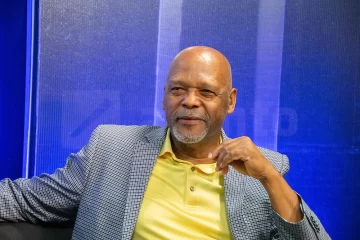

Jardín de los augurios, de César Augusto Zapata, con ilustraciones de Mayobanex Vargas, edición de 1994. César, en este poemario, hace un despliegue metafórico que asombra. La trascendencia de la poética en la imagen y la palabra es un tema profundo que conecta lo psicológico, lo espiritual y lo filosófico.

La poesía, entendida no solo como un género literario, sino como una forma de mirar y decir el mundo, actúa como puente entre nuestra experiencia sensible y nuestro anhelo de sentido.

En lo psicológico, la poética funciona como un acto de autoconocimiento. La palabra poética y la imagen que ella evoca permiten que el sujeto acceda a contenidos inconscientes, a emociones y pensamientos difíciles de expresar de otro modo. Al leer o crear poesía, la mente se ve obligada a operar en niveles simbólicos, lo que puede ayudar en la elaboración de traumas, en la integración de experiencias dolorosas y en el desarrollo de la creatividad.

La imagen poética, al ser polisémica, permite múltiples interpretaciones, facilitando la proyección personal y la catarsis emocional.

En lo espiritual, la poética es también una vía de trascendencia. La palabra poética, como la imagen arquetípica, conecta con lo sagrado, con aquello que está más allá de lo inmediato y lo utilitario. Las metáforas y los símbolos permiten al ser humano intuir lo inefable, tocar lo invisible. En este sentido, la poesía se convierte en una forma de meditación activa: una contemplación del misterio de la existencia.

Para el espíritu, la imagen poética es un umbral que comunica lo finito con lo infinito, lo humano con lo divino.

En lo filosófico, la poética se ubica en el lugar donde el lenguaje deja de ser meramente descriptivo y se vuelve revelador. Filosóficamente, la palabra poética cuestiona la realidad, expande los límites del pensamiento y nos recuerda que lo real no se agota en lo racional. La poesía sugiere más de lo que afirma, abre espacios de duda y de asombro.

En su trascendencia, la poética permite pensar el ser, el tiempo, la muerte, la belleza y el dolor de maneras que el discurso lógico no alcanza. En suma, la poética trasciende porque no se limita a nombrar el mundo: lo recrea, lo resignifica, lo convierte en experiencia transformadora.

La imagen y la palabra poética tienen el poder de reconciliar lo interno y lo externo, lo subjetivo y lo universal, haciendo que el individuo pueda verse a sí mismo, pero también ver más allá de sí.

Pensar la poesía como filosofía que se escribe es reconocer que el poema no es solo emoción o belleza, sino también pensamiento encarnado en palabras. La poesía, al igual que la filosofía, interroga la existencia, pero lo hace no desde el concepto abstracto, sino desde la imagen, la metáfora, el ritmo y la sensibilidad.

Allí reside su poder de trascendencia: convierte la reflexión en experiencia.

En lo psicológico, la poesía actúa como espejo del alma. Permite que el sujeto confronte sus emociones, dé forma a lo informe y descubra en sí mismo territorios desconocidos. El poema, al escribirse, es un proceso de elaboración psíquica, casi terapéutica: en él se nombran miedos, amores, dolores y esperanzas. Cuando leemos poesía, algo en nosotros se reorganiza; el inconsciente encuentra símbolos donde reconocerse, y las emociones se transforman en lenguaje, en sentido.

En lo espiritual, la poesía es un acto de revelación. Así como la filosofía busca la verdad, la poesía busca lo sagrado de lo cotidiano, la chispa de eternidad escondida en lo efímero. El poeta, al escribir, convierte su voz en un templo: sus palabras invocan, celebran, confiesan. De esta manera, la poesía se vuelve oración, contemplación, diálogo con lo invisible. Su trascendencia espiritual está en hacernos sentir que lo real es más vasto de lo que perciben nuestros sentidos, que en cada metáfora se abre un pasaje hacia lo absoluto.

En lo filosófico, la poesía es un pensar no lineal: un pensamiento que danza. Si la filosofía busca la claridad del concepto, la poesía busca la profundidad del enigma. Ambas, sin embargo, comparten el mismo impulso: comprender el ser, el tiempo y el destino humano. La poesía, al escribirse, hace filosofía de otro modo: en lugar de definiciones, nos entrega imágenes; en lugar de tesis, nos ofrece intuiciones.

Esta es su grandeza: que nos permite sentir el pensamiento, no solo entenderlo.

Así, la poesía como filosofía que se escribe no es un adorno de la cultura, sino una forma de conocimiento. Es una vía para explorar el psiquismo, un camino hacia lo sagrado y un ejercicio de pensamiento que nos acerca a la verdad de un modo que la razón pura no puede alcanzar. En su trascendencia, la poesía es la memoria del espíritu humano: nos recuerda quiénes somos y nos invita a ser más.

En esta obra, César Augusto me impactó con el poema “Imagen del muerto”. En él nos coloca frente a la imagen de la muerte como un espejo del ser, como si el yo estuviera confrontado consigo mismo en su disolución.

“Duele mi imagen” sugiere que el yo no es un ente fijo, sino una herida abierta. “Lo abierto que no sangra” evoca a Heidegger y su idea de que el hombre es la clara (Lichtung), el lugar donde el ser se revela: el poema parece decir que somos un espacio abierto en el que el ser pasa, pero sin producir sangre, sin drama, con la neutralidad de lo inevitable.

En “Cristal de la agonía”, “A orillas del mundo”, “Enigma” y “Elegía de los vivos”, estos poemas constituyen una filosofía poética de la finitud: el yo es imagen, sombra, estatua, herida. La muerte no es un acontecimiento lejano, sino la textura misma de la existencia. El tiempo es circular, inescapable, una orilla a la que siempre regresamos.

El mar es símbolo del absoluto y de la disolución, pero nunca es del todo alcanzado. Hay un trasfondo ético y religioso: la culpa, el perdón, el sacrificio, la condena. Podríamos decir que estos textos construyen una metafísica de lo trágico, donde el ser humano es a la vez condenado y redimido por su conciencia, habitante de un mundo que es orilla, umbral, tránsito.

Me han encantado “Flor subterránea”, “Poema al mito del instante”, “Eurídice”, “Ausencia de Milton”, “Imago Dei”, “Obertura” y “Poema: Propathos”, porque estos poemas, leídos en conjunto, construyen una filosofía poética del ser, el tiempo y el lenguaje:

La muerte es núcleo de identidad y revelación (Flor subterránea, Eurídice).

El instante es lugar de encuentro entre lo eterno y lo finito, pero nunca se deja poseer (Poema al mito del instante).

La belleza es salvación y condena: nos eleva, pero nos rompe (Ausencia de Milton).

La imagen de Dios en el hombre es enigma: nos habita, pero se oculta (Imago Dei).

El lenguaje es herida, y en esa herida se revela el ser (Propathos).

En conjunto, el corpus sugiere que el hombre es un ser en tránsito, siempre incompleto, que busca su sentido en lo perdido (el muerto, Eurídice, la rosa), en el instante fugaz y en el lenguaje que nunca dice del todo. Es una metafísica de la falta: la filosofía de un ser que se constituye en el deseo de lo que no puede poseer.

Más adelante, hay poemas que dibujan la experiencia humana como un exilio ontológico: el ser está fuera de sí, busca su lugar, pero lo único que encuentra es el umbral, la herida del tiempo, la memoria de la muerte. Sin embargo, la escritura es el lugar donde el ser se reconcilia momentáneamente con su propia tragedia: el olvido, el destierro y el dolor se transfiguran en canto.

Así, el poema es a la vez elegía y salvación: llanto por la pérdida y fundación de un sentido.

Estos textos, profundos y densos, cargados de imágenes, son un territorio fértil para un análisis filosófico. Podemos abordarlos desde varias perspectivas: ontológica, existencial, metafísica, incluso teológica y fenomenológica.

En “Elegía de mi ser”, el hablante poético se pregunta: “¿Hacia dónde va el que de todas partes huye?”. Es una pregunta fundamentalmente ontológica. Aquí aparece el sujeto desgarrado que no encuentra lugar en el mundo, cuya existencia es exilio perpetuo. Esta huida es más que espacial: es metafísica.

El poema sugiere que el único lugar posible es el olvido, lo que recuerda a Heidegger cuando habla de la existencia humana arrojada al mundo, que puede elegir huir de su propio ser (inautenticidad) o enfrentarlo (angustia y autenticidad).

La imagen del “perro que espera” en el umbral habla de un ser liminar, que no termina de pertenecer ni al adentro ni al afuera. El umbral es el lugar donde el ser se reconoce a sí mismo en tránsito, nunca fijo.

El poema apunta a una concepción del ser como algo que solo se comprende en su movimiento de huida, en su devenir. En “Océano causal” y “A orillas del mundo”, la idea de destierro es clave: el sujeto no está en su lugar; su identidad se forja en el desplazamiento, en la persecución de sí mismo.

El mar, el río y la orilla son símbolos de tránsito y separación: hay un “otro lado” que es también esta misma margen, lo que sugiere que el lugar buscado no es físico, sino interior. El ser se experimenta en el exilio, en el desgarramiento entre lo que se anhela y lo que se es.

Este destierro es también espiritual: en “Dolor de Lot”, la figura bíblica de la mujer de Lot se convierte en metáfora de la pérdida, de la mirada hacia atrás que condena. El hablante se siente abandonado: “¿A quién dejaste solo sino a mí?”. La sal se convierte en imagen de la petrificación, de la condena a permanecer fijado en el pasado.

Muerte, tiempo y trascendencia

Estos textos están saturados de conciencia de muerte: “Imagen del muerto” y “Cristal de la agonía” confrontan el cuerpo, el vacío y el tiempo que golpea la carne.

El lenguaje como resistencia. Un hilo central es el intento de salvar algo mediante la palabra: “guardó su pensamiento en el misterio del poema”, “dame cantar con ella el nombre infinito…”. La poesía se vuelve acto de resistencia ante el olvido, una forma de reconstituir el ser en el tiempo.

Hay aquí un gesto muy cercano a la concepción de Hölderlin y de Heidegger: el lenguaje es la casa del ser; es en la palabra poética donde el ser se manifiesta de modo más puro.

En conjunto, los textos presentan una conciencia que se contempla a sí misma con dolor y lucidez. Hay una dialéctica entre el yo y su imagen, entre el cuerpo y el espíritu, entre el tiempo que devasta y el anhelo de eternidad.

Se podría leer este corpus como una especie de vía negativa: el hablante despoja, destruye, niega, para hallar una afirmación última, una reconciliación posible aunque siempre diferida.

Todo el corpus es un gran viaje simbólico:

El desierto es el alma desnuda.

El mar es el sacrificio.

La orilla es el límite existencial.

El umbral es el inicio de la revelación.

La noche es el misterio y la sombra.

La sangre es la memoria viva.

El poema es el rito que convierte el dolor en sentido.

La metáfora dominante es la del peregrino interior: alguien que atraviesa mares, desiertos y noches, llevando su herida como estandarte, hasta llegar a un lugar donde la sombra se vuelve luz y el muerto habla, revelando el significado último.

Estos tres textos ‘’Poema a la hora nona’’, ‘’Leggenda aurea’’ y ‘’La redención del cuerpo’’ forman un tríptico espiritual y filosófico que dialoga entre sí sobre el sentido del sufrimiento, la trascendencia y el misterio de la existencia humana.

Los tres pueden leerse como un solo itinerario espiritual:

Caída y sacrificio: el cuerpo se convierte en escenario de sufrimiento (Poema a la hora nona). Búsqueda y revelación: el hombre atraviesa la noche oscura y pide la inmanencia que una cielo y tierra (Leggenda aurea). Perdón y reconciliación: en el cuerpo, en el sacrilegio mismo, se realiza la redención (La redención del cuerpo).

La visión es existencial y mística: el hombre no es simplemente un espectador del drama cósmico, sino su protagonista, y en su propia carne se decide el sentido último de la historia.

La filosofía que subyace es la de una antropología trágica: el dolor es inevitable, pero no es estéril; es camino de transfiguración.

En conjunto, estos textos son un tratado poético sobre el sentido del mal, el sufrimiento y la esperanza de trascendencia. Podrían leerse desde el cristianismo místico, pero también desde la fenomenología del sufrimiento (Levinas) o la dialéctica de lo sagrado y lo profano (Mircea Eliade).

Los tres textos narran un viaje psíquico en tres etapas:

Sacrificio y trauma: el yo experimenta dolor, ruina y abandono (Poema a la hora nona). Búsqueda e individuación: aparece la conciencia de lo perdido y el deseo de integridad (Leggenda aurea). Perdón y reconciliación: se intenta perdonar los fragmentos de sí mismo y asumir la paradoja de la existencia (La redención del cuerpo).

Este itinerario recuerda al proceso psicológico del duelo: pérdida, búsqueda de sentido, aceptación e integración. También conecta con el enfoque de Jung: el viaje del héroe interior hacia la individuación, donde el dolor y la sombra no se eliminan, sino que se transforman en camino de autoconocimiento.

Estos dos textos ‘’Ocultos bajo el sol’’ y ‘’Poema a la presencia que se aparta’’ son más que poemas: son meditaciones ontológicas en forma de palabra. Ambos comparten un eje común: el desasosiego ante la existencia, la experiencia de la ausencia, la condición efímera del ser y el choque entre la luz (revelación) y la sombra (ocultamiento).

Desde una perspectiva junguiana, podríamos leer la “sombra” como aquello que la psique reprime o no quiere integrar. La luz sería el proceso de individuación: confrontar esas partes reprimidas, integrarlas y soportar el dolor que eso conlleva.

El poema describe el yo como algo fragmentado, que se revela en el espejo y en la noche, símbolos del inconsciente. “La memoria duele más que la muerte.” Esta línea remite a la reviviscencia traumática: el pasado no resuelto que regresa, no como recuerdo neutro, sino como herida abierta.

La psicología del trauma (Freud, Pierre Janet) explica que la memoria no integrada puede doler más que la propia muerte simbólica, porque no permite avanzar.

Estos textos pueden entenderse como el relato de un proceso de individuación o de duelo profundo: el yo se ve forzado a confrontar sus sombras y su dolor. La memoria y el pasado reaparecen como heridas que exigen ser atendidas. La presencia amada se convierte en motor de transformación interna.

La muerte (simbólica) permite que algo nuevo nazca: un yo más consciente, aunque marcado por la cicatriz de la experiencia. Psicológicamente, el resultado es un yo más complejo, que ha transitado la angustia e incorporado su propia vulnerabilidad. Es un viaje terapéutico: del desgarro inicial a la aceptación de lo que somos, con todo y nuestras pérdidas.

‘’Historia del asombro’’, ‘’Meditación’’ y ‘’La mano de Dios’’ parecen articular un mismo eje temático: el misterio del ser, la finitud humana, el cuerpo como mediación entre lo divino y lo mortal, y el asombro como origen de todo conocimiento y de toda espiritualidad.

Podemos leer estos tres textos como una alegoría de transformación:

El despertar del ojo (Historia del asombro): la primera chispa de conciencia, el descubrimiento de que hay misterio. La disolución del cuerpo en luz (Meditación): metáfora de la entrega, de dejar ir el yo para ser habitado por algo mayor. El toque de la mano (La mano de Dios): metáfora de la iniciación, del renacer, del volver a ser, pero transformado.

Si lo reducimos a una sola gran metáfora, estos textos narran el viaje del alma como metamorfosis: el hombre es semilla (en el asombro), se vuelve río que se mezcla con la luz (en la meditación), y finalmente árbol tocado por la mano de Dios (en la experiencia transformadora).

Filosóficamente, estos textos invitan a pensar la condición humana como tránsito (entre vida y muerte, entre lo finito y lo eterno), como memoria (de una plenitud perdida que siempre buscamos) y como misterio (algo que no puede resolverse del todo en categorías racionales, sino que debe experimentarse).

En suma, el “asombro” no es solo emoción estética, sino experiencia ontológica: es el instante en que el ser humano despierta a su finitud y, al mismo tiempo, a su posibilidad de trascendencia.

La poesía hace nido en él: como un matiz en el torso, retorno sútil, orvallo de naturaleza; siendo soplo de brisa, caricia en tejido, ojeada en llama.

La poesía en César Zapata es germen, meollo para hacer una escalera al celeste firmamento. Se ensancha, amplía el pulso en la sangre y en el corazón. Saliva que quema, besa lo infinito: fuego que se abre en el hielo.

La poesía en él es César Zapata: piel, vísceras, arcilla, terruño, anhelo. Poesía que viene, que se queda, que hace hogar en el tiempo.

El poeta es sorpresivo: mira a los mortales y, tras el fluido y el caos, crea. Es artesano, cantor, y también se convierte en músico: un letrista especial al que los dioses observan sobre la tierra repleta de lágrimas y despedidas.

Tras la catástrofe, se arrincona acicalado, y su eco se eleva sobre mares y ríos, transportando barcos con seres alegres o jagüey de hidra, pregonando a la parca.

El poeta es un ser de eminente culmen y de inagotables generaciones miserables; con prehistorias de ruinas, de familias extrañas que naufragan en las mareas como una roca enorme abatida por sismos.

Como orfeón parecido a las flores salvajes, se hunde bajo las olas imitando los rubores de las caras de los que no tienen nada en la existencia, donde la muerte brota como flor esmirriada llena de salubridad.

El poeta es el afligido que mira esporádicamente venturoso, que lleva la noticia al cosmos de la menesterosa existencia sobre el planeta que llora por la razón en las praderas devastadas, vigilando a las bestias, a veces —o casi siempre— incapaz en las anotaciones de este cosmos.

César Zapata es compromisario en la misión de quitarle a la poética los atuendos de juerga constante. Él hace que la lírica ande por todos los caminos, por las calles silenciadas. Él rompe las barreras donde ella pueda esconderse, atraviesa su enigma. Hace que las palabras fulguren tras la aurora. Bautiza en su lectura la respetabilidad para que el mundo la haga suya en el jardín de sus augurios.

Compartir esta nota