La conversación ocurrió sin intención de convertirse en argumento, pero terminó siéndolo. Hablaba con mi abuela de 90 años una tarde cualquiera. Los comentarios sobre la desestructuración familiar en República Dominicana a raíz de casos de abusos cometidos por miembros adultos de la familia contra niños, violencia intrafamiliar, feminicidios que en los primeros días de 2026 causaron gran dolor, la situación de violencia policial que parece arroparnos, el reciente caso en que una hermana terminó con la vida de otra en una situación no esclarecida, en fin, una serie de males que con frecuencia se alude no eran tan comunes en el pasado. Buscaba entender, conocer su visión de cómo ha cambiado la familia y la sociedad dominicana en los últimos 70 años.

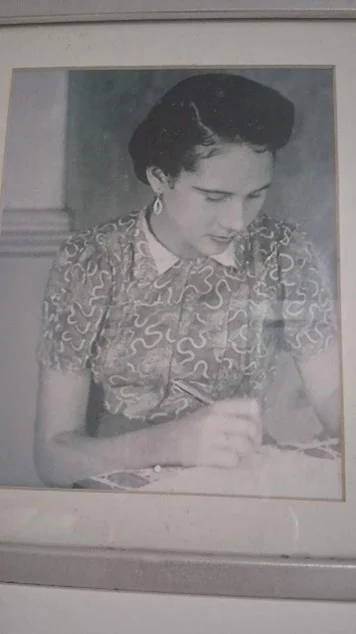

Mi abuela nació en 1935 y creció en el Cibao rural, en un entorno campesino donde la vida estaba estructurada por normas no escritas, pero ampliamente compartidas. No eran códigos idílicos ni universales, pero sí operaban como marcos de contención social. Uno de ellos tenía que ver con el cortejo: antes de pedir la mano, el pretendiente debía escribir cartas expresando su interés. No era un trámite burocrático ni un gesto decorativo. Era una prueba de intención.

Conviene detenerse en el contexto. En la primera mitad del siglo XX, en el campo dominicano, la lectoescritura no era una práctica extendida. Precisamente por eso, escribir tenía un peso simbólico y moral. Requería esfuerzo, exposición y tiempo. No se trataba solo de declarar afecto, sino de demostrar capacidad de compromiso en una sociedad donde la palabra escrita equivalía, en muchos sentidos, a una garantía de seriedad.

Mis abuelos se conocieron siendo adolescentes, provenientes de familias campesinas con tierras colindantes. Mi abuelo vio a mi abuela cuando ella tenía alrededor de trece años y él quince. Según ella misma relata, él esperó. Ese dato, aparentemente menor, introduce una variable que hoy resulta incómoda: la idea de que el deseo no tiene por qué imponerse de inmediato. Que hay tiempos sociales, no solo biológicos o emocionales.

Cuando finalmente decidió declararse, mi abuelo escribió todas las cartas de una vez y las entregó el mismo día. Mi abuela lo cuenta con humor, pero el dato es revelador: incluso cuando la forma se cumplía de manera imperfecta, el fondo importaba. Había una estructura social que obligaba a canalizar el interés amoroso dentro de ciertos límites reconocibles.

Le pregunté si esa costumbre era generalizada o si respondía a casos excepcionales. Su respuesta fue clara y sin idealización: “Eso lo hacían las familias que tenían respeto. Siempre ha habido gente que no sigue tradiciones”. La frase desmonta dos errores frecuentes en el debate actual: la romantización del pasado y la idea de que la crisis moral es exclusivamente contemporánea.

No todas las comunidades seguían estas prácticas, ni todas las prácticas garantizaban relaciones sanas. Pero sí existían dispositivos sociales que regulaban el acceso al otro, especialmente en asuntos afectivos. Hoy, en un contexto donde se habla constantemente de descomposición social, convendría preguntarse qué ha sustituido esos dispositivos y con qué resultados.

Las “tres cartas” no deben leerse como una propuesta literal para el presente, sino como un símbolo de algo que hemos ido perdiendo: la mediación social del vínculo, la exigencia de coherencia entre intención y acción, la idea de que el amor, como cualquier relación humana significativa, necesita marcos, tiempos y responsabilidades.

El problema no es que las costumbres campesinas hayan desaparecido o se hayan transformado. Eso es inevitable. El problema es que, en muchos casos, no han sido reemplazadas por nuevas formas que cumplan una función equivalente. Cuando todo es inmediato, reversible y desechable, no sorprende que los vínculos se vuelvan frágiles.

Este ejercicio de memoria sirve para recordar que el respeto no puede depender únicamente de normas comunitarias informales ni de la buena voluntad individual. Hoy, cuando esos marcos tradicionales se han debilitado o desaparecido, la responsabilidad debe atraer a las instituciones públicas a la formulación de políticas públicas que respondan a los problemas actuales tomando en consideración también el contexto histórico y social.

Las políticas públicas deben reconocer que las mujeres rurales siguen enfrentando barreras estructurales específicas: menor acceso a educación, a servicios de justicia, a información sobre sus derechos, a mecanismos de protección frente a la violencia. Hablar de derechos humanos de las mujeres rurales, fundamentos de la familia y la sociedad, no es una consigna abstracta; implica diseñar políticas que lleguen efectivamente al territorio, que entiendan los contextos culturales sin romantizarlos y que garanticen autonomía, seguridad y dignidad.

Si antes existían rituales sociales que, con todas sus limitaciones, imponían frenos y responsabilidades, hoy esos frenos deben traducirse en instituciones presentes, políticas sostenidas y servicios accesibles. No para sustituir la cultura, sino para asegurar que ninguna mujer quede fuera del ejercicio pleno de sus derechos.

En un país que debate la violencia de género, casi siempre desde la urgencia y la tragedia, quizás haga falta volver a preguntarnos no solo qué estamos perdiendo como sociedad, sino qué estamos construyendo para proteger, de manera concreta, a las mujeres que sostienen silenciosamente gran parte de la vida social dominicana.

Compartir esta nota