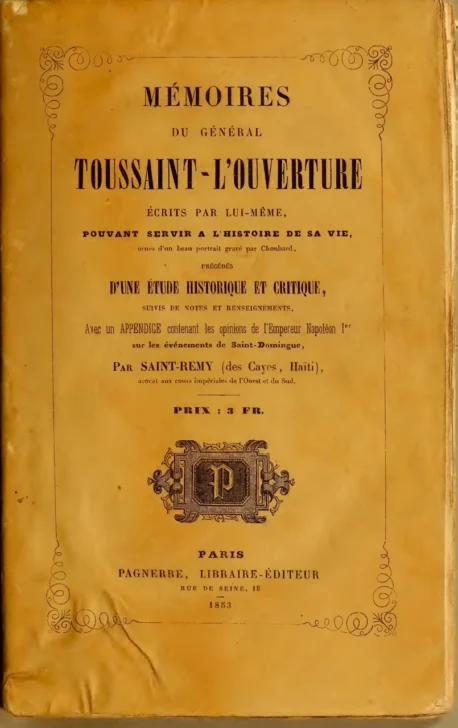

Las Mémoires du Général Toussaint Louverture, publicadas en París en 1853 con estudio preliminar de Saint-Rémy, no deben leerse como confesión, sino como obra teatral concebida para el tribunal de la posteridad. Con Toussaint ha ocurrido lo que tantas veces sucede con los caudillos revolucionarios: primero se proclaman libertadores y son exaltados como semidioses; luego, una vez alcanzado el poder, revelan su condición de tiranos, sustituyendo la libertad prometida por nuevas formas de servidumbre.

Dictadas en el Fuerte de Joux, sus memorias son testimonio de una existencia marcada por la duplicidad. Fue coronel al servicio de España en 1793, condecorado por el propio gobernador Joaquín García y Moreno; un año más tarde, soldado de la República francesa bajo el influjo abolicionista de Sonthonax; aliado ocasional de Inglaterra contra Rigaud y, de inmediato, enemigo irreconciliable de la Corona británica; súbdito leal en apariencia, soberano absoluto en la práctica.

Ese doble rostro se advirtió desde temprano. Cuando la plaza de Santo Domingo, regida por su hermano Paul, vacilaba entre la resistencia y la capitulación frente a Kerverseau, Toussaint envió dos órdenes contradictorias: una exigía resistir hasta el fin; la otra autorizaba negociar la rendición. En ese gesto, teatral y calculado, se revela el fondo de su carácter: obediente con todos, fiel a ninguno, siempre dispuesto a dejarse abierta una salida.

La misma ambigüedad domina su palabra escrita. Exteriormente, proclama fidelidad inquebrantable a Francia; en el fondo, diseña un poder personal comparable al de las monarquías absolutas. Así, Louverture quiso conciliar lo irreconciliable: republicano y déspota, libertador y nuevo amo, siervo nominal de Francia y fundador de una soberanía propia.

Las paradojas de la Constitución de 1801

En 1801, tras ocupar Santo Domingo, Toussaint reunió una asamblea cuidadosamente seleccionada —blancos y mulatos adinerados, excluyendo a la mayoría negra— y le confió la redacción de la que sería la primera constitución escrita en América Latina.

De los 77 artículos de la Constitución de 1801 se desprende la creación de un Estado militar de caporalismo agrario; abolió la esclavitud (art. 3) pero instituyó el trabajo forzado (art. 14, 15, 16) ; la imposibilidad de abandonar las plantaciones sin pasaporte; obligaba a los labriegos a permanecer en las plantaciones, bajo la vigilancia de militares disfrazados de administradores. El mismo Louverture prohibió la parcelación en lotes menores de cincuenta carreaux, para sofocar el deseo de los ex esclavos de convertirse en pequeños propietarios . En nombre de la prosperidad y del bien de la República, perpetuó el modelo del latifundio o la gran propiedad y castigó con severidad cualquier intento de cimarronaje o de autonomía rural. Sus Mémoires callan el látigo y la sangrienta represión contra su sobrino Moïse, partidario de la pequeña propiedad, fusilado en Port-de-Paix en 1801, con todos sus compañeros, que creyeron que la “ revolución” había sido concebida para beneficiar a los ex esclavos. Se estableció como salario la cuarta parte de los beneficios para los cultivadores .

La Constitución de 1801 no estaba centrada en los derechos de los ex esclavos, sino en la legitimación del poder de Toussaint Louverture. El artículo 28 lo nombra gobernador vitalicio; el artículo 30 le concede el derecho a elegir sucesor. La Constitución era un instrumento para consolidar su poder y definir la estructura del Estado. Le otorgaba el control casi total sobre la legislación, la seguridad, el ejército y las finanzas. El ejército era el pilar fundamental del Estado louverturiano, y su presupuesto constituía el 60% del presupuesto general. Los generales no solo tenían funciones militares, sino también administrativas y económicas, supervisando las plantaciones en lo que se conoció como el "sistema del general-habitante". La Constitución de 1801 declaraba el catolicismo como la única religión profesada públicamente. Toussaint le confirió un importante papel social e ideológico, usándolo para imponer disciplina, promover la moral (a través del matrimonio) y luchar contra el libertinaje, en detrimento del vudú, que fue perseguido.

Al promulgar la Constitución de 1801 sin esperar la aprobación de Francia y aplicarla de inmediato, Toussaint lanzó un desafío directo a la autoridad de Napoleón. Sus negociaciones con potencias extranjeras y la expulsión de agentes metropolitanos eran actos de un jefe de Estado de facto, no de un gobernador colonial.

Napoleón no lo aprobó jamás. Al contrario, rechazó el texto y lo consideró una usurpación de la soberanía francesa. Louverture, sin embargo, no esperó respuesta: proclamó la constitución en julio de 1801 y la aplicó de inmediato, convencido de que la voluntad local bastaba para fundar un nuevo orden. Esta decisión fue el detonante de la expedición de Leclerc en 1802, concebida por el Primer Cónsul para destruir el poder personal de Louverture y restablecer el control metropolitano.

Es cierto que, antes de 1801, Louverture había recibido reconocimientos de autoridades francesas: en 1796 Laveaux lo proclamó asistente del gobernador, en 1797 el Directorio lo confirmó como comandante en jefe, y en 1799 el propio Bonaparte ratificó ese rango militar. Pero ninguna de esas confirmaciones equivalía a la soberanía vitalicia que se arrogó con la constitución. En sus Memorias se presenta con la duplicidad de un Tartufo.

El mito de la prosperidad, que Louverture esgrimía en sus Mémoires con frases como “todo el esplendor de la colonia era mi obra”, se revela ilusorio a la luz de los hechos. Autores como Pierre Pluchon han mostrado que las cifras eran manipuladas, que existían “cajas secretas” y que el régimen se sostenía en una contabilidad ficticia, mientras la producción real de café y azúcar caía de manera dramática. Así consta en las investigaciones de Sauveur Pierre Etienne Echec de l Etat moderne en Haiti muestra con cifras comparativas que “ bajo el régimen de Toussaint Louverture tuvieron resultados mediocres…la producción de azúcar de 1800-1801 alcanzó el 19,8 de la cosecha de 1788” (pag.56).

La pretendida integridad financiera del general se deshace cuando se constata que poseía entre diez y veinte plantaciones, explotadas bajo un régimen de trabajo compulsivo, con obreros adscritos a la tierra en condiciones apenas distintas a la esclavitud. Louverture, en su prisión de Joux, redactó memorias que buscaban absolverlo. La historia, sin embargo, muestra que su obra fue la de un dictador disfrazado de libertador, cuya “prosperidad” se edificó sobre la negación práctica de la libertad que decía encarnar.

La ocupación de Santo Domingo de 1801

El 26 de enero de 1801, Toussaint Louverture penetró en Santo Domingo en abierta desobediencia a Napoleón Bonaparte, quien le había prohibido expresamente ocupar la parte española de la isla. El Primer Cónsul temía, con razón, que el dominio sobre la totalidad del territorio convirtiera a su general negro en soberano independiente. Contrario a la creencia que prevalece en la historiografía dominicana, Louverture no contaba con el apoyo de Francia ni podía fundarse en el Tratado de Basilea para ocupar Santo Domingo.

Louverture justificó la invasión como una cruzada contra el contrabando de esclavos, pero en verdad buscaba cerrar un flanco militar ante la expedición que Bonaparte preparaba. Para ello recurrió al chantaje político: forzó al agente Roume a firmar, bajo amenaza de incendiar El Cabo, un decreto que legalizaba la ocupación. La marcha sobre Santo Domingo culminó con la derrota de las autoridades españolas y la anexión formal de la colonia.

El nuevo régimen implantado por Louverture sustituyó la tradición ganadera y maderera por un modelo de plantaciones militarizadas, imponiendo el trabajo forzado, prohibiendo la emigración y confiscando bienes de los propietarios hispano-dominicanos.

La gran hacienda de Juan Bautista Oyarzábal pasó a sus manos, y con ella un vasto conjunto de hatos y plantaciones. Favoreció al latifundio, negó al campesino el derecho a la pequeña propiedad y convirtió la libertad en simulacro: hombres libres de nombre, pero sujetos al látigo del caporal y a la disciplina del ejército.

Napoleón interpretó esta ocupación como un acto hostil y separatista. La Constitución de 1801, que proclamaba a Louverture gobernador vitalicio y soberano de hecho, confirmó sus temores. De ahí surgió la decisión irrevocable de enviar la expedición de Leclerc en 1802, con el designio de quebrar el poder del caudillo, restaurar la autoridad de Francia y devolver la colonia al orden esclavista que el “libertador” había reemplazado por una servidumbre colectiva.

Un agravio inmerecido

En la revista Clío, No. 167, 2004, el entonces flamante presidente de la Academia Dominicana de la Historia, don Emilio Cordero Michel propone que, además, de celebrar el natalicio del Padre de la patria, se celebre el 26 de enero como el día de la libertad en honor a la entrada de Toussaint Louverture en Santo Domingo. Estamos ante una doble falta: 1) Louverture no abolió la esclavitud en Santo Domingo; 2) La llegada de Louverture no fue un acto de emancipación para los dominicanos, sino una ocupación militar disfrazada de una legalidad que le fue negada; Francia le prohibió ese gesto. Pretender desplazar esa efeméride para rendir homenaje a la entrada de Toussaint Louverture en Santo Domingo en 1801 no es solo una arbitrariedad historiográfica: es un agravio inmerecido a nuestra nacionalidad. El historiador remata su petición con insultos zafios para todos aquellos que rechacen esas lucubraciones, tildándolos preventivamente de “racistas y antihaitianos”.

Los testimonios de la época coinciden en que la población lo recibió con hostilidad o con resignación, jamás con júbilo. Fue un invasor que desmanteló la economía ganadera tradicional, implantó el régimen de trabajo forzoso y sometió a los habitantes de la parte española al orden militar de la gran plantación ; entró a saco en hatos y granjas. ¿Cómo, entonces, proponer que el día de su entrada se celebre como "día de la libertad"? Eso supone ignorar —o negar— la experiencia dominicana, sacrificando la verdad en aras de una agenda ideológica ajena. Se trata de un desvío intelectual: una historiografía servil que exalta al dominador y desprecia al fundador. Llamar a celebrar a Louverture en el día de Duarte equivale a eclipsar al Padre de la Patria con la sombra de un conquistador, es decir, abdicar del principio elemental de toda historia seria: la lealtad a los hechos y a la identidad del pueblo al que se pertenece.

Tras la ocupación de la parte española en 1801, extendió el mismo modelo de militarización del trabajo, reorganizando la agricultura y desplazando la ganadería tradicional para potenciar azúcar, café, cacao y algodón.

En conclusión, la figura de Toussaint Louverture, tal como emerge de sus Mémoires, no es la del libertador transparente, sino la del estratega que prolonga en el papel las maniobras de su gobierno. Lo que calla —su servicio bajo las banderas españolas, la guerra civil contra Rigaud, el sistema de trabajo forzado que impuso a los nuevos libres— pesa más que lo que declara. Su escritura, como su política, opera con una calculada duplicidad: selecciona, inventa, oculta. Allí donde la memoria debería ser confesión, se convierte en artificio; donde la palabra debería esclarecer, se disfraza de propaganda.

El Louverture de carne y hueso no fue el humilde libertador que describen esas memorias, sino el gran propietario y jefe militar que intentó perpetuar el régimen de plantación bajo formas renovadas de servidumbre colectiva. Su retórica de víctima y mártir se yuxtapone con la realidad de un gobernante que subordinó la libertad al látigo del trabajo y la prosperidad al orden férreo de la disciplina castrense. Así, sus Mémoires no son el testimonio de un hombre vencido, sino la última batalla del político que, incluso desde la prisión, buscaba encubrir su condición de amo bajo el manto del libertador.

Bibliografía breve

- Dubois, L. (2004). Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution. Harvard University Press.

- Fick, C. E. (1990). The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below. University of Tennessee Press.

- Geggus, D. P. (2001). Haitian Revolutionary Studies. Indiana University Press.

- James, C. L. R. (1989 [1938]). The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution. Vintage Books.

- Trouillot, M.-R. (1995). Silencing the Past: Power and the Production of History. Beacon Press.

- Louverture, Toussaint. 1853. Mémoires du Général Toussaint-Louverture, écrites par lui-même. Ed. y estudio de Joseph Saint-Rémy. París: Pagnerre,

- Leclerc, Charles-Victor-Emmanuel. Lettres du général Leclerc, commandant en chef de l’armée de Saint-Domingue en 1802. Publicadas con introducción de Paul Roussier. París: Société de l’Histoire des Colonies françaises, 1937.

- Pinto Tortosa, Jesús: 2012 . “Una colonia en la encrucijada, Santo Domingo entre la revolución haitiana y reconquista española 1791-1809 “, Madrid, (en línea). Tesis doctoral.

- Pierre Etienne, Sauveur: (2007) Echec de l Etat moderne en Haiti, Montreal (Canada), Presses de l Universite de Montreal.

.

Compartir esta nota