El mundo humano produce la tragedia como desgracia, caída y muerte trágica. Esta visión se puede leer a partir del concepto helénico perás, utilizado por el filósofo rumano Gabriel Liiceanu, en su libro conocido Lo trágico, una fenomenología del límite y la superación (Eds. Univers, Bucarest, 1975). Este libro marcó un punto de partida de la reflexión crítica en el pensamiento surgente en los años 70 del siglo XX en Rumanía. El termino perás (límite, finitud, en su raíz helénica, podría admitir también el viaje (Nostos) de partida y regreso a casa, donde la esperanza de retornar se sostiene como significado de vuelta a casa por mar. [Ver, Odisea de Homero]).

Existe aquella visión trágica del límite para quien intenta superarlo. Pues el intento mismo sella su muerte y desgracia total.

Los orígenes del discurso trágico pueden ser localizados junto a los orígenes del pensamiento filosófico y del drama humano. Esta vertiente del sufrimiento es la caída del sujeto humano y del héroe trágico. Se podría reconocer la cardinal trágica en los rastros y rostros de una literatura y una imagen que en el tiempo han evolucionado y constituido una determinada razón y una intuición que juntas van constituyendo un trazado simbólico y moral. El ejemplo de la tragedia y la epopeya se expresa a través de una “Anatomía del sufrimiento” que conduce a la desilusión del sujeto humano en su fatalidad.

Sin embargo, la confluencia entre tragedia, estética y filosofía se puede advertir en la convicción de un sujeto que produce imágenes a través de un determinado discurso de la representación o la transgresión.

En el contexto de la tragedia griega y moderna se asume la catarsis junto a una descontitución y destrucción de la máscara. El teatro se concretiza en la representación, a través de actores y funciones críticas organizadas en el proceso de la interpretación, de la elaboración de tipos, de la puesta en marcha de un sentimiento que genera la alteridad del sujeto trágico, tal como podemos ver de manera sostenida en algunos dramaturgos antiguos y modernos.

En efecto, existe, como un primer enmarque en la dramaturgia de Esquilo, Sófocles y Eurípides, un conjunto de palabras y acciones, coros trágicos y elementos interpretativos que aparecen en las obras Prometeo encadenado, Las Euménides, Edipo y Antígona y Las Bacantes, visiones de un pensamiento trágico y, por lo mismo, de una dramaturgia sustentada en valores mitológicos que se humanizan en la acción y se particularizan en una cosmovisión de orden propiamente filosófico y antropológico.

La tragedia y lo trágico ocurren en el mundo humano o deshumanizado y por ello, el objeto de lo trágico es el sujeto humano que vive o muere en un espacio-tiempo determinado. Los orígenes de la existencia trágica se expresan conjuntamente con la fatalidad, que los griegos se explicaban como un efecto de la contradicción y el destino humano.

El punto de apoyo de la estética de la tragedia y de lo trágico es, en este sentido, aquello que garantiza una creación y una concepción de la vida basada en el tiempo, la voluntad del autor y del sujeto trágico, lo cual prohíja una mirada en su significación dentro de la historia natural y cultural de la sensibilidad.

Lo que se recupera en el drama barroco tiene su punto de interés en la tragedia escrita y reescrita en el clasicismo francés, esto es Racine, Corneille y los Poetas franceses de la Pléyades, quienes en el contexto de la visión y la significación poética y dramática desarrollan una filosofía sensible enmarcada dentro de lo que sería una historia del pensamiento trágico y a su vez una cardinal filosófica de todo pensamiento cuyo valor se deja ver en el orden de la representación del sujeto trágico.

De esta manera los principios que gobiernan las principales tendencias de una estética de lo trágico, nos pone frente a una lectura que confirma y conforma las ideas de una visión que, en determinados momentos puede ser abierta y cerrada en los diferentes momentos de la creación y de la crisis de la historia social y cultural.

En este sentido, lo trágico se expresa a través de la muerte, de la vida violenta, el suicidio, del sentimiento fatal de la disolución humana, de la destrucción del cuerpo, de los temblores únicos del deseo de muerte, de la energética solar, del fuego de la carne, de las perversidades humanas, de las deformaciones de la fealdad, de los infiernos interiores, de los desequilibrios humanos, de las rupturas psicológicas e históricas, de la destrucción de toda entidad.

Estos elementos caracterizadores del pensamiento trágico y de toda estética filosófica centrada en los símbolos, el cuerpo, la historia y las huellas de creación irán conformándose desde Platón hasta Vico, desde Kant hasta Marx, y desde K. Jaspers y Husserl hasta Lukács y Robert D. Kaplan. Toda una travesía de la potencia del pensamiento y del sujeto trágico ligado a la obra de arte entendida como contradicción de lo sensible y de toda intuición fundadora y creacional.

Tragedia, estética y cultura

En sus ensayos sobre “La tragedia de la cultura” de Georg Simmel, se explica un determinado comportamiento estético-sensible a partir del concepto denominado “tragedia” del sujeto.

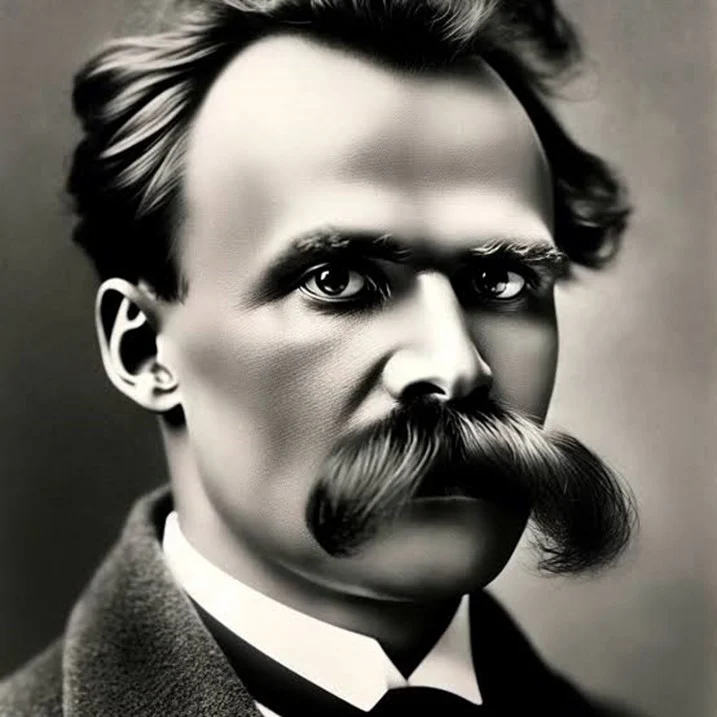

En este sentido, las creencias que justifican un determinado modo de sentir, actuar, desear el arte y lo artístico tienden a tocar los límites del ser y la “cosa” fatal en el mundo. La estética alemana de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX se afirmó en su base de pensamiento estético mediante tres vertientes de pensamiento, creación y realidad sensible. Kant, Hegel, Marx, Dilthey, Nietzsche y Jaspers, quienes constituyen en esta perspectiva fundamentales cosmovisiones y sobre todo diversos caminos visibles de la creación artística y humana.

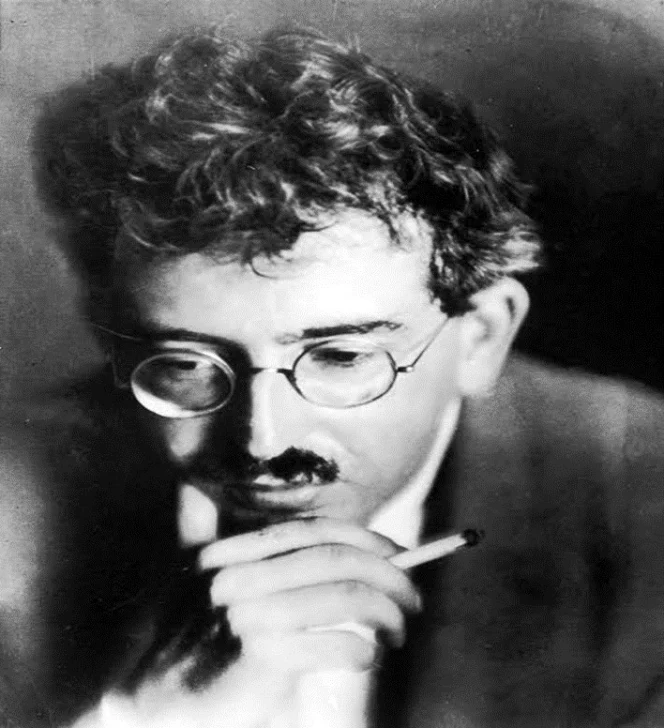

El elemento trágico de los contextos en que se origina y desarrolla la obra de arte y el sujeto, produce a su vez un mundo, un relato y una vuelta al arquetipo. Se trata, en este caso, del sujeto, el mundo y su destrucción. Lo trágico y el sujeto de la crisis, se abrazan en el momento en que el arte se materializa en la historia, pues como sugiere Walter Benjamín, la literatura, la creación artística y el mundo artístico se producen y se organizan en la historia (Ver Walter Benjamin: Sobre el concepto de historia, 2016).

Toda estética en sentido negativo se reconoce en una “Tragedia de la cultura”, pues la contradicción es la ley que gobierna lo real y el mundo mismo de la historia (Ver, Ricardo Forster: La travesía del abismo: Mal y modernidad en Walter Benjamin, 2014).

Según George Steiner en su libro La Muerte de la tragedia (1961), lo antiguo de la tragedia ha desaparecido, lo trágico ha evolucionado; de la tragedia ha quedado solamente su arquetipo o modelo. Las líneas sensibles de una literatura referida a lo trágico, la representación y el acto ante el mundo que invitan al sujeto a un entendimiento profundo de las imágenes fundamentales de la vida sensible. El cosmos será el espacio plural y dinámica de los sentidos.

Conforme a Johannes Volkelt, en su obra titulada Estética de lo trágico (1925), lo que hace posible un modelo de representación de lo trágico individual, que es la caída o pérdida de la razón del mundo histórico y cultural. El sujeto cuya determinación estética actúa en base al conflicto provoca de esta manera una sucesión de eventos que, por su grado de instrucción habita y al mismo tiempo invita a prescindir de los dioses.

En tal sentido, tragedia, historia, sujeto y estética de la muerte se justifican en una línea cardinal donde los usos humanos y los lenguajes de significación se registran como relato, intencionalidad y transgresión. Toda vez que los principales gestos humanos refieren a la representación mítica del mundo histórico y del sujeto de la cultura.

Compartir esta nota