Pues de eso se trata precisamente; del poema como brote y horizonte de mundo. Del lenguaje y sus diversos recorridos. Justamente cuando el poíen (creación y hacer), alumbra se convierte en ritmo y symmetron (quilibrio, simetría), tempo de la palabra dicha, vocalizada, hablada a partir de una acústica verbal expresiva que no desvía su temporalidad ni su dinámica interna como habla-que-se-habla-a-sí-misma, para advertir el mundo escuchado, hablado por el poeta. Acto de resistencia que encontramos sin obstáculos en Nietzsche, Parménides, Virgilio, Dante, Eminescu, Arghezi, Novalis, Böhme y los demás modernos creadores de tejidos expresivos y filosóficos; texto que legitima lenguajes de significación donde encontramos también el registro figural de la modernidad (Eliot, Pound, Sanguinetti, Edgar Lee Masters, Cummings, Denis Rouche, Haroldo de Campos, Lezama Lima y una confluencia de escrituras en el espacio espermático del poema.

Seminal, la voz especula el espesor del sonido-sentido y la estructura profunda cobra cuerpo en la función simbólica del habla-escucha poética desde la dimensión polilógica de un poema que se escucha como germinación e intuición de lenguaje. Es entonces cuando desde alguna orilla verbal lo político se acerca al centro de toda visibilidad poética particularizado en su forma-sentido.

Rumor que va más allá, incluso del texto entendido como artefacto, para convertirse en lugar de la diferencia poética y ruptura de lo corpóreo, clinamen, desautomatización creciente de la poeticidad fijada como uso, tradición y anti-tradición, modernidad y trans-modernidad; huella y sustancia de una historia que se hace y deshace en el poema como forma-sentido y forma-sustancia del lenguaje.

Sin embargo, la quebradura también quiere hablar de lo que ella es o quiere ser en la metáfora, el alegorema, la paradoja, el asíndeton y el polisindeton como procedimientos significantes o figurales del poema. ¿Distancia o polisemia del logos tubular del poíen?

¿Qué es lo que leemos debajo o encima del poema; qué nos dice y nos hace escuchar el poeta, llámese Michel De Guy, Michel Butor, Claude Minier, Anne Marie Albiach, Bernard Nöel, Marcelin Pleynet, Pierre Rottenberg y otros textualizadores poéticos, deconstructores de la página poética y sus conjunciones llamadas verbales y visuales, en cuyo movimiento intencional y escriturario crean aquella dialéctica diferencial de lo poético.

La germinación poética es la rebelión misma de los altomodernos (Ver, Los hilos conductores, de Gérard de Cortanze, Serge Mestre, Christian Prigent, Maurice Roche, Denis Roche, Jacques Roubaut) y en su verticalidad y horizontalidad advertimos aquello que sutura la lengua-tiempo y la lengua-espacio del minimalismo poético, así como del neodadaismo de los poetas visuales y experimentales caribeños y latinoamericanos (Severo Sarduy, Augusto de Campos, Cayo Claudio Espinal, Néstor Barreto, Haroldo de Campos, Moacir Amancio y otros), que han pensado lo poético, la poeticidad y el círculo comprensivo del poema. ¿Qué ha sido de la poesía después del desborde y descentramiento del Reduchamp, poema-imago de Augusto de Campos, con grafismos e iconogramas de Julio Plaza? La provocación llevada a cabo por Saúl Yurkievich en el texto-poema-vórtice, titulado Washington square en 1978, crea en el discurso poético hispanoamericano una experiencia del decir inductiva con base en una escucha integrada de la intuición verbal-expresiva. Se trata de una poética generativa y musical abstracta y texticular.

En nuestro caso, la poesía dominicana del ahora cuenta con poetas que, saliéndose de la antigualla del mito de las llamadas generaciones literarias, o de las también mal llamadas promociones por décadas, fracturan ese engaño histórico-literario al que rinden culto los desperfilados agrupadores, amontonadores, supuradores, domingueros y sabatinos, pseudo-poetas y fotográficos dominicanos hegemónicos.

¿Poesía del pasado, de la no-diferencia, de esenciales, afónicos, a-tonales, ligeros, miméticos hasta la saciedad?

Encontramos en las nuevas voces del ahora, los que se salen del formato logográfico y lúdico del poema, enmohecido y salpicado de “gracejos” y disjecta membra.

La poesía dominicana del ahora entra y sale del registro isleño para matar al “padre autoritario” que es el poeta oficial y oficioso, el poeta estatal, nominado por el Estado como ejemplo o modelo local premiado bajo estrategias y momentos inocultables del relato de poder, neutro y santificado por los acuerdos también neutros y monofónicos.

¿Cuáles son los guiños del poeta en esta altomodernidad contaminada por los residuos de una alteridad-otredad sin respaldo llamada repetición?

Hay que buscar más en la ética y la moral del llamado punto de vista, o en los puntos de vista de cierta, “persistencia de la poesía” cuyo anclaje o “fondero” pretende anular los nuevos lenguajes de significación del poema asumidos por los novísimos poetas del ahora. La supuesta ganancia de buscones de rémoras y espacios de “visibilidad” equivoca el rutario de lo que es o sería en nuestros días la poesía.

Pensamos que lejos de ocasiones y de poetas de oportunidad y de “suerte”, existen los poetas del ahora como categoría de creadores (y creadoras) del presente en la República Dominicana. Constituyen un ejército de relevo y poéticas emergentes que fluyen, empujan, subvierten ese estancado mito de las generaciones poéticas; mito neocolonial que tiene sus defensores a ultranza y en desmedro de un listado más amplio de novísimos poetas que hoy se buscan, pero siguen “buscando” en sus propias experiencias neopoéticas, confluyentes en el decir y el escucha, en el habla-hablar poético diferenciado, pero activado a partir de ese oído, tímpano que se vuelve equilibrio, centro y pensamiento del sentido poético actual.

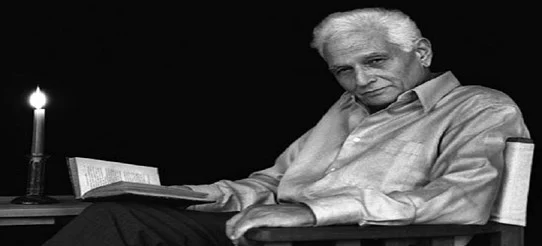

En este sentido, es saludable recordar, llegado este momento, un texto dicho y escuchado por el filósofo y escritor judío-argelino titulado Tímpano (Ver Jacques Derrida: Márgenes de la filosofía, 1989).

Se trata de un doble campo en diálogo: filosofía y poesía. El hecho de que el poeta dialogue con el filósofo no oculta las “membraciones” poéticas y circulares de Michel Leiris, desde un texto que habla sus bordes y centros de escritura.

El doble oído crea en este texto el espesor poético del otro. El poema presentifica un sentido del ritmo poético-filosófico de largo aliento intencional:

“Esta repercusión fatigada ya por un tipo que todavía no ha sonado, este tiempo sellado entre la escritura y el habla (se) llaman un Coup de donc. Cuando perfora, se muere de envidia de sustituir a algún cadáver glorioso. Basta en suma, apenas, esperar”. (Op. cit. P.34)

Sin embargo:

“Lo que entonces se trama no sigue el fuego de un encadenamiento. Representa más bien el encadenamiento” (ibíd.)

La tensión de lo poético en el logos germinal hace que el poeta Michel Leiris hable, diga su propia fuente en proceso y en contexto:

“… y por consiguiente, mayor asegurado aparentemente de mantenerse sobre un sueño estable, se descubre, en verdad, enfrentado con lo inefable, al presentarse la línea melódica como la traducción, en un idioma puramente sonoro, de lo que no podría ser dicho por medio de palabras. De manera que con mayor razón cuando la fuente del canto, en vez de ser una boca humana (es decir, un órgano que más o menos conocemos), sea un ingenio mecánico que añade a lo que ya tiene de extraño en el hablar musical de la sorpresa de su reproducción…” (Op. cit. pp.31-32, segunda columna).

Justo es, ahora, volver al comienzo. La germinación poética es una abertura, el claroscuro del poema contemporáneo, la vastedad de lo inasible, poema y habla, verbum y dictum como sorpresa del lector. En dicha travesía a contra-golpe se mueve la dicción poética, el decir como habla-escucha de lo poético y el poema.

La “sordera” de muchos poetas de nuestros días ha logrado desalojar el poema del decir y del escucha. El desbalance de sentido creado por la voz en movimiento en contra de la voz estancada, aspira a denegar la representación como fuego de superficie a favor de comprender el campo expandido del sentido en el poema.

Compartir esta nota