“Unicornios y plumajes, tornasol de sedas metido en turbamulta de rasos y cintajos, turquerias y mamarrachos, con tal estrépito de címbalos y matracas, de tambores, panderos y cornetas, que todas las palomas de la ciudad, en un solo vuelo que por segundos ennegreció el firmamento, huyeron hacia orillas lejanas…” Alejo Carpentier: Concierto Barroco, Siglo XXI, ed. 1983, p. 34.

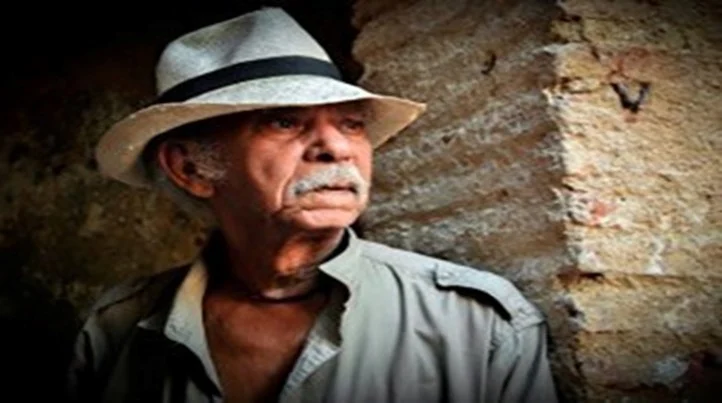

Cuando el artista dominicano José Cestero descubrió que su mano y su mirada podrían alterar el mundo mediante la pintura y el dibujo asumió su mundo como cuerpo, espejo, forma visionaria y camino de creación.

Una presencia desgarrada invade el espacio y lo recorres con todo el sentido que puede motivar el movimiento de la imagen alegórica urbana, neocolonial. A través de los varios siglos, grafías y miradas se configura el acto mediante el cual, la materia pictórica se deconstruye, en sus propósitos estéticos, para de esa manera convertir la temporalidad interna en aceptación y vínculo cromático, cercana a la desproporción y aventura del dibujo y el espacio-cromático espectral. El artista recupera sus fantasmas, aquellos suelos latentes y libres de su creación. La estructuración de su mundo artístico se obtiene a través de un montaje de objetos propios de la tradición biocultural y las transgresiones posibles situables en la juntura cultural y en la territorialidad del signo itinerante. El relato de Cestero es su vida misma y las conjunciones de su travesía vital.

La organización de un espacio significante invita a un reconocimiento que en José Cestero (1937-2025) tiene su propia particularidad. El arte pictórico y dibujístico, en su caso, es vida y edad que persiguen al pintor, pero más que eso es intencionalidad fundante que unifica en la exterioridad de significante, las marcas de un imaginario visual pronunciado en el espesor de la temática, esto es, en la determinación de los constituyentes ideacionales que facilita su lectura.

El alfabeto visual de Cestero se construye como posibilidad estética y fábula, pero también como intimación comunicativa y experiencia. Preciso es reconocer en su obra los encuentros fantasmales se juntan en aquellas zonas de su visión sonámbula e itinerante del vivir. Los movimientos de la imagen sugeridos por las diversas técnicas utilizadas muestran su capacidad de creador visual. Así, el cuadro produce la apertura, pero también la necesariedad del contacto y la otredad; intuición del otro como recorrido de la mismidad. El objeto en este sentido solicita una lectura concentrada, su singularidad medial y la extensión provocada por el violentamiento de la forma espacio-temporal.

Los trabajos de Cestero se reconocen en la visualidad urbana y a los gestos naturales, pero, además, a la psicología del existente ciertamente sustituido por la visión trascendente, como se puede ver en “La familia Arnolfini”.

La experiencia pictórica del artista se convierte cada vez más en transformación y desocultamiento de una interioridad justificada en la visión de los motivos situados plásticamente en la historicidad de los signos y señales que puntualizan la temática y la intuición del pintor en tanto que psicofante. Una visión modal en el uso de los cortes y las encrucijadas colorísticas, así como el des-enterramiento de los objetos que han logrado significar el orden “arqueológico” de su universo, remite a las originarias señales de su lenguaje fundante, cuya historialidad conduce a la fascinación literal de su cosmos visual.

Esta última decisión creadora construye una verdadera y vertebrada temática del signo en reversión constante y en cuya dinámica se expresa el vertimiento de un mundo posible de la imagen itinerante. El descubrimiento, por un lado, y la convergencia pictorial por otro lado, permiten reconocer al artista que dialoga a su vez con el cuerpo de la visión del otro.

Asistimos al conocimiento de una literalidad visual de la imagen entendida e intuida como fascinación y secuenciación de formas y objetos cuya significación nos permite observar la presencia o referenciación elíptica a través de la narrativa simiovisual. Una polifonía integradora impone desde su estilo el tipo de soporte indicador de la procesualidad estética materializada en su propia estilística. La determinabilidad indicada en el orden de las conjeturas estéticas neobarrocas le permiten al artista re-conocer, y re-construir el orden co-presencial de los signos, pero aún más, la “territorialización” de un drama del sujeto, perforado por las vidas ideales que se sitúan en la cotidianidad.

El devenir de las formas, es, en Cestero, un campo de significación polifónico y rítmico, donde se insiste en las diversas relaciones e interacciones de la mirada visual. Y es que, a partir de la configuralidad móvil de la visión plástica advertimos los diversos entrecruces de una “geometría musical” donde las formas participan como elementos activadores de un proceso que, como ficción, permanentiza el ver del pintor, pero también, el sentir producido por la sensualidad morfológica de lo visual.

La forma de algunos cuerpos visuales de Cestero engendra un orden estético paricularizado en los fantasmas post-colombinos y en el siluetaje de sombras que invaden el espacio de su visión. La continuidad pictorial y dibujística advertida en la construcción de su objeto estético muestra los contenidos y su posición de valor en el contexto de imagen y en los filtros presentes en la superficie y sus tramados visuales. La actualización del contenido de imagen engendra los acontecimientos narrativos que enuncia en su caso la ficción plástica.

La literalidad de la ficción visual recompone las diversas acciones propuestas por la individualidad de cada cuadro. Significativa es la tendencia a la figuración literal donde aparecen los temas sobre Dostoievsky, Kafka y Carpentier, así como las reproducciones sobre Van Eyck, Cervantes y otros creadores del arte universal.

No existe en José Cestero una “arbitrariedad del signo”, sino, una motivación del elemento espectral y rítmico unificado tanto en la superficie como en la profundidad de lo temático. La intuición barroco-manierista funda en cada espacio advertido y actualizado del artista el mensaje primario de la imagen, pues ésta dialoga con el mundo y su magia expresa en modelo plástico el gesto formal de su visión creadora.

Una Mirada crítica imagina el foco tramático y traumático en tanto que escenografía tropical de un texto pictórico producido por el escritor cubano Alejo Carpentier:

“..De pronto, añadiendo su sinfonía a la de las banderas y enseñas, se prendieron las linternas y faroles de los buques de guerra, fragatas, galeras, barcazas del comercio, goletas pesqueras, de tripulaciones disfrazadas, en tanto que apareció, tal una pérgola flotante todo remendado de tablones disparejos y duelas de barril, maltrecho pero todavía vistoso y engreído, el último bucentauro de la serenísima República sacado de su cobertizo, en tal día de fiesta, para dispersar las chispas, coheterías y bengalas de un fuego artificial coronado de girándulas y meteoros…” (vid. Carpentier, Concierto barroco, p.34). La biografía colombina ironizada en las imágenes de una visión postcolonial presenta el cuadro epocal en el orden politonal y polidireccional descriptor de la visión mítico-mágica encendida en el movimiento de la ficción pictórica.

El 21 de marzo de 1991, José Cestero realiza su exposición Lo real maravilloso en la Galería de Arte Moderno, que es un homenaje al novelista cubano Alejo Carpentier, al tiempo que una revelación de lo real maravilloso, no como teoría sino como aceptación del contacto mistérico del mundo antillano se expresa en el sentipensar de la prosa del mundo Carpenteriano. La exposición nos puso frente a un artista responsable de una elaboración sociocultural que pone de relieve el mundo de las alambradas, los retratos-homenajes, las alegorías tropicales, la brujería y el milagro de un espacio cultural marcado por la diferencia antropológica, poética y mítica. El descubrimiento de la poética ficcional carpenteriana en su modalidad alquímica y poético-musical, es un contacto que ha realizado el pintor junto a la lectura del novelista, siendo él a su vez, personaje y hierofante de una epifanía advertida en la dinámica del dibujo-pintura entendido como simbiosis figural y abstracta; lo que puede notarse en facturaciones como: La consagración de la primavera según Alejo Carpentier e Igor Stravinski; Alejo Carpentier saboreando un majarete dominicano; Carpentier en el siglo de las luces, Retrato del negro Eusebio Cue y la Virgen del Cobre, donde el imaginario, es, juntura alucinante, a través de la cual surgen y se intuyen los personajes que en la tradicionalidad-modernidad desarrollan las estructuras poéticas y visuales de lo imaginario.

Esta perspectiva del artista (aceptada en confesión personal) requiere de un sujeto referencial destacado en el fondo arcaico y moderno de la cultura caribeña. De ahí que la tela sea un “concierto”, un intertexto visual-verbal dinámico; un diálogo entre el artista y el escritor:

“En gris de agua y cielos aneblados, a pesar de la suavidad de aquel invierno; bajo la grisura de nubes matizadas de sepia cuando se pintaban, abajo, sobre las anchas, blandas en sus mecimientos sin espumas que se abrían o se entremezclaban al ser devueltas de una orilla a otra; entre los difuminos de acuarela muy lavada que desdibujaban el contorno de iglesias y palacios, con una humedad que se definía en tonos de alga sobre las escalinatas y los atracaderos, en llovidos reflejos sobre el embaldosado de las plazas, en brumosas manchas puestas a lo largo de las paredes lamidas por pequeñas alas silenciosas; entre envanescencias , sordinas, luces ocres y tristezas de modo a la sombra de los puentes abiertos sobre la quietud de los canales; al pie de los cipreses que eran como árboles apenas esbozados; entre grisuras, opalescencias, matices crepusculares, sanguinas apagadas, humos de un azul pastel. Había estallado el carnaval, el gran carnaval de Epifanía, en amarillo naranja y amarillo mandarina, en amarillo canario y en verde rana, en rojo granate, rojo petirrojo, rojo de cajas chinas, trajes ajedrezados en añil y azafrán, moñas y escarapelas, listados de caramelo y palo de barbería…” (Alejo Carpentier, Concierto…, op. cit. p.33).

Dicho “cuadro narrativo y descriptivo engendra los objetos y el espacio de una antillanía barroca/neobarroca interiorizada como contacto imaginario pronunciado por la temática misma del signo visual cuya función es el circunstante plástico y literario, pero que a través de la imagen misma absorbe la magia, la brujería, el pentagrama donde los elementos aparecen en una doble sinfonía: la visual y la poética.

Compartir esta nota