Escribir es una forma de transmitir sentido, emoción y belleza a los otros. En ese gesto creador, la obra literaria de Fanny Santana se convierte en una ofrenda, una manera de vincularse con el mundo y de restituirle su misterio. En ella, el acto de escribir no es un mero ejercicio estético, sino afirmación de existencia, diálogo espiritual y compromiso con la memoria colectiva. Como auténtica escritora, posee una mirada hondamente humana, capaz de penetrar la realidad y transformarla en experiencia simbólica. Esa mirada, que trasciende el tiempo y la circunstancia, es la que habita en Toeya, la hija del mar, donde la palabra se vuelve canto, resistencia y celebración de la vida. Este reconocimiento no es un elogio circunstancial, sino una forma de situar la obra en el lugar que le corresponde: el de una narrativa que encarna sensibilidad, pensamiento y memoria cultural. En Santana, la escritura se convierte en territorio de identidad, en un puente entre la historia y la imaginación, donde la voz femenina asume la tarea de reescribir el Caribe desde su propio centro simbólico.

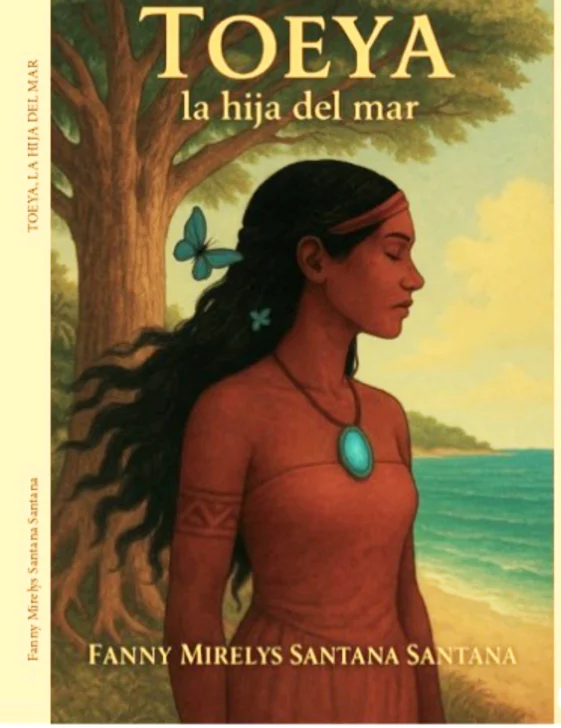

La novela Toeya, la hija del mar, de Fanny Mirelys Santana, constituye una de las contribuciones más significativas a la narrativa dominicana contemporánea. A través de la reconstrucción poética del universo taíno y la revalorización de la voz femenina, Santana propone una lectura decolonial de la historia del Caribe. La obra combina lirismo, conciencia histórica y sensibilidad social, y su protagonista, Toeya, hija del cacique Cayacoa, representa un eje simbólico de resistencia cultural y espiritual. El Caribe no se limita a ser un escenario en la narrativa; es fuerza vital y constitutiva de la identidad de los personajes. La descripción de Saona —“la brisa salada”, “el fulgor del sol”, “las olas que besan la costa”— transforma el paisaje en cosmogonía, donde la naturaleza refleja tanto la vida como el encuentro traumático con los europeos. El mar, en particular, funciona como símbolo de origen y destino, testigo y mediador del cambio histórico.

Toeya encarna el poder femenino, la conexión espiritual con la tierra y la continuidad de la memoria cultural taína. Santana evita retratar a la mujer como víctima; en su lugar, la dota de agencia, autoridad y sabiduría. Desde una perspectiva decolonial, la figura de Toeya restaura la voz histórica de la mujer taína, negada por los cronistas y por siglos de invisibilización cultural. La tensión entre deseo y conquista se expresa en el encuentro amoroso con un joven español, símbolo de la complejidad humana de la historia del mestizaje, donde amor y violencia coexisten y plantean preguntas sobre reconciliación, memoria y resiliencia cultural.

El lenguaje de Santana, poético y cadencioso, remite al areíto, la tradición oral taína. La prosa se convierte en vehículo para revivir la memoria ancestral, transformando la lengua española en instrumento de resistencia cultural. La novela logra así una oralidad escrita que celebra la historia y la espiritualidad del Caribe originario. Además, Santana dialoga críticamente con los cronistas de Indias para reescribir la historia desde la voz autóctona. Bartolomé de las Casas denuncia el genocidio indígena; en Toeya, su ética se convierte en memoria reparadora. Fray Ramón Pané documenta mitos y rituales taínos; Toeya encarna a Atabey, recuperando el principio femenino creador. Fernández de Oviedo y Valdés y Pedro Mártir de Anglería describen etnográficamente a los taínos; Santana subvierte esa mirada, situando a la mujer como sujeto, no objeto. Fray Cipriano de Utrera rescata la figura de Anacaona como símbolo de resistencia; Toeya hereda esa fuerza poética y ética. Incluso Cristóbal Colón, que registra el “descubrimiento” del Caribe, es invertido por Santana, mostrando que la región ya poseía historia, rito y palabra antes de la llegada europea.

En las primeras líneas de Toeya, la hija del mar, Fanny Santana nos sumerge en una atmósfera mítica y sensorial. La “brisa salada de Isia Catalina” y el “fulgor dorado del sol” instauran un paisaje que no solo sirve de escenario, sino que actúa como fuerza viva, cómplice del destino de los personajes. Desde ese inicio, la novela anuncia su tono: lírico, simbólico y enraizado en una identidad profundamente antillana. Toeya representa el espíritu de la resistencia, la conexión con la tierra y la herencia cultural, combinando belleza, fuerza y sacralidad. Su figura se convierte en símbolo de la mujer originaria que encarna tanto el amor como la tragedia de la conquista, una metáfora del Caribe mismo: hermoso, fecundo y desgarrado por la irrupción colonial.

La aparición del joven español introduce el conflicto clásico entre Eros y poder, entre el deseo humano y las estructuras de dominación. No se trata solo de un romance imposible, sino de un encuentro civilizatorio que desnuda la tensión entre dos mundos. En esta dualidad —amor y guerra, fe y destino— la autora teje un drama histórico con resonancias universales: ¿puede el amor sobrevivir a la violencia de la historia? La escritura poética de Santana combina la cadencia del mito con la fuerza de la oralidad caribeña, logrando un equilibrio entre emoción y denuncia. Frases como “espíritu tan fuerte como las olas que besan la costa” revelan la sensibilidad estética que transfigura la narración en canto y memoria.

Asimismo, la obra se inscribe en la narrativa poscolonial y de reivindicación femenina, donde el mar y la naturaleza se erigen en espacios de identidad y resistencia. Toeya no solo es personaje: es memoria, es tierra, es agua. A través de ella, Santana plantea una reflexión sobre la mujer como guardiana de la cultura y puente entre los tiempos. Desde esta perspectiva cultural, Toeya, la hija del mar se perfila como una contribución relevante a la narrativa dominicana contemporánea, al articular mito, historia y sensibilidad moderna. La autora no se limita a reconstruir el pasado, sino que lo revisa desde una mirada crítica, decolonial y profundamente humana.

Síntesis valorativa

- Tema central: el amor imposible entre mundos enfrentados, símbolo de la conquista.

- Estilo: poético, evocador, cargado de imágenes naturales y simbólicas.

- Aportes: revalorización de la memoria ancestral, empoderamiento femenino y recuperación de la identidad caribeña desde una voz contemporánea.

- Valor literario: alto; combina lirismo, reflexión histórica y compromiso cultural

Compartir esta nota