“Ya veo al cristal del desengaño, que soy polvo, nada y viento” – Pedro Calderón de la Barca

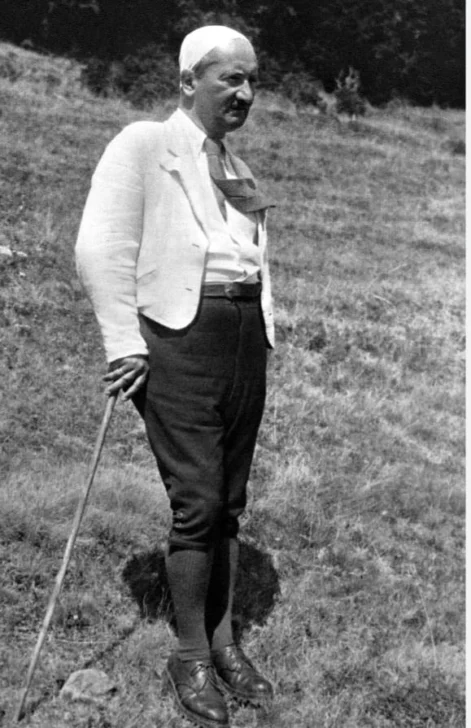

Un encuentro entre Martin Heidegger y Paul Celan. ¿Acaso fue culmen y despeñadero? Esta reunión puede asemejarse a dos mares que fluyen desde vientos y mareas contrarias: uno desde la sima ontológica del ser, el otro desde el abismo infernal del sufrimiento histórico. Su confluencia fue como un cruce de miradas en la brisa: breve, potente, lleno de significados que no lograron decirse del todo.

La subida a Todtnauberg, el promontorio como blasón. En el año 1967 ocurrió este encuentro sin igual. Celan, cargado de expectativas, llegó a la choza de Heidegger en Todtnauberg. Buscaba palabras, respuestas. ¿Quería redención a través de ellas? El pensador, centinela del ser y de la afonía, lo recibió en la espesura, en un ambiente donde la palabra se vuelve resonancia y la idea, verdín añejo. De ese encuentro nació el poema Todtnauberg, vestigio de una ilusión fracturada.

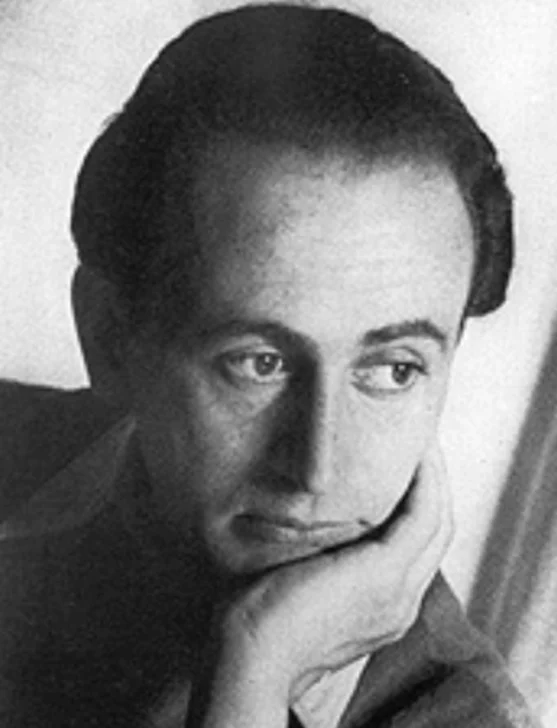

¿Acaso el silencio fue una sombra? La poesía de Paul Celan sajaba la laceración del exterminio. Esperaba esa palabra que nunca llegó: una abertura en la coraza de la mudez, una testificación, una oblación. Pero Heidegger permaneció callado como una roca que no llora, y en ese mutismo el poeta leyó una negativa, una distancia imposible de cruzar. Todtnauberg se alzó como ruina verbal: ruina de un diálogo, un diálogo de lo que no pudo ser. Una conversación entre dos almas que, aunque se reconocían en la búsqueda, habitaban diferentes abismos del lenguaje. Heidegger nombraba el ser como quien talla una efigie; Celan, en cambio, hurgaba entre los desechos del verbo, buscando palabras entre las cenizas.

¿Estos lenguajes se tocaban? El primero creía en el lenguaje como desocultamiento, como claro en el bosque del ser; el segundo hablaba desde la herida, desde la imposibilidad de nombrar sin traicionar. Dos órbitas que apenas se rozaban, como cometas condenados a no colisionar. Celan quiso aprisionar un poema en la afonía de la noche, al balanceo de la luna, al extinguirse el día. Lo persiguió y se extinguió en los árboles helados del invierno. Confió divisarlo en la senda donde el alfabeto configura un puente para alcanzar el sol. Esperó que Heidegger dijera por cuál sendero vendría. Tal vez el alfabeto se convirtió en un poema con marcas de las manos del filósofo; quizás la brisa lo condujo a los árboles fríos para entregárselo a la nieve que temblaba en los copos más altos.

En una tregua, Hölderlin era su mar común: ambos se inclinaban ante él. Sus voces, por un instante, parecieron armonizarse, como dos cuerdas que vibran en un mismo tono antes de volver a su propio silencio. Entre el eco y la grieta, muchos poetas y filósofos han querido leer en el silencio de Heidegger un lenguaje oculto, una conversación sin palabras. Otros, más cercanos a la herida de Celan, vieron en ese mutismo la confirmación de una desilusión. Tal vez la filosofía no puede responder al clamor del dolor.

¿Fue este encuentro una metáfora de clausura? Una metáfora del aislamiento: entre la razón y la poesía, entre el pensar y el sentir, entre el horror del pasado y la palabra que no basta para redimirlo. Un cruce de caminos bajo una lluvia que no cesa. El filósofo y el poeta se vieron, se reconocieron, y siguió cada uno su camino. Entre los árboles quedó el poema como piedra en sendero: memoria de una esperanza herida, de dos voces que revelaron la imposibilidad de una reconciliación sin verdad.

El encuentro entre Martin Heidegger y Paul Celan constituye una escena filosóficamente significativa, no por lo que se dijo, sino por lo que no pudo decirse. Más que un mero episodio biográfico, este gesto interrumpido pone en juego las tensiones entre ontología y memoria, entre el lenguaje como morada del ser y el lenguaje como aserción del trauma.

¿La visita a Todtnauberg fue una búsqueda de sentido en la altura? No fue solo un desplazamiento físico, sino un intento de aproximación entre dos formas de habitar el lenguaje. Heidegger, el pensador que proclamó que “el lenguaje es la casa del ser”, recibía al poeta que había hecho del lenguaje una casa en ruinas. El encuentro se carga así de una tensión originaria: ¿puede aún el lenguaje hospedar el ser tras Auschwitz?

Aquí, el silencio es acontecimiento filosófico y moral. Celan no solo buscaba hospitalidad filosófica, sino también una apertura ética. Su poética se gestaba en el abismo del exterminio: quería una palabra que se hiciera responsable del pasado. El silencio de Heidegger ha sido leído de múltiples maneras: ¿fue deliberado, una forma de ocultamiento?, ¿o, como algunos sugieren, un lenguaje distinto, una respuesta confiada desde su pensamiento del ser? Este silencio no es simplemente ausencia: en el marco de la filosofía heideggeriana, puede constituir un modo propio del lenguaje, una reticencia que resguarda lo indecible. Sin embargo, para Celan, marcado por el mandato de testimoniar lo irrepresentable, el silencio podía devenir negación, evasión, clausura.

Para Celan, la poesía se había escapado, doliente y fantasmagórica. Llegó zarandeando, imponiéndose a su oído, adentrándose en sus elucubraciones, queriendo que autorizara su ocurrencia. Aparecía atónita, urgente, tenaz, y escapaba luego en la fría oscuridad, dejando interrogantes llenas de todo lo posible: un corazón raro y loco, la pesadumbre del desesperanzado, la risa secreta, el verbo callado. Su rastro era borrado: unos versos sin terminar, enflautados con el fulgor visceral de este mundo caprichoso. A veces, una suposición descendía en el torso chirrizo de Celan; en un instante, parecía transformarse en verdad y se abrían los capullos de manzanilla… y entonces llegaba el anochecer en la faz de Heidegger. Era solo eso, y nada más. Después, quemaba el astro rey, y la oscuridad crecía entre ocotillos que cuestionaban el enigma. El alma de Celan se preguntaba cómo Heidegger podía ser albero esparcido por la fuerte brisa. Las huellas del poeta desaparecían en el torbellino; la tiniebla invadía la reverberación de la esencia del filósofo, y en la quietud que el yermo custodiaba, su remembranza era una estrella que no se ocultaba.

Todtnauberg es un poema que surge como forma de pensamiento de ese encuentro. No es un relato, sino una meditación fragmentada, una constelación simbólica. En él, Celan escribe una filosofía en clave poética: plantea la imposibilidad del diálogo cuando la palabra ha sido erosionada por el crimen, y cuando el interlocutor permanece aferrado a su propio resguardo ontológico. El poema es la escena del desencuentro, el lugar de la disonancia. Heidegger pensaba el lenguaje como apertura del ser, como espacio donde la verdad acontece; pero esa verdad, en su filosofía, es originaria, prepolítica, anterior a la historia. Celan, en cambio, escribe desde la historia herida, desde la imposibilidad de que el ser acontezca sin asumir su catástrofe. Para Heidegger, el ser se olvida; para Celan, el ser sangra. Por eso, ambos habitan el lenguaje de manera disonante: uno busca lo esencial, el otro lo residual; uno abre el claro, el otro interroga las sombras. La poesía de Celan no revela el ser: exhibe su fractura.

Más allá de las lecturas biográficas o anecdóticas, el encuentro en Todtnauberg puede leerse como una escena paradigmática del pensamiento contemporáneo. ¿Cómo puede la filosofía responder, si es que puede, a la exigencia ética de la historia? ¿Puede la poesía, en su radicalidad, sostener un lenguaje que proviene del sufrimiento? Heidegger y Celan se encontraron en el límite: allí donde el pensamiento se enfrenta a lo irrepresentable, donde el lenguaje ya no “da cuenta” sino que apenas balbucea. Y en ese borde, quizá lo más honesto no sea decir, sino reconocer que hay heridas que aún no encuentran palabras.

Esos ayes de Paul Celan aún reverberan en nuestra actualidad. ¡Cuánta frustración para el poeta! Indagando, suplicando escuchar algo que atenuara su inconformidad, diciéndole a Heidegger: ¿No recordaste la morriña en la arista acongojada, en los hogares grises con luces egocéntricas y en la milagrosa casta de los bosques añejos? Quisiste ser centinela en el umbral de la roca colosal. En líneas vacías escribían de ti, dudando de tus códigos. Te adentraste en el deseo de tus mitos, en paredes tejidas de glicinas. Te perdiste muy dentro en la farsa de una alfombra roja que aullaba. Caminaste, volviste tantas veces. Un silencio te cubrió. No sueltas tu voz sellada con candados. Me iré, sin saber el porqué de tus razones manchadas de tanto dolor.

Al parecer, hay encuentros que no pertenecen al tiempo ordinario. Hay encuentros breves e intensos, como ese que unió a Celan y a Heidegger al filo del misterio, el ser y la herida de la historia. Esa historia que guarda la imposibilidad de la palabra para redimir lo que ya ha sido profanado. ¿El peregrinaje de Paul Celan valió la pena? ¿Buscaba en Heidegger un maestro, o tan solo una señal? ¿Acaso quería algo que redimiera el peso de la historia? Si tan solo el filósofo hubiera pronunciado, desde la altura de aquella cabaña, la palabra capaz de tocar la profundidad del abismo, cuánta alegría desbordada habría habitado en el corazón de Celan.

La choza de Heidegger se transformó, así, no solo en un refugio del pensamiento, sino en una ermita del silencio.

Allí donde la ontología buscaba el ser en su desnudez, llegó un poeta cargado con el polvo de los hornos y las cenizas de la lengua que había sido incendiada. ¿Qué esperaba Paul Celan? ¿Silencio como revelación y herida? Celan, hijo del sufrimiento, tal vez no esperaba respuestas, sino una apertura, una grieta, en el muro del pensamiento. Pero Heidegger le ofreció silencio. No el silencio místico que consuela, sino uno ambiguo. ¿Era ese silencio una forma de acogida más allá del juicio, o el eco de una falta aún no asumida?

En esa mutua contemplación no hubo diálogo, sino algo más hondo: la revelación de un abismo. Heidegger había hablado del lenguaje como “la casa del ser”. Celan venía de una casa en ruinas. El uno celebraba el claro del bosque, el otro caminaba entre los restos de ciudades arrasadas. De este encuentro tortuoso nació Todtnauberg como oración incompleta: no como testimonio, sino como plegaria rota. El deseo de encontrar reconocimiento, verdad o redención en quien también encarna la traición y el silencio culpable.

Árnica. Fuente y estrellas: proyección de la reparación. “Árnica, consuelo de la vista, el sorbo de la fuente con el dado de estrellas encima”. Aquí se presenta un intento de reparación simbólica. La árnica, planta medicinal, actúa como metáfora de alivio visual, pero también como fantasía de curación del dolor psíquico. El “sorbo de la fuente” es una regresión hacia lo primario, hacia lo elemental: el deseo infantil de tomar del pecho, de recibir contención. La estrella sobre la fuente sugiere un intento de encontrar sentido cósmico, una guía o incluso una redención narcisista en la mirada del otro.

En términos psicoanalíticos, este inicio denota un yo herido que busca una figura reparadora en el otro (Heidegger, el pensamiento, la filosofía, incluso el lenguaje), porque ya anticipa la frustración. La cabaña: símbolo del inconsciente del otro. “En la cabaña”: la cabaña representa el espacio interno del otro, el lugar cerrado donde habitan el pensamiento, la historia personal, los valores. Entrar en ella es una forma de ingresar simbólicamente al inconsciente ajeno. El sujeto poético se enfrenta a un entorno que no le pertenece, donde su nombre es posterior, donde ya hay inscripciones anteriores: “Cuyo el nombre acogido, antes del mío”.

Esta escena refleja un conflicto de identidad. Celan, como judío y víctima histórica, siente que su dolor ha sido desplazado, que hay un orden simbólico-filosófico-cultural que le antecede y le excluye. Esto activa sentimientos de desvalorización, exclusión e incluso humillación narcisista.

Esperanza y transferencia: el deseo de la palabra. “Línea acerca de una esperanza, hoy, a una palabra en el corazón que venga, que venga sin tardar”. Esta es la sección más explícitamente emocional. Se revela el deseo transferencial hacia Heidegger y hacia el otro simbólico: que diga algo reparador, algo que alivie el trauma, que nombre lo innombrado. Desde la psicología, Celan expresa aquí una necesidad de validación emocional profunda. La esperanza no es abstracta, es la expectativa de que el otro reconozca el dolor, lo nombre, lo cargue. Es también una fantasía infantil: que “el padre” hable, confiese, proteja.

La urgencia “sin tardar” refleja ansiedad, necesidad de que esa reparación llegue antes de que la herida se cierre mal, antes de que la identidad se fracture definitivamente.

El bosque y las orquídeas: la mente fragmentada. “Brañas del bosque, desniveladas orquídea y orquídea, solas”. Estas imágenes apuntan al estado psíquico del yo. El bosque simboliza el inconsciente: vasto, irregular, peligroso. Las orquídeas, flores hermosas pero solitarias, representan fragmentos del yo escindido: partes del alma que buscan belleza o integridad, pero que no logran vincularse entre sí. La desnivelación y la soledad implican dificultad de integración psíquica. El sujeto está dividido: quiere perdonar, pero no puede; quiere comprender, pero no encuentra palabras suficientes; quiere unir historia y presente, pero la discontinuidad es total.

Lo crudo: el trauma no elaborado. “Lo crudo, más tarde, de camino, evidente”. Esta frase revela que el trauma persiste, que el dolor no ha sido sublimado. “Crudo” indica material psíquico no elaborado, no simbolizado, que retorna como experiencia emocional directa, sin defensa ni metáfora. La evidencia es abrumadora: Celan no puede engañarse. El silencio del otro duele, y la caminata no es un camino hacia la reconciliación, sino hacia la confirmación del abandono.

El conductor como parte escindida del yo. “El que no conduce, el hombre, él lo ha escuchado también”. El conductor puede interpretarse como una parte disociada del yo, una instancia-testigo que no actúa, pero que presencia el drama interno. En psicología profunda, esta figura podría representar la conciencia observadora: esa parte de uno que ve el trauma sin poder modificarlo, que sabe pero no puede intervenir. El hecho de que él también haya escuchado la súplica refuerza la idea de que el pedido de ayuda no ha sido completamente ignorado: el yo herido conserva un espacio de testigo interno.

La ciénaga: el yo hundido en lo depresivo. “Las sendas con traviesas, a medio transitar en la alta ciénega”. La ciénaga es una metáfora clásica de la depresión, la inercia, el estancamiento emocional. El yo no avanza, o avanza mal, con dificultad. Las traviesas (maderos sobre el pantano) indican intentos de defensa, recursos psíquicos puestos para sostenerse. Pero no hay firmeza: el yo se hunde. Desde una lectura más jungiana, podríamos hablar de la “noche oscura del alma”, el descenso necesario al inconsciente más doloroso para, eventualmente, resurgir transformado.

Lo húmedo, mucho: el inconsciente desbordado. “Lo húmedo, mucho”. Este final es abierto pero intensamente simbólico. Lo húmedo está asociado al inconsciente, a las emociones, a lo regresivo. Aquí aparece como exceso: el sujeto está empapado de su propia historia de dolor, de su memoria. Hay un riesgo de inundación: de que el yo se disuelva en el duelo, en la pérdida, en la marea de lo no dicho. Pero también puede leerse como metáfora de la catarsis: lo que estaba reprimido ha salido, ha sido nombrado, aunque sea en fragmentos. En ese sentido, el poema mismo y su estructura funcionan como acto psicoterapéutico, como descarga simbólica.

En conclusión: un yo herido que aún intenta simbolizar. Desde una perspectiva psicológica, Todtnauberg es el testimonio de un yo escindido entre la necesidad de reparación y la evidencia del abandono. Es una manifestación de la psique traumatizada que busca dar forma al silencio del otro y encontrar, a través de la palabra, una vía de reconstrucción. Celan no busca solo justicia o memoria histórica: busca integración emocional, resignificación de la herida, restitución del vínculo con la humanidad.

Y aunque el poema no concluye con una resolución, su existencia misma prueba que el yo aún lucha, aún piensa, aún escribe. Paul Celan llegó a su frente de batalla como un félido siendo canto, intentando atrapar el tiempo, darle vuelta a la lluvia, escribir una leyenda nueva con un Edén rebosante de hierbabuena, pintando con colores nuevos un camino para descubrir lo que no encontró en los capítulos antiguos de Heidegger. El jardín de Paul Celan se moría de sed. Heidegger lo miraba deshojando la última margarita entre sus dedos; lanzó al aire el último pétalo y dio la espalda.

Compartir esta nota