“Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo.”-Eclesiastés 3:1

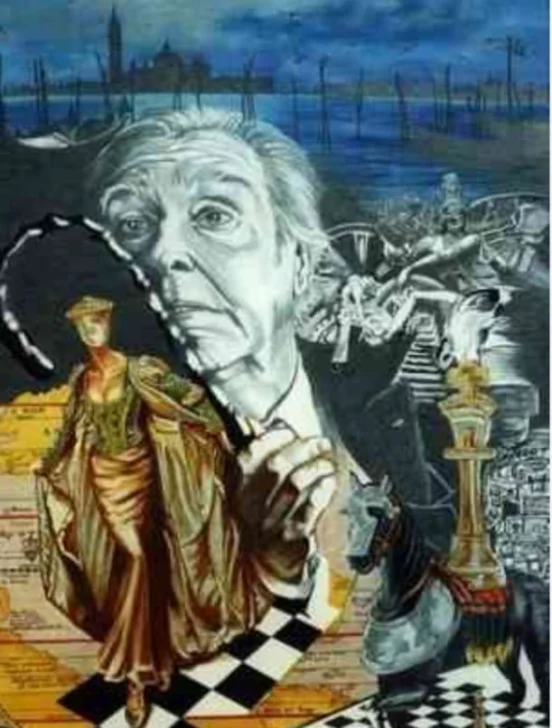

Cuando Jorge Francisco Isidoro Luis Borges escribió, en 1944 en su natal Buenos Aires, el ensayo “Nueva refutación del tiempo”, había agua sobre el vidrio de los ventanales y la lumbre, que antes era mucha, se adueñaba de la espesura, luchando en el reflejo de los ojos. Había cencellada en el amanecer; venía la quietud y todo pasaba. La brisa también se paralizaba, como si nunca hubiera existido en el presente ni en el pasado, ni tal vez en el futuro. Escasamente, bruma y un ave ascendiendo a una rama.

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha querido descifrar los enigmas del tiempo, no solo para cronometrarlo, sino para entender su esencia. Afanosamente se ha mantenido entre la precisión de los relojes y la incertidumbre de la retentiva; entre la geometría de la física y el vahído de la ontología. El tiempo no es únicamente un fenómeno que se puede medir: es también el escenario invisible en el que transcurre nuestra vida, el río en el que somos arrastrados sin retorno, y al mismo tiempo el espejo en el que intentamos ver nuestro rostro antes de que se disuelva.

Su misterio radica en una paradoja: cuanto más lo estudiamos, más se aleja. Lo que creemos sólido se fragmenta; lo que parecía lineal se curva; lo que considerábamos irreversible se vuelve, en ciertas teorías, reversible. De ahí que, a lo largo de los siglos, el tiempo haya sido territorio común de la física, la mecánica, la filosofía, la psicología, la literatura y hasta la religión. Cada disciplina intenta atrapar un haz de luz con las manos.

El siglo XX rompió los parámetros de la ideología clásica del tiempo. Dejó de ser un marco rígido y se volvió más flexible, a veces simétrico, indeterminado y siempre inquietante. Werner Heisenberg le dio otra connotación al abrir una brecha diferente con su principio de incertidumbre. La imaginación literaria, a partir de esto, abrió vuelos. También Albert Einstein trastocó la ciencia y dio un giro distinto al tiempo con su ‘’teoría de la relatividad’’. En la literatura, la ficción pudo trabajar lo que la física apenas sugería.

¡Y es que hay pasados que cambian, futuros que se doblan y presentes que se bifurcan! ¿Fue Jorge Luis Borges heredero de ese clima intelectual? Borges comprendió que el tiempo no es solo un problema para los físicos: es un enigma que habita en la apariencia cotidiana y en los sueños. En sus cuentos, el tiempo no es una línea, sino un laberinto; no es una cávea con candado, sino un lugar donde el ser humano puede perderse y acaso reinventarse. Borges no buscaba definirlo, sino habitar su misterio.

El tiempo en Borges se convierte en un espejo donde el individuo se interroga a sí mismo. La flexibilidad del pasado, como en ‘’Tlön’’ o ‘’La otra muerte’’, no es solo un artificio narrativo: filosóficamente plantea si lo real es una construcción inestable, moldeada por la expectativa, la memoria o la interpretación. Esto roza el idealismo: la realidad depende de la mente que la concibe.

El espacio-tiempo continuo como en el ‘’Jardín de senderos que se bifurcan’’, destruye la noción de un tiempo absoluto y lineal, acercándose tanto a visiones relativistas como a la idea de (panta rhei) de Heráclito: el fluir de todo, que es también un entramado simultáneo de posibilidades. Aquí la existencia no es un único cauce, sino una red de bifurcaciones en la que somos, a la vez, lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos ser.

¿Es absoluto el tiempo? ¿Es un componente maleable del tejido del universo? En el fondo, Borges parece decirnos que el tiempo no es un contenedor donde la vida ocurre, sino un producto de nuestra conciencia, y que la literatura es una herramienta para explorar, multiplicar y transformar esa conciencia.

Así, el sentido filosófico es doble: metafísico, porque nos obliga a reconsiderar qué es lo real; y existencial, porque nos enfrenta a la fugacidad e intensidad del instante que vivimos. San Agustín, con su misticismo atemporal, veía el tiempo como una tensión entre memoria y esperanza. George Berkeley pensaba que el tiempo era un constructo fusionado a la práctica y no un organismo autónomo existente por derecho propio, contrario a Isaac Newton, que lo concebía categórico, constante y sistemático, fluyendo sin restricciones desde cualquier perspectiva. Para Newton el tiempo era magnitud básica y autosuficiente.

Para Heidegger, en cambio, el tiempo no era solo una extensión visible, sino el carácter fundamental del ser humano, aquello con lo que debe enfrentarse para lograr una genuina existencia. Borges objeta el tiempo, sosteniendo que no tiene génesis ni consumación. Para él no existen pasado ni futuro como corporaciones reales: el hoy es todo lo existente. El pasado y el futuro son pensamientos que la mente crea. La memoria es parte principal de esta noción: lo que recordamos del pasado se recrea continuamente, y lo que proyectamos hacia el futuro es meramente imaginado.

¿Se alinea Bergson con el pensamiento de Borges? Parecería que sí, con su teoría de (la durée). Para Bergson el tiempo vivido no es el mismo que el medido por el reloj: es una vivencia subjetiva e irrepetible. ¡El tiempo y la eternidad danzan como opuestos que se tocan! Pero Borges niega tajantemente la realidad objetiva del tiempo, planteando la eternidad no como lo opuesto a él, sino como otra ilusión.

Para Borges cada aurora era una pintura blanca para hacer trazos dulces o amargos. El ayer era un sonido lejano; el mañana, un enigma; el hoy, ese regalo que magnánimo le daba el tiempo. ¿Desmantela Borges el dualismo clásico entre lo temporal y lo eterno? Lo hace al afirmar que tanto el tiempo como la eternidad son ilusiones, construcciones de la mente humana que carecen de existencia independiente. El tiempo no transcurre en líneas rectas: es circular, laberíntico y recurrente.

Borges implantaba la esencia de su verbo con rapidez, con la suavidad de un zorzal colorado, con el fulgor de un candil encendido, con la estatura de una torre. Después descargaba su dardo en la pureza de la aurora y observaba cómo desaguaba el diamante cortando al león que avizoraba en la penumbra. Esto se refleja en sus famosos laberintos y figuras geométricas, que simbolizan la repetición cíclica de los eventos y la conciencia de la existencia.

El tiempo en Borges no avanza, sino que se repite: se pliega sobre sí mismo como un laberinto sin salida. Cuando surge la pregunta sobre la identidad humana, para él esta se encuentra ligada a su visión del tiempo. La personalidad del hombre es solo una ilusión transitoria: existimos porque sostenemos la memoria individual, pero esta evocación siempre está sujeta a cambiar. La fugacidad desintegra la personalidad porque el yo es una cimentación que solo existe dentro del flujo temporal, en la conciencia que restaura incesantemente el pasado.

“El tiempo me arrastra, pero yo soy el río” es una de las imágenes más potentes de Borges, pues refleja la paradoja de que el individuo es, al mismo tiempo, el flujo de la historia y la historia misma, pero sin un ser esencial que perdure a través del tiempo. Cada hora, cada instante, el ser humano se considera “yo”, y todas las veces ese “yo” es distinto: en un segundo fue reflexión, después un anhelo, más tarde un afecto, seguidamente otra idea. Y así, sin un final preciso.

El ser humano es una multiplicidad. Nunca ninguna cosa podrá ser igual, ni en este presente ni en lo que vendrá en el día postrero. Las reminiscencias, sean tristes o dulces, danzarán con nostalgia o felicidad, con dolor o gratitud en el instante que pasan. ¡Ay de esos recuerdos cuando te atrapan y te niegas a que el tiempo se los lleve! Pero siempre hay un río lleno de chorreras: ese mañana llega en las alboradas, y lo impensado se acerca. Lo que germina retoña, y lo que expira, en su totalidad, volverá a existir.

Si el tiempo puede curvarse, dilatarse o bifurcarse en el universo físico, ¿no podría también hacerlo en el universo mental? La memoria, como mostraron Borges y la psicología cognitiva, no es un archivo pasivo, sino un laboratorio donde el pasado se reconstruye y el presente se resignifica con constancia. Borges comprendió que el tiempo es también una materia de la mente.

Sus cuentos no solo juegan con cronologías imposibles: también muestran cómo la percepción y la memoria pueden crear realidades divergentes. En ‘’La otra muerte’’, el recuerdo de un hombre se transforma hasta modificar la historia misma, reflejando cómo la mente humana es capaz de reinventar su pasado para aliviar culpas o cumplir deseos. Así, desde una perspectiva psicológica, el tiempo no es exclusivamente la atmósfera en que ocurren los hechos: es el tejido mismo de la experiencia humana, un mapa en constante reescritura donde la frontera entre realidad y recuerdo nunca está del todo clara.

En un sentido psicológico, el tratamiento borgiano del tiempo puede verse como una exploración de cómo la mente humana percibe, distorsiona y construye la realidad temporal. En ‘’Funes el memorioso’’, la incapacidad de olvidar es un ejemplo extremo de lo que la psicología moderna asocia con hipermnesia o sobrecarga cognitiva: la memoria absoluta no es una bendición, sino un peso que paraliza la capacidad de abstracción y síntesis. Psicológicamente, Borges muestra cómo el exceso de pasado puede ahogar el presente. En ‘’La otra muerte’’, la mutación retrospectiva de los hechos ilustra la maleabilidad de la memoria y la forma en que nuestra mente reconstruye el pasado para dar sentido a lo que somos. Este fenómeno, estudiado en la psicología cognitiva, revela que el recuerdo no es una grabación fiel, sino una narración que el “yo” reescribe.

En “El jardín de senderos que se bifurcan” puede leerse una representación de la toma de decisiones y de la mente prospectiva: imaginamos futuros posibles, creamos mundos paralelos y nos vemos entre ellos mentalmente. Es la dramatización literaria de procesos como la planificación, la simulación mental y la anticipación, claves en la psicología evolutiva.

En “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, la creación de un mundo ficticio que termina invadiendo la realidad explora cómo las creencias compartidas moldean la percepción y la conducta. Psicológicamente, es un estudio de la sugestión, la construcción social de la realidad y la influencia del lenguaje en la cognición.

En su conjunto, Borges retrata la mente como una confusión temporal donde memoria, imaginación y percepción no son compartimentos aislados, sino fuerzas que se entrelazan, modelando nuestra experiencia subjetiva del tiempo. Desde esta mirada, su obra dialoga con la psicología, porque nos muestra que el tiempo que vivimos es, en gran parte, el tiempo que imaginamos.

El tiempo se apoyaba en su espalda. Se mecía, se deslizaba, se convertía en signo. Le brincaba, lo encontraba en las noches, buscaba una creencia que lo guiara. Siempre renacía. Lo examinaba y lo quería. El tiempo esclarecía como fruto desprendido en su campo abierto. A veces no recordaba, cambiaba el compás; interrogaba su pretérito y pensaba que todo estaba perfecto. Su diagnóstico era minucioso; sus rizomas lo hallaban. No tenía elección para sus muertos, aunque a los vivos los vigilaba. No tenía municiones: sus cartuchos de fogueo se acabaron. Llevaba tantas gentes sobre sus hombros, resguardaba hasta lo malo. No deseaba afanes: solo era tiempo que descendía por su torso como un estilete que prodigaba flores. Todos los preceptos estaban a su merced, y todo era suyo.

¿El tiempo y la percepción existencial, en Borges, son solo un concepto filosófico? Más bien, son una obsesión que permea su obra y pensamiento, también desde una perspectiva psicológica. Esta fijación puede interpretarse como una preocupación existencial (en la línea de la psicología existencial de Yalom), donde el tiempo se relaciona con la finitud, la muerte y la búsqueda de sentido.

La alternancia entre concebir el tiempo como flujo, ciclo o ilusión sugiere una ejecución mental compensatoria frente a la ansiedad que genera lo inevitable: el paso del tiempo y la muerte. Al poner en duda la linealidad temporal y explorar la eternidad como artificio estético, Borges introduce una defensa intelectual: transformar el terror al tiempo en un juego de ideas, donde el misterio se vuelve materia estética y no amenaza directa.

El juego como estructura psicológica: ¿La idea del juego en Borges cumple una función psicológica clave? Lanza los dados: quizá la mesa esté tachada, quizá tengas suerte en la ruleta del tiempo. Hay días que se pierden, y el tiempo susurra: ¡Perdiendo has ganado en tu transcurrir incierto! El truco, el ajedrez, los laberintos: el juego representa un sistema con reglas que imitan el orden del universo, pero con un margen de azar. Esto encarna una visión del mundo en la que el ser humano tiene un papel activo, aunque limitado.

Hay, además, un distanciamiento emocional: convertir el tiempo y el destino en piezas de ajedrez o cartas del truco permite procesar la angustia existencial mediante una metáfora lúdica, reduciendo su carga afectiva. El juego otorga una ilusión de control, lo cual puede verse como una estrategia cognitiva para manejar lo impredecible.

¿Borges duda de la veracidad de las filosofías? Sí: las observa como construcciones imaginarias. Psicológicamente, esto refleja un escepticismo adaptativo: reconoce la imposibilidad de certezas absolutas, lo que disminuye la frustración ante verdades inalcanzables. Sin embargo, su constante reformulación de teorías podría verse como un mecanismo de búsqueda incesante, nunca del todo satisfecha, que genera un estado de inquietud crónica, aunque sublimado creativamente.

¿Cómo funciona la elaboración literaria de paradojas y teorías filosóficas en Borges? Finalmente, como catarsis intelectual: transforma inquietudes personales en material narrativo y poético.

Seguramente Borges pensaba: en todos los tiempos verbales no he develado nada diferente. Las lágrimas y la evocación, el verbo y los abrazos han vuelto al hogar solo cuando lo desearon. Regresaron al alba sin aves en el lienzo azul gigante ni algas en la playa. Ocultaron sus corazones tríplices, callados por temores. Regresaron a indagarme, pero no había nada distinto que hallar. Mas no desistí de aguardarlos en todos mis reposos de esta vida, con sus horas buenas y malas.

La sublimación canaliza tensiones existenciales en creación artística, elevando el conflicto interno a un plano estético.

Reconfiguración del “yo”: al situarse como narrador, jugador y espectador, Borges mantiene distancia estratégica respecto a sus propias inquietudes, evitando identificarse plenamente con ellas.

Borges coquetea con la idea de que la linealidad del tiempo es una ilusión creada por la mente, inspirado por Frank Herbert, David Hume y George Berkeley. Desde un punto de vista psicológico, esto se acerca a las teorías sobre la percepción temporal en la cognición humana: nuestra conciencia ordena los eventos en secuencias para darles sentido, pero esa sucesión no necesariamente refleja una estructura objetiva del universo.

El uso de sueños como evidencia ilustra que, en estados alterados de conciencia, el cerebro puede mezclar pasado y futuro, cuestionando la flecha del tiempo. Psicológicamente, Borges parece fascinado por cómo la mente rompe y reconstruye la cronología, acercándose a lo que hoy llamaríamos “plasticidad temporal” de la memoria y la imaginación.

En sus escritos, Borges oscila entre negar la realidad del tiempo (consuelo intelectual) y reconocer su peso irreversible (angustia existencial). Esto revela un mecanismo psicológico ambivalente:

Negación cognitiva: intelectualmente desmonta el tiempo para neutralizar su amenaza.

Aceptación dolorosa: emocionalmente reconoce que el tiempo destruye y que él mismo “es el tiempo”.

Este vaivén refleja una defensa psicológica contra la ansiedad existencial, semejante a la oscilación entre intelectualización (abstraer para no sentir) y afrontamiento existencial (aceptar la finitud).

El tiempo como espejo de la identidad: “El tiempo es la sustancia de que estoy hecho” sugiere una visión psicológica profunda: el “yo” no es una entidad fija, sino un flujo de instantes. Borges asume que su identidad está ligada a la percepción del cambio. Desde la psicología del yo, esto implica una identidad dinámica, siempre en transformación, pero paradójicamente anclada a una continuidad narrativa interna.

Haciendo uso de símbolos y metáforas como procesamiento emocional, Borges transforma su angustia por el tiempo en imágenes: el río, el tigre, el fuego, el reloj de arena. En términos psicológicos, esto funciona como sublimación: canaliza la ansiedad existencial hacia la creación artística.

El recurso a ‘’Heráclito’’ y ‘’El eterno retorno’’ no es solo cita erudita, sino un modo de encuadrar la experiencia personal en un marco cultural más amplio, lo que le permite soportar mejor el peso del tiempo.

¿Hay una perspectiva cíclica y ritual como control psicológico? Sí: cuando Borges evoca el tiempo cíclico (naipes, auroras, ocasos), introduce la repetición como forma de control simbólico. Si todo vuelve, la pérdida no es definitiva. Esta noción amortigua la angustia de la irreversibilidad y ofrece un resquicio de permanencia dentro del cambio.

Borges sonreía viendo pasar los horneros y las calandrias que hacían sus nidos en los árboles nativos. ¡Qué hermosa vista contemplar un ombú y un aguaribay! Sonreía reflexionando, porque todavía le faltaba comprender el tiempo con todas sus aristas: no sabía quién lo había hecho, ni quién escribió su nombre. No hallaba los pormenores ni los apotegmas. Y cuando oyó erróneamente: tiempo incontable, logró percibir su gratificación. Ese fue el momento en que bailó con la eufonía, y entonces lo escuchado se hizo elemental y perenne.

Todo lo que Borges pudo decirnos sobre el tiempo está escrito con letras de acero, y en cada línea dejó su alma. En el cáliz del tiempo se oculta la ambrosía de la existencia, y en cada trago la resonancia de un horizonte impreciso. No hay certidumbre en lo que pasará al amanecer, solo el ahora y sus luces.

Existamos, amemos riendo. No esperemos a que el sol se duerma.

Borges se debate entre el juego intelectual que le permite desarmar el tiempo y la experiencia vivida que lo obliga a aceptarlo. Su escritura es un ejercicio de autorregulación emocional: piensa para defenderse, escribe para transformarse, y oscila entre negar y asumir la flecha implacable del tiempo.

Ojalá no pernocten los instantes en los cronómetros licuados.

Ojalá en sus agujas no se escuche el gong de la fría muerte.

Ojalá solo pernocten los alones encima de los vientos, como un globo aerostático a sus anchas.

Que no descanse el amanecer, arribando pletórico de fluidos, llenando la natura con todos sus arpegios.

Ojalá no pernocten, ¡Ay! las dudas ni los temores en la llave que abre siempre la aurora a través de los tiempos.

El tiempo: un cazador en las sombras. En ellas, danzan sus espadas.

El sol vierte su líquido rojo entre el follaje muerto.

Sus sombras cabalgan.

Indagan, corren, se pierden en un mañana de gritos expeditos.

Las huellas parten la reverberación helada,

maltratan la tierra con saña añeja.

Las miradas se incendian: brasas de arcilla.

La cacería es carne que no se subyuga.

En sus palmas, flujo rojo y enigmas:

un cuchillo que parte el tiempo pasado.

La brisa llora con la garganta herida.

Las tinieblas se desvanecen, agoniza el viento.

No hay indulto en el sol carmesí,

solamente el daño que quema incesante.

El tiempo —ese cazador— lleva en su torso

las interrogantes que nunca negó.

Borges lo sabía.

Ya es el instante.

No permitas que este ciclo se aleje

como la luna que a diario resurge.

Descubre el alma. Acepta, sin miedo,

la existencia con el tiempo: es un Edén secreto.

Todo momento es fruto que brota,

toda ilusión un viaje que merece.

Anda seguro, con corazón,

y, sin embargo, no te frenes.

El futuro es un verbo entre tantos.

Nunca nadie tuvo una comprensión más exacta del tiempo

que el sabio Salomón, cuando puntualizó en Eclesiastés 3:14-15:

“He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo;

sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá;

y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres.

Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue ya;

y Dios restaura lo que pasó.”

Jorge Luis Borges, sé que lo entendía:

como intelectual, jugaba con la creatividad,

siempre habitando un mundo propio,

donde el tiempo no marcaba la esfera de su reloj.

Compartir esta nota