Una pregunta, como quien no quiere las cosas. ¿Sobrevivirá la humanidad a sí misma? Para Stephen Hawking, la respuesta dependía de nuestra capacidad de usar la ciencia con responsabilidad.

De ahí el valor inigualable en estos tiempos de su último libro: Breves respuestas a las grandes preguntas[1] (2018), que se presenta como una especie de testamento intelectual de uno de los científicos más influyentes del siglo XX y principios del XXI.

Publicado de manera póstuma, recoge ensayos y reflexiones que Hawking dejó escritos y que su entorno cercano organizó en torno a diez grandes preguntas: desde la existencia de Dios hasta el futuro de la humanidad. En un tono accesible y directo, pero no por ello carente de profundidad, el autor dialoga sobre problemas que han inquietado a la humanidad desde sus orígenes.

Este libro se ubica en la línea de divulgación que Hawking cultivó con éxito en títulos como Una breve historia del tiempo (1988) y El universo en una cáscara de nuez (2001). Sin embargo, aquí el acento no está tanto en la explicación rigurosa de teorías cosmológicas, sino en la reflexión amplia y crítica sobre los desafíos de nuestra civilización.

En definitiva, el texto puede leerse tanto como un legado científico, como un manifiesto cultural sobre el destino del hombre.

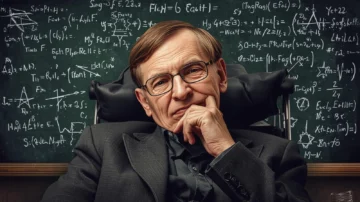

El autor

Stephen William Hawking (1942–2018) fue un físico teórico, cosmólogo y divulgador británico, considerado uno de los científicos más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI.

Profesor en la Universidad de Cambridge y titular durante décadas de la prestigiosa cátedra lucasiana de Matemáticas, su investigación se centró en los agujeros negros, la gravedad cuántica y el origen del universo, campos en los que formuló contribuciones decisivas como la teoría de la radiación de Hawking.

Pese a la esclerosis lateral amiotrófica que lo afectó desde muy joven, y que lo dejó casi completamente paralizado, se convirtió en un ícono cultural gracias a su obra de divulgación sobre la temporalidad y a su inconfundible presencia pública, símbolo de la capacidad del intelecto humano para superar las limitaciones físicas y acercar la ciencia a millones de lectores en todo el mundo.

Espectro de preguntas y sus respuestas

La obra de referencia se estructura en torno a diez interrogantes: ¿Existe un Dios? ¿Cómo comenzó todo? ¿Podemos predecir el futuro? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Podemos sobrevivir en la Tierra? ¿Deberíamos colonizar el espacio? ¿Nos superará la inteligencia artificial? ¿Cómo moldeamos el futuro? ¿Es posible viajar en el tiempo? Y, finalmente, ¿sobreviviremos?

Cada una de esas preguntas funciona como una bujía o disparador para que Hawking exponga su pensamiento en diversas dimensiones: científica, ética, cultural. Sus respuestas nunca son absolutas ni dogmáticas: más bien buscan ofrecer un estado del arte de la ciencia, mezclado con intuiciones filosóficas y advertencias éticas.

A seguidas expongo esas dimensiones y algunos de los temas abordados al momento de culminar su legado escrito.

(a) La ciencia como emancipación

Aunque menos técnico que sus libros de física teórica, Breves respuestas a las grandes preguntas conserva la impronta científica de Hawking. Su capacidad para traducir fenómenos complejos —como la radiación de los agujeros negros o la posibilidad del multiverso— en un lenguaje claro es parte de su legado como divulgador.

Sin embargo, el interés científico aquí no está en desarrollar nuevas teorías, sino en mostrar cómo la ciencia ofrece respuestas plausibles y verificables a preguntas que antes se consideraban filosóficas o religiosas. Hawking insiste en que la cosmología moderna permite entender el origen del universo sin necesidad de causas sobrenaturales, apoyándose en la teoría del Big Bang y las leyes cuánticas de la gravedad.

En ese sentido, la ciencia se erige en el libro como un instrumento de emancipación: libera a la humanidad de explicaciones oscurantistas y la sitúa frente a su responsabilidad histórica. Como señala el propio Hawking: “El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento”.

En ese contexto, por ejemplo, una de las cuestiones tratadas es ¿qué hay dentro de un agujero negro?

La pregunta no recibe una respuesta simple, pues constituye más bien un límite del conocimiento actual. Según la relatividad general, todo lo que cruza el horizonte de sucesos está condenado a dirigirse hacia el centro, donde la teoría predice una singularidad: un punto de densidad infinita en el que las leyes de la física dejan de aplicarse. Pero Hawking subraya que precisamente allí la relatividad deja de ser válida y que solo una teoría cuántica de la gravedad podría ofrecer una respuesta definitiva.

Lo relevante, insiste, no es tanto el “interior” inaccesible, sino el horizonte de sucesos, esa superficie invisible que marca el punto de no retorno y que actúa como un depósito de información. Allí sitúa Hawking su hipótesis final: la información de lo que cae en el agujero no se pierde sin más, sino que queda preservada en el horizonte y, con el tiempo, se libera a través de la radiación que él mismo predijo.

En palabras del propio autor: “Dentro del agujero negro, la materia sigue cayendo hasta que llega a una densidad infinita en el centro, la singularidad. Pero en ese punto, nuestras leyes de la física dejan de tener validez. (…) Lo que podemos decir es que la información sobre lo que cayó en el agujero negro no se pierde definitivamente, sino que queda preservada en el horizonte de sucesos y se emite en la radiación”.

Con ello, un teórico por excelencia traslada a un público general la paradoja de la información, mostrando que incluso en los objetos más enigmáticos del cosmos no se juega solo la física teórica, sino también el sentido mismo de nuestras leyes naturales.

(b) Hawking y la ética del futuro

Más allá de su aporte científico, el libro despliega un notable trasfondo filosófico. Hawking no rehúye preguntas sobre el sentido de la existencia, la libertad humana o el futuro de la civilización.

Su postura es marcadamente naturalista y racionalista: el universo no tiene propósito trascendente, pero ello no implica un estado de, sino la posibilidad de construir significados humanos. En este punto, su pensamiento se acerca a corrientes como el existencialismo de Jean-Paul Sartre o el humanismo secular de Richard Dawkins.

En lo ético, las preocupaciones del teórico de ciencias exactas giran en torno al futuro de la humanidad. Advierte sobre la amenaza del cambio climático, la proliferación nuclear y la desigualdad tecnológica. De allí su célebre exhortación a colonizar otros planetas: “No tenemos otra opción que salir al espacio. El futuro de la humanidad está en las estrellas”. Aunque algunos lo han criticado por promover un escapismo cósmico, lo cierto es que su planteo combina pragmatismo científico y urgencia ética.

De ahí la envergadura de dos de sus preguntas. Primera, ¿podemos sobrevivir en la Tierra?

En su reflexión sobre la supervivencia humana, Hawking despliega con mayor claridad su dimensión filosófica y ética. La pregunta no es meramente científica, pues implica pensar el destino de la humanidad, sus responsabilidades y sus límites.

En ese contexto, responde señalando los peligros que amenazan la vida en el planeta Tierra: el cambio climático, la proliferación nuclear, las pandemias y la desigualdad tecnológica. Tales amenazas, advierte, no son hipotéticas sino reales, y ponen en cuestión la continuidad de la civilización.

En este punto, Hawking combina análisis científico con exhortación moral. “Estamos en el momento más peligroso de la historia de la humanidad”. La frase no busca solo describir, sino también provocar conciencia ética. El hombre de ciencia llama a actuar con responsabilidad global, apelando a la cooperación internacional y a la necesidad de usar el conocimiento de forma prudente.

Su propuesta de colonizar otros planetas no debe entenderse únicamente como escapismo cósmico, sino como un imperativo ético de asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie. Así, su pensamiento se acerca al humanismo secular: no hay propósito trascendente, pero sí la obligación de construir un futuro viable. En este sentido, esta pregunta articula ciencia y filosofía moral, situando a la humanidad frente a su propia fragilidad y a la urgencia de tomar decisiones responsables.

Segundo ejemplo, la inteligencia artificial (IA). A esta dedicó un capítulo entero, al tiempo que se valió de una visión doble para analizarla y enjuiciarla: optimista sobre su potencial para resolver problemas y crítica a propósito de los riesgos que implica.

Según él: “La inteligencia artificial podría resolver muchos de los problemas que la humanidad enfrenta hoy, desde la atención médica hasta la exploración científica”. Sin embargo, también advierte que “el desarrollo de la plena inteligencia artificial podría significar el final de la raza humana”.

Debido a tanto, abundan los más diversos riesgos, tal y como la autonomía de sistemas avanzados, la concentración tecnológica y la imprevisibilidad de los avances. Para mitigarlos, propone regulaciones globales, investigación ética y conciencia pública sobre los beneficios y peligros de la IA.

Lo significativo del asunto es su enfoque pluridimensional, pues combina ciencia, ética y reflexión cultural para orientar sobre un futuro incierto.

(c) El ícono cultural y su mensaje final. Dimensión cultural y social.

El libro aquí reseñado no puede entenderse sin atender a Stephen Hawking, en tanto que figura pública. A pesar de su enfermedad degenerativa, que lo confinó a una silla de ruedas y a un sintetizador de voz, Hawking se convirtió en un referente ejemplar e ícono cultural.

Su imagen y su obra simbolizan la capacidad del intelecto humano para superar limitaciones físicas. La obra aquí reseñada refuerza ese legado cultural.

Ella no es solo un libro de ciencia, sino un documento sobre la autoridad moral del científico en la esfera pública. Hawking se pronuncia sobre política, sobre educación, sobre responsabilidad colectiva. En una época marcada por la escisión y polarización de las posiciones públicas, el negacionismo climático y las noticias falsas, su voz adquiere un tono casi de guía civilizatoria.

Además, el libro confirma cómo la divulgación científica puede convertirse en un fenómeno cultural de masas. Hawking logra lo que pocos físicos han conseguido: que temas teóricos complejos, así como viajes en el tiempo o la paradoja de Fermi, circulen en la conversación cotidiana.

Uno de esos temas es, fuera de dudas, la (in)existencia de Dios. En su capítulo sobre Éste, adopta una postura racionalista: el universo puede explicarse sin la intervención de un ser supremo. “No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y poner en marcha el universo”. De acuerdo con el físico teórico, las leyes físicas del universo permiten entender su origen de manera espontánea, y la búsqueda de sentido debe basarse en la capacidad humana para comprender y explorar.

Además, establece un diálogo entre ciencia y religión, señalando que la ciencia ofrece explicaciones verificables y empíricas, mientras que la religión se basa en la creencia. La ausencia de Dios en la explicación científica no conduce al absurdo, sino a una ética de responsabilidad humana que recuerda la comprensión de un Albert Camus: somos responsables, en particular, de cuidar del planeta y asegurar la supervivencia de la especie.

Valoración crítica

El libro consta de muy notables virtudes: claridad expositiva, amplitud temática, capacidad de despertar asombro y reflexión.

Sin embargo, también presenta limitaciones. En primer lugar, algunas respuestas resultan más esbozos que análisis sistemáticos. La brevedad, que lo hace accesible, también reduce la densa complejidad de los argumentos. A veces, sus afirmaciones sobre Dios o la ética carecen de la matización que sí encontramos en filósofos o teólogos especializados.

En segundo lugar, el tono profético de algunas advertencias (sobre la IA o la colonización espacial) puede parecer excesivo o incluso ingenuo frente a la complejidad política y social de los procesos llamados a avalar cualquier emprendimiento y sus consecuentes realizaciones.

Esos límites, empero, no restan valor al libro. Más bien, muestran que su intención no es ofrecer respuestas definitivas, sino provocar la reflexión colectiva sobre temas que exceden a cualquier disciplina y a cualquier ingenio singular.

En resumidas cuentas, Breves respuestas a las grandes preguntas es, al mismo tiempo, un legado científico, una meditación filosófica y un manifiesto cultural. Resume la voz de un científico que, consciente de su inminente partida, quiso dejar un mensaje claro: el destino de la humanidad depende de nuestra capacidad para usar el conocimiento con responsabilidad.

El libro confirma la convicción de Hawking de que la ciencia no es solo un conjunto de teorías, sino un modo de habitar el mundo y de enfrentar los grandes dilemas de nuestro tiempo. En un presente marcado por la incertidumbre tecnológica, la crisis ecológica y los conflictos geopolíticos, la lectura de este libro sigue siendo no solo pertinente, sino urgente e imperativa.

Huelga decir, en conclusión, que las respuestas a las preguntas contenidas en el libro de referencia nos permiten cernir y situarnos –con lucidez y sentido– en el devenir de nuestra especie.

[1] Brief Answers to the Big Questions, editorial Bantam Books, N.Y., 2018. Publicado en castellano en 2018. Editorial Crítica. Barcelona, España. Traducción del inglés: David Jou Mirabent. 288 páginas.

Compartir esta nota