A: S. E. Iris Joseline Pujol Rodríguez, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Dominicana ante la República Federal de Alemania.

Al: Honorable Sr. Antonio José Gómez Peña, Cónsul General de la República Dominicana en Barcelona, que acogieron en sus respectivas sedes de nuestras misiones diplomáticas mi conferencia «Abigail Mejía: Saberes de la primera corresponsal transnacional de la República Dominicana a través de la prensa» y, a todo el extraordinario y esencialmente maravilloso personal que hizo posible el desarrollo de esta actividad cultural en el mes de marzo.

I.- «No deberíamos dormir, sino soñar despiertas.»

Abigail fue una mujer cosmopolita e ilustrada, que podemos destacar como nuestra más importante intelectual y humanista del siglo XX de la República Dominicana, y no exagero por la admiración y el amor que le tengo, aún no la conociera. Nació el 15 de abril de 1895 en Santo Domingo y falleció un 15 de marzo de 1941, faltando justo un mes para cumplir 46 años de edad. Mis investigaciones (sobre ella) me han conducido a establecer, con acierto, que murió a causa de una pulmonía renal.

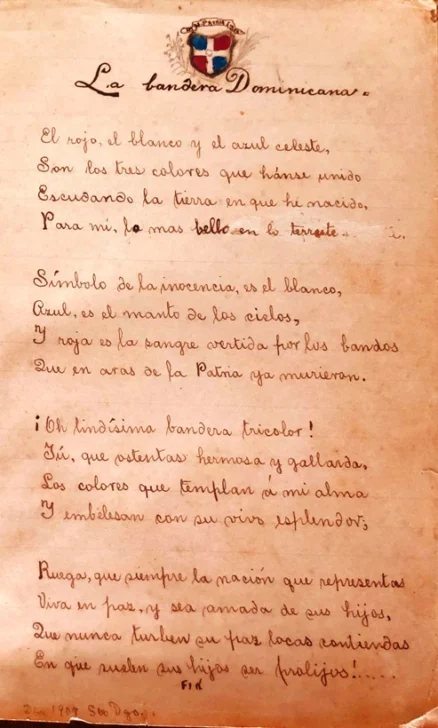

Abigail escribió desde niña. El texto más antiguo manuscrito que se tiene de ella es un poema con factura de estrofas o versos, cuartetos que riman, fechado en Santo Domingo en diciembre de 1907. Es un canto/poético titulado «La bandera Dominicana», y se encuentra en su libro inédito «Ensayos Literarios de Abigail Mejía». Es el Legajo 6 de lo que sobrevivió a causa de la catástrofe de septiembre de 1930, cuando el huracán San Zenón causó estragos y destrucción en la ciudad antigua, y parte de su vasta biblioteca quedaría muy afectada al caerse el techo de ladrillo y mampostería de su casa colonial, del siglo XVI.

Ha sido una lástima que muchos de sus legajos/documentales se perdieran. A Abigail le faltó tiempo para publicar todo lo escrito. No obstante, sí pude rescatar en mayo del 2017 sus textos dispersos, que guardó su hijo Abel. Siempre tuve la esperanza de hallarlos, luego clasificarlos, y más tarde disfrutar su lectura, en especial, sus primeros poemas, las cartas a su amiga de infancia Mercedes Castellón, a quien contaba sus sueños e intimidades.

En mis archivos se encuentran —en custodia— manuscritos inéditos de Abigail, que datan de la primera década del siglo XX, sin publicar (poemas, breves ensayos, bocetos de novelas…), y su archivo fotográfico. Fui alumna de su único hijo, el Dr. Abel Fernández Mejía (1931-1998), en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sus herederos —dos hijos— viven actualmente en Madrid, España, y han delegado en mí continuar la difusión de la obra de su abuela.

Abigail Mejía pertenecía a una minoría educada e intelectual que tenía una acentuada presencia en los asuntos de gobierno, Estado y la escena de la cultura del siglo XIX. Nació en una época donde aún continuaban los obstáculos para que la mujer tuviera identidad. Estaba sometida al no-existir. Pocas mujeres decimonónicas fueron integradas a los círculos donde se discutía la configuración de la Nación-Estado, y dónde no se asume la «conquista» como un simple «accidente histórico». Abigail tuvo, desde niña, una configuración socio-cultural en ese ambiente, donde los hombres de ese tiempo enarbolaban la hispanidad de manera consciente, y la asumen. En ese proceso la «masa anónima» era como ha expresado Ralph Linton: «un ser pasivo portador de la cultura». Así, esa cultura con significados ajenos, no endémica, que no nos pertenecía, fue la que se le enseñó —en principio— a conocer, respetar y valorizar. Sin embargo, el sentir o sentimiento en torno al indigenismo, de los cantores, poetas, autores dramáticos y novelistas, fue el puente, la ruta expresa para formar una idea de integración entre la cultura nuestra (la prehispánica o llamada aborigen) y la cultura impuesta por los castellanos. En ese ambiente de culturas, de dos culturas, Abigail vivió la primera etapa de su vida en ese hábitat o ambiente al cuidado de la enseñanza de su padre y de su madre.

II.- «No hay como viajar para ver las cosas en sus verdaderas magnitudes. »

Cuando Abigaíl, a la edad de nueve años, viaja a España, llegando a Barcelona el 14 de agosto de 1904, tenía una «construcción cultural». El tejido de su pensamiento era más hispánico, que indigenista. No fue sólo que escuchó la narrativa de la hispanidad, fue que la asumió como «cultura» y, por esto su personalidad derivó en asumirse española y monárquica hasta el surgimiento de la República Española.

Instalándose en Barcelona junto a su madre y sus hermanos el 16 de agosto de 1908, procedente de San Juan, Puerto Rico, continuó el estímulo que se ofrecía la región de Cataluña. Esa sociedad la acogió, valoró su producción intelectual, los distintos campos de investigación que exploraba (arte, arquitectura, arqueología, indagatorias sobre procesos y temas de la cotidianidad, historia y, por supuesto, feminismo y escritura). Abigail pudo calar y ascender de igual a igual con la élite intelectual de Barcelona. La ciudad de las letras la consideró una más de ella. Rancio abolengo.

Al estudiar pedagogía en la escuela de Maestras Normales de Barcelona adquirió la «pauta cultural teórica» y aplicó sus estudios a sus intereses que había tenido desde niña: la literatura, el arte de escribir, el arte de hacer palabras propias. En 1914 ya, la Maestra Normal graduada que era, era docente y, una observadora de todo lo que había a su alrededor y aconteció. Tenía una subjetividad, capacidad de análisis y reflexión que hacía ser estimada como una erudita. Averigua sobre todo; emprendía las búsquedas del porqué de las cosas. Sus juicios y valoraciones abarcaban un espectro de temas disímiles. Manejaba informaciones que tenía al abrigo de sus sueños. Tenía una construcción cultural que correspondía a una mujer ilustrada y letrada que le permitía desplazarse de un lugar a otro, y de conversar en distintas lenguas (español, catalán, italiano y francés). Fue testigo en el Reino de España del incipiente movimiento terrorista internacional, de la guerra con África, y de la Primera Guerra Mundial. Podía acceder a la información. Su movilidad como transeúnte y viajera fue entre Barcelona, Sevilla y Granada, Roma y París, Nueva York y Puerto Rico, y una breve estancia en Turquía. Los viajes fueron su segunda escuela, y su activo ir y venir entre grandes capitales, la escuela para integrar a sus ojos, el bienestar del arte.

III.- «Anda, anda, y mira con toda la fuerza de tus ojos. »

Abigail retornó a la República Dominicana en 1919, y vía San Juan, Puerto Rico, salió el 13 de diciembre de 1920 hacia Barcelona, en el vapor Antonio López. Las razones de un viaje tan breve: políticas. El temor al apresamiento por las fuerzas interventoras norteamericanas, que habían dictado una Orden Ejecutiva que perjudicaba el libre ejercicio del periodismo, y era una amenaza hacia los intelectuales opuestos al régimen colonialista.

En 1922 Abigail publicó en el periódico La Vanguardia, el medio de comunicación escrito más importante de Barcelona —y aún lo es—, un artículo titulado «Las Cuevas de Manacor» acompañado de cuatro fotografías de su autoría.

Las impresiones que causaron estas «Las Cuevas de Manacor» a la inquieta viajera y espectadora, lo reseña con estas palabras: «Allí fuimos después de seguir los más loables cursos, conferencias y paseos que la Escolad´estiu regala a los maestros.» Y continúa narrando: « […] nunca habíamos sentido tan hondamente la impresión de la intensa poesía, de encanto, de deslumbramiento frente a algo maravilloso y fantástico que nos lleva a pensar si hay en efecto, ya, ante los ojos, la valla que separa lo natural del mundo sobrenatural antiguo, que se creía poblado por lo gnomos y las hadas, los genios de lo profundo y las fuerzas misteriosas que crean maravillas.»

Abigail fue fotógrafa documentalista de 1922 a 1939, aproximadamente. Sus relatos de viajes publicados en la revista local La Cuna de América» y Tiempo, algunos estaban ilustrados con fotografías tomadas por ella con su cámara (Kodak Pocket). En su biblioteca personal hallamos el libro «Manual práctico y recetario de fotografía» del profesor Rodolfo Namias, editado en Madrid por Bailly-Bailliere e Hijos. Un manual ilustrado por fotografías y grabados de aparatos fotográficos, que representan cómo tomar fotografías sobre los procedimientos al platino, que fue aprendiendo para el revelado, lo cual se puede contactar en su álbum de viajes a Roma, Granada y París, y durante su estancia en Barcelona, en la ciudades catalanas de Dos Rius y San Feliú [Sancti Felicis] de Llobregat, entre 1914 y 1916 donde desarrolló su «estética pictorialista», además del retrato, fotografía de paisaje, de monumentos y edificios, panorámicas.

Compartir esta nota