Cuando César Sánchez Beras, conversando conmigo y Vianco Martínez nos habló de esta novela, sólo pensé en Amaury, nombre por el cual lleva mi hijo su nombre. Luego me encontré con Mercedes, nombre de dos de mis mujeres, una de las cuales me dio nombre. No fue para menos. Me encontré con un relato cargado de simbolismo y profundidad emocional, construido a partir de las experiencias cotidianas de una madre y su hijo en el capitulo de apertura. Su estructura y contenido, se adentra en las preocupaciones universales de la maternidad, la fragilidad de la vida y los condicionamientos sociales, reflejando las tensiones culturales y económicas de su contexto.

El autor utiliza un estilo introspectivo, con un tono melancólico que captura las emociones de los personajes, especialmente de Mercedes. La descripción detallada de su vida interior permite una conexión íntima con el lector, mientras que los sueños y las visiones simbolizan deseos y miedos latentes.

Mercedes, como personaje, destaca por su fortaleza y resignación frente a las adversidades. Desde joven, ha enfrentado pérdidas significativas, como el fallecimiento de su primer hijo, lo que marcó su perspectiva de la existencia. “La ilusión del hijo se le escabulló como casi todo lo que había deseado en la vida. Terminó conformándose. Se secó las lágrimas con el ruedo de la falda y se dispuso a seguir viviendo”. Esta resignación refleja la resistencia psicológica que ha cultivado para afrontar las penurias de su entorno.

El sueño que Mercedes relata es un elemento clave de la narración. Los sueños en la literatura suelen ser símbolos de lo inconsciente, y este caso no es diferente. El ataúd girando lentamente en la sala representa un temor latente hacia la pérdida y la muerte, tanto propia como de los seres amados. Al no reconocer al difunto, Mercedes experimenta una sensación ambigua: “…tenía ganas de llorar dentro del sueño por un muerto que no conocía, pero que estaba en mi sala”. Esta ambigüedad refuerza la idea de que el sueño no solo representa un presagio, sino también el peso psicológico de sus preocupaciones.

Con un lenguaje sencillo, casi cotidiano, el autor contribuye a la autenticidad del relato y establece un vínculo emocional entre los personajes y el lector. Sin embargo, este lenguaje cotidiano está enriquecido por imágenes literarias que refuerzan el tono nostálgico: “Una nostalgia profunda le recorre el alma, como si un golpe de viento helado bajara de las montañas y envolviera su corazón hasta dejarlo entumecido”.

Desde sus inicios esta obra refleja la compleja realidad de las madres trabajadoras en un contexto de pobreza o clase media baja, donde las expectativas culturales de la maternidad chocan con las exigencias económicas y sociales. Mercedes es una figura arquetípica de la madre abnegada, atrapada entre sus responsabilidades cotidianas y sus temores profundos: “A Virgilio lo cuida con amorosa devoción, pero lo deja que vuele, por si ella llegare a faltarle o él faltarle a ella, que es el mismo desgarramiento”. Este dilema resalta la carga emocional y mental que enfrentan muchas mujeres en situaciones similares.

La figura de Virgilio encarna las esperanzas y desafíos de la juventud en una sociedad que valora la educación como una herramienta de progreso, pero que impone barreras económicas significativas. Este, consciente de las limitaciones de su entorno, expresa su determinación de no fallar: “Los que no nacimos en cuna de oro no tenemos elección para seguir otro camino”. Esta frase encierra la lucha diaria de los jóvenes de clases trabajadoras por superar las adversidades económicas y sociales a través del esfuerzo personal.

El texto también refleja una visión cultural en la que los sueños se perciben como premoniciones o mensajes cargados de significado. Mercedes no solo sueña, sino que busca entender el mensaje detrás de su sueño, lo que refleja una cosmovisión que mezcla lo cotidiano con lo metafísico. Este rasgo cultural es común en comunidades que aún mantienen una fuerte conexión con las tradiciones orales y las creencias populares.

Esta narración ilustra la fragilidad emocional que puede surgir de la precariedad económica y las responsabilidades familiares. Mercedes se siente invadida por la angustia y el desasosiego, reflejando una realidad social donde las madres tienen que soportar no solo cargas materiales, sino también el peso emocional de sostener a la familia.

La obra destaca por su riqueza simbólica y su capacidad para abordar cuestiones universales desde un prisma profundamente humano y social. La narrativa de Sánchez Beras nos recuerda que, a pesar de las adversidades, el amor y la conexión emocional entre madre e hijo son una fuente de unidad. Pone de manifiesto cómo las estructuras sociales influyen en las vidas de los individuos, desde las expectativas sobre la maternidad hasta las limitaciones económicas que afectan las aspiraciones de la juventud.

La tensión social y política, donde se entrelazan los destinos de personajes que representan diferentes estratos y actitudes frente a la realidad dominicana se nos permite una lectura que transciende los eventos específicos, para abordar los conflictos de clase, la violencia estructural y las contradicciones de la vida cotidiana en una sociedad marcada por la desigualdad y el autoritarismo.

En un ambiente de protestas estudiantiles y represión estatal, un reflejo de las luchas históricas de los jóvenes por cambios sociales en muchos países de América Latina, el contexto evoca obras como Los de debajo de Mariano Azuela, donde los movimientos revolucionarios ponen en evidencia las tensiones entre el idealismo colectivo y las dinámicas opresivas de los sistemas dominantes. También recuerda los conflictos narrados en La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, en el que el orden militar y la violencia son metáforas del autoritarismo institucionalizado.

La imagen de “los locos de la universidad” protestando mientras la cotidianidad del pueblo se ve trastocada ilustra la desconexión entre las demandas sociales y la incomprensión de otros sectores que, como el conductor del autobús, buscan apenas sobrevivir. Este desencuentro es un reflejo de los abismos entre clases sociales, que Gabriel García Márquez también aborda en La mala hora, donde los enfrentamientos entre comunidades y autoridades revelan los traumas sociales compartidos.

Existen en esta obra unos personajes que son el arquetipo del ciudadano que intenta mantener su rutina pese al caos circundante. El conductor, con su pragmatismo y su resistencia silenciosa, encarna la lucha diaria de las clases trabajadoras por subsistir en un sistema hostil. Su interacción con las autoridades corruptas, como el teniente que exige un soborno, muestra cómo la violencia y la corrupción impregnan todas las relaciones sociales. En El llano en llamas de Juan Rulfo, encontramos personajes que, como este, sobreviven en entornos donde la ley es un instrumento de opresión más que de justicia.

Se simboliza la adherencia a un orden que se desmorona a su alrededor. La actitud del gerente del supermercado recuerda a algunos personajes de El otoño del patriarca de García Márquez, aferrados a sus rutinas, negando la decadencia de un sistema autoritario.

Se observa a una juventud enajenada y vulnerable, atrapada entre los conflictos sociales y sus propias incertidumbres. Su estado de desconexión ante el entorno caótico contrasta con la energía y determinación de los jóvenes que marchan a la protesta, creando una dicotomía entre la acción y la pasividad. Como en el personaje de Pedro Páramo, este conflicto interno de Virgilio resuena entre la realidad tangible y una dimensión de introspección y resignación.

La relación de Virgilio con su madre y su recuerdo del sueño premonitorio agrega una capa de humanidad al personaje, mostrando cómo los vínculos familiares y las creencias culturales siguen siendo refugios en momentos de crisis. Este elemento remite a Crónica de una muerte anunciada, donde las advertencias y sueños premonitorios son parte de una narrativa que explora la fatalidad y el destino.

Metáfora de un sistema social desgastado y al borde del colapso, es esta obra. En este sentido, el autobús, puede compararse con el tren en El siglo de las luces de Alejo Carpentier, que funciona como un símbolo de los ciclos históricos y la fragilidad de los proyectos de modernidad en América Latina.

Esta obra traza un vívido retrato de una sociedad fragmentada, donde la cotidianidad está atravesada por la violencia, la corrupción y las tensiones de clase. A través de personajes como el conductor, el gerente y Virgilio, el relato explora la humanidad en medio del caos, revelando las contradicciones inherentes a un sistema que lucha por sostenerse frente a las demandas de cambio. Al igual que las grandes obras de la narrativa latinoamericana, esta historia no solo describe un momento histórico, sino que plantea preguntas universales sobre el poder, la resistencia y el destino individual frente a los grandes conflictos colectivos.

Sánchez Beras presenta un retrato profundamente evocador y cargado de simbolismo sobre un período de lucha, resistencia y clandestinidad en la República Dominicana de 1973, en el período denominado de Los Doce Años. Así, desde el punto de vista político, explora la continuidad de la dictadura y los movimientos revolucionarios que marcaron a gran parte a nuestro país. “El Negro” simboliza el ejemplo del revolucionario que, aunque profundamente marcado por las torturas y traiciones (como el caso de Benítez), sigue siendo leal a su causa. Su resistencia ante los cambios externos, como el intento de desalojo de su hogar y la avenida Duarte, es reflejo de una lucha más amplia contra la imposición del sistema opresivo: “Se mantuvo en pie de lucha ( dice) y ellos no tuvieron otra opción que levantar sus edificaciones con una casucha en medio”. Esto lo convierte en un símbolo viviente de la resistencia política, donde incluso su entorno físico se convierte en elemento de oposición a la “modernización” impuesta por fuerzas externas.

Por otra parte, la estudiante de sociología, representa una generación en transición: comprometida con los ideales revolucionarios, pero también consciente de las fracturas humanas que la lucha política deja. Su búsqueda de Virgilio a través de El Negro subraya el nexo entre las viejas y nuevas generaciones en la resistencia, marcando cómo los ideales revolucionarios permean en distintos niveles sociales.

Siendo esta una obra que mezcla el testimonio y la narrativa evocadora, la descripción minuciosa del entorno, los gestos y los objetos que rodean a El Negro (la lámpara de kerosene, la máquina Olivetti, la gorra con el bordado de “CHE”) no solo construye un personaje sólido, sino que establece un puente entre su historia personal y los grandes relatos de lucha revolucionaria.

El autor utiliza una estructura narrativa circular, con la búsqueda de una imagen melancólica del hombre y su entorno, encerrando así el conflicto entre el pasado heroico y la incertidumbre del presente: “La casita pintada de azul claro (resalta) sobrevive como un lobo estepario que rehúye de la antigua manada”. Este estilo, cargado de descripciones sensoriales y una atmósfera nostálgica, emula técnicas propias del realismo mágico, donde lo cotidiano se impregna de un aura mítica.

Otro elemento de alto valor en esta obra es que plantea reflexiones sobre el tiempo, la memoria y la identidad. La resistencia a los cambios externos (los nuevos edificios, el nuevo nombre de la avenida) refleja una lucha por preservar su sentido de identidad frente a un mundo que avanza indiferente. Su casa es un refugio y un símbolo, un “ancla con el pasado” que sostiene su existencia en medio de la vorágine del cambio.

El concepto de “memoria maltrecha”, expresado por El Negro, introduce una tensión filosófica entre recordar y olvidar. Mientras que el protagonista conserva objetos y relatos del pasado como un acto de resistencia contra el olvido, su dolor ante las memorias traumáticas de la tortura plantea una paradoja: ¿qué se debe conservar de la historia, y qué es mejor dejar atrás? Este dilema es central en las narrativas postdictatoriales, donde la construcción de la memoria colectiva debe equilibrarse con el reconocimiento del sufrimiento individual.

El discurso literario ofrece una intensa recreación de los años de represión durante el régimen conocido como “Los Doce Años” (1966-1978), caracterizado por un férreo control militar, persecuciones políticas y la sistemática eliminación de voces opositoras. La narración entrelaza con la historia dominicana a través de la figura de Manuela y su hijo, quienes encarnan la resistencia frente a un gobierno autoritario.

La atmósfera de terror y vigilancia que se lee en esta obra refleja el estado de vulnerabilidad y tensión que vivían los ciudadanos perseguidos por sus ideales. La descripción del allanamiento policial y la amenaza de los agentes militares pone de relieve el modus operandi del régimen: actos de fuerza amparados en justificaciones legales precarias o fraudulentas, como se observa en el documento presentado para legitimar la incursión.

El personaje de Manuela representa la fortaleza y el desafío de las mujeres que, a pesar de ser víctimas directas de la violencia estatal, también se convirtieron en pilares de la resistencia. Su valentía al enfrentarse a los agentes y al proteger la identidad de su hijo, vinculado a los movimientos revolucionarios, subraya la dignidad y el sacrificio que marcaron a los opositores durante esos años. Esta narrativa no solo resalta los horrores del régimen, sino que también dignifica la memoria de los jóvenes que, como Amaury, dieron su vida por un cambio político y social.

El contexto histórico es palpable en la mención de prácticas represivas como los allanamientos ilegales y las ejecuciones extrajudiciales, herramientas comunes de suprimir disidencias. La figura de los “gorilas emisarios del gobierno intransigente” alude a la connivencia entre las fuerzas militares y el poder político. Además, el uso del terror psicológico y la brutalidad física, como el golpe a Manuela, simbolizan el costo humano de ser rebelde.

Con una prosa rica en descripciones sensoriales y psicológicas, el lector es colocado en medio de los acontecimientos. El texto logra transmitir la angustia, el coraje y la impotencia de los personajes frente a un aparato estatal despiadado. La memoria, evocada a través de flashbacks, se convierte en un vehículo para explorar las heridas del pasado y su influencia en el presente.

El texto de Sánchez Beras no solo denuncia los abusos de una época sombría, sino que rinde homenaje a quienes enfrentaron aquel momento con valentía, convirtiéndose en testimonio literario de un capítulo crucial en la historia dominicana.

La obra destaca el anhelo de pertenencia y el desarraigo, aspectos que emergen del retorno de la Chuta a un hogar que nunca dejó de ser suyo, aunque la distancia y el tiempo lo hayan transformado. La relación entre Bienvenido y su hermana Julia es el núcleo emocional de una parte de la novela. Julia, quien asumió un rol de la madre tras su muerte , encarna el amor incondicional y la resistencia. Su cuidado se expresa en gestos cotidianos como ofrecerle comida o chocolate espeso, pero también en su angustia por el peligro que lo acecha. La frase “Julia trató, sin lograrlo, de esconder aquellas primeras lágrimas que bañaban su rostro” evidencia el vínculo entrañable y el dolor silencioso que acompaña a las despedidas.

El retorno de Bienvenido no es solo físico; es también un regreso simbólico a sus raíces y a una humanidad que parecía haber perdido entre persecuciones y exilios. La nostalgia por el Caribe, su mar y su gente, contrasta con su incesante movimiento, incapaz de hallar refugio en ningún lugar. La evocación de paisajes marinos y rurales —“el paisaje imponente del Mar Caribe que tanto extrañaba”— refleja una búsqueda inalcanzable de paz interior.

Con una prosa lírica y detallada que potencia su carga emocional, el autor emplea descripciones minuciosas para construir una atmósfera de melancolía y admiración hacia los paisajes que, aunque hermosos, no logran consolar al protagonista. Dice “ni el embrujo marino del malecón de la Habana, ni los palmares del sendero que llevan a la Playa Santa Fe, pudieron retener su trajinar furtivo” es una muestra del equilibrio entre el lirismo y el tema del exilio.

El diálogo entre Bienvenido y Julia encuadra tanto el conflicto como la esperanza. La expresión “Tengo que seguir corriendo hacia donde están los otros” revela su compromiso con una causa mayor, aunque ello implique un sacrificio personal. Este desenlace es reforzado por el detalle de las postales y la carta destinadas a Magaly, símbolos de un amor que, aunque truncado por la distancia, persiste con una fuerza que desafía la adversidad.

Este texto nos ubica en un contexto de vigilancia, represión y tensión política. La figura de Virgilio, un militar que transita entre su vida pública y privada, encapsula las contradicciones de una época donde las líneas entre el deber y la moralidad personal se diluyen. Virgilio es consciente de las atrocidades que se cometen en nombre de la estabilidad del régimen, como se evidencia en su narración acerca del brutal interrogatorio de César: “Dejaron de golpearlo por unos minutos […] Luego entraron salvajes y sonrientes, pero esta vez sin macanas, solo para golpearlo con las manos y con un chucho hecho con varios alambres eléctricos tejidos.”

Esta obra ilustra la brutalidad sistemática del régimen, donde los cuerpos represivos no solo ejercen el control, sino que lo disfrutan con una perversidad casi ritual. Virgilio, aunque testigo y partícipe indirecto, se debate en un mar de contradicciones internas que reflejan las grietas humanas dentro de las instituciones represoras.

El texto logra entretejer lo político con lo doméstico. Mercedes, la esposa de Virgilio, representa el otro lado de la ecuación: una sociedad que enfrenta las consecuencias emocionales y materiales de la represión. A través de su preocupación, reproches y el frío distanciamiento con su esposo, se evidencia cómo la vida familiar queda marcada por las decisiones y secretos que la esfera política impone. “Como tú no me tienes confianza, lo mejor sería que dejemos esto hasta aquí. Yo no voy a compartir toda una vida con una persona que […] no le soy útil ni para guardar un secreto.”

El desasosiego de Mercedes y su posterior impotencia al enterarse de los hechos desvelan cómo el régimen no solo aplasta a los opositores, sino que extiende su sombra a cada rincón de la vida de sus agentes, fracturando familias y relaciones.

Otro elemento que vemos en esta obra es una crítica implícita al autoritarismo mediante la representación del poder como un juego de ajedrez cruel e inhumano. Virgilio compara la situación con un “tablero de navajas” donde no se distingue claramente quién es el enemigo. Este simbolismo resalta la ambigüedad moral y la deshumanización inherentes a un sistema represivo.: “Mercedes bajó los ojos para no ver la materialización de las palabras dichas por Virgilio en la noche anterior. Quiso gritar algo […] pero no sabía en verdad qué decir.” Subrayando con estas palabras la alienación y el silencio forzoso de la sociedad, incapaz de enfrentar o articular una oposición efectiva ante la maquinaria militar.

Situado en un contexto de represión y lucha revolucionaria que evoca la historia de las guerrillas en América Latina durante las décadas de los años 60 y 70, Amaury encarna al guerrillero comprometido con una causa colectiva, dispuesto a sacrificar su vida en la búsqueda de libertad y justicia. La evocación a las figuras de Duarte y Caamaño como ejemplos, ubican la narrativa en nuestro país, especialmente en el período posterior a la Guerra Civil de 1965 y la intervención militar estadounidense, lo que subraya la influencia de la dictadura y el afianzamiento del dominio estadounidense. Cargado de sus ideas, el joven Amaury denuncia una cadena de opresión que va desde los soldados rasos hasta las esferas de poder extranjeras, representando un sistema estructurado de dominación. Su reflexión sobre los “conscritos recién salidos del centro de entrenamiento” humaniza incluso a sus enemigos, señalando cómo la pobreza y la ignorancia son instrumentos del autoritarismo. La lucha de Amaury se construye, en este aspecto, como un sacrificio, reforzando la idea de una guerra por los “otros”, los oprimidos y humillados.

Esta obra no es de historia, pero en ella están contenidas la desigualdad y la marginación social donde los protagonistas, no solo desafían al sistema político, sino que viven al límite de la precariedad. La pobreza extrema de los espacios descritos — una casa con paredes de cartón piedra, decorada únicamente con retratos de héroes revolucionarios— y el deterioro del automóvil Impala en el que viaja Manuela simbolizan las condiciones de vida de las clases populares enfrentadas al poder hegemónico.

El núcleo familiar queda desmembrado por las luchas revolucionarias. Su amor incondicional de una madre hacia el hijo refleja una solidaridad silenciosa, pero el texto deja entrever la tensión entre la necesidad de proteger a Amaury y el costo emocional de su compromiso político. Esta dualidad —madre y revolucionario— encuentra eco en obras como Madre Coraje y sus hijos de Bertold Brecht, donde la maternidad y la guerra chocan constantemente. Además, la figura de Amaury puede ser comparada con la de Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, en cuanto al destino trágico e inevitable, salvo que aquí, el protagonista tiene plena conciencia de su destino y lo abraza como un acto de resistencia en oposición al personaje del nóbel colombiano.

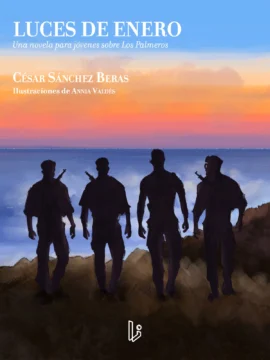

Luces de enero es una obra que se inscribe dentro del realismo social, tocando un lirismo que amplifican la carga emocional y simbólica. La narrativa está impregnada de imágenes visuales y auditivas: el “espejo líquido” del mar, las “trincheras improvisadas” y las manos de los compañeros muertos son metáforas que construyen un paisaje de desolación. Asimismo, si leemos sus d8iálogos, está lleno de significados profundos, cargados de amor, resignación, sufrimiento… en medio de las adversidades históricas.

En algunos momentos la intertextualidad en el final, recuerda las palabras de René del Risco, conectando la ficción con la poesía revolucionaria, resaltando el papel crucial de las mujeres en la lucha. Este recurso literario también puede vincularse a Los funerales de la Mamá Grande de García Márquez, donde la resistencia popular encuentra eco en la memoria colectiva. Las mujeres revolucionarias aquí son “mujeres y banderas”, una metáfora que las eleva como símbolo de esperanza y lucha, similar a las evocaciones femeninas en la poesía de Pablo Neruda, particularmente en Canto general.

La caracterización de Amaury, con su libro rojo y su ametralladora, lo vincula a figuras literarias como el Coronel Aureliano Buendía de Cien años de soledad, quien también combina intelecto y acción en su papel de revolucionario, aunque con un tono más desencantado que el optimismo militante de Amaury.

Finalmente, sólo nos queda decir que, esta obra, que como dijimos no es de historia, nos ayuda, desde la ficción narrativa a conocer un proceso muy doloroso de nuestra historia y con él tanto a sus héroes como antihéroes. Recordar a los muchachos que, un doce de enero, desde una cueva a orillas del mar se encendieron para siempre, llenando de gloria el espacio sideral, al que alguien le llama cielo.

Bibliografía

- Azuela, Mariano. Los de abajo. Editorial Porrúa, 1915.

- García Márquez, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. Editorial Sudamericana, 1981.

- García Márquez, Gabriel. El otoño del patriarca. Editorial Sudamericana, 1975.

- Rulfo, Juan. El llano en llamas. Fondo de Cultura Económica, 1953.

- Rulfo, Juan. Pedro Páramo. Fondo de Cultura Económica, 1955.

- Vargas Llosa, Mario. La ciudad y los perros. Seix Barral, 1962.

- Carpentier, Alejo. El siglo de las luces. Editorial Losada, 1962.

Compartir esta nota