"Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes, y a veces cambiarlas." —Paul Auster

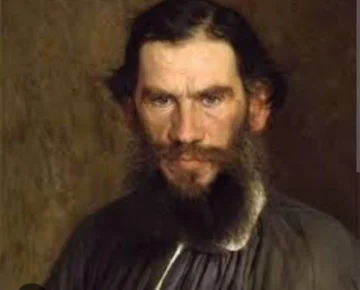

León Tolstói fue uno de los escritores más célebres de Rusia y del mundo. Escribió ‘’Guerra y Paz’’, una obra extensa y alucinante que explora la historia rusa y la invasión napoleónica en sus tierras. Narra una historia habitada por personajes que estremecen. ¡Cuánta profundidad y realismo hay entre sus páginas!

En 1863, Tolstói decidió escribir una novela corta sobre un discrepante estatal, pero tras un lustro ya tenía entre manos una epopeya de más de mil páginas, con memorias de batallas, amor, pelotones de ejecución, dogmas y ruinas. ¿Podría decirse que tenía un alma impetuosa?

Tolstói provenía de una familia aristocrática. Su vida fue extravagante. Dilapidó su fortuna en la flor de su juventud, viajó por Europa y, al regresar a Rusia, se instaló en Yásnaia Poliana, en su palacete. Allí nació su deseo de escribir sobre los decembristas, revolucionarios de la élite que habían obtenido un armisticio tras años lejos de su patria. Comenzó a narrar la historia de su rebelión contra el zar Nicolás I, y también la irrupción de Napoleón en Rusia. Fue entonces cuando estalló el despotismo que los decembristas disputaban.

Tolstói comprendía el peligro que representaba Napoleón tras su victoria en Austerlitz. En ‘’Guerra y Paz’’, la narración de los grandes acontecimientos y de los personajes que los vivieron dirige su atención hacia la alta sociedad, a la que conocía de primera mano. Sin embargo, la mayoría de la población rusa eran campesinos, siervos de esa aristocracia. ¿Acaso este libro toca fondo en esas vidas calladas? Personas que no hacían más que servir.

La novela comienza en la víspera de la contienda entre Francia y Rusia. Hidalgos en un convite se preocupan por la violencia, pero pronto cambian de tema: sexo, dinero, muerte. Así, desde las primeras escenas, vemos cómo se transita de lo diplomático a lo íntimo, en un tejido narrativo cada vez más vasto. ‘’Guerra y Paz’’ ofrece una urdimbre de vínculos e interrogantes profundos: ¿Podría casarse un hijo bastardo e infortunado de un conde con una bella y conspiradora alteza? ¿Qué pasará con la señorita que ama a dos hombres a la vez? ¿Perecerá su amigo en la batalla?

Es deslumbrante ver cómo Tolstói fusiona personajes reales y ficticios. Aunque Napoleón aparece en la novela, no es una figura principal. Los verdaderos protagonistas son otros personajes y su psicología. Tolstói no tiene ambages en plantear preguntas: ¿Qué motiva una guerra? ¿Qué técnicas son más eficaces? ¿Dependen el auge y la caída de las naciones de figuras como Napoleón, o hay fuerzas más grandes en juego?

Estos excursos filosóficos amplían el alcance de la obra. Críticos del siglo XIX no consideraban que ‘’Guerra y Paz’’ fuera una novela convencional. Los escritores rusos debían escribir diferente, porque vivían diferente y eran diferentes. ‘’Guerra y Paz’’ es para Tolstói el conjunto de sus concesiones creativas, expresado en la medida de lo que deseaba decir.

Tolstói lleva a sus personajes hasta el año 1820. ¿Cuántos años es capaz de remontar en su intento de comprender el tiempo? Su visión se funde con los años acumulados posteriores. Así surgen cuestionamientos sobre la historia, la cultura, la filosofía, la psicología y la respuesta humana ante la guerra.

Quizá, en su rostro despojado, había una sombra punzante y muda. En su estancia cósmica, el tiempo se volvía gélido, y la silueta de una vista rígida lo observaba. Desde su faz emanaban corpúsculos de su moralidad terrenal. Con cautela, desgastaba las manecillas oscuras del tiempo añejo. ¿Sostenía el vacío indefinido en su testa mientras fulgores melancólicos brillaban en sus ojos?

Se preguntaba si, para transformar el mundo, debía comenzar por sí mismo. Como pacifista, promovía la paz. ‘’Guerra y Paz’’ es una obra maestra no solo por sus casi 600 personajes, sino por su intensidad sobre la condición humana y sus hechos. Las cavilaciones ontológicas de Tolstói se insertan en la novela y nos sumergen en el caos de la guerra y en lo quebradizo del hombre ante una vida incierta.

A lo largo del texto, percibimos su rechazo absoluto a la violencia. Prefería sufrir la injusticia antes que perpetuarla. Su consigna era enfrentar el mal sin violencia, con ideales.

¿Qué infierno habrá sentido? Fluía como una combustión parsimoniosa y firme. Iluminaba con las vísceras el abismo de su Rusia imperial. Escarbaba en los recovecos de la escasez señorial. Agarraba las penurias de los olvidados. Asperjaba. Regaba la vida, la patria, hasta convertirla en laguna dorada bajo la luz del sol.

Arribaba fuera del tiempo, con un puñado de granos, con selvas en las manos y la conciencia limpia. ¿Cómo alcanzó Tolstói lo más nutrido de su Rusia sangrante, transformado como una vidriera?

Los disgustos del pasado, con acordes de nostalgia, los encerró y los transformó en laureles de paz. No dejó que el desentono echara raíces. Se otorgó lo justo del alón. Su conciencia se sublevaba ante el encierro de la insensatez, y sus manos liberaban la bondad. Escuchó su palpitar sin complicaciones, porque la libertad es el latido mágico. Era una bandada chamuscada liberándose de sus barrotes, volando hacia el azul.

Tolstói veía la rueda de la desazón por los rincones. La vida era más que una circunferencia: era el vaivén constante de la paz y la crueldad. ¡Cuánto le dolían las sombras del viento errante! ¡Cuánta amargura en la caída del tiempo! Las huellas en la arena dolían en su espera inútil. ¡Cuántas noches quebradas en fulgores! ¡Cuántas quimeras descosidas! Quedaba en el viento una herida sin sangre, en un azul mudo y amargo.

Tolstói se estremecía ante las muertes sin sentido. Nos ofrece una trama entretejida con los Rostov, los Bezukhov, los Bolkonsky, los Kuragin y los Drubskoy. En ellos encontramos sentido, disyuntivas, esperanzas, rebeliones y faros de luz en medio del dolor. ¿Cuánto cabe en una vida? Tolstói nos sumerge en sus letras, erigiendo un altar al amor, cortando alas que no deben volar, tiñendo cuerpos con rojo indeleble.

Tolstói es un narrador omnisciente, casi un demiurgo. Presente, a veces sosegado, divino en su interior, apacible ante el caos. Escucha el gruñido del buitre, sostiene el estruendo de la pólvora. Con manos alzadas, mezcla la sal y el azúcar del texto: la vida misma. Mantiene una melodía vertical entre la desazón y la dicha. Sabe manejar los límites con maestría.

Hace uso del arte narrativo con precisión, alternando entre lo global y lo íntimo. Valoraba los conceptos científicos, aunque también se oponía a ellos cuando amenazaban el misterio inherente a lo religioso. Era un desconocido entre la guerra y la paz, difícil de atrapar, como un relámpago perdido. Una piedra entre miles. Un badajo en el silencio. Un latido sin universo.

Ese desconocido se refugiaba bajo el techo de su conciencia. Extranjero entre las lluvias profusas, entre vasijas ebrias de concupiscencia. Solo lo reconocían los nixtamaleros, que lo llamaban León Tolstói, y él los llamaba a ellos, uno por uno.

Además de retratar la guerra, Tolstói objeta la desigualdad y el dominio aristocrático. Disputa la idea de que la historia es inmutable, mostrando cómo las decisiones de los individuos comunes también la moldean. Los pensamientos ontológicos abren el cauce del destino, entre el bien y el mal, en la búsqueda incesante de la verdad.

Pero existe contradicción: Tolstói aboga por la emancipación de los siervos, pero luego censura sus disturbios. Vemos a estos siervos claudicar, besar las botas de sus amos. Pierre Bezújov defiende su dignidad, mientras que el príncipe Nikolai Bolkonsky cree que ellos deben siempre servir como animales a la nobleza.

Tolstói se sentó con la belleza sobre sus piernas, deshizo las tinieblas, acudió como humano a la creación. Se mantuvo lejano, escondido entre las hojas del mundo. Permitió que la aurora lo tocara. Hay siempre un diálogo interior, un desafío. El Tolstói religioso empieza con el desencanto de Pierre. ¡Cuánta fragilidad ante un mundo incendiado!

La muerte y la devastación transforman el alma. El desengaño ante la banalidad transforma el corazón. Pierre se vuelve empático, espiritual. Tolstói tomó la vida como cometido, y eso hizo la diferencia. Ya no dolían las sombras. Ahora había renacer. Las raíces florecían sin miedo al tiempo. Aprendió que del dolor nace la fuerza.

Como un afluente que desconoce límites, ajeno a murallas y fronteras, fluía en el presente con la libertad de quien ha trascendido sus propias formas. Su ser —desnudo ya de viejas envolturas— era como un lepidóptero que, al abandonar su crisálida, no vuela por costumbre, sino por necesidad ontológica de buscar otro horizonte, uno no habitado aún por su conciencia.

No era la sombra de lo que fue, ni la mera reverberación de un pasado que se obstina en repetirse, sino un nuevo pulso, una vibración que reordena el mundo desde dentro. Era fruto que germina en territorios olvidados, flor que irrumpe en jardines donde comprendió, por fin, que era alma. Y así, al saberse parte del todo, se ofreció a sí mismo al universo, reconociendo que renacer no es regresar, sino fundar —desde el abismo— el comienzo perpetuo de una luz que no se apaga.

En este siglo XXI, las guerras aún nos golpean. Ucrania, Gaza… ¿Qué pensaría Tolstói si supiera que su Rusia es ahora invasora? En su tumba, sin duda, se estremecería. Hoy sentimos lo mismo que los Rostov, los Bezukhov, los Bolkonsky, los Kuragin y los Drubskoy. Algunos deseamos paz. Otros no. ¿Algún día prevalecerá la paz?

"Porque cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán." —1 Tesalonicenses 5:3

Compartir esta nota