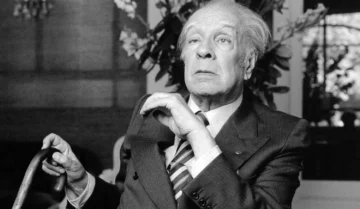

Jorge Luis Borges escribió su destino antes de vivirlo. En un poema de Elogio de la sombra, afirma con serenidad: "Nadie rebaje a lágrima o reproche / esta declaración de la maestría de Dios." Esa línea, entre aceptación e ironía, condensa su modo de mirar la ceguera: no como desgracia, sino como destino literario. La ceguera, en Borges, no es una pérdida sino una mutación del modo de ver ;un pasaje del ojo físico al ojo interior, de la mirada óptica a la mirada metafísica.

La progresiva oscuridad que lo acompañó desde los años treinta, heredada de su padre y marcada por múltiples operaciones fallidas (ocho en total), no lo apartó de los libros, sino que lo sumergió más profundamente en ellos. Lo condenaron a los libros y a la noche, según el Poema de los dones. Esa condena, que parecería un castigo, se vuelve para Borges un privilegio paradójico: la posibilidad de ver el mundo desde una ventana interior: el ojo que no ve deviene símbolo del ojo que imagina, del ojo interior que "recuerda".

Alan Pauls, en El factor Borges, observa que el escritor argentino "convirtió la enfermedad en un estilo". Su ceguera no clausura la visión, sino que la transforma en lenguaje. El Borges ciego no deja de ver: ve de otro modo. El ojo enfermo se vuelve mente; la percepción se interioriza hasta volverse palabra. George Steiner, en Pasión intacta, lo dirá con mayor lucidez: "Borges fue un lector absoluto incluso después de dejar de ver, porque la lectura se había convertido en acto místico" (Steiner 20).

Harold Bloom, en El canon occidental, sostiene que Borges "convirtió su ceguera en metáfora de la lucidez; hizo de la oscuridad un instrumento del intelecto" (Bloom 512). Esa lucidez es paradójica: Borges no ve, pero percibe con una intensidad intelectual que sustituye a la mirada. En su caso, la ceguera ya no remite a Dios ni al castigo, sino a la ironía del destino literario : el poeta condenado a ver sólo lo esencial, a vivir en el reino de los signos y de la memoria.

La tradición lo acompañaba. Borges se sabía descendiente de una genealogía de ciegos ilustres: Homero (véase El Hacedor), Milton, Dante, Demócrito, Tiresias. Pero lo suyo no fue mera resignación heroica. La ceguera se volvió tema y herramienta, símbolo y método. En Elogio de la sombra (1969), escribe:

"Esta penumbra es lenta y no duele;

fluye por un manso declive

y se parece a la eternidad.

Mis amigos no tienen cara,

las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años, las esquinas pueden ser otras, no hay letras en las páginas de los libros.

Todo esto debería atemorizarme,

pero es una dulzura, un regreso".

El tono no es elegiaco sino celebratorio: la oscuridad es también forma, y el ciego posee la plenitud de lo que no puede mirar. Borges no se lamenta: elogia la sombra, la convierte en materia de su poesía.

Antes de quedarse ciego, Borges ya había intuido el vértigo de la visión absoluta. En El Aleph (1945), el narrador contempla un punto que contiene todos los puntos del universo. La experiencia de lo visible se vuelve insoportable: "Vi el Aleph desde todos los puntos, vi el mar poblado, vi la circulación de mi propia sangre…". Aquella omnivisión —verlo todo al mismo tiempo— equivale, paradójicamente, a no ver nada.

Ricardo Piglia, en El último lector, observa que el Aleph anticipa la ceguera: "El lector borgiano es aquel que ve sin ojos, que imagina lo invisible" (Pligia 180). La mirada infinita del Aleph y la mirada nula del ciego son, en Borges, dos formas de la misma paradoja. Verlo todo o no ver nada conducen al mismo punto: el límite del conocimiento.

En esa frontera entre luz y sombra se instala la poética de Borges. Lo visible se vuelve inasible, y la palabra intenta suplir la ausencia de la vista. La ceguera, entonces, no niega el mundo, sino que lo reconstruye desde la memoria y la imaginación.

Borges perdió la vista de forma gradual: comenzó a disminuir en su niñez y se volvió definitiva a mediados de la década de 1950, declarándose formalmente ciego en 1955, el mismo año en que fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Sin embargo, en 1980, a los 80 años, su ceguera ya era total.

En su conferencia "La ceguera" , dictada el 3 de agosto de 1977, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, Borges declaró lo siguiente: "Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse y que no sé si es de aplicación general. La gente se imagina al ciego encerrado en un mundo negro. Hay un verso de Shakespeare que justificaría esa opinión: «Looking on darkness, wich the blind to do see»; «mirando la oscuridad que ven los ciegos». Si entendemos negrura por oscuridad, el verso de Shakespeare es falso".

En esta conferencia, Borges recuerda también su experiencia al asumir como director de la Biblioteca Nacional de Argentina: "Recibi el nombramiento a fines de 1955; me hice cargo, pregunté el número de volúmenes y me dijeron que era un millón. Averigué después que eran novecientos mil, una cifra más que suficiente…Poco a poco fui comprendiendo la extraña ironía de los hechos. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín; otras pueden pensar en un palacio. Ahí estaba yo: era, de algún modo, el centro de novecientos mil volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos. Entonces escribi el "Poema de los dones"…"

Privado de los ojos, Borges se aferra a la voz. Ya no escribe: dicta sus textos. Sus colaboradores —entre ellos María Kodama, Estela Canto o Norman Thomas di Giovanni— se convierten en mediadores entre su mente y la página. Ese tránsito de la escritura a la oralidad transforma su estilo: la prosa se vuelve más transparente, más sencilla, casi coloquial. "Al perder la vista —dijo alguna vez—gané la luz interior de la memoria."

En Elogio de la sombra y La rosa profunda su escritura se purifica: desaparece el exceso barroco de sus relatos iniciales y aparece un tono de revelación, de quietud, de aceptación. Borges parece dictarse a sí mismo desde la sombra, con una serenidad que roza lo místico.

El Borges ciego es también un heredero de los antiguos aedos, de los poetas que recitaban de memoria. Homero, Milton, Dante: todos ellos habian transformado la oscuridad en canto. Borges, que los había leído con fervor antes de perder la vista, se reconoce parte de esa tradición: la de los que miran hacia adentro. "Nadie debe compadecer a los ciegos", dirá en la referida conferencia, "porque la ceguera es una forma de la lucidez”.

La ceguera también modifica la manera en que Borges percibe el espacio y el tiempo. En sus poemas tardíos, el tiempo ya no es una sucesión sino un río interior. En La rosa profunda, escribe:

"El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río".

La pérdida de la vista le quita el mundo exterior pero le abre el infinito interior. El espacio se disuelve, el tiempo se vuelve circular, y la escritura se convierte en un modo de orientación dentro de la oscuridad. Borges no necesita ver para imaginar;el ojo cerrado es una puerta hacia el universo simbólico.

George Steiner observa que el Borges ciego "entra en la oscuridad como quien entra en una biblioteca infinita": los libros que ya no puede leer los recuerda, los reescribe mentalmente. Esa memoria viva sustituye a la visión. La sombra, lejos de ser negación, se vuelve plenitud.

En la vejez y la oscuridad, Borges alcanza una serenidad que sus años de juventud no conocieron. Su ironía se vuelve más suave, su tono más íntimo. La ceguera no lo vuelve cínico ni trágico, sino profundamente lúcido. Comprende que la literatura es, en el fondo, un modo de ver con palabras.

El Borges que ya no ve el mundo lo reinventa desde el lenguaje. Su obra tardía – poemas breves, meditativos, transparentes— es testimonio de esa segunda visión.

Si la ceguera fue su condena, también fue su Aleph: el punto donde el univers visible se disuelve en la mente.

"Dios me dio a la vez los libros y la noche", escribió. Y en esa paradoja radica

genio. Borges hizo de la oscuridad una forma de revelación, y de la pérdida de vista, una manera superior de mirar. Su ceguera no fue el fin de su mirada, sino su culminación.

Compartir esta nota