Cuando escribió en el viento el anhelo de abrir una editorial especializada en publicar cuentos, todos a su alrededor pensaron que había perdido el juicio. “Que eso no se vende, que qué vas a hacer, que no va a durar ni noventa días”. Pero no era un plan, era un sueño. Y lo empezó a hacer realidad en 1999 junto a su compañera Encarnación Molina que, igual que él, se movía entre libros, versos y poetas.

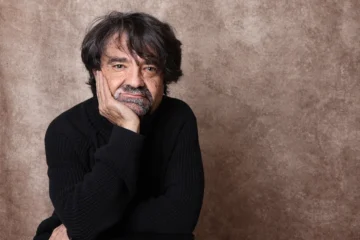

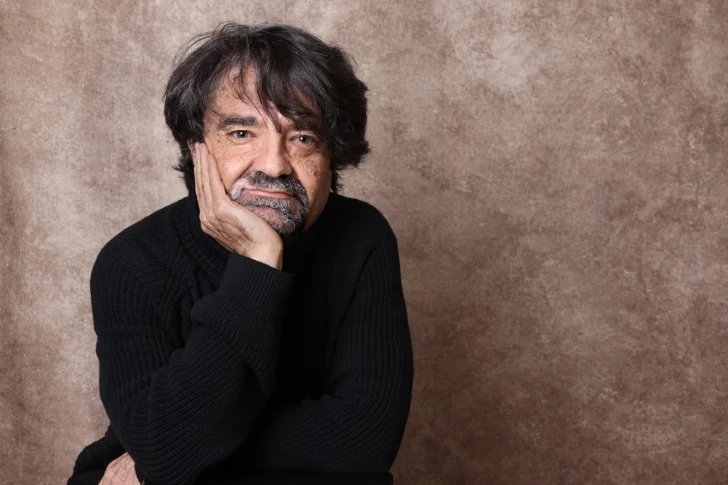

Juan Casamayor (Madrid, 1968), editor y fundador de la editorial española independiente Páginas de Espuma, es de la estirpe de los buenos conversadores y cuando escribe sus razones en la brisa hace magia con las palabras. Con una amabilidad acorazada, siempre tiene la frase exacta para definir las cosas que pasan por sus ojos y para hablar de los autores que forman parte de su catálogo.

Con ediciones de lujo y con libros que tienen alas, Páginas de Espuma participa por primera vez en la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025, que este año rinde homenaje al legendario historiador Frank Moya Pons,

La editorial trae a la Feria una oferta que combina a autores clásicos y contemporáneos.

De su catálogo estarán presentes en la Feria, de América Latina Rodrigo Blanco Calderón, de Venezuela; Sandra Lorenzano y Eduardo Berti, Argentina; Fernando Iwasaki Cauti, Perú; Socorro Venegas, de México; Lina Meruane y Carlos Franz, de Chile. De España, Irene Reyes-Noguerol, Marina Perezagua, Ronaldo Menéndez y Chiki Fabregat.

Juan Casamayor dice que las puertas de la editorial española están abiertas para los cuentistas dominicanos que deseen tocarla. La condición: la calidad de la escritura y la calidad de la corrección.

El nombre de la editorial es una metáfora salida de un verso de El mar, un poema de Luis García Montero.

El mar

Que se cierra y se abre

Como un libro con páginas de espuma

Nos sorprende en tu boca.

¿Es cierto que usted llegó al oficio de editor por casualidad?

Si, es verdad. En mi generación no había una formación editora, no había master de edición, no había estudios de edición.

Yo iba para hacer profesión de universidad. Estaba con mi tesis doctoral, en el departamento de filosofía en Zaragoza y vine a Madrid en febrero del 97 para ayudar a una prima mía, que trabajaba en una editorial familiar que fue muy importante en los momentos de la transición española, una vez que murió Franco en los años 70, Fundamento, muy política y crítica.

Me apasionó el mundo del libro y pronto descubrí que mi lugar en el eslabón de la cadena del libro no era interpretar y leer como filólogo, sino participar en la construcción del texto. Esa era mi pasión.

Decidí quedarme en Madrid, empecé a colaborar con varias editoriales en modo freelance, y en primavera del 99 me cansé de dar ideas a los demás, y yo, que era lector muy vicioso y reincidente, sobre todo en el cuento, dije por qué no hay una editorial del cuento si hay editoriales de poesía, de teatro.

En esos años conocí a Encarna (Encarnación Molina) en Madrid. Ella también venía del mundo del libro. Era un gran grupo y así surgió en el año 99 Páginas de Espuma. Ya han pasado más de 25 años.

¿Qué tipo de lector era usted antes de ser editor, qué libros, qué géneros y qué autores leía?

Yo me recuerdo siempre como lector. Es algo que ha estado, más allá de las lecturas de formación que todos hacemos antes de los quince, dieciséis años, que van desde las grandes aventuras de Julio Verne, de Salgari, de Stevenson, de Mark Twain. Hay mucha literatura inglesa. Luego, nada despreciable, el mundo del comic, del tebeo español, donde también nos cultivamos los niños. Recuerdo con pasión las novelas de Salgari, o sea, toda la serie de Los tigres de Mompracent.

Luego viene una formación lectora sentimental, que se conjuga con mis años de formación filológica, donde tengo una lectura con un perfil más clásico, lo que se lee en filología española.

A mí me interesó leer mucho la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, muy marcada por los grandes nombres del boom, que ahora por suerte estamos cuestionando su canon. De pronto descubrimos que hay otros nombres de escritores y, sobre todo, de escritoras que estaban allí, y no tuvimos, por desgracia, la oportunidad de leer porque no las teníamos a mano.

Luego leí del boom de novela española de los 80. Y un poquito más tarde mi formación lectora, muy latinoamericana, me acercó mucho al género del cuento.

Para muchos escritores españoles que habían nacido como yo en los 60, el cuento formaba parte troncal de su creación. Y, además, lo hacían siempre desde un punto de vista estético distinto a lo que eran los novelistas, tipo Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Julio Llamazares, de los 80, en España. Algunos de los autores que leí en los 90, antes de viajar a Madrid en el 97, ahora son autores de Páginas de Espuma.

El escritor más importante de cuento en España es Eloy Tizón. Es el gran cuentista español. Ese tipo de lectura me formó muchísimo.

Luego mi formación filológica se fue abriendo a la literatura francesa. Yo trabajaba con el siglo XVIII, leí mucha ilustración francesa, ineludible para entender el pensamiento de la época.

Después tuve una época fascinado con la literatura rusa. Dostoievski y Chejov fueron dos faros, sobre todo Chejov. No me extraña que a finales de los 90 yo decidiera montar una editorial en torno al cuento porque el padre de todo es Chejov. Esa fascinación está ahí y, de hecho, la catedral de Páginas de Espuma son los cuatro tomos de los Cuentos Completos de Chejov. Es la única edición con todo Chejov.

He leído mucho ensayo filológico. Yo estudié en un colegio alemán y leía en alemán. Leí a Joseph Roth y a Kafka, que luego he publicado los Cuentos completos. Recuerdo el descubrimiento del escritor albanés Ismail Kadaré, que publicó Alianza, y de Mario Munich.

Y ya últimamente, siendo editor, lo que he recuperado mucho es la lectura de poesía. Tengo la vida tan ajustada que a veces me daba pereza de leer una novela de ochocientas páginas, pero en cambio me entusiasma leer formas breves. Soy lector muy de novelas también. Pero la poesía, sobre todo con gente muy joven, española principalmente.

Yo creo que los lectores tienen una constelación, no tienen solo un rumbo fijo.

¿Qué pasaba en la literatura hispanoamericana cuando nació Páginas de Espuma?

Yo creo que a finales de los 90 los escritores nacidos en los 60 habían pasado ya una etapa de necesidad de matar al padre. ¡Cómo se escribe después de Borges si hay que matar a Borges, Piglia y compañía!

Cuando yo empiezo con la Editorial, Bolaños sube a los altares, Piglia también tiene un impulso muy fuerte. Junto con eso hay toda una generación de autores que va de finales de los 50 con Carlos Franz, de Chile, a todos los autores nacidos en los 60, Volpi, Fresán, Rodrigo Blanco Calderón, Juan Carlos Guédez, Fernando Iwasaki. El único que se sale de esos años es Andrés Newman porque publicó muy joven, en Anagrama, con veintiún años.

Esa es la primera generación que ve la literatura americana desde fuera de Latinoamérica y con una proyección de que lo latinoamericano es secundario. Yo puedo ser de Zacatecas, de Guayaquil o de Valparaíso y escribir de cualquier cosa y no estoy marcado por mis abuelos. ¿Quiénes eran los abuelos? El boom latinoamericano.

Y hay fenómenos. Ahí está el movimiento del crac mexicano con Padilla, Volpi, Herrasti, que hicieron hasta un escrito, un manifiesto en torno a que hay que buscar nuevas formas y hay que crear ya una ruptura con lo anterior.

Padilla y Volpi son escritores muy formados en el extranjero. Y todo eso va llegando y empieza a darse un fenómeno latinoamericano que había ocurrido en los 60, que es el viaje y la instalación de los escritores latinoamericanos en España. Eso vuelve a pasar hoy. Igual que en los años 60, un grupo muy nutrido de escritores latinoamericanos aterrizó en Barcelona, posiblemente todos en torno a Barral y Carmen Balcells.

Ahora Madrid se ha convertido desde esos finales del 90 en la gran capital latinoamericana. Aquí están todos los escritores venezolanos, desde Rodrigo Blanco Calderón, Juan Carlos Méndez Guédez, Karina Sainz Borgo, Juan Carlos Chirino. Pero últimamente han venido mexicanos. Está viviendo aquí Brenda Navarro, Daniela Tarazona.

Luego ya había escritores argentinos, la principal, Clara Obligado. Y los últimos que han llegado son todos los escritores nicaragüenses, desde Sergio Ramírez a Gioconda Belli. Y ahora está Héctor Abad y Juan Gabriel Vásquez, escritores colombianos que viven en Madrid.

¿Qué ha pasado entonces? Yo creo que esa descentralización ha sido un proceso de lo latinoamericano que yo me encontré en los 90, teniendo en cuenta que no se puede hablar de literatura latinoamericana. Ya he aprendido hace mucho que es una falacia. Es como si yo te preguntara háblame de la literatura europea. Tú me dirías, hombre, cuál, la nórdica, la sueca, la italiana, la griega, la escocesa.

Ese concepto es muy de aquí, de esta orilla, muy colonial, de ver que Latinoamérica es solo una cosa. Y la literatura mexicana no se parece en nada a la dominicana y la dominicana no se parece a la uruguaya. Son mundos Y ahora, en este primer cuarto del siglo XXI hay otros síntomas que han venido para quedarse y que han renovado un poco la mirada y la literatura.

¿Cuál fue el primer libro que salió de las manos de Páginas de Espuma?

El primer libro es muy importante para una editorial. Es por primera vez como abrir una ventana, es como un primer beso a tu pareja, es como la primera vez que te dan a tu hijo para verlo. Además, en nuestro caso el primer libro tenía unos vínculos personales muy fuertes.

Yo soy de Zaragoza, que es una ciudad del norte de España, de Aragón, y mi familia tenía mucha amistad con la familia del cineasta Luis Buñuel. Entonces, el primer libro fue una suerte de antología de distintos textos de Luis Buñuel, que iban desde críticas cinematográficas a cuentos. Había una magnífica versión de Hamlet, una versión de Un perro andaluz. Ese libro sale en febrero del año 2000. ¡Nuestro primer libro! Coincide además con el centenario de Luis Buñuel, con lo cual salió en todos los lados porque había textos inéditos y lo vendimos muy bien.

¿Cuando ustedes empezaron a editar libros cuál era el estado del género del cuento?

Cuando yo empecé y abrí mis primeras investigaciones para hablar de que íbamos a construir una editorial donde el eje principal de la ficción iba a ser el cuento, me subrayaron que estaba loco. Me dijeron que el cuento no vende, qué vas a hacer, no vas a durar ni noventa días.

Es verdad que había una resistencia enorme por parte de la industria del libro hacia el cuento. En España era clarísimo, pese a que, en España hay toda una tradición a lo largo del siglo XX, donde se ha leído mucho cuento, aunque es verdad que después de la guerra civil la novela social y la poesía social ocupan un lugar creativo que dejan al margen un poco al cuento.

En las distintas literaturas latinoamericanas el cuento es un eje principal. Yo me encuentro con una situación de una fertilidad creativa enorme en torno al cuento, pero que la industria editorial en general le había dado la espalda. Y ese era un problema para los creadores. A quien tenía un libro de cuento las editoriales le decían mira, esto está muy bien, pero mejor trae una novela.

Esto ha cambiado a lo largo de estos primeros años del siglo XXI, en que ha habido un crecimiento considerable de la demanda lectora del cuento y a su vez de la producción editorial de libros de cuento

Poco a poco en distintos países las estadísticas de lectura van creciendo. En España cada vez se lee más. No es una impresión lectora, ni siquiera es una impresión económica. Hay estadísticas hechas por la Federación de Gremios de Editores de España y el Ministerio de cultura que así lo indican.

Algo que ha favorecido mucho la visibilidad del cuento, más allá de una gran producción literaria, es que desde finales de los 90 se produce en distintos países de habla hispana, también en España, una proliferación de la bibliodiversidad de editoriales independientes.

Tú vas a distintos países, a Perú, a Argentina -lo de Argentina es mayúsculo- a México o a España y hay gran cantidad de editoriales independientes, que son más sensibles a ese tipo de libros que en principio podría parecer que tienen menos lectores.

Es importante también la revolución tecnológica. El Internet ha favorecido el intercambio de formas breves. Y no quiero decir que por la falacia -porque es una falacia- de que como tenemos poco tiempo porque estamos siempre conectados, leemos cosas breves. No. El cuento es un género que es bastante exigente porque se basa en el silencio, la elipsis y la complicidad con el lector.

Es más fácil leer una novela de ochocientas páginas y un best-seller donde cada cuarenta páginas te dicen qué ha pasado, que leer un libro de cuentos.

Pero sí que es verdad que cuentos, microcuentos se han movido por Internet y hubo un intercambio cultural y literario entre los creadores. Yo descubrí al escritor Antonio Antuño, el escritor mexicano, porque leí un cuento suyo en un blog mexicano.

A eso podríamos sumar el boom de las lecturas en manos de las lectoras y que ha transformado un poco lo que se lee en la industria del libro en español. Eso sí que ha sido una gran clave a lo largo de esta evolución en las distintas literaturas latinoamericanas en este siglo XXI.

El boom de las lectoras

¿Las mujeres están leyendo más que los hombres?

Si, abrumadoramente. Y ahora a nadie escapa que hay una visibilidad de escritoras importantes. Hay un boom de escritoras. Las escritoras escribieron siempre. Lo que pasa es que estaban marginadas o eran silenciadas, no salían en las antologías, no estaban en los programas académicos, no eran premiadas y, sobre todo, cuando tenían una edad se difuminaban y se invisilizaban por parte del canon. El canon era, en el mejor de los casos, masculino, cuando no machista.

Yo he hecho una carrera de letras en España y solo leía a Emilia Pardo Bazán y a Rosalía de Castro en más de mil años de literatura. A Santa Teresa y Sor Juana no las leí porque yo di literatura latinoamericana contemporánea. Esa era mi realidad de estudiante.

¿Qué ha pasado en el siglo XXI? Que las mujeres cada vez leen más. Y leen ficción. Y por un sentimiento de rebeldía y por un sentimiento de pertenencia. Y ese es el boom. El boom es de las lectoras. Yo veo a las chicas de dieciséis y dieciocho años hasta los treinta y pico, y ellas son el futuro de la lectura en nuestro idioma.

Esto no es tampoco una impresión. Según las estadísticas que han salido en España, hay una brecha de más de doce puntos entre lo que leen las mujeres y lo que leen los hombres. Esto se repite en otros lados. Vete a un club de lectura. Un club de lectura son veinte mujeres y un hombre sentado al fondo y el autor o la autora. Eso es un club de lectura.

Entonces, esa es una realidad que se ha impuesto y ha hecho que de pronto las escritoras tengan una visibilidad y una atención editorial y una lectura creciente.

Hay que seguir trabajando por la visibilidad, la consolidación y la presencia de las escritoras en todos los estratos de la cultura, de la academia, los premios, el mundo de la edición, el mundo de la prensa.

¿Eso es una ruptura?

Exacto. Y, por suerte, ahora estamos cuestionándonos el canon. Ahora de pronto hemos descubierto a Amparo Dávila, hemos descubierto a María Luisa Bombal, hemos descubierto a Sara Gallardo. Hemos descubierto nombres y nombres. Ojalá yo hubiera leído a Clarice Lispector, a María Luisa Bombal, a Estenssoro, de Bolivia, o a Inés Arredondo, de México, cuando yo estudiaba con dieciocho años.

Yo hice, con la Universidad Autónoma de México, Invictas, que me pareció una colección maravillosa que dirige la escritora mexicana Socorro Venegas, donde se reivindican a escritoras. Esa colección está poblada de novelas. Hicimos una antología en coedición la UNAM y Páginas de Espuma, de escritoras de cuentos del siglo XX. Y ahí nos cuestionamos que el cuento no era un asunto de escritores, plural masculino.

Tú preguntas a los lectores por personas que hayan escrito cuentos importantes a lo largo del siglo XX en español. Borges, Cortázar, Rulfo, Arreola, Onetti. En cien años no había ni una escritora y descubrimos maravillas, descubrimos absolutas maravillas.

En el año 2013 publicamos un libro muy importante para Páginas de Espuma, que fue El matrimonio de los peces rojos, de la escritora mexicana Guadalupe Nettel. En el 2015 publicamos el que ahora ya es un clásico contemporáneo Siete casas vacías de Samantha Schweblin; en el 2018 publicamos Pelea de gallos, de María Fernanda Ampuero.

De todos estos libros, ninguno lleva menos de quince ediciones. Ninguno. Samantha lleva treinta y cinco ediciones. De Las voladoras estamos haciendo la vigésima edición.

Los países difíciles

¿Cuáles son hoy en América Latina los países difíciles para vender libros?

Donde más vendemos es en México y Argentina. Son los dos países donde más vendemos, donde imprimimos mucho, donde hay mucho trabajo.

Luego hay países que son más difíciles. Páginas de Espuma tiene un buen catálogo de autores venezolanos. Tenemos a Rodrigo Blanco Calderón, Juan Carlos Méndez Guédez, Arturo Uslar Pietri.

Pero cuando comenzamos nuestra andadura vendíamos a Venezuela, y luego hemos estado un montón de años sin que nuestros libros puedan entrar en Venezuela. Ese sí es un país difícil. Por una situación política, por una situación monetaria, por una situación de intercambio no han llegado los libros.

Con Argentina siempre ha habido un vaivén. Ha sido una economía muy volátil. Ahora, por ejemplo, es muy fácil que el distribuidor nos los pague y podemos imprimir. Hay menos poder adquisitivo y los argentinos compran menos libros. Están más empobrecidos con las políticas actuales.

Uruguay, va muy bien. Ecuador siempre había sido un país seguro donde nuestros autores recalaban con regularidad y donde vendíamos muy bien. Ahora la gran violencia que se ha instalado en Ecuador a través de la llegada del narcotráfico a los puertos de Guayaquil y Esmeralda ha cambiado la dinámica del país y está costando un poco más vender.

Perú es un país que ha alternado tantos movimientos, creo que ha tenido casi un presidente por mes. Y claro, esa situación política, social, hace también que el consumo baje. Y hay que tener en cuenta que ante las crisis lo primero que cae es la cultura. Si tú y yo pasamos una crisis, pan vamos a comprar.

Y luego está también ese conglomerado de países caribeños centroamericanos que son pequeños en cifras. También están sometidos a inestabilidad. Estoy pensando en un país como Nicaragua, donde vendíamos bien y ahora, últimamente, con todo el movimiento que hay sociopolítico se ha cortado la línea para la llegada de los libros con regularidad.

Ese tipo de cosas es la que supone trabajar con diecinueve países a la vez.

¿En alguno de esos países difíciles algún libro de sus autores ha sido prohibido?

Dolores Reyes, con su novela Cometierra, el gobierno de Milei saboteó la difusión del libro porque se decía que era un libro dañino moralmente peligroso para los niños. Un libro que se estaba leyendo en el sistema educativo para los adolescentes, como si de pronto hablar de sexualidad en un momento dado en una novela fuera malo, como si hablar de una teta para un chaval de diecisiete años fuera un problema. ¡Como si no supiera!

Esa es un mirada tan censora y tan estrecha. Pero hubo una respuesta cultural de la industria del libro y de la ciudadanía, apoyando a Dolores. De vez en cuando sí que asistimos a esto. Es muy triste que por una razón o por otra un libro se cancele, un libro se censure.

Los peores momentos de la humanidad tienen que ver con la desaparición y la prohibición y la quema de los libros. Lo sabemos por la inquisición española, lo sabemos por la época nazi alemana. Son los peores tiempos. Eso es oscuridad. Y el libro, como tu decías, es luminosidad. Es otra cosa.

¿Qué piensa del cierre de librerías?

Es una pena que en República Dominicana no hubiera más librerías. Creo que el número de librerías es un baremo democrático de un país y una mirada crítica. Se es más libre si hay más librerías.

Muchos países latinoamericanos tienen este síntoma, hay algunos que no, que hay cierta proliferación. Pero siempre será bueno que haya nuevas librerías. Porque si no la venta de los libros transcurre por grandes portales virtuales, tipo Amazon.

Yo tengo una editorial independiente y mi primer cliente son las librerías. El 45 por ciento más o menos de mis libros los vendo en librerías independientes. Por lo tanto, las librerías son el gran pulmón de una editorial, como Páginas de Espuma. ¿Vendo en Amazon? Si. Pero intento limitarlo mucho, vía nuestros distribuidores. Me interesa mucho que haya librerías por las razones que hemos dicho antes.

Cuando vas a la librería hay un librero profesional que te conoce, te recomiendo. No es un algoritmo. Te dice exactamente mira llévate este libro que creo que te puede interesar. Muchas veces uno sale de una librería con un libro que no pensaba comprar porque se ha encontrado con él. Es una liturgia maravillosa la visita a la librería.

¿Qué trae a la Feria de Santo Domingo, clásicos o contemporáneos?

Traigo una combinación. Yo entiendo un cátalo como un diálogo de orillas, de orillas reales, geográficas y orillas simbólicas. Me interesan mucho las orillas simbólicas, las que dialogan los autores contemporáneos y clásicos, los autores emergentes y los autores que están ya más consagrados.

Entonces, la oferta de Paginas de Espuma en la Feria va a ser un poco una representación de todo ese mapa. Vamos a tener desde los cuentos de Chejov, desde los cuentos de Poe, hasta los libros de Tamara como los libros de Irene. También va a estar Siete casas vacías, de Samantha, los libros de Newman, de libros de Mónica Ojeda, de María Fernanda Ampuero. O sea, va a ver una representación de todo el mapa editorial.

Hemos querido dar una oferta, no completa porque tenemos quinientos títulos y no se puede llevar todo, pero si llevamos una oferta muy representativa de la editorial.

¿Páginas de Espuma podría incluir autores dominicanos en su catálogo?

Si, claro. Si hay alguien en la República Dominicana que cree que tiene un buen manuscrito de cuentos, y no solo escrito sino bien corregido, bien trabajado. Yo esperaría a que la gente de República Dominicana se anime.

Compartir esta nota