“Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida”

— Anatole France

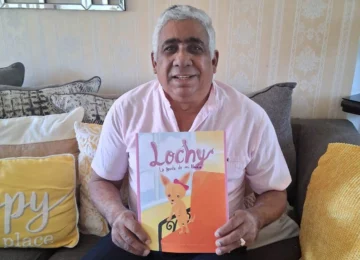

Ramón Núñez Hernández nos presenta esta vez una tierna historia titulada Lochy, la perrita de mi abuela, un cuento ilustrado por Enmanuel Núñez Arache. Se trata de un texto que toca las fibras del alma por la sensibilidad que atraviesa cada página. Lochy era una perrita pequeña que vivía en la casa de la abuela y, aunque nadie sabía con certeza de dónde había llegado, todos comprendían que había venido para amar. Corría, ladraba y movía la cola como si la alegría tuviera patas cortas. Esperaba en la puerta, jugaba con los niños y llenaba la casa de sonidos felices. A Lochy le gustaban los mimos, los nombres dulces y las voces conocidas. Seguía a los niños hasta donde podía y luego regresaba, porque su lugar era esperar. Cuando alguien volvía, saltaba como si el mundo empezara de nuevo.

Un día, Lochy enfermó y todos sintieron miedo. La casa se volvió más silenciosa sin sus ladridos. Sin embargo, el amor fue más fuerte: las oraciones, las lágrimas y la esperanza la acompañaron hasta que logró levantarse otra vez, mover la cola y ladrar de alegría. Entonces Lochy regresó a casa y, con ella, volvió la vida. Porque los perritos de los cuentos no solo juegan: cuidan, esperan y enseñan a amar. Y aunque pase el tiempo, siempre viven en el recuerdo de quienes fueron niños y aprendieron con ellos lo que es el cariño verdadero.

Lochy ladra: ¡jau, jau, jau!,

la casa empieza a cantar,

mueve la cola sin parar

cuando me ve llegar.

Es chiquita, es juguetona,

salta, corre, da un brinquito,

parece un rayito vivo

corriendo por el pasillo.

El recuerdo de Lochy se construye desde una memoria afectiva intensa, propia de la infancia. Psicológicamente, no se trata solo de evocar un hecho, sino de revivir un vínculo. La mente no conserva a Lochy como un objeto externo, sino como una experiencia emocional integrada a la identidad del narrador. Por eso los detalles sensoriales: los ojos, el ladrido, la forma de correr, permanecen tan vivos: el cerebro guarda con mayor fuerza aquello que estuvo asociado al apego y al placer emocional.

Lochy cumple una función clara en el desarrollo emocional del niño: es un objeto de apego secundario. Ante la ausencia de una mascota propia en el hogar parental, ella aparece como una figura que canaliza afecto, cuidado y juego. No reemplaza a los padres, pero sí ofrece un espacio seguro donde el niño puede expresar ternura, control y cercanía sin miedo al rechazo. La relación con Lochy permite experimentar el vínculo desde la reciprocidad: el niño da amor y recibe una respuesta inmediata.

El lenguaje infantil dirigido a Lochy: apodos, órdenes juguetonas, exageraciones emocionales, revela una externalización sana del afecto. El niño proyecta emociones, deseos y energía vital en ella, y Lochy responde con conductas que refuerzan ese lazo. Esto fortalece la autoestima infantil, ya que el niño se siente escuchado, seguido y esperado. Que Lochy responda más a los nombres cariñosos que al propio indica que el vínculo se sostiene en el tono emocional, no en la norma. Conductas como esperar en la puerta, acompañar hasta cierto punto o celebrar el regreso refuerzan en el niño la sensación de ser importante para otro ser. Desde la psicología del apego, estas vivencias alimentan la seguridad emocional: alguien me espera, alguien se alegra de verme. Estas experiencias tempranas construyen modelos internos de relación que luego influyen en los vínculos adultos.

La enfermedad de Lochy introduce una experiencia psicológica clave: el primer contacto consciente con la posibilidad de la pérdida. El niño enfrenta la ansiedad de separación en su forma más cruda. La imagen de Lochy deteriorada, dormida y sin responder, provoca una ruptura entre la figura idealizada del animal y la realidad del sufrimiento. Aparecen el miedo, la impotencia y una tristeza profunda, emociones complejas que marcan un antes y un después en el desarrollo emocional.

La reacción familiar: llantos, oraciones, preocupación, legitima el dolor del niño. Psicológicamente, esto resulta fundamental: el sufrimiento no es minimizado. Lochy no es “solo una perra”, sino alguien por quien se puede llorar. Esto enseña al niño que sus emociones son válidas y compartidas, y que el amor puede doler sin ser negado. La recuperación de Lochy genera una reparación emocional: el regreso del animal reactiva la esperanza y reduce la angustia acumulada.

“Lochy, esa vez, estaba muy delicada y podía morir si no se actuaba con rapidez y atención veterinaria. Tres días después, todavía se debatía entre la vida y la muerte en el hospital de animales, tras dos grandes cirugías” (página 9).

El ladrido de alegría funciona como un estímulo emocional correctivo: la mente aprende que no toda amenaza termina en una pérdida definitiva. Esta experiencia fortalece la resiliencia y deja una huella positiva en la manera de enfrentar el dolor futuro. Finalmente, Lochy queda integrada en la memoria como una figura emocional estable. No se la recuerda solo por lo que fue, sino por lo que permitió sentir: amor incondicional, alegría compartida, miedo, esperanza y alivio.

Psicológicamente, Lochy se convierte en parte del mundo interno del narrador, un recuerdo que se reactiva ante estímulos similares porque está ligado a una etapa formativa del yo. En síntesis, la historia de Lochy no es solo la de una mascota querida, sino la de un vínculo que ayudó a estructurar la sensibilidad emocional, enseñando a amar, a temer perder y a sanar.

Lochy espera en la puerta,

sentadita, sin hablar,

sus ojitos me preguntan:

—¿cuándo vas a regresar?

No cruza más adelante,

pero no se quiere ir,

porque sabe que el cariño

siempre vuelve a repetir.

El recuerdo de Lochy no es solo la evocación de una mascota, sino una meditación sobre la infancia, el amor y la fragilidad de la vida. Desde una mirada filosófica, Lochy se presenta como un símbolo del tiempo vivido: no del tiempo que marca el reloj, sino del que permanece en la memoria afectiva. El narrador no recuerda fechas ni edades precisas, pero sí conserva con claridad los ladridos, los saltos, la forma del cuerpo y los gestos mínimos. Esto revela una verdad profunda: lo que amamos no se recuerda con datos, sino con sensaciones.

Lochy encarna también la presencia pura, una forma de existir sin cálculo ni conciencia de la muerte. Mientras los humanos viven preocupados por el futuro, Lochy vive el ahora: corre, ladra, juega, espera en la puerta y celebra el regreso. En este sentido, el animal representa una sabiduría silenciosa que la filosofía ha reconocido muchas veces: la de quien vive sin preguntas metafísicas, pero con una fidelidad absoluta al afecto. Lochy no reflexiona sobre el amor, simplemente lo ejerce.

La narración contrapone dos mundos: el de la infancia protegida, colmada de juegos y ternura, y el de la enfermedad, donde aparece por primera vez la idea de la muerte. La escena del hospital veterinario marca un quiebre existencial: el narrador descubre que incluso aquello que parecía eterno: la alegría, el juego, la presencia constante, puede desaparecer.

“La tenían conectada a suero, oxígeno y en cuidados intensivos. Siempre estaba acostada y dormía, dormía y dormía” (página 9).

Aquí la filosofía del sufrimiento se hace presente: amar implica aceptar la posibilidad de perder. Al enfermar, Lochy deja de ser solo juego y se convierte en vulnerabilidad. El sufrimiento colectivo: las oraciones, las lágrimas, las misas, revela otra dimensión filosófica: la necesidad humana de encontrar sentido cuando la vida está en peligro. Frente a la impotencia, los personajes recurren a la fe, al rito y a la esperanza. No importa si la curación se explica por la medicina o por la oración; lo esencial es que el amor intenta salvar aquello que ama.

La recuperación de Lochy es más que una sanación física: es una reafirmación de la vida como milagro cotidiano. Cuando vuelve a casa y retoma sus carreras y sus recibimientos en la puerta, el texto sugiere una idea profunda: la vida continúa, pero nunca es la misma después de haber rozado la muerte. Lochy regresa, pero el recuerdo ya está atravesado por la conciencia de su finitud. Desde entonces, cada ladrido, cada salto y cada espera en la puerta adquieren un valor mayor, aunque no siempre se nombre.

En conclusión, Lochy no es únicamente una perrita del pasado: es una figura filosófica del amor incondicional, del tiempo que se pierde y de la fragilidad de todo lo vivo. Su historia enseña que la infancia no se mide por años, sino por vínculos, y que algunas presencias pequeñas: un ladrido, una cola que se mueve, un cuerpo tibio en los brazos, pueden sostener una casa entera y permanecer intactas en la memoria, incluso cuando el tiempo ha pasado.

—¡Lochy, corre! —le decía yo,

y ella corría feliz,

me traía la pelotita

y la soltaba en mis pies.

Baila en dos patas, salta,

da vueltas como un trompito,

es la reina de la casa,

mi pequeño peluchito.

“Lochy regresó a la casa de mi abuela y siguió corriendo, juguetona, recibiendo a la gente en la puerta, con su aullido y dando vida al hogar por mucho tiempo” (página 11).

Lochy es, en el fondo, la infancia misma con patas cortas y ladrido agudo. Llega sin explicación, como llegan los años más luminosos de la vida: sin que sepamos de dónde vienen ni cuánto tiempo se quedarán. Nadie recuerda con exactitud cuándo apareció, pero todos recuerdan lo que hizo sentir. Así funciona la infancia: no se funda en fechas, sino en sensaciones. Sus ojos grandes y saltones miran el mundo con desmesura, como lo hace el niño ante todo lo que existe: con asombro exagerado y sin filtros. Sus orejas siempre erguidas representan la atención constante de quien aún no se ha cansado de escuchar la vida. Lochy oye antes de comprender y reacciona antes de pensar; es el cuerpo atento del deseo de vivir.

Un día estuvo calladita,

muy cansada y sin jugar,

pero todos le mandamos

besos para despertar.

Y un día movió la cola,

ladró fuerte, con amor,

Lochy volvió a sonreír

como el sol cuando salió.

Lochy es la metáfora de aquello que siempre espera en nosotros: algo que no sabe irse del todo, que no aprende a abandonar. Cuando el niño se marcha, ella no puede cruzar ciertos límites, pero permanece cerca. Así actúa la memoria: no nos sigue a todos los lugares, pero nos aguarda. Al final, Lochy sigue viviendo en la casa, pero sobre todo en el recuerdo. Cada ladrido parecido la convoca. Así funcionan las metáforas verdaderas: no se agotan en el objeto que las originó, regresan cada vez que algo las despierta.

Aunque pase mucho tiempo

y yo crezca un poco más,

si escucho un ladrido igual

Lochy vuelve a despertar.

Porque hay perritos pequeños

que nunca se van de aquí,

se quedan dentro del pecho

para enseñarnos a amar.

Lochy es una perra recordada. Es la forma que tomó la alegría para quedarse, el cuerpo pequeño que usó el amor para enseñarle al narrador que lo que se ama puede enfermar, desaparecer o volver, pero nunca deja de ladrar en la memoria.

Compartir esta nota