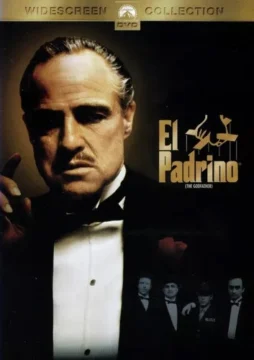

A mí no me gusta El Padrino. Creo que es una película mal hecha, falsa y hasta floja. Yo nunca la hubiera comenzado con la escena del sepulturero pidiéndole ayuda a don Corleone. Lo mejor habría sido arrancarla con los tipos pateándoles el culo y echándoles abajo los dientes a los que violaron a la muchacha. Pero esa escena no existe, solo queda anunciada por la cara envejecida por el maquillaje de Marlon Brando y uno nunca la ve. El director y el guionista perdieron la oportunidad de mostrar cómo hacerse respetar.

En mi opinión las comedias son las mejores, sobre todo la serie de Los Tres Chiflados. Siempre me quedaba a verla cuando la pasaban por televisión, pero el Pollo no paró esa semana de insistir sobre lo bien que hablaba todo el mundo de la película. Me dijo vamos a verla este viernes con los muchachos, la dan en el Triple y en el autocinema Iris; entonces le dije está bien, iré con ustedes. Al final nos decidimos por el autocinema que es más barato. La verdad es que fui más por aplacar mi curiosidad que por su obstinación, porque quería ver cómo se muestra en el cine la vida que llevábamos. No puedo decir que no, la peli tiene escenas muy bien logradas, pero aparte de eso luce inverosímil. La vida de maleante no es tan planificada como la muestran los actores. En Hollywood hasta para morirse hay que tener caché y una expresión bonita en la cara. Uno no ve en las películas ningún muerto con una pose descompuesta, despatarrado o con las nalgas afuera. Como le digo, no le encontré sazón y salí decepcionado. Lo mejor de la noche no tuvo que ver con la masacre de la parte final, cuando el bautizo del niño, sino cuando me bajé a mitad de la función para regañar a la pareja que en el vehículo de al lado aprovechaba la fila de atrás del estacionamiento para sus porquerías, como si uno fuera invisible y el meneo del carro no causara molestias.

Lo malo del autocinema es que al final todos quieren salir al mismo tiempo. A la gente no le gusta esperar y dañan los últimos momentos de la noche con los bocinazos. Tabaré, el viejo proyeccionista, cerraba la garita del cinematógrafo cuando subimos hasta la Independencia por la calle despejada. La pantalla de cemento era infinita con las luces apagadas. Enfilamos hacia el parque y en el trayecto todavía me lamentaba por haberme perdido Los Tres Chiflados. Después cogimos hacia el norte por la 30 de Marzo. Barra Payán, relumbraba a lo lejos la luz azul de neón, abierta las 24 horas. Una batida de lechosa y un cubano me arreglaron la noche. Deglutiendo cervezas, sándwiches y cigarrillos los muchachos continuaban alabando la película. Sí, es verdad que también me gustó la forma en la que a Luca Brasi le clavan el puñal en la mano sobre el mostrador para que Tattaglia, con la ayuda de Sollozzo, pudiera mandarlo a dormir con los peces tras ahorcarlo con la yarda de nailon.

Sin prisa masticaba mi sándwich. La batida se había calentado en el vaso, un poco desabrida. La noche le abría paso a la madrugada. A esa hora los canales terminaban sus transmisiones hasta el día siguiente, con el himno y las barras verticales de ajuste de colores. Nada más que hacer, solo quedaba irme a dormir o bajar al malecón a coger el fresco para paliar el aire contaminado por el humo de los Montecarlo que llenaba el ambiente. Y a través de él, como por la cortina de humo de un mago, lo vi pararse bajo el dintel de la puerta. Ni siquiera entró. Sólo se detuvo brevemente. Relojeó el lugar con una mirada torva casi tapada por el sombrero metido hasta las cejas, una mirada que saltaba como un conejo de rostro en rostro buscando a alguien, y desapareció.

Salí corriendo tras un fantasma, sin despedirme. Creí haberlo perdido cuando percibí algunos metros más adelante unos pasos sordos y la parte baja de un pantalón que se detenía y giraba sobre sus talones, protegido por los claroscuros de la calle. Cauto me detuve frente a una puerta, simulando un borracho que enciende un fósforo para abrir una cerradura. Cuando volví a mirar se había largado. Me adelanté un poco, metiéndome en la oscuridad de aquel tramo cuando oí una voz salida de un zaguán.

―¿Por qué me sigue? ―dijo colocándose en un ángulo que me impedía verlo. En la aspereza de su voz advertí que era extranjero, quizá americano, y esa seguridad con la que hablaba, sin miedo, denotaba que estaba armado―. ¡No se voltee!

―Umm… en realidad no lo sé. Fue un impulso, usted sabe… como un chispazo. Algo que no se puede explicar. Sucede a veces.

―Sí, yo sé; también me ha pasado. A ver, ¿quién es usted? Para estar claro.

―En realidad no soy nadie importante. Solo me buscan para quitar a alguien del medio o dar una golpiza. Me llaman Beto Tres Cuchillos, un nombre del oficio, usted sabe. A veces ni me acuerdo del verdadero, nada más lo uso para canjear los cheques del gobierno.

―¿Es policía?

―Más o menos. Trabajo para la DNI. ¿Ha oído de mí?

―No creo, no me parece.

―Mejor así. Mucha fama daña la reputación ―dije, y pude ver que asentía.

Se había movido hacia la derecha. Ahora veía su perfil, supongo que él también me estudiaba, pendiente de mis manos. Era fortachón, con una cara sin emociones; eso se advertía a pesar del cuello levantado del gabán beige y el sombrero encasquetado hasta las orejas. Su calma y su manera de mantenerme vigilado revelaban experiencia. Estaba seguro de haberlo visto en alguna parte, lo que aumentaba mi tensión. En este negocio por lo regular si lo has visto antes y no está muerto, estás en problemas. Se había colocado casi frente a mí. La situación era incómoda; sin decirnos una palabra vimos la conveniencia de abandonar aquella calle angosta. Siempre vigilándonos, regresamos a la 30 de Marzo y fuimos al sur uno al lado del otro, separados por una corta distancia. A esa hora la ciudad dormía. Esporádicamente nos topábamos con las luces de los vehículos que hacían su último recorrido. Rodeamos el Altar de la Patria y unas cuadras más adelante alcanzamos el malecón.

―No entiendo ese monumento ―dijo señalando el obelisco hembra. Desde que cruzamos el Paseo lo había mirado de soslayo más de una vez.

―¿El obelisco? Eso lo hizo el Jefe cuando les pagó la deuda a los americanos. Yo tampoco sé qué es ni para qué sirve. Es una cosa muy fea ―respondí mientras nos sentábamos en los bancos del malecón, de espaldas al mar Caribe―. ¿Buscaba a alguien cuando se asomó donde Payán?

Sacó una cajetilla de cigarros extranjeros y me ofreció uno. Decliné con un ademán sin que pareciera descortés. Con calma metió la mano en el bolsillo del sobretodo e hizo aparecer un encendedor plateado; parecía muy caro, con figuras labradas. Le dio brega encenderlo, como si el tabaco se hubiera mojado. Mientras disfrutaba aproveché para fijarme bien. Sí, sin duda era extranjero y eso me traía contrariado. Nunca me había tocado con gente de otro país, el único fue el vasco mal agradecido que se pasó de la raya chismeando sobre la familia del Jefe. Cada vez más me fui persuadiendo de dos cosas, la primera fue que el tipo o era americano o había vivido mucho tiempo en ese gran país, y la segunda que su cara de algún modo me era conocida. Quizá tenía algún parecido con alguien o bien me había topado con él en algún lugar. Por eso no pude aguantar más la lengua y se lo pregunté.

―Oiga. Creo que lo conozco, pero no logro conectar. ¿Nos habíamos visto antes? ―insistí.

Era lento para contestar, creo que lo hacía a propósito. Pesaba las palabras antes de soltarlas, como si midiera hasta dónde podían llegar, y cuando las ponía en el aire no había lugar a equivocaciones. Con alguien así, tan cuidadoso, hay que andarse a tientas.

―Le diré algo. Hace dos días que lo observo. Eso de que trabaja para la DNI ya lo sabía. Quiero contratarlo, necesito que me haga un servicio ―y dejó la oferta en el aire, esperando que yo la recogiera. Guardé silencio invitándolo a continuar―. Llegué hace unos días, por mar. Estoy buscando a un tipo que conocí en Nueva York. Tiene una deuda conmigo. Es algo personal ―dio una calada y retuvo el humo, expulsándolo despacio―. Si usted tuviera que buscar a un extranjero en este país, ¿por dónde comenzaría?

Le respondí que con sendas visitas a los archivos del departamento de Migración y de la DNI. Entonces dijo que por eso me contrataba, debido a mis contactos con las oficinas de seguridad y a mi conocimiento del bajo mundo local. Acordamos que yo haría las averiguaciones, pero de ningún modo me involucraba en lo que vendría después. Eso sería cosa suya. No es que yo tuviera miedo, sino que cuando hay extranjeros por el medio se debe andar con precaución, ¿entiende? Solo entonces cerramos el trato. Me dijo su nombre, que de inmediato supe se trataba de un apodo, y dónde se hospedaba, alentándome a obtener resultados expeditos. Casi me caigo para atrás cuando me dijo a quién andaba buscando: a Bruno Tattaglia.

―¿Bruno Tattaglia? Está relajando conmigo, ¿no? ¿Me está haciendo perder el tiempo, o me está poniendo a prueba? Se trata de un personaje de película, de una novela. Además, ya está muerto. Sonny ordenó su muerte.

―Eso es cierto solo en parte. Al que mataron fue al actor. Tattaglia, el personaje, le sobrevive, y según las averiguaciones que hice en Nueva York hace cinco días que llegó. Entonces dígame, ¿acepta o no el trabajo?

Acepté. Si al tipo le patinaba el cloche, o si le gustaba inventarse situaciones imposibles eso no me importaba, sobre todo cuando ya tenía un adelanto en mi bolsillo. Cash money caballero. Haría mi investigación, seguro de no hallar nada, ningún dato relevante. No florecía en mí ningún prejuicio porque no se podría hallar a Tattaglia en esos archivos. No tendría la necesidad de mentirle haciéndole creer que había hecho las averiguaciones. Eso no sería justo. Claro que las haría, pero tenía la plena seguridad de que no sacaría el conejo del sombrero. Nos despedimos y acordamos vernos en el mismo lugar dos noches después. Al apretar su mano sentí una sensación como de salitre revoloteando en una ventisca marina.

Me sorprendí cuando Bruno apareció en los registros de Migración con otro apellido. No lo quise creer hasta que me mostraron una copia fotostática de su pasaporte. Era el mismo tipo de la película. Y como dijo mi cliente había llegado seis días atrás en vuelo de la Pan Am. En el aeropuerto declaró que se hospedaría en el Jaragua, pero nunca lo hizo y lo que es peor, no había ninguna referencia suya en los archivos de la DNI, lo que no me sorprende con tanto vago que ha nombrado ahí el gobierno. Ahora los anaqueles son una mierda, sucios y descuidados. No era así cuando el Jefe, todo estaba ordenado y la información se actualizaba día a día. Para que usted se haga una idea, antes yo podía encontrar en esos archivos hasta la talla de su ropa interior porque los empleados de las tiendas tenían que reportar esa información, que incluía preferencias de marcas y colores, así como cualquier comentario del cliente que pareciera útil o sospechoso. Los de las lavanderías buscaban papelitos olvidados en los bolsillos. Las sirvientas avisaban de las conversaciones fuera de lugar entre sus patronos y los hijos de la casa, por nimias que fueran. En fin, que usted nunca se podría imaginar la cantidad de datos que se procesaba a diario para sacar lo relevante. Y lo que no lo era, o parecía que no lo fuera, iba a otro archivo para cruzarlo con nueva información más adelante. Pese a estos recursos, ahora funcionando a medias, nadie sabía el paradero de Tattaglia, aunque no me fue difícil averiguarlo.

Esa misma tarde y con la autorización de mi superior puse una orden de búsqueda en el sistema de comunicaciones. El mayor Polanco sabe que uno se la busca con trabajitos y chiripas, él no se mete con eso. Se mandaba hallar con urgencia a Bruno, italiano, de complexión fuerte, pelo negro y abundante, como de cuarenta años, de seis pies de estatura y dueño de una mirada odiosa y profunda. Con eso bastaba para que miles de agentes, diseminados como hormiguitas hasta el último peñón enlodado del territorio, alimentaran el grifo por el cual fluía la información. Un extranjero no pasa desapercibido en este país.

Antes de las cuatro ya tenía algunos reportes, que tras depurarlos resultaron fallidos. Pero a las cinco, pum, ahí estaba el dato. Le habían visto en Santiago, en la calle que bordea el Monumento. El patrullero me dijo que le cayó raro ese extranjero echado hacia atrás en un vehículo de alquiler con las ventanillas abajo. Parecía que durmiera muy quitado de bulla. Eso no estaba bien. Además, nunca lo había visto y eso para el cabo era como pisar la raya del delito. Decidió acercársele. Le preguntó A vei critiano si se pue’ sabei cómo se ñama. Y que Bruno incorporándose con desidia al parecer lo miró con desprecio. Supongo que no le gustó lo que vio: un tipo colorado envuelto en uniforme gris, con sombrero plástico de alas anchas. Quizá le pareció estar mirando un clavo de zinc, no sé. Bruno se había lambido a algunos de los mafiosos más duros de Nueva York y ahora estaba en la posición de darle explicaciones a ese enano. Le pasó el pasaporte, y entonces fue cuando el cabo le dijo Ah pero si será el j´italiano que ’tan bucando en la capitái. Sáigase de ahí que usté ta preso, y con la orden le mostró las esposas.

A las ocho de la noche llegó el detenido, el carro policial entró por la esquina de la Julio Verne. Los de Santiago se excedieron. No había necesidad de mandarlo esposado; la orden solo reclamaba informar sobre su paradero. Pero bueno, ahí estaba el hombre, sentado y tranquilo, esperando a ser interrogado. No había hecho nada malo, salvo lo del pasaporte, que tampoco podía decirse que fuera falso porque no es un delito usar únicamente el apellido materno. Eso me lo dijo después, tras hacerlo esperar más de una hora en el cuartico solitario, con dos sillas frente a frente encadenadas a la mesa, a que comenzara a ponerse nervioso. Nunca lo hizo. Le interrogué sobre el motivo de su viaje, sin que me diera una respuesta convincente. Le dejé ir advirtiéndole que debía informar donde se quedaba tan pronto tuviera hospedaje por si había necesidad de llamarlo de nuevo.

Volví al autocinema la mañana siguiente. Había quedado de verme con Tabaré. Hice que corriera el último rollo de El Padrino porque necesitaba ver algo. Detenlo ahí, déjame anotar el nombre de ese actor. Me acerqué a la pequeña pantalla de prueba y escribí: Tony Giorgio. El viejo Tabaré hizo unas llamadas que me ayudaron a aclarar las cosas. Algo andaba mal, porque Giorgio todavía estaba vivo. No había muerto como decía mi cliente. Poco después del mediodía llamé al cuartel de la DNI y la telefonista me pasó un mensaje. Tattaglia había tomado un cuarto en un hotel de mala muerte, en la Duarte arriba. El asunto es que yo no tenía más nada hasta la noche, ni siquiera me molestaría en investigar los motivos de su viaje. Ya me había ganado el pan de cada día, o al menos el de un par de semanas y a mí sus motivos no me importaban. Tras el almuerzo me acosté y dormí hasta las siete.

Todavía faltaba mucho para mi cita, por lo que me entretuve mirando las vitrinas de la calle El Conde o más bien mirando las muchachas que veían las vitrinas de la calle El Conde. Cuando me dirigía al obelisco pude ver desde lejos que mi cliente estaba esperándome, desparramado como un pulpo sobre el mismo banco de la noche anterior. Le saludé con un apretón de mano y otra vez sentí la brisa marina salpicada de salitre en el momento en que las ventosas de su tentáculo se adherían a mis dedos.

―Ya tengo lo que necesita ―le dije sacándome de la camisa un papelito―. Ahí tiene. Se queda en la avenida Duarte, cerca de la Pedro Livio.

―Gracias ―dijo mientras me pasaba el sobre con mi paga―. ¿Le costó mucho trabajo?

Le hice un resumen. No dijo nada. No quise despedirme sin hablar de lo otro.

―A propósito, usted dijo que el actor, un tal Giorgio, había muerto. Según mis averiguaciones ese señor está vivo y coleando. No sé si le sirva el dato, se lo doy gratis.

Creo que se le tensaron los músculos de la cara, aunque no estoy seguro. Hasta ese momento se habría manejado con sangre de maco, sin dejar aflorar sus emociones. Hablamos entonces de cosas triviales como la lluvia y otros temas útiles para prolongar una conversación sin decirse nada, solo por atender la urbanidad. (No vaya a creer que porque me ganaba la vida de forma poco digna quiera decir que yo sea un jayán mal educado, mire que fui interno de un colegio de monjas). Al poco rato me fui, no sin dejarle el número de la centralita de la DNI por si se le ofrecía alguna cosa más.

Al reportarme al trabajo en la mañana ya tenía una asignación urgente. El dueño del hotel de la Duarte desde la medianoche había estado llamando para denunciar que una figura deambulaba por los alrededores del edificio, vigilando la escalera que lleva a las habitaciones. La última llamada fue a las cinco de la madrugada. Palece un climinal, no se quita el somblelo ―dijo el chino al telefonista―. Está sentado en el bal. Pidió una celveza que ya debe ’tal caliente. Cleo que ´ta epelando que alguna pelsona en palticulal baje de lo cualto de aliba. No esperé escuchar la descripción del merodeador y colgué. El empleado de la centralita también me puso al tanto de la irritación del mayor al echarme esa canana. Me parece estar oyendo su vocecita rugosa por el tabaco, debajo del bigotico ralo, gritándome resuelve ese problema para que no nos embarre la mierda. Algo va a pasar entre esos dos y no quiero líos con las embajadas. Al mayor no se le va una.

Me acerqué al hotel dando un rodeo para evitar que me vieran. Era importante para mí echar una mirada al panorama antes de entrar en acción, por si había alguna salida por detrás, ¿sabe? La humedad de la madrugada no se había ido; entre el humus de las hojas muertas, botellas vacías y los desperdicios de comida comenzaban a brotar las emanaciones de la tierra al calentarse con el sol. Es algo normal en ese vecindario de aspecto rural. Zona-de-tolerancia-del-vicio: billares de riña y apuesta, velloneras de cueros y maipiolos, cuartos que desprenden un recio olor a mocato con sus colchones de guata. No tenía ningún plan, no quería agravar el problema. Tampoco quería perjudicar a mi cliente. Pero algo debía hacerse para evitar un lío capaz de perturbar al gobierno. ¿Usted se imagina, dos extranjeros muertos a balazos, o a cuchillazos, en una riña que nadie podría explicar?

Entré por la cocina. Enseguida un empleado me guió hasta el bar. Lo encontré con los ojos semicerrados, algo soñoliento, con dos botellas de cerveza y restos de comida por delante.

―No me quería involucrar, pero tengo órdenes. Lo que sea que tenga pendiente con el señor Tattaglia se está saliendo de control ―le dije ya de pie frente a él―. Vamos, no puede quedarse. Está poniendo nerviosa a esta gente.

―Tattaglia… nunca nadie lo vio muerto ―dijo como un sonámbulo y sin hacer ningún intento de dejar la silla.

―¿Cómo es eso, que nadie lo vio muerto? En la pelícu…

―…Sonny lo manda a matar, pero nunca se ve que lo mataran ―dijo quitándome la palabra.

Tenía razón. El tipo pudo habérseles escapado, o haber logrado un trato perdonavidas con aquel que debía cumplir la orden, o revertir las cosas matándolo y dejando el claro. Lo que dijo me puso a pensar. Visto así todo tenía sentido… Las calles de Nueva York ya no le eran seguras… tenía que ocultarse de la ira de Sonny, huir de la familia Corleone… y este país era perfecto para él, aquí podía esconderse por un tiempo mientras se enfriaban las cosas. Abstraído en esa lógica no me di cuenta del momento en que se puso de pie y me echó a un lado de un empujón como deshaciéndose de un estorbo, olvidándose de nuestra conversación en su avance arrollador cuando lo vio bajar la escalera. Tattaglia, reluciente, venía distraído y visiblemente reconfortado en compañía de una mujer que hacía turnos. El primer disparo de la Magnum le voló el índice y el pulgar de la mano derecha y le perforó la palma a su acompañante dejando inservibles ligamentos y tendones. El disparo asustó a los empleados que habían bajado la guardia desde mi llegada; se arrojaron al piso. Con la mano ya inútil Tattaglia quiso alcanzar su pistola oculta en la canana de la sobaquera. De los muñones manaba copiosamente la sangre. Entonces fue que recibió el tiro que le desprendió casi toda la frente y el parietal izquierdo. La vida se le desparramó tres o cuatro peldaños abajo sin una gota de cuerpo.

―¿Pero qué ha hecho? ―le grité.

No pareció escucharme. Su cuerpo fue perdiendo lo que le quedaba de humano, mutando en cristales de escamas de pez, transformándose ante mis ojos en alguna especie de batracio, langosta o no sé qué, pero sin duda no era de este mundo o al menos no podía ser del reino terrestre. Un olor a tinta de calamar o pulpo inundó el bar, tiñendo de azul los manteles de las mesas donde las olas ya se derramaban por sus bordes. El océano cubrió el salón y fue en ese momento que lo vi zambullirse hacia la fosa marina, al lugar donde los ahorcados duermen con los peces.

Compartir esta nota