"Yo vengo a despertar tu alma dormida."

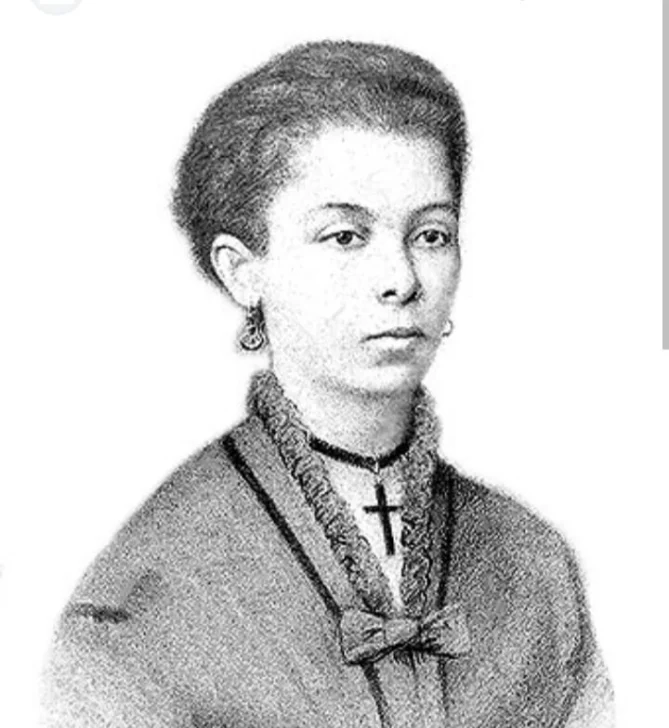

Salomé Ureña, poeta sublime de nuestra tierra dominicana, concibió la existencia en la abscisa de la matriz, representada en el oleaje del mar Caribe, vibrando en la alegría de los abrazos. Carne transformada en corazón y alma que asombra. Dama digna y generosa, donadora de esperanza, atrayendo sol y luna en amores. Engendraste belleza de vértigo, lenguaje de espíritu y de lluvia, entramado esencial de la vida. Siempre aferrada, con angustia, a la patria tras su luminiscencia.

Su creación poética se distinguió por la hondura de su sensibilidad, su temática patriótica y su compromiso con la educación femenina. Utilizó sus versos para expresar el sentimiento nacional y la lucha por la independencia y el progreso. Fue la escritora más ilustre del siglo XIX, una figura trascendente que brilló con luz propia en el universo de la nación.

Desde su infancia se deleitaba aprendiendo los versos de su padre. Recibió una vasta instrucción, que incluía clásicos tanto de España como de Francia, y aprendió a hablar francés con fluidez. Al final de su adolescencia se perfeccionó como una poetisa sublime. En su trayectoria se distinguen dos etapas: la juvenil, que abarca hasta 1881, y la de madurez, que comenzó ese mismo año.

Con tan solo 23 años, en 1874, sus poemas fueron seleccionados para ‘’La lira de Quisqueya’’. Fueron elegidos siete de ellos, entre los que se encuentran: ‘’Un himno y una lágrima’’, ‘’La gloria del progreso’’, ‘’Recuerdo de un proscripto’’, ‘’Contestación’’, ‘’A mi patria’’, ‘’Gratitud’’ y ‘’Melancolía’’.

El fallecimiento de su padre en 1875 fue una de las pruebas más dolorosas de su vida, una crisis psíquica que marcó su identidad y su escritura. En la época se murmuraba que su obra era, en realidad, de autoría paterna, pero la calidad de su poesía acabó por imponerse y desmentir tales sospechas.

¿Salomé Ureña avanza como figura preponderante en una sociedad patriarcal? Sí. Se encamina triunfante como mujer, madre, poeta y maestra en una época en que la legislación comenzaba a abrirse a lo cultural y social, a medio camino entre el despotismo y las aspiraciones de igualdad y participación política. Ella, como poeta y educadora, se convierte en prototipo de lo admirable, alcanzando la cúspide de lo vanguardista en nuestro país.

Para nuestra satisfacción, Salomé Ureña tuvo un rol decisivo: se erigió como símbolo de transformación y constancia, de ideas profundas y patriotismo admirable. Fue una mujer de valía, tenaz, aguerrida. Su vida no fue solo biografía, sino un proceso interior: el despliegue de una psique en lucha entre la ternura íntima y la exigencia social, entre la nostalgia personal y el compromiso patriótico.

Su poesía es la huella escrita de esas tensiones, la traducción de lo inconsciente en palabra. En ella late la paradoja de toda existencia: fragilidad y fortaleza. Su escritura funciona como catarsis, como espacio terapéutico donde lo reprimido encuentra forma y se convierte en estética. Allí donde otros veían simples versos patrióticos, se revela una subjetividad que transforma el dolor en esperanza.

Obras como ‘’Melancolía’’ revelan el rostro de la tristeza, la ansiedad y la nostalgia que acompañan la vida interior.

"Yo vengo a despertar tu alma dormida,

porque un genio funesto, de la vida

te aguarda en el umbral;

y benigno jamás, siempre iracundo,

te encontrará, del agitado mundo

en el inmenso erial.’’

En contraste, poemas como ‘’La fe en el porvenir’’ expresan la necesidad de sostenerse en una creencia colectiva: el futuro como horizonte reparador frente al trauma de la inestabilidad política.

‘’Eterna soñadora

de triunfos y grandezas inmortales,

con viva luz sus horizontes dora.

Decidle que ideales

son los portentos que su mente crea,

que es vana la esperanza que la agita:

triunfante el orbe mostrará su idea

si le infunde valor la fe bendita.’’

En ‘’Mi Pedro’’, el amor maternal emerge como proyección psicológica: la madre contempla en su hijo no solo a un ser amado, sino la promesa de continuidad, el deseo de que la vida trascienda la finitud. Este poema funciona como espejo emocional, donde la autora deposita su ternura y su ansiedad por el destino humano en un siglo convulso.

En ‘’Sombras’’ (1881) se evidencia el desencanto, síntoma de lo depresivo, pero también la lucidez de quien ha atravesado las capas de la ilusión y observa la realidad sin máscaras. Allí se muestra la conciencia de que el espíritu, colectivo y personal, puede frustrarse, pero que aún en la sombra existe sentido.

‘’¿No veis? allá a lo lejos

nube de tempestad siniestra avanza

que oscurece a su paso los reflejos

del espléndido sol de la esperanza.’’

Su participación en ‘’La lira de Quisqueya’’ (1874), en ‘’Poesías’’ (1880) y en ‘’Ofrenda a la patria’’ (1887) revela otra dimensión psicológica: la sublimación. Salomé volcó sus pulsiones de libertad, su anhelo de igualdad y su necesidad de trascendencia hacia la creación literaria y la educación. Lo íntimo se convierte en lo social, y la subjetividad encuentra cauce en la colectividad.

La psicología de su obra muestra tres fuerzas:

El impulso vital: el deseo de vivir, crear y amar.

La angustia: la conciencia del dolor, la pérdida y la inestabilidad.

La trascendencia: la fe en que el espíritu humano puede elevarse.

En títulos como ‘’Ruinas’’ (1876) se percibe el trauma histórico y la fragilidad del esplendor humano; en ‘’Tristezas’’ (1888), el desgarro de la ausencia se convierte en símbolo de separación y anhelo de unión. En cada uno de ellos, la palabra funciona como terapia, revelando lo que el silencio calla.

Sus reediciones de 1920, 1975 y 1989, así como la valoración de su hijo Pedro Henríquez Ureña y de Joaquín Balaguer, demuestran que su obra no solo pertenece a la historia literaria, sino también al inconsciente colectivo dominicano: se convirtió en figura arquetípica, madre simbólica de la patria, imagen de lo femenino que se afirma en medio de la adversidad.

Salomé Ureña nos enseña que la poesía no es adorno, sino psicología hecha canto. Cada verso suyo fue una forma de reorganizar el caos interior y nacional, de darle forma al dolor, de sublimar la angustia y sostener la esperanza.

Era invitada de honor en tertulias y reuniones, donde se disfrutaba de sus creaciones, tanto publicadas como inéditas, en festejos del logos y del espíritu. Nuestra poetisa ilustre deleitaba a todos con su lírica patriótica. Resulta hermoso rememorar poemas como ‘’El cantar de los cantares’’ o ‘’A mi patria’’ para perderse en la dulzura de su verbo.

El historiador Roberto Cassá puntualizó que la nación le inspiraba “ternezas”. La naturaleza de Salomé Ureña se cimentaba en la ética y la honestidad. Fue un ser humano excepcional, cuya presencia permanece a través de los siglos. Aspiró, contuvo, detuvo cortésmente el tiempo con sus manos; moldeó una copa en la quietud para beber un sorbo de agua, abrió su maleta repleta para compartir con todos. Respiró y pactó con la existencia.

Su extensa obra engloba sus aportaciones en el campo educativo de la mujer, su conciencia social y su visión nacionalista. Fue una mujer osada, líder en su familia y en la sociedad. Las mujeres del siglo XXI heredamos esa tradición y la materializamos en metas alcanzadas en la poesía, la cultura, la salud y la educación.

La primera selección de un conjunto de sus textos se dio a conocer en 1880, auspiciada por la Sociedad Amigos del País, con prólogo de Fernando Arturo de Meriño. Sus versos iniciales se remontan a 1865, tras la Guerra de la Restauración. Comenzó a publicar bajo el seudónimo de “Herminia” en 1867, pero a partir de 1874 firmó con su verdadero nombre.

Su obra fue reimpresa en Madrid en 1920. En el centenario de su natalicio, la Secretaría de Estado de Educación publicó una edición especial. En 1960 sus poemas se incluyeron en Pensamiento dominicano bajo el título ‘’Poesías escogidas’’. En 1975, designado “Año de la Mujer”, se realizó la cuarta edición de sus obras. Una de las publicaciones de mayor divulgación es la patrocinada por la Fundación Corripio en 1989, titulada ‘’Salomé Ureña de Henríquez: Poesías completas’’, con estudio crítico de Diógenes Céspedes.

El compendio de sus creaciones demuestra su enorme dedicación a su época. Con el recuerdo de la colonización aún presente, permaneció vigilante y atenta a todo lo concerniente a la nación.

“Mi ofrenda a la patria” fue su disertación presentada en la primera ceremonia de investidura del Instituto de Señoritas. A pesar de todos los inconvenientes y obstáculos que atravesaba nuestra isla, Salomé Ureña se erigió como figura sobresaliente, victoriosa en cuanto se propuso. La creación poética fue el medio del que se valió para manifestar sus emociones y sentimientos: el verbo fue su espada para lograr que la mujer comenzara a tener un papel relevante en la sociedad patriarcal de su tiempo.

En 1897, en la ciudad de Puerto Plata, instituyó la sociedad literaria “El Siglo”. Salomé hiló la hermosura de la palabra y quedó atrapada en el dibujo de un ave que, desde su bastidor, miraba con ojos de poesía. En sus manos viajaba el viento de la caña, mientras una cigua palmera trinaba y reclamaba su espacio en el mundo.

Los títulos de sus obras son auténticas ventanas simbólicas:

La gloria del progreso (1874): antorcha que ilumina el porvenir.

Ruinas (1876): templo caído donde aún resuena el eco.

Una esperanza (1875): pájaro que levanta vuelo en medio de la tormenta.

Tristezas (1888): ausencia convertida en río subterráneo que atraviesa la memoria.

Para su hijo Pedro Henríquez Ureña, su madre fue cima; para Max, fue mujer santa; para Joaquín Balaguer, “la musa de la civilización”; pero para la patria, Salomé es símbolo: río y árbol, fuego y aire, palabra y silencio.

Sus poemas se publicaron en la prensa, y fue la primera mujer dominicana en publicar un libro de poesía (1880). Su obra fue calificada por sus colegas como “viril”. Federico García Godoy habló de su lírica como “viril y llena de grandeza”; Alejandro Angulo Guridi exclamó: “¡es mucho hombre esta mujer!”; y la escritora española Carmen de Burgos observó que “no usaba medias sino calcetines”, como si ese detalle revelara su carácter independiente.

Sin embargo, la vida y obra de Salomé Ureña no pueden leerse únicamente en clave histórica o literaria: requieren también una interpretación filosófica. En su lucha por abrir caminos a la mujer en un mundo hostil late una pregunta que atraviesa los siglos: ¿qué significa ser libre?

En el siglo XIX la mujer era reducida al silencio, confinada al hogar como si fuese un apéndice de la familia, un “ser para otros”. Desde una perspectiva filosófica, ese confinamiento encarna lo que Simone de Beauvoir llamaría más tarde “la alteridad radical” de la mujer: ser definida no en sí misma, sino en relación a lo que otros consideran valioso.

La filosofía de la libertad se revela en Salomé como praxis: no teoría abstracta, sino acción concreta; enseñar, escribir, reclamar el derecho de la mujer a ser sujeto de pensamiento e historia.

Su grito poético —“Hágase luz en la tiniebla oscura que al femenil espíritu rodea”— puede leerse como metáfora platónica: la mujer encadenada en la caverna de la ignorancia impuesta, llamada a mirar la luz del conocimiento. Así, la educación femenina no es solo instrucción, sino liberación ontológica: tránsito del no-ser al ser, de la sombra a la luz.

Salomé encarna también la tragedia filosófica del creador, descrita por Nietzsche: quien al intentar afirmar su voz encuentra la resistencia de la tradición, el peso del dogma y el miedo de los poderosos. Fue llamada “varonil” porque la sociedad no concebía que la mujer pudiera ser fuerte desde su propia esencia. Así, la voz de Ureña se convierte en desafío a las categorías binarias de género que atribuían la inteligencia al dominio masculino.

Desde otro ángulo, su figura puede leerse en clave existencialista: en un mundo en el que las mujeres eran arrojadas a una existencia predeterminada; hogar, maternidad, obediencia, Salomé eligió existir auténticamente, forjarse a sí misma en medio de la adversidad. La libertad, diría Sartre, no consiste en tener opciones ilimitadas, sino en afirmar la propia esencia allí donde otros quieren negarla. Ureña, con su vida breve pero intensa, encarnó esa libertad como responsabilidad y compromiso: no solo buscó su emancipación, sino también la de todas las mujeres.

Su deísmo y su apertura espiritual revelan un pensamiento adelantado: una apuesta por la tolerancia y el humanismo universal. En ella no hay dogmatismo, sino la convicción de que la verdad es búsqueda, no imposición. Ese gesto filosófico, enseñar a pensar en lugar de repetir, constituye quizás su mayor legado.

En síntesis, Salomé Ureña puede interpretarse como filósofa en acto, no porque haya escrito tratados de metafísica, sino porque hizo de su vida una reflexión encarnada sobre la libertad, el conocimiento, la justicia y el lugar de la mujer en el mundo. Es el testimonio de la resistencia del espíritu frente a la oscuridad de la costumbre y el prejuicio.

Tu verbo, Salomé, nunca se ha disipado en el tiempo.

Tu legado sigue como un fanal que alumbra la patria eterna.

Maestra fecunda de sueños entretejidos,

entrega magistral de creatividad.

Al aire tu sapiencia lanzaste:

fue vastedad en todas partes.

Fuiste luz, fe y esperanza,

en el bienestar de la instrucción multiplicada.

Cátedra de templanza, rutina maravillosa,

espejo para desarrugar la ignorancia.

Creciste plena, con estallidos: soplo de ideas.

Maestra que entre maestras aún te agigantas,

tu entrega ilumina la patria.

Salomé Ureña, eterna, intemporal, en nuestras existencias.

Salomé Ureña, ácrona de siglos, infinita.

Fuentes:

-Archivo General de la Nación

-Héctor Luis Martínez. M.A, Historiador.

Compartir esta nota