Quería estudiar, ampliar sus horizontes, vivir nuevas experiencias y además poner distancia de un país al que Joaquín Balaguer había vuelto al poder. Y un día hizo las maletas y cruzó el mar.

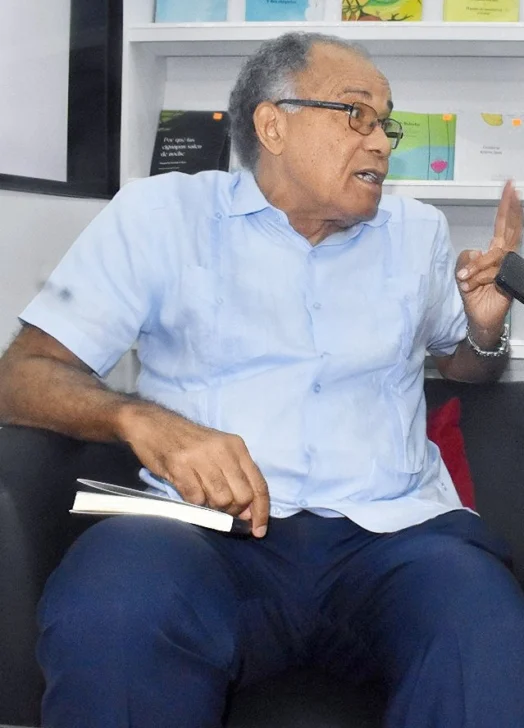

Migue Aníbal Perdomo (Azua, República Dominicana, 1949) llegó temprano a los clásicos y cuando partió de su tierra ya tenía una intensa carrera académica e intelectual. Había publicado dos libros, uno de poesía, el otro, una novela y había luchado para que el país cambiara. En adición, dominaba el francés, el italiano y el inglés.

Aunque vive fuera de su tierra no se siente un desterrado, ni un migrante. Quizás un trashumante que fue tras el conocimiento y lo alcanzó.

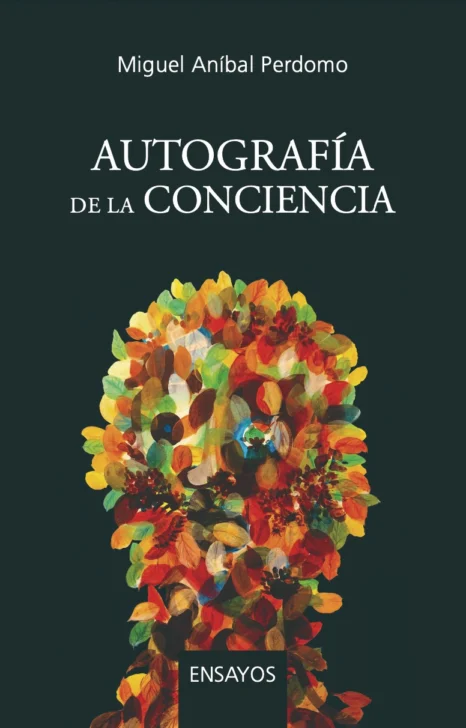

Miguel Aníbal tiene catorce libros publicados entre ensayos, novelas, poesía y cuentos. En la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo del 2024 presentó Autobiografía de la memoria (Editora Nacional, 2024), un libro que puede considerarse un encuentro de vivencias y saberes en el que sus reflexiones históricas y filosóficas conviven con algunos de sus más sentidos recuerdos de juventud.

Y en ese libro queda constancia de recuerdos como este: “Yo nací en Azua de donde provenía mi abuelo paterno. Blasina, una tía abuela paterna, una comadrona, estuvo presente en mi nacimiento. Gracias a ella todo salió bien, pues llegué con el cordón umbilical alrededor del cuello y pesé casi doce libras”.

Miguel Aníbal Perdomo siempre ha considerado que la lengua es la identidad y por eso, si pelearse con la lengua del país que lo acogió, lo respeto y le abrió escenarios y oportunidades, sigue aferrado a la patria hermosa del idioma español.

¿En qué circunstancias se fue usted a Estados Unidos?

Yo me fui en el 90 a Chicago a estudiar una maestría en Literatura, y también era maestro auxiliar, enseñaba y estudiaba. Me pagaban por enseñar, y yo pagaba por estudiar. He trabajado mucho en Estados Unidos.

¿Qué circunstancias académicas había en su vida y qué había escrito?

No fueron académicas, fueron políticas. Balaguer ganó las elecciones y yo no aguantaba a Balaguer una vez más en el poder y me fui. Sentía como una asfixia, si quieres vital, y se presentó la oportunidad, a través de Rafael Núñez Cedeño, que es profesor de la Universidad de Illinois. Entonces, el ya fallecido José Molinaza y su esposa Jenny y yo nos fuimos a estudiar a Illinois.

Al terminar, decidí hacer el doctorado. Pasé a Nueva York, donde obtuve una maestría también, en la City University, en el Graduate Center donde además hice el doctorado. En todo ese tiempo también enseñaba.

¿Cómo era su trayectoria literaria antes de irse?

Yo aquí había publicado una novela –Cuatro esquinas tiene el viento– no lograda, pero para mí fue importante porque se decía que este era un país donde no se podía escribir novelas, y yo escribí una. Después de eso, mucha gente, aunque no siguiéndome a mí, han continuado escribiendo novelas.

También publiqué Los pasos en la espera, que eran poemas. O sea, tenía dos libros publicados. Y más o menos era ya conocido en los medios intelectuales. Llevaba diez años como profesor y antes había trabajado cinco años como monitor. Quiere decir que aquí yo tenía quince años de experiencia universitaria. Además de enseñar en el CU (Colegio

Universitario), en el fin de semana enseñaba en Barahona en el CURSO (Centro Universitario Regional del Sur Oeste). Allá enseñaba teoría literaria, análisis de texto, redacción, muchas asignaturas; formaba parte del Consejo Ejecutivo del CURSO. También dirigía la Asociación de

Profesores y un taller literario. Es decir que en Barahona yo desarrollaba una actividad muy muy amplia.

¿Cuál es la historia de su novela?

La escribí hace mucho. No creo que sea lograda. A mí me gusta mucho leer novelas. Es mi género favorito, y aunque creo que mis dotes son más bien de poeta y ensayista, la novela me gusta mucho, y decidí escribir una. Como te digo, no está lograda, pero algunos han dicho que ha sido un buen comienzo. Aprendí a dominar textos de largo aliento. Ya no era un poemita de quince o veinte versos. Es una obra de más aliento. O sea, me dio disciplina. Aprendí a perderles el miedo a planes ambiciosos. Me entrenó.

¿Cuando usted habla de transculturación, es diáspora, destierro, exilio o insilio?

Yo más bien lo veo como moverse entre dos culturas, entre dos lenguas, entre dos literaturas, entre dos formas de vida. Y pasar al imperio desde un país marginal como la República Dominicana. El cambio es bien grande. Fíjate que yo me fui a los cuarenta y un años, es decir, ya estaba maduro, en la segunda edad, no era un niño, ya tenía mi formación.

Salir a trabajar, estudiar, vivir, existir, sentir, oler otros mundos, palparlos, ¿es una ventaja o una desventaja?

Una gran ventaja. Desventaja, ninguna. Puede ser, por ejemplo, desventaja, porque yo era un profesor aquí y allá era como un estudiante que enseñaba. No tenía la misma categoría ni ganaba igual.

Al principio fue difícil, y te decía que a mí me tomó diez años llegar al nivel económico que tenía aquí. Por tanto, yo no me fui a buscar dinero, ni por que estaba pasando hambre. Mi futuro aquí, yo diría que a nivel económico era bien prometedor. Porque trabajaba para le Editora Corripio como corrector, en el periódico Hoy, en el suplemento, y era profesor en la UASD. Ganaba bastante bien y aunque estuve casado, no tenía hijos y en Estados Unidos tuve dos.

¿Un escritor que se va y que publica sus libros desde el imperio no corre el riesgo de desacostumbrarse de su pasado, de su cultura, de su terruño? En fin, ¿cuáles son los riesgos?

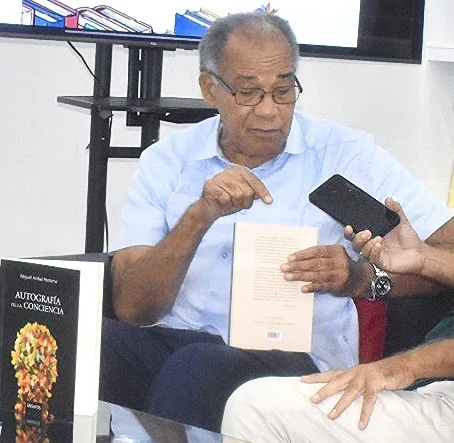

Hay una pregunta que ya me has hecho. Es lo de diáspora. Yo no pertenezco a ninguna diáspora. La diáspora significa un corte. Tú no puedes volver a la tierra madre como era el caso de los judíos. Pero yo tomo un avión y en tres horas y quince minutos estoy aquí. Entonces no puedo hablar de ninguna diáspora y me comunico con amigos aquí, publico mis libros aquí, como este que acabo de publicar, Autografía de la conciencia.

O sea, que gran parte de mi vida literaria y de mi vida personal se desarrollan aquí. No he roto en ningún momento con mi tierra. Por tanto, no soy ningún extranjero, no soy ni siquiera un emigrante económico porque, como te dije, no fui a buscar dinero allá. Sentía que los estudios que había hecho y los conocimientos que tenía no eran suficientes. Sentía que necesitaba ampliar los horizontes, que tenía que formarme más. Porque no tengo naturaleza autodidacta, debo aprender de maestros.

Ya yo había hecho una licenciatura. Si me quedaba aquí no había mucho futuro a nivel de estudios en ese momento. Por tanto, en Estados Unidos el doctorado me dio una percepción amplísima. Ha sido un gran logro.

Usted procedía de un país pequeño, pobre que, además, se rebeló contra el imperio, y encima de eso usted es mulato aquí y negro allá. Pura y simplemente…Entonces, ¿cómo fue su relación con el nuevo entorno y con la academia y en la vida normal, usted que llegó con ese prontuario?

Creo que tengo cierta ventaja. Por ejemplo, yo no pienso en color ni me interesan las personas tampoco por el color. O sea, tengo una mente totalmente amplia respecto a eso. Pero tampoco soy un inmigrante común y corriente. No fui a una fábrica, fui a la academia. Cuando llegué allá, ya había estudiado italiano, francés, el mismo inglés. Yo hablaba inglés, era un profesor. Aquí y allá, era un escritor, un intelectual con una educación también personal que no era corriente. Sé cómo comportarme, y parezco honrado.

Entonces mi valor no es tanto mi color, sino lo que yo soy como persona. Y esto es lo que los demás ven cuando están frente a mí, ya sea un norteamericano blanco o un africano. Cualquier persona me percibe por lo que soy más allá de mi apariencia física.

Entonces yo no puedo decir que haya sido discriminado o perseguido por mi color o por mi cultura en algún momento, No era un come coco. Llegaba con una formación que la mayoría de los norteamericanos no tiene. Porque los que van a Harvard, como los presidentes, son bien educados, una minoría; pero el norteamericano común es bastante ignorante. Algunos creían que yo era de España, de Europa, porque hablaba español.

Y así como no me creo superior a nadie, tampoco creo a nadie superior a mí. Mi color es un accidente insignificante. Trabajé diez años en Sarah Lawrence College, el mejor instituto de artes liberales en Estados Unidos, adonde va una minoría adinerada. Allí me sentí muy apreciado. No era el ambiente de las universidades públicas donde muchas veces no se respeta al profesor.

Tampoco soy simplemente negro, también tengo sangre blanca. Nadie borrará mi idiosincrasia.

¿Qué retos y dudas afronta un escritor que llega a Estados EU, a la hora de escribir?

Saber inglés fue de una gran ayuda. No tenía una barrera idiomática. Entonces, penetrar era fácil. Yo podía enseñar allá porque hablaba inglés. Al llegar, me hicieron un test para ver cómo andaba mi inglés y determinaron que solo tenía que hablarlo, que no tenía que tomar ninguna clase. Entonces, manejar el inglés me ayudó muchísimo.

¿Usted escribe en español o en inglés?

Mi inglés no da para tanto ni me interesa.

¿Si le diera el inglés para escribir en ese idioma, escribiría en inglés?

No, no. Yo escribiría en español.

¿Esa es una posición de principios nacionales?

No, es una posición de principios culturales, sentimentales. Es la lengua materna que uno aprendió desde que estaba cerca de su madre y de su padre. Es la que transmites, es tu lengua, parte de tu identidad.

¿Cuando llegó a Estados Unidos, qué elementos de la cultura norteamericana le llamaron la atención?

A nivel académico, el rigor. A nivel social, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto a la ley, el honrar la palabra dada. El norteamericano común es bueno. Aunque hay muchos que no lo son en las grandes ciudades como Nueva York. Hay personas pobres, delincuentes, lo cual es natural Y a nivel literario, los niveles son diferentes. Aquí cualquiera es escritor, cualquiera es poeta. Allá no. Hay niveles de exigencias.

Yo tenía profesores, por ejemplo, argentinos, españoles, peruanos. Y era gente de mucho rigor. No había exámenes en las clases. Las evaluaciones eran en base a ensayos, artículos. Aquí les dicen seminarios en la universidad. Eran corregidos y devueltos. Los niveles de exigencias eran altos, altos. Y eso me dio otra perspectiva. Por eso a mí no es cualquier que me convence de que es poeta. Tienes que convencerme de que eres escritor. Claro, soy un profesor, aparte de escritor, y te voy a evaluar. Entonces, porque seas amigo mío no voy a alabarte. Tienes que demostrarme que tienes rigor, talento. Y eso aquí no es muy común.

¿Usted sigue activo en la academia?

No. Me retiré hace mucho. Pero a través de la Dirección de Cultura Dominicana allá, yo he seguido enseñando durante esos años. Nunca he

parado de enseñar. Porque incluso cuando me cancelaron, con el cambio de gobierno, seguí enseñando gratis. Y cuando vino la pandemia enseñaba por teléfono. Me pasé dos años trabajando gratis para el Estado dominicano. Quiere decir que me deberían dos años de salario.

¿Qué trae este libro, Autobiografía de la conciencia?

Este es un libro de ensayos diversos y está dividido en cuatro partes. Hay una que es de ensayos literarios, hay otra que tienen que ver con cuestiones diferentes, sociológicas. Hay algunos ensayos quizás con matiz científico; hablo del Estado, del inconsciente, del instinto. O sea, hay temas diversos.

Yo quisiera saber si hemos debatido la cuestión de la diáspora, porque para mí no existe.

¿No existe para usted como concepto o para usted a título personal?

Las dos cosas. En las universidades y en la literatura se actúa por moda, y quienes marcan el paso en la literatura son las academias, los periódicos, las revistas. Para mí, la diáspora es una moda que ya está pasando. Y es una cuestión ilógica, o sea, una cuestión que no tiene sentido.

Diáspora fue la de los judíos. En todos los tiempos los escritores han vivido en otras naciones, en otras culturas que ayudan a objetivizar su propia realidad; la ves de otra manera. Por ejemplo, García Márquez escribió Cien años de soledad en México. Y en el avión estuve releyendo El general en su laberinto, que fue escrito en México. Y así como te digo García Márquez, muchos escritores escriben desde el exterior. Tienen que alejar un poco su realidad para poder valorarla mejor, y eso es lo que yo he hecho. Viví más de cuarenta años aquí, soy dominicano, maduro, pero tengo más de treinta años fuera, y ahora puedo tener una visión bien clara, bien completa.

¿Qué le da a usted la mirada distante?

Yo creo que me hace vernos tal y como somos. Porque uno de los conceptos que trabajo más en este libro es que me parece que la realidad es mitológica, que nosotros somos, no seres racionales, sino seres mitológicos. Y eso no lo he dicho yo, ya lo ha dicho Platón, ya está en los Proverbios, y ahora la física cuántica está diciendo que vivimos en una realidad que parece virtual, que parece simulada, como si fuéramos un juego de Nintendo.

Pienso que la mayoría de las cosas que creemos son mitos, mitología, la patria, la democracia, hasta cuestiones que creemos, el amor que idealizamos, son mitologías, creaciones de la mente humana, deformadas.

Cada vez que nosotros empezamos a narrar, dicen los neurólogos, el cerebro empieza a crear ficción. Entonces, la historia sería ficción. ¿Y quién la escribe? La escribe un sujeto, a través de su yo, entonces es subjetiva. Por ejemplo, la religión es totalmente mitología.

Hay un ensayo que se llama Dios de Judea en mi nuevo libro. Aquí, vemos que ese Dios que crearon los judíos tiene mucho que ver con las mitologías mediterráneas. Por ejemplo, Aquiles era hijo de una diosa. Es decir, Cristo no era el único hijo de un dios. Y el concepto en sí de que Dios mandó a su hijo a que los crucifiquen, es una blasfemia, una tontería.

Dios no tiene que mandar a su hijo para redimirnos. ¿Además, por qué nos hizo tan malos si usted tiene el poder de hacernos mejor? El diablo es una invención de los persas, los iraníes de hoy. Es un residuo politeísta. Esas son pamplinas, y la humanidad sigue creyendo. Esas tonterías por milenios. Pero no solo eso. Lo mismo sucede en política.

La democracia, decía Pedro Henríquez Ureña, es el estado integral de la persona. Entonces, mientras las personas no lleguen a la educación, al pan, a la vivienda, no hay democracia.

¿Todo esto tiene que ver con que ya estaba maduro cuando se fue?

Hoy, en el camino, venía mirando, venía juzgando, venía viendo las diferencias. Yo salí a caminar esta mañana. Caminé una hora y veía las aceras. ¡Qué incomodas eran! No eran homogéneas en esa zona. Sentía la humedad, a la cual mi cuerpo no está acostumbrado en estos momentos porque allá estamos entrando en el invierno, la temperatura va bajando. Veía las desventajas en las aceras. Veía una serie de cosas que no se ven en una urbe como Nueva York. Venía hablando de esas cosas con el chofer que me trajo aquí.

Tú puedes tener una actitud desencantada, al llegar aquí, como veo en algunos novelistas dominicanos que crecen o escriben en Nueva York.

Yo las veo de manera diferente. Yo lo que pienso es cómo vencer esas desventajas, cómo desarrollar el país, cómo ponernos al nivel de un país industrializado. O sea, que no desprecio, más bien trato de entender. Por ejemplo, por qué hay tantas nuevas torres, pero no agua suficiente.

Usted dice que tendemos a mitologizar. ¿El mito es una mentira o una metáfora?

El mito integra poesía, simbolismo. Es la realidad enriquecida. El problema es cuando creemos que el mito nos ofrece la verdad absoluta. Esta realidad en que vivimos no podemos realmente definirla, no podemos entenderla; ¿cómo se hizo esto?, ¿la vida de dónde viene?, ¿adónde vamos? Entonces, tenemos que inventarnos dioses.

¿Usted dónde nació, se crio y vivió?

Yo nací en Azua de donde provenía mi abuelo paterno. Blasina, una tía abuela paterna, una comadrona, estuvo presente en mi nacimiento. Gracias a ella todo salió bien, pues llegué con el cordón umbilical alrededor del cuello y pesé casi doce libras. El médico quería extraerme con fórceps. Ella se opuso, y nací con cesárea. Pasé mis primeros años en el ingenio Barahona; a los ochos, me mandaron a estudiar a

Duvergé, de donde era mi padre, de los Méndez. Allí hice casi toda la primaria, y a los quince años vine al seminario Santo Tomas de Aquino para ser cura. Pero yo había perdido la fe desde muy temprano y no la recuperé más. El párroco me dijo que me fuera al seminario, que era una crisis de adolescencia. Pero después de cuatro años la fe no volvía.

¿Eso fue una crisis de fe?

El párroco decía que yo estaba creciendo y mi fe estaba Cambiando. Me fui al seminario, y allí cumplí con todo. Pero me di cuenta definitivamente de que no creía.

¿Qué tiempo estuvo en el seminario?

Cuatro años, todo el bachillerato. Luego pasé a la UASD.

Humanamente hablando, ¿qué huellas le dejó su paso por el seminario?

Ciertos valores morales, disciplina casi militar y, sobre todo, a nivel intelectual, fue fundamental para mí. Leí como un desesperado. Porque a en el sur me caían muy pocos libros en las manos. Cuando llegué al seminario, creía que había llegado al Paraíso. Y no estoy imitando a Borges, para quien el Paraíso era una biblioteca. Y yo tenía la biblioteca del Seminario Menor a mi disposición, la del Mayor y la de los curas. ¡Tres bibliotecas! No te imaginas lo que yo leía. Creo que era lo único que hacía, pues fui un estudiante mediocre. Solo estudiaba con profundidad lo que me interesaba.

También a nivel literario obtuve ahí mis primeras lecciones con el padre José Luis Sáez, que todavía vive. Él me daba libros a leer y yo tenía que comentarlos. Como me gustaba leer, comentaba muchísimas obras. Mi estadía en el seminario, a nivel intelectual, fue fundamental.

¿Recuerda que libros le pasaba Sáez?

De Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, la poesía de Antonio Machado, las Obras Completas de Federico García Lorca, de Juan Ramón Jiménez y a Azorín. Es decir, la literatura española, comenzando por sus clásicos, El Quijote, Calderón de la Barca, Lope de Vega. Además, leí a Shakespeare, Víctor Frankl. Esos son los que recuerdo inmediatamente. Pero leía de todo. Muchísimo.

¿Y cuando llegó a los clásicos?

En el seminario. Leí La Ilíada, La odisea, La Eneida, a Sófocles, Eurípides y Esquilo. Leí mucho a los clásicos.

¿Recuerda el día exacto en que cogió su maleta, se montó en un avión y se fue por primera vez a Chicago a quedarse?

Yo llegué a finales de agosto para empezar en septiembre. Creo que fue el 30 de agosto del 90.

Dejaba atrás un mundo y entraba a otro. ¿Qué recuerda de esos primeros días, de ese primer momento, de la llegada? Es más, se lo voy a decir hasta bonito. ¿Cuáles fueron sus primeros asombros?

Ya conocía a Nueva York y antes, en el 84, 85, estuve un año en New Jersey, a través de la beca Fullbright, como profesor invitado para enseñar español. Era un nivel importante. Ahí no era un estudiantico, era un Fullbright Scholar. Me sentía como un embajador,

¿Cuántos libros tiene inéditos y cuántos tiene publicados?

Ahora mismo no tengo ninguno inédito, el último era Autobiografía de la Conciencia. Tengo catorce publicados, incluyendo este; algunos son breves. Incluyen novelas, poema, ensayos y cuentos. Y algunos de ellos no se conocen.

Me he llevado dos premios Anuales de ensayos aquí, dos de cuentos y uno de poesía. O sea, cinco premios, además, el Premio Persona Cultural, del Ministerio.

Compartir esta nota