Ahora que Norberto James (1945-2021) ha sido homenajeado con un monumento en su natal Macorís, debemos releer su icónico poema Los inmigrantes, como lo hago en mis clases para explicar la cocolidad o la presencia cocola en la literatura dominicana, al estudiar la poesía criolla. Norberto James Rawling (su nombre completo), cocolo puro –de madre y padre–, escribió el himno y la elegía, que lo define, y define su identidad como minoría, marginada en el pasado, pero integrada en el presente: de ascendencia cocola y de antepasados inmigrantes ingleses, establecidos en las antiguas colonias de Inglaterra.

A Norberto James lo conocí una mañana en casa del poeta Alexis Gómez Rosa, en el año 2000. Esa vez vino – tras varios años de ausencia y sin venir al país– a presentar su Obra Poética Completa, editada por el Consejo Presidencial de Cultura (antes de nacer la Secretaría de Estado de Cultura, luego Ministerio de Cultura), en una colección de lujo, tapa dura, numerada, de largo formato y color rojo vino, creada por José Bobadilla, titulada Poesía de Fin de Siglo (de la que tengo el honor de formar parte). Recuerdo que las presentaciones de cada tomo se hacían en Las Atarazanas Reales. El volumen mío lo presentó Soledad Álvarez y el de Norberto James, otra noche, lo hizo Andrés L. Mateo, su amigo y compañero de viaje y de mil aventuras (guardo ese libro dedicado por él y la foto de grupo). En casa de Alexis (la única vez que lo vi), recuerdo le pregunté sobre las influencias que recibió cuando él escribió el poema Los inmigrantes. Le dije que me parecía oír los ecos de Whitman. Pero él me precisó que más bien tenía influencias de Carl Sandburg, a lo cual asentí. En efecto, al decírmelo, me percaté de mi falsa apreciación. Ciertamente, en Sandburg, el poeta de Chicago, se pueden oír los sonidos de las fábricas, de las maquinarias y los ruidos de la ciudad industrial, y donde incluso hay personajes y conversaciones, como lo hace James Rawling. El poema Los inmigrantes parece un coro de voces, un monólogo y un poema narrativo de corte conversacional, en diálogo con muertos y vivos: seres reales y representativos, héroes y paradigmas de su grupo social y cultural.

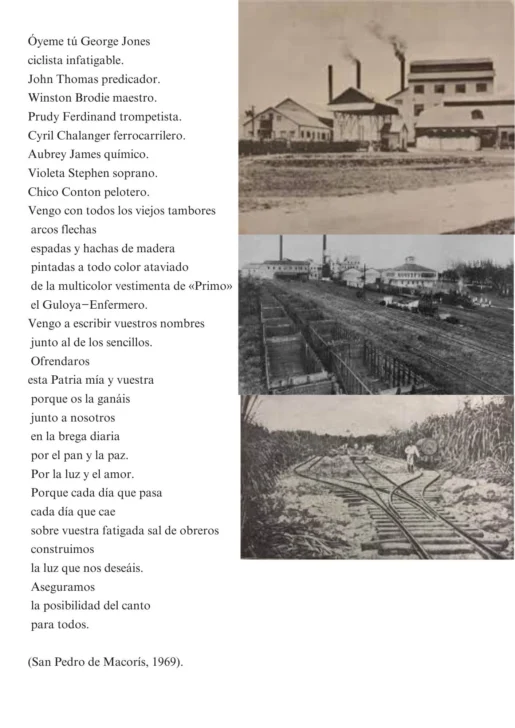

Poema esencialmente autobiográfico, de estirpe familiar y de su identidad cocola, James, en el mismo, nos habla de los cocolos con nostalgia y congoja: escribe su historia y canta su dolor. Es un texto alimentado de historia y memoria: construido con la materia del tiempo, la sustancia de la tierra y la sangre del espíritu. Procedente del archipiélago de Sotavento y Barlovento, James emplea los colores, los paisajes, las miradas y la bandera de su etnia cocola. Recupera la música y el baile de los danzantes cocolos de las provincias azucareras, que “parían” millones de pesos, durante “la danza de los millones”, en las dos primeras décadas del siglo XX. La ciudad vieja y el barrio polvoriento, suenan y resuenan los sonidos y los ruidos del río y del mar de la Sultana del Este. Los cocolos, de “borrosa sonrisa” y “lengua perezosa”, forman y conforman la raíz de su esencia cultural y su estirpe étnica. Este grupo étnico, cultural y religioso, que habla inglés en el hogar y practica religiones protestantes, crece con “odio antiguo a la corona” española e inglesa. Y ese resentimiento, aunado al sentimiento de ser descendientes de antiguos esclavos negros ingleses, que llegaron al este de la República Dominicana, al corte de la caña –a La Romana o San Pedro de Macorís–, lo llena de rabia, vergüenza y complejo de inferioridad, ante el resto de los dominicanos. Así pues, compiten asociados a la negritud del haitiano y de los antepasados esclavos africanos de la colonización y la esclavitud del Nuevo Mundo. Se trata de inmigrantes de origen afro-caribeño, de expresión inglesa, provenientes del imperio británico (Indias Occidentales Británicas), arribados al país para laborar en la industria azucarera, procedentes de Barbados, Saint Kitts, San Martín, Jamaica, Islas Turcas y Caicos, Caimán, Antigua, Culebra, Trinidad, Tobago, Bahamas, Guyana inglesa, entre otras. En el pasado, era un término despectivo y negativo, que se usaba para diferenciarlo del resto de la población dominicana nativa. (En el Cibao, cuando un niño no sabía hacer algo bien o era torpe, se le decía cocolo, en evidente tono racista). En efecto, los cocolos se masificaron y adquirieron prestancia social, al profesionalizarse, destacarse y ocupar posiciones políticas, burocráticas, académicas, deportivas e intelectuales, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, la presencia y la influencia cocola en la literatura, la gastronomía, la pintura, la danza y el baile de los cocolos y los guloyas, ha ido marcando territorios y afianzándose. Así, la vemos en la narrativa de Avelino Stanley, en su novela Tiempo muerto (Premio Nacional de Novela), en la pintura naif de Nadal Walcott, en la poesía de Norberto James, o en la culinaria: en platos hechos con harina de trigo o maíz, pescado con coco, o en bebidas como el guabaverry (a quien Juan Luis Guerra inmortaliza) y el mabí de bejuco. También la vemos manifestarse en el yaniqueque, el domplin, el dulce de coco, el calalú o el funchi. De modo que, vemos la influencia cocola en la identidad cultural de San Pedro de Macorís y La Romana, y aun de Samaná. Los cocolos pues no hablan spanglish sino español e inglés. Aunque los que son de tercera o cuarta generación, ya no hablan el inglés.

La voz poética de este poema de largo aliento ve la sociedad como una “horrible oscuridad plagada de monstruos”, como Goya en Los caprichos, quien vislumbra la razón como un sueño de monstruos. Es decir, el sueño de la razón engendra –o pare– monstruos diurnos como pesadillas del insomnio.

Norberto James les canta, en una elegía de homenaje y celebración, a los personajes de origen cocolo destacados en distintas disciplinas y oficios. Así vemos, al cochero y enamorado de la masonería, Willy; a George Jones, el ciclista; a John Thomas, el predicador; a Winston Brodie, el maestro; a Prudy Ferdinand, el trompetista; a Cyril Challenger, el ferrocarrilero; a Audrey James, el químico (acaso pariente suyo); a Violeta Stephen, la soprano; a Chico Conton, el pelotero de las Estrellas Orientales (su equipo preferido de su pueblo natal). Son nueve personajes imaginarios o reales, con quienes dialoga o a quienes invoca –o evoca. Los enumera y destaca su oficio, revelando sus dotes de deportistas, músicos u oficiantes y predicadores de alguna religión protestante, metodista, presbiteriana o evangélica. Hay pues un ritual, una danza poética y lírica, de tono conversacional, que es consustancial a la poesía norteamericana, en especial, la imaginista (como en Ezra Pound) o la primitiva de los habitantes primigenios de América del Norte. El poeta James viene con su voz y sus tambores, con su lira y su canto, armado de arcos, espadas, hachas de madera y flechas.

Así pues, vemos a Primo, el Guloya-Enfermero, que viene a escribir nombres y a ofrendar a la patria, ganada junto al pueblo cocolo, “en la brega diaria, por el pan y la paz, por la luz y el amor”.

Y concluye su canto elegía y épico:

“Porque cada día que pasa

cada día que cae

sobre vuestra fatigada sal de obreros

construiremos

la luz que nos deseáis.

Aseguraremos

la posibilidad de canto

para todos”.

PS.

Norberto James, poeta de la Generación del Sesenta, compañero de ruta, andanzas e ideales estéticos e ideológicos con los demás integrantes de la Generación de Postguerra o Joven Poesía, es celebrado por su bonhomía, don de carácter, sensibilidad musical y formación académica, que inició en La Habana y alcanzó su consagración académica en Boston, donde enseñó por muchos años. Poeta admirado y añorado, se fue a vivir a Estados Unidos para no regresar. Allí hizo vida, escribió y publicó su tesis doctoral titulada Denuncia y complicidad, en 1997. En la Universidad de La Habana, se licenció en filología, en 1978, y en la Universidad de Boston, obtuvo su máster en Lengua y Literatura Hispanoamericana, en 1992, y el doctorado en Lengua y Literatura Hispánica, en 1996. Publicó los poemarios: Sobre la marcha (1969), La provincia sublevada (1972), Vivir (1981), Hago constar (1983), Patria portátil (2008), Amor oscuro (2010), Poesía, 1969-2008), Recuperable de pasado, 1969-2008 (2016) y Poesía completa (2020). En 2008, el Ministerio de Cultura le dedicó la Feria del Libro de Nueva York, editó su Poesía Completa, y también Miguel de Mena, en Ediciones Cielonaranja.

Compartir esta nota