En contra de la verdad histórica, numerosas fábulas prejuiciadas, racistas, han sido elaboradas por las élites colonizadoras españolas, donde presentaban al esclavizado como un ser inferior, “salvaje”, “sumiso”, cuando la realidad decía todo lo contrario en una historia llena de páginas gloriosas, de hazañas, de epopeyas, de huidas a las montañas en la búsqueda de la libertad.

A tal punto que la primera rebelión de esclavizados en el “Nuevo Mundo” se produce en esta isla, según Oviedo en 1521, otros investigadores la sitúan en el 22, con 20 esclavizados en el Ingenio Diego Colón, donde fueron perseguidos y masacrados camino al Bahoruco, siendo vencidos, pero no derrotados, porque el proceso de cimarronaje duró siglos.

La industria azucarera del “Nuevo Mundo” se forjó en la región sur de la isla, en el eje Haina-Nigua-Nizao, en San Cristóbal, la “región de los ingenios”, liderados por el Ingenio Boca de Nigua y el Diego Caballero, el Primer Ingenuo Hidráulico de América. Los esclavizados que tomaron la decisión de huir a las montañas en la búsqueda de su libertad en el proceso del cimarronaje tenían como meta las Sierra de Neyba y las libertarias Sierra del Bahoruco.

Después de pasar los montes y las montañas de San Cristóbal, al entrar al territorio banilejo, cansados y agotados los esclavizados cimarrones, para descansar y recuperarse y seguir su camino, encontraron en las cercanías de La Vereda un vallecito rodeado de lomas y montañas, con diversos arroyos y pequeñas tierras para el cultivo. ¡Estaban protegidos por las lomas y alimentos para su sobrevivencia! ¡Era un “Maniel de Tránsito” perfecto!

La mayoría de los esclavizados con el tiempo siguieron su camino, unos prefirieron irse a los lugares más inhóspitos de los Montes Banilejos y muchos se quedaron en La Vereda de manera permanente. La diversidad de estos esclavizados tenía a San Juan Bautista como su patrón, por la simbolización del agua del río Jordán, cuyo significado espiritual era la simbolización del regreso nostálgico a su África, su lugar de origen.

Sus celebraciones implicaban música, cantos, bailes, rituales y catarsis. Este complejo religioso musical recibió el nombre de “Sarandunga”, palabra africana que contiene sonido y tambor. Las festividades comenzaban el 23 y terminaban el 24 de junio en honor de San Juan Bautista. A nivel danzario, musicalmente era en base a tres tambores pequeños que se tocaban entre las piernas, con las manos y una güira de metal, de origen africano, acompañado de la técnica coral africana del solo y la respuesta. Había un ritmo rápido, conocido como Bomba y Capitana y uno lento llamado Jacana. El primero era conocido popularmente como “el baile de los jóvenes” y el segundo como el “baile de los viejos”. Sin embargo, La Jacana, en opinión del maestro Fradique Lizardo y el mío, “es el baile más hermoso, y el más señorial del folklore dominicano”.

Además de pequeña agricultura, los habitantes de La Vereda y sus alrededores se dedicaron a la recolección del café que había sido sembrado durante la ocupación haitiana (1822-1844) en la región. Los habitantes de La Vereda subían a las lomas solo para el ciclo de siembra, mantenimiento y recolección del grano. Todo el proceso posterior implicaba la complejidad industrial que se realizaba en el poblado cercano de Fundación de Peravia, en las cercanías del río Baní, de donde surgió el popular barrio de Pueblo Arriba, en el norte de la ciudad de Bani, donde en un momento dado, sin que ella lo supiera, porque vivía ahí, la reina del café se llamaba Alicia Baroni.

La población de La Vereda, para no quedarse sin trabajo, bajaba a Fundación de Peravia donde estaban “las máquinas”, estaciones para la recolección, despulpalización y el secado final del café, en grandes tendales. El día 23 se amanecía tocando Sarandunga en una iglesita donde está actualmente el campo de béisbol; el 24 a las cinco de la mañana la música y visita a los cofrades. Comenzaba el ritual para ir en procesión cantando móranos hacía el río para un baño simbólico ritual del Santo y un baño de despojo de los creyentes, donde hay una purificación colectiva porque el río se lleva todos los pecados río abajo.

A estas festividades de esta Sarandunga de Fundación de Peravia iban creyentes de las comunidades cercanas y del Pueblo Arriba. Nené Pérez, un galán del Pueblo Arriba, le robó el corazón a la Capitana de la Sarandunga y cuando deciden juntarse, ella como “dueña del Santo”, se lleva a San Juan para el Pueblo Arriba de la ciudad de Baní.

Allí comienza la mitología y la fábula de que la Sarandunga vino de Haití. Doña Edna Garrido de Bogg, Fradique Lizardo e investigadores posteriores, incluso don Julio Alberto Hernández, en el Pueblo Arriba fue que conocieron a la Sarandunga cuando en realidad ella tenía muchos años de existencia en La Vereda y en Fundación de Peravia.

Toda la dimensión de los Móranos, la ida al río Baní, el baño ritual del santo, el baño de despojo de los cofrados, etc., fueron incorporados a los rituales y ceremonias del Puelo Arriba. Se formalizó la cofradía, por tener el santo original, quedando como centro de la misma, pero la fabricación de instrumentos musicales y los principales músicos para las festividades eran de La Vereda.

La primera Sarandunga hoy es la del Pueblo Arriba (23-24 de junio), la segunda donde Hilda en Fundación de Peravia una semana después y concluye el domingo siguiente en en La Vereda.

Del proceso glorioso de las luchas de los esclavizados africano hay páginas gloriosas no escritas, donde esas epopeyas están todavía clandestinas en un tema prohibido como es la esclavitud en la historia dominicana. El cimarronaje ha quedado en el olvido con sus héroes.

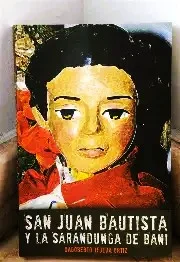

La Sarandunga ha sido tema de diversos investigadores. Con excepción de la antropóloga Martha Ellen Davis, todos conocieron solo la Sarandunga del Pueblo Arriba, sin saber de la existencia de la Sarandunga de Hilda y de La Vereda. Solo Dagoberto Tejeda Ortiz ha escrito un libro sobre la Sarandunga que contempla el ciclo completo.

Lo más trascendente de la existencia de la Sarandunga banileja, es ser la expresión religiosa cultural más importante de la herencia del cimarronaje y ser patrimonio de Baní y del país.

Compartir esta nota