Dedicatoria

En momentos de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, comparto este ensayo como un homenaje a quienes sembraron la semilla de nuestras ferias. “El futuro sigue escrito en libros” es una invitación a recordar que mientras haya un libro abierto, habrá libertad.

El libro, lámpara de la memoria

Desde su origen, el libro ha sido lámpara de la memoria humana.

No solo preserva palabras: encierra visiones, esperanzas y rebeldías.

Como recuerda la autora española Irene Vallejo (1979) en El infinito en un junco, un suceso editorial traducido a varios idiomas, los primeros rollos de papiro nacieron del deseo de desafiar al tiempo y rescatar la voz de los ausentes[1].

Desde entonces, los pueblos han encontrado en los libros la posibilidad de romper cadenas invisibles.

Y entre todos los libros, uno se levanta con fuerza singular: la Biblia, el libro de los libros, que ha marcado civilizaciones, leyes, costumbres y luchas.

El libro como pólvora de la historia

Los libros han sido pólvora de revoluciones culturales.

Con enciclopedias y manifiestos, la Ilustración incendió Europa y América.

Las independencias de este continente bebieron de Rousseau y Montesquieu, de Martí y Bolívar, de todo papel donde ardiera la idea de libertad.

El libro no es un objeto: es un acto

Cada página es un disparo de conciencia, un relámpago que rompe la oscuridad.

Por eso los tiranos lo han temido, y en su miedo han querido quemarlo, censurarlo, silenciarlo.

Vallejo lo recuerda: durante siglos los libros viajaron ocultos en túnicas, enterrados bajo tierra, escondidos en cofres, porque leer fue también conjura[2].

Cuando leer era conspirar: de Duarte a Trujillo

En nuestra República Dominicana, la historia lo confirma.

Juan Pablo Duarte entendió que la palabra escrita podía ser pólvora y semilla. No se limitó a proclamas: utilizó también el poder del teatro y las artes como armas de emancipación.

Fundó sociedades secretas como La Trinitaria y La Filantrópica, donde las ideas de libertad circulaban en cartas clandestinas, manifiestos encendidos y obras teatrales que, bajo apariencia cultural, transmitían mensajes revolucionarios.

Así, el escenario se volvió ágora y la dramaturgia, conspiración.

Duarte fue precursor del teatro nacional: comprendió que un pueblo se educa no solo en aulas, sino también en plazas y tablas.

Su palabra escrita se hizo juramento, y su juramento se hizo patria.

Pero no fue el único. En nuestras letras, Salomé Ureña, Abigail Mejía, Ercilia Pepín y Rosa Duarte encendieron con su pluma el rescate de la memoria y la dignidad nacional. Sus poemas, cartas y escritos -en especial los de Rosa Duarte, que nos permiten reconstruir la historia íntima de la familia Duarte-son testimonio de que también la voz de las mujeres ha sido raíz y sostén de la patria.

Un siglo después, Trujillo también lo sabía: un libro podía más que su ejército.

Persiguió autores, prohibió publicaciones y escondió bibliotecas bajo llave.

Pero nunca pudo detener la semilla.

Los libros pasaban de mano en mano, como antorchas clandestinas que alumbraban la dignidad de un pueblo que no se resignaba al silencio.

Por eso lo decimos claro:

Un pueblo sin libros es un pueblo de rodillas.

Un libro abierto es una puerta a la libertad.

Leer es resistir, escribir es sembrar futuro.

La Biblia: raíz y ambigüedad del poder

La Biblia no solo inspiró oraciones: también incendió conciencias.

En la Reforma Protestante, Lutero la tradujo al alemán y abrió paso a la alfabetización masiva.

En los movimientos abolicionistas fue bandera contra la esclavitud.

En América Latina, la Teología de la Liberación leyó el Evangelio desde los pobres y lo convirtió en arma espiritual contra la injusticia.

Pero el mismo texto también justificó monarquías, conquistas e imperios.

Ese doble filo recuerda lo que señala Vallejo: ningún libro tiene dueño único, todos son campo de batalla, espejos que cambian según quién los lea y cómo los interprete[3].

La era digital: ruido y resistencia

Hoy vivimos rodeados de pantallas.

La lectura se fragmenta en mensajes breves, en imágenes que duran un segundo.

El algoritmo dicta qué mirar y qué pensar, mientras la prisa digital confunde información con sabiduría.

Sin embargo, el libro no muere: se transforma.

En e-books, audiolibros, blogs o PDFs, sigue latiendo como semilla de memoria.

La Biblia lo confirma: hoy se lee más en teléfonos que en pergaminos, pero conserva la misma fuerza transformadora.

El libro impreso, además, guarda un valor irreemplazable: el roce del papel, el aroma de las páginas, el subrayado en los márgenes, la portada como obra de arte cotidiana.

Leer en papel es un rito sensorial, una pausa en medio del ruido.

Como recuerda Vallejo, los soportes cambian —del junco al pergamino, del códice a la pantalla—, pero lo esencial permanece: la pulsión humana de narrar y salvarse del olvido[4].

Comunidad y herencia

Un libro no se consume: se comparte.

Dedicar un ejemplar es inscribir en sus páginas gratitud y afecto hacia quien le dio sentido a la palabra escrita.

Pasar un libro de mano en mano, prestarlo a un amigo, heredarlo a un nieto, discutirlo en un círculo de lectura o guardarlo en la maleta de un emigrante, crea vínculos que ninguna pantalla suplirá.

Vallejo recuerda que en la Antigüedad los libros eran leídos en voz alta, como bienes comunes, como hogueras alrededor de las cuales se reunía la comunidad [5].

Esa tradición persiste: cada libro físico es puente cultural y afectivo, une generaciones, cruza fronteras y sobrevive incluso a la brecha digital.

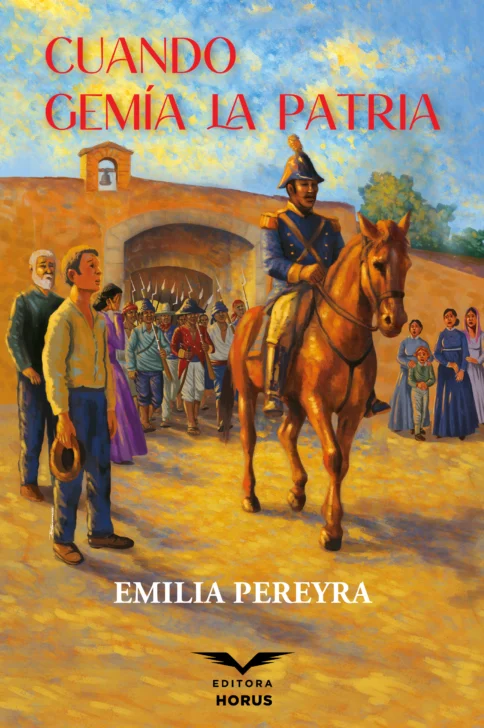

En ese puente de voces, también nuestras escritoras han sembrado continuidad. Ángela Hernández ha tejido en su narrativa la lucha por los derechos de las mujeres y la memoria de los pueblos; Rita Indiana rompe moldes con una literatura híbrida, irreverente y profundamente caribeña que nos recuerda que la patria también se escribe desde la música, la calle y la imaginación popular; Soledad Álvarez ilumina con poesía la intimidad y la nación; Chiqui Vicioso ha sido voz aguda y crítica en la defensa de la mujer y la cultura afroantillana; y Emilia Pereyra ha recuperado, desde la novela histórica y el periodismo, capítulos esenciales de nuestra memoria colectiva.

El desafío de sobrevivir con libros

El verdadero desafío de este tiempo no es si el libro sobrevivirá a lo digital.

La pregunta es si nosotros sobreviviremos sin libros.

Un pueblo que deja de leer se vuelve frágil, repetidor de consignas, esclavo del algoritmo.

Un pueblo sin memoria está condenado a regresar siempre a sus cadenas.

Por eso, defender al libro

-impreso o digital- es defender la dignidad de la cultura y la libertad de la conciencia.

El libro como patria viva

El libro no muere: germina.

Es semilla de futuro, lámpara en la tormenta, raíz que no se arranca.

Mientras haya un lector, habrá conciencia.

Mientras haya un libro abierto, habrá libertad.

Mientras un pueblo lea, habrá patria que resista y sueñe.

Irene Vallejo lo recuerda: los libros son “una brújula para orientarnos en la intemperie del tiempo”[6].

Y yo lo sé: cada libro es tambora y campana,

es sangre que escribe su herencia en la página,

es patria viva que late en silencio

para que nunca más nos perdamos en la oscuridad.

Notas: [1] Vallejo, Irene. El infinito en un junco: La invención de los libros en el mundo antiguo. Madrid: Editorial Siruela, 2019, p. 25. [2] Ibíd., p. 103. [3] Ibíd., p. 211. [4] Ibíd., p. 356. [5] Ibíd., p. 412. [6] Ibíd., p. 428.

Compartir esta nota