“Ningún hombre es tan grande como para estar por encima de la ley, y ningún gobernante tan sabio como para gobernar solo.” — Thomas Jefferson.

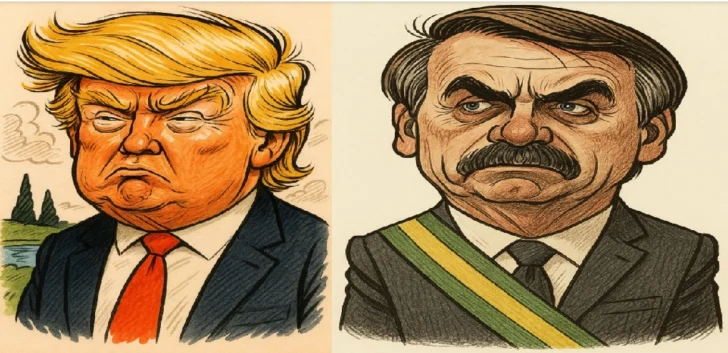

En la historia contemporánea no hay paralelo para el fenómeno que representa Donald Trump. Vemos a un hombre que está convirtiendo la presidencia de la nación más poderosa del mundo en un espectáculo personal, donde cada decisión de Estado parece nacer de impulsos emocionales y ajustes de cuentas privados, más que de un cálculo estratégico o de una visión de futuro.

El último episodio confirma la peligrosidad de este estilo de liderazgo.

En una carta publicada en Truth Social, Trump amenazó a Brasil con la imposición de un arancel del 50 % sobre todas sus exportaciones a Estados Unidos, argumentando que la justicia brasileña lleva a cabo una “caza de brujas” contra el “muy respetado” Jair Bolsonaro, personaje que está siendo procesado por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022.

La amenaza es un acto de represalia política que desborda los marcos tradicionales de la diplomacia y que evidencia hasta qué punto la política exterior estadounidense, bajo Trump, puede transformarse en una extensión de sus lealtades personales y de su narrativa de persecución. En su carta a al presidente Lula da Silva, Trump advierte que los aranceles se aplicarán a partir del 1 de agosto de 2025 y que cualquier respuesta brasileña provocará represalias adicionales.

La reacción de Lula no se hizo esperar:

“Brasil es un país soberano con instituciones independientes y no aceptará ninguna tutela”, escribió en X, subrayando que la investigación contra Bolsonaro es competencia exclusiva del poder judicial brasileño y no está sujeta a injerencias externas. Más allá del pulso entre dos presidentes de estilos radicalmente opuestos, lo preocupante es el efecto corrosivo de este tipo de medidas sobre el orden internacional.

Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante de Brasil, después de China, y la relación bilateral incluye sectores estratégicos como aeronaves, combustibles y equipos de alta tecnología. Un arancel del 50 % no solo sería devastador para la economía brasileña, sino que pondría en tensión las cadenas de suministro y los mercados globales, afectando sin dudas a los intereses estadounidenses.

El ataque de Trump a Brasil se inscribe también en su creciente hostilidad hacia el bloque BRICS. Apenas días antes había amenazado con aranceles adicionales del 10 % a todos sus países miembros, acusándolos de intentar “destruir el dólar como estándar global”. La acusación carece de fundamento. Los líderes de este poderoso grupo de naciones no se cansan de declarar que no buscan debilitar la moneda estadounidense, señalando más bien que es el propio uso abusivo de las sanciones y la política monetaria de Washington lo que erosiona la confianza internacional en el dólar.

Trump construye así una política exterior basada en la intimidación, el unilateralismo y la improvisación. Es lo que la Casa Blanca llama con eufemismo “ambigüedad estratégica intencionada”, pero que en realidad revela un peligroso vacío de estrategia y una tendencia a actuar según estados de ánimo y animadversiones personales.

Expertos como James Poniewozik señalan que Trump “piensa en el Despacho Oval como un escenario de televisión, donde los buenos y los malos se eligen según su grado de lealtad al protagonista”. Esta visión deformada del poder convierte a aliados históricos en objetivos de ataques punitivos y a instituciones democráticas extranjeras en obstáculos que deben ser derribados.

El caso brasileño es paradigmático.

Un mandatario estadounidense que interviene de forma descarada en los asuntos internos de una nación soberana para proteger a un aliado ideológico y, de paso, enviar un mensaje al mundo sobre las consecuencias de desafiar su autoridad.

La pregunta inevitable es: ¿qué pasará cuando la volatilidad de Trump ya no se limite a aranceles y amenazas comerciales, sino que involucre decisiones de seguridad global?

¿Qué ocurrirá si esta personalidad indescifrable tiene que gestionar una crisis nuclear o un conflicto en múltiples frentes?

Lo que está en juego es mucho más que el destino de un juicio en Brasil o las relaciones con el BRICS. Está en juego la capacidad del sistema internacional para sobrevivir a un liderazgo que confunde el interés nacional con los caprichos de un hombre y su sed de dominio incondicional global.

En estos momentos en que Donald Trump concentra más poder y proyecta su influencia como una sombra creciente sobre cada rincón del mundo, resulta urgente que los pueblos y sus gobernantes despierten al riesgo latente y tomen medidas decisivas antes de que ese dominio absoluto se torne irreversible. Ceder ante su arrogancia y sus ultimátums no hará sino allanar el camino hacia un régimen unipolar, implacable y homogeneizador, capaz de socavar la autonomía de las naciones y ahogar cualquier atisbo de disidencia. Por ello, es menester forjar alianzas sólidas, reforzar las instituciones democráticas y elevar la voz colectiva contra toda pretensión hegemónica.

Caracterizar la personalidad del hombre que hoy dirige la nación más poderosa del mundo no es solo un ejercicio de observación; es un deber moral frente a un peligro global que no admite complacencias. Donald Trump, en su regreso a la Casa Blanca, confirma los peores temores de quienes lo definieron como un líder emocionalmente inestable, narcisista en grado extremo y carente de filtros morales.

Su comportamiento en los seis meses que lleva en el poder ha sido una montaña rusa diplomática que expone al mundo a un riesgo permanente. Su enfoque hacia el conflicto ucraniano oscila de manera alarmante. Primero prometió “resolverlo en un día” —afirmación que después calificó como sarcasmo— y luego pasó a amenazar con abandonar las negociaciones. Entre tanto, alterna declaraciones de confianza en Putin con ataques públicos en los que acusa al líder ruso de “echarnos mucha mierda”.

Expertos como Bandy X. Lee (Yale University) y Justin Frank (George Washington University) identifican el comportamiento del presidente como rasgos de narcisismo maligno y desregulación emocional severa. La impulsividad, el desprecio por las normas institucionales y una peligrosa fascinación por el poder absoluto son síntomas de una personalidad que, en otras circunstancias, habría sido considerada incapaz de ocupar un cargo de semejante responsabilidad.

Compartir esta nota