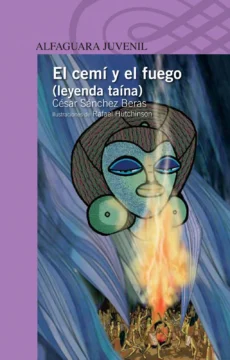

La obra literaria de César Sánchez Beras destaca —entre muchos otros atributos— por la fidelidad a la raíz cultural. Lo confirma su libro El cemí y el fuego, publicado en 2011 por Alfaguara Infantil. Esta obra, de lenguaje accesible y poético, es una recreación de mitos taínos, y a la vez un esfuerzo estético que revive una cosmovisión ancestral. Se dirige al lector juvenil y posee indudable elevación literaria.

El relato de César parte de una palabra antiquísima: la voz del “abuelo del abuelo del abuelo”, recurso narrativo y posicional que confiere oralidad y legitimidad mítica. Desde ahí se despliega una historia de creación y de pérdida, de amor y de castigo. Dioses, ciguapas y caciques se entrelazan en un entramado imaginario que explica la génesis de los ríos, del fuego y del propio pueblo taíno. La narración la releímos con la fluida naturalidad de un cuento que decididamente apunta al propósito de hacer arte con la memoria originaria.

Aprovecharé la ocasión que me ofrece el comentario de esta bella obra para indicar que, a nuestro parecer, la literatura para niños y jóvenes no constituye propiamente un género, sino una modalidad literaria en la que caben todos los géneros conocidos, llámense mito, epopeya, lírica, novela, cuento, historia, teatro o fábula… O, si se quiere, un orbe autónomo. Esa diversidad de géneros en la modalidad infantojuvenil puede a veces conjugarse total o parcialmente en una sola obra. En El cemí y el fuego conviven el tono narrativo de la tradición oral y las imágenes poéticas que atañen a la lírica… con pasajes de estructura parateatral, pensados para ser contados y representados a viva voz.

Lo esencial resulta, siempre a nuestro juicio, el modo elegante y eficaz con que Sánchez Beras adapta una tradición a la sensibilidad de lectores en formación. Esa empresa requiere lenguaje claro y transparente. El autor responde a esa exigencia con una prosa rítmica y plena de imágenes, y los nombres taínos —Marién, Maguá, Jaragua, Higüey, Maguana— son parte de esa musicalidad y de esa atmósfera de encantamiento.

En muchos discursos críticos (antiguos y actuales) se concibe la literatura para niños y jóvenes como vehículo utilitario. Se le exige que comunique valores, que enseñe historia, que forme ciudadanos… Y, ciertamente, esa función tiene plena legitimidad: numerosos libros cumplen un papel pedagógico valioso en la formación de los jóvenes lectores. Desde el “enseñar deleitando”, inferido por Horacio, parte el arraigado criterio de la industria editorial. El cemí y el fuego de hecho rescata el imaginario taíno, fomenta el respeto por la naturaleza y muestra el valor de la unidad… Ahora bien, lo que distingue a libros como El cemí y el fuego es que, además de cumplir con ese aporte, alcanzan la condición de objeto artístico. Es decir, convierten su imaginario cultural en experiencia estética, y en ese sentido se sitúan en los linderos de la escritura perdurable. No olvidemos que el arte es la máxima y más sutil proposición del inmemorial espíritu humano.

El arte, su excelencia, se manifiesta en la conjugación de belleza formal y hondura de contenido, planteamiento basal. Anteriormente, he tenido ocasión de ahondar en este criterio inicial al estudiar la obra poética de León David, ahondamiento que reitero ahora a propósito de El cemí y el fuego. Si la forma es la arquitectura verbal, el fondo es la carga conceptual. De su síntesis emana una densidad entendida como macicez discursiva que prohíja la esencialidad requerida para que el objeto de arte pueda trascender (trascendencia es la capacidad de permanecer inmune ante los efectos devastadores del tiempo). Esto es así para todas las obras de todos los géneros y de todas las modalidades. La literatura infantojuvenil demanda los mismos presupuestos de construcción que la literatura general, con la salvedad de la necesaria adecuación a las circunstancias etarias y al desarrollo cognitivo de los destinatarios de la primera. Pero una obra infantojuvenil lograda resultará también del agrado del lector adulto, porque en última instancia el arte no entiende de edades. Y este es uno de los logros de César Sánchez Beras: escribir un texto que un niño pueda entender y disfrutar, y que al mismo tiempo un adulto pueda reconocer como literatura de calidad.

La belleza en El cemí y el fuego se percibe, por ejemplo, en el ritmo de las repeticiones (“muchos, muchos, muchos años…”), en la cadencia oral que reproduce la voz de los ancestros, en la plasticidad con que se describen las ciguapas, mitad humanas mitad míticas, con sus plumas de colores y sus pies invertidos. La hondura, por su parte, surge del trasfondo mítico cuando nos exponemos a la explicación del origen de los ríos, del fuego y del pueblo taíno, elucidación narrada como poesía ancestral y colectiva. Esa simbiosis entre forma y fondo hace a este libro especial. Cualquier manual puede enumerar datos sobre la cultura taína, pero una obra de arte logra que esa cultura se sienta viva, entrañable, perdurable, hermosa.

¿Qué hace que una obra como El cemí y el fuego permanezca en la memoria de quien la lee? En resumen: la respuesta no está en su capacidad de transmitir información —que podría repetirse en otros textos—, sino en su condición de objeto artístico. Una obra así se vuelve irremplazable por textos formativos o informativos porque no hay entre ellos el que exprese con idéntica cadencia, con iguales imágenes, con igual belleza y con la misma vibración espiritual ese mito fundacional.

El cemí y el fuego alcanza el rango artístico porque convierte la memoria taína en una experiencia estética, y porque hace que sus lectores —ya niños, ya jóvenes, ya adultos— se reconozcan en la hondura de un mito recontado con gracia, elegancia y poesía.

En un tiempo en que la literatura infantil corre el riesgo de reducirse a la pedagogía y a la utilidad, César Sánchez Beras demuestra en El cemí y el fuego que cuando la creación infantojuvenil logra poner el pie en los linderos del arte… se traduce en bien espiritual destinado a acompañar al lector durante toda su vida.

Compartir esta nota