La literatura es un producto social. Si bien se distingue de otros formatos en virtud de su función poética —es decir, la pretensión de incitar el goce estético por parte de su agente creador—, no se puede emancipar de su carácter discursivo: toda manifestación lingüística, sea oral o escrita, es una acción contextualizada que busca describir o transformar la realidad (Manzano, 2005); por consiguiente, es inevitable localizarla en un espacio-tiempo con circunstancias socioculturales y psicológicas concretas. Además, bajo tales consideraciones alineadas con las teorías del análisis del discurso, se entiende que las obras artísticas poseen de forma inherente un componente ideológico, independientemente del tópico que atañe o el género en que se explaye.

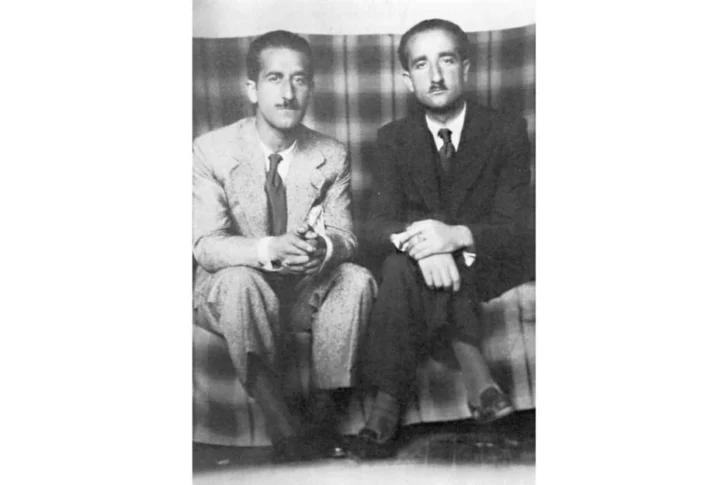

Navegar en un mundo literario es sumergirse en las intimidades individuales y colectivas de una comunidad. No es de extrañar que empleemos la lectura no solo como mecanismo de deleite, sino también como un despertar intelectual; incluso las ciencias formales las utilizan para construir o constatar conocimiento. Entonces, ¿qué sucede cuando recurrimos a él para examinar las corrientes políticas preponderantes en una época dada? ¿Y si, encima de ello, se tratara de una etapa delimitada por el terror dictatorial? Notaríamos casos tan curiosos como lo contemplado en las publicaciones de los hermanos Panero, Juan y Leopoldo, artistas unidos por un lazo sanguíneo a quienes me atrevo a dividir por sus distintos acercamientos en sus excursiones líricas.

Antes de proceder a las explicaciones de lugar, he de revelar mis aproximaciones poco ortodoxas y, por ende, cuestionables: afirmaciones que, aunque son fundamentadas o justificadas en mis interpretaciones, no están respaldadas por figuras de autoridad. Esto se justifica, en parte, puesto que los literatos mencionados son ubicados en la generación del 36 —promoción eclipsada por el precedente y cercano grupo del 27, y por la posterior agrupación del medio siglo—, por lo cual los recursos de estudio son limitados, mas no inexistentes A ello se le suma que el éxito de Leopoldo y de otros miembros del círculo familiar, el reducido repertorio artístico y la precipitada muerte de Juan han reducido los datos disponibles de su persona y entorpecido la divulgación de su obra, haciendo imposible localizarla con facilidad. Todo ello, evidentemente, puede dar paso a conclusiones poco rigurosas. Con esto claro, podemos adentrarnos en el fondo del asunto.

Como se propuso anteriormente, los libros literarios son producciones ideológicas y, por lo tanto, son representaciones de las corrientes de pensamiento predominantes en un escenario dado. En consecuencia, se entiende que varios de estos espacios se ven marcados por escuelas literarias que responden a las necesidades de turno, mismas que se revelan en rasgos que las definen. No obstante, en ocasiones, las similitudes sobrepasan las tendencias estilísticas o temáticas e incluso rebasan el margen del papel, dando lugar a las conocidas generaciones literarias: autores unidos por su coetaneidad en sus nacimientos y en el desarrollo de sus actividades, así como por sus influjos instructivos y socioculturales afines, que propician un razonamiento reflexivo o creativo en común (Real Academia Española, s.f., definición 5).

Ahora bien, aunque los carácteres literarios cambien con base en las nociones indicadas en el apartado previo, sí se suele observar la intercalación entre la independencia y la completa vinculación a los temas sociales y, de ser así, una actitud homogénea. En el caso de las generaciones, se esperaría que la compenetración sea a nivel tal que la ensordecedora mayoría coincida en su postura; mas como demuestra la promoción de 1936, esto no siempre ocurre de ese modo. Así, desenvuelta durante la plena Guerra Civil Española y los primeros años de la dictadura franquista, se reconoce, aparte de otras cosas, por su compromiso social bifurcado en la crítica o el enaltecimiento del régimen. Asimismo, pese a que esto se apreciaba en todas las clasificaciones, fue justamente en lírica la categoría en la que se constata con mayor severidad la división doctrinal en la poesía, arraigada, alineada a los simpatizantes, y desarraigada, propia de los detractores.

La primera también se particularizaba por las pinceladas clasicistas en su métrica y por una disposición nacionalista que, según el escritor que se consulte, se revelaba en el desatender de las problemáticas del momento para, en su lugar, enfocarse en el amor, la religión o el paisaje; en otras palabras, atendía a “lo bello” (Instituto de Educación Secundaria Don Bosco Albacete [IESDBA], 2018-2019).

En ese sentido, no es sorpresa que la obra poética de Leopoldo se encasille aquí, considerando la existencia de poemarios como Versos del Guadarrama (1945, como se cita en Sanz Burdiel, 2017), donde encontramos composiciones relacionadas a la Sierra del Guadarrama (como denota el título): lugar donde conocería a Joaquina Márquez, un amor que perdería a causa de la enfermedad (Pereira, 2023). Para ser exactos, es en este libro donde destacan piezas como Materia transparente, en la que, desde la primera estrofa, trasluce la musicalidad: rima consonántica, espiritualidad e imágenes panorámicas que esboza su creador.

Otra vez, como en sueños, mi corazón se empaña.

de haber vivido… ¡Oh, fresca materia transparente!

De nuevo, como entonces, siento a Dios en mi entraña.

Pero en mi pecho ahora es sed lo que era fuente.

Visiblemente, el desamor trágico es su musa, atendiendo a intereses individualistas antes que colectivos. Su tono melancólico se exterioriza en el vacío que “ocupa” el espacio donde antes se sentía su corazón. “Aquella fresca materia transparente” ha secado la fuente de amor, donde solo su llamado a Dios podría consolarle; no obstante, la sed es desgarradora e impertinente. Las vacilaciones se sugieren en los puntos suspensivos, mientras que la carga emocional se exhibe en los exclamativos. Las decisiones del artista no son arbitrarias:

Leopoldo explota todos y cada uno de sus recursos, tanto en base a su función estética como sintomática. Pese a lo anterior, cabe destacar que el apoyo de este a la dictadura es factor de conmoción, debido a que estuvo a punto de ser fusilado por los nacionalistas (Narbona, 2018).

Por otro lado, la segunda se singularizaba por la angustia propia de las problemáticas bélicas, su lenguaje cotidiano y métrica libre (IESDBA, 2018-2019); los atropellos del gobierno eran aludidos aun a sabiendas de las consecuencias a las que podrían verse sometidos. De ceñirme al lirismo póstumo de Juan, lo incluiría dentro de la nómina de los desarraigados en atención al tono lúgubre, representación del hombre común —o su cualidad colectiva— y, sobre todo, sus bocetos de la deplorable situación del país. Desde mis consideraciones, la cúspide de esta lista es Castilla en cementerio (1932):

Tierras extendidas en un solo plano.

Sin altos ni bajos. Todo aquí es llanura.

Sin agua ni prados ni ríos que canten;

ni árboles ni flores. Todos son trigos.

Se advierte inmediatamente en sus primeras estrofas que expone las carencias de su tierra, Castilla, misma que simbólicamente se ha tornado en un cementerio, puesto que la guerra mata todo a su paso. Pero eso no es todo, ya que unas cuantas estrofas más adelante explana las carencias del pueblo; dicho de otra forma, retrata el vacío en que se vieron sumergidos los pobladores de Castilla, al igual que la pobreza que enfrentaron, connotada por medio de la descripción de sus vestimentas sencillas o humildes:

Las casas muy bajas y con sólo un hueco.

Las calles desprenden labios en silencio.

Sólo los domingos y festivos días

Es vino en taberna quien rasga la vida…

Labriegos con trajes y capas pardas.

Mujeres con sayas y refajos rojos.

Los niños con boinas y colgando mocos.

Las niñas con lazos y mandiles blancos.

Sin duda alguna, su mensaje continúa en ese texto y en los otros inéditos —todos desplegados en Domínguez (1983)—, aunque con un ligero aire esperanzador: en Pájaros que vuelan (1932), con la centralidad en animales asociados a la libertad, y Chopos en otoño (1933), con su ubicación cronográfica en una estación asociada al cambio o transición. Todos de “perfección” variable, pero alejados de recursos retóricos ostentosos. Sin embargo, así como yo argumento que su gracia ilusionante potencia su rebeldía frente a su statu quo, otros pueden objetar que esta es una marca propia de los arraigados. ¿Cuestión de perspectiva? Puede ser; mas, como yo lo veo, es un asunto de intención.

Por más que todo lo explicado esté a favor de su posicionamiento como desarraigado, la historia indica lo contrario: según el artículo "Juan Panero y la Generación del 36″, publicado en la gaceta digital El Español por el académico Rafael Narbona (2018), este último formó parte de las tropas sublevadas —también denominadas como nacionalistas—, lo que implicaría afinidad con la ideología de los arraigados. Tampoco se puede negar su cercanía en círculos de esta línea. Ciertamente, dada mi calidad de estudiante —e inacceso a Cantos del ofrecimiento (1936), su primera y única obra publicada en vida—, no puedo descartar la posibilidad de que mi decodificación sea errónea; no obstante, puesto que lo estudiado en los extractos anteriores resulta difícil de concebir como algo contrario a ideas inflamatorias para la dictadura, me encuentro en negativa. En su lugar, me surgen

interrogantes en torno a un factible caso de discrepancia cognitiva o un cambio de parecer que no pudo ser puntualizado por su imprevista muerte.

Independientemente de las dudas sobre la vertiente poética de Juan y las obviedades de la de Leopoldo, queda demostrado que las composiciones literarias transmiten un discurso, una ideología para ver y juzgar el mundo a escalas tanto personales como comunitarias. Aunque algunos lectores y autores intenten mantenerse al margen, como producto social que es, resulta inhábil: las doctrinas de pensamiento se delatarán en mayor o menor medida; incluso el silencio es un mensaje. Rechazar estas facultades es ignorar la historia y el potencial de una manifestación artística que ha dado vida a personas, realidades y otras expresiones estéticas. Debemos leer activamente y ser críticos; nada es mero entretenimiento.

Referencias

Domínguez de Paz, E. M. (1983). Tres poemas inéditos de Juan Panero. Castilla: Estudios de literatura, (6), 7-13. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/16152

Instituto de Educación Secundaria Don Bosco Albacete. (2018-2019). Lengua y literatura II: 2º de Bachillerato.

https://www.iesdonbosco.com/data/lengua/2_bachillerato._tema_10._la_poesia_poster ior_a_1936.pdf#page=1.00&gsr=0

Manzano, V. (2005). Introducción al análisis del discurso. http://www Aloj. us. es/vmanzano/docencia/metodos/discurso. pdf.

Pereira, R. (2023 La vida y la obra de Leopoldo Panero: un poeta arraigado en su tiempo. Revista Literaria El Candelario.

https://revistaliterariaelcandelabro.blog/2023/10/la-vida-y-la-obra-de-leopoldo-panero -un-poeta-arraigado-en-su-tiempo/

Real Academia Española. (s.f.). Generación. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed., versión 23.8 en línea). Recuperado el 14 de mayo de 2025 de

https://dle.rae.es/generaci%C3%B3n

Sanz Burdiel, J. (2017). Leopoldo Panero y el Guadarrama. El Guadarramista. https://elguadarramista.com/2017/01/15/leopoldo-panero-y-el-guadarrama/

____________________________________

La autora del ensayo es estudiante de la Licenciatura en Letras Puras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Compartir esta nota