Es 11 de agosto de 1883 y el barco mercante 'Mendoza' está entrando en el puerto de Buenos Aires, Argentina. A bordo, cientos de pasajeros se asoman a las barandillas con una mezcla de curiosidad, temor y esperanza.

Hace un mes que salieron desde Nápoles y, a su llegada al puerto, completan el pertinente registro: Francesco Scola, 23 años, jornalero; Nicoleta Calafiori, 31 años, costurera; Giovanni Quaranta, 27 años, herrero,… y así un sinfín de recién llegados.

Los datos de Francesco, Nicoleta o Giovanni, que conocemos gracias al Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), son solo tres ejemplos de los cientos de migrantes que llegaron cada semana, durante ocho décadas, a la capital argentina provenientes del otro lado del Atlántico.

Pero el caso bonaerense no era aislado, ya que, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, millones de europeos cruzaron el océano con destino a multitud de ciudades por todo el litoral latinoamericano.

"La utilización del pasaporte como instrumento de control fronterizo llegó a raíz de la Primera Guerra Mundial. Antes era un mundo con gran libertad de migración, de movimiento", cuenta a BBC Mundo Chiara Pagnotta, historiadora en la Universidad de Barcelona.

Las primeras décadas del siglo XIX trajeron consigo la formación de numerosas repúblicas por toda América Latina en los territorios que hasta entonces habían formado parte de los imperios español y portugués.

Una vez establecidos, estos nuevos estados fueron poniendo en marcha sus cimientos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, varios de ellos contaban con un obstáculo: no tenían suficiente población para exprimir todo su potencial de crecimiento.

"Gobernar es poblar"

En lugares como Argentina o Uruguay, que contaban con las materias primas necesarias para convertirse en países mucho más prósperos, no existía la fuerza laboral suficiente para llevarlo a cabo. Por lo que la solución de estos nacientes países fue importar población.

Un ejemplo es la famosa expresión "Gobernar es poblar", del intelectual, político y diplomático argentino Juan Bautista Alberdi, quien fue clave en la configuración de la Constitución Argentina de 1853.

Así es como, desde mediados del siglo XIX, infinidad de barcos como el 'Mendoza' fueron llegando a los puertos de toda Latinoamérica cargados de migrantes en busca de un futuro mejor.

"Había grandes facilidades para que los migrantes procedentes de Europa se instalasen en estos países, pero había bastantes menos opciones y posibilidades para que migrantes de países vecinos, sobre todo indígenas y mestizos, pudieran instalarse", cuenta Carlos Malamud, catedrático de Historia de América en la UNED.

Más concretamente, el perfil buscado por la mayoría de los gobiernos latinoamericanos eran migrantes de Europa Central y del Norte. Es decir, aquellos provenientes de países como Francia, Alemania o Reino Unido, los cuales se consideraban más avanzados, según los baremos de la época.

Sin embargo, precisamente por las mejores condiciones de vida en aquellos lugares, sus ciudadanos contaban con menos incentivos para migrar. Por lo que los ocupantes de aquellos barcos que cruzaban el Atlántico acabaron siendo mayoritariamente europeos del Sur… es decir, españoles, italianos o portugueses.

Si bien fueron los más numerosos, no solo fueron europeos los que llegaron a las costas de América Latina durante aquellas décadas. En la costa americana del Pacífico, miles de chinos fueron a trabajar en plantaciones, minas o construcciones en países como Perú, Chile o México.

O miles de sirios o libaneses, quienes hasta la Primera Guerra Mundial llegaban a América Latina portando el pasaporte otomano y que eran comúnmente conocidos como "turcos".

Jóvenes y golondrinas

Más allá de nacionalidades, el perfil entre los recién llegados tenía un denominador común: jóvenes en edad de trabajar, muchos de ellos solteros -aunque los había también que llegaban con la familia al completo- y mayoritariamente de origen rural, básicamente campesinos.

Teniendo en cuenta la realidad actual, puede sorprender a muchos el hecho de que, durante unas ocho décadas, millones de personas dejaran Europa para buscar una vida mejor en América Latina. Pero había razones para ello.

Con el avance de la revolución industrial, el campesinado europeo se fue empobreciendo, sobre todo en los países del Sur. En su búsqueda de mejores salarios y condiciones laborales, América Latina se convirtió en una opción muy atractiva para estos campesinos.

"Los países latinoamericanos entraron en el sistema mundial como países primarios, básicamente de productos agrícolas, productos derivados de la ganadería…", explica Pagnotta. Como Europa demandaba estos productos, América Latina se convirtió en una importante región exportadora.

La misma revolución industrial que perjudicó al campesinado europeo, facilitó, sin embargo, su viaje al otro lado del Atlántico. En aquella época se produjo un enorme desarrollo de los medios de transporte, lo que aceleró los tiempos de llegada hasta América Latina. Un barco mercante con pasajeros tardaba algo más de un mes en cruzar desde Europa.

Había quienes llegaban con la familia a cuestas y con la convicción de asentarse en los nacientes países latinoamericanos. Otros, sin embargo, viajaban por temporadas y eran conocidos como migrantes golondrina. Generalmente eran italianos y españoles, que iban a América Latina para el periodo de cosecha, ganaban un buen dinero y luego regresaban a Europa. Y algunos repitieron este viaje de ida y vuelta varias veces.

Otra variable que influía en los recién llegados, era si conocían a alguien en el lugar de destino o si, por el contrario, estaban solos. Los primeros tenían la fortuna de que algún amigo o familiar ya había emigrado a ese lugar y podía acogerlos durante los primeros días o semanas.

Los que no contaban con esa ventaja, solían recibir el apoyo del gobierno local. Un ejemplo fue el llamado Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires que asistió a miles de ellos durante las primeras décadas del siglo XX.

Este funcionaba como alojamiento para los recién llegados, mientras encontraban un empleo y un lugar al que desplazarse. Incluso algunos migrantes recibían allí una formación para el trabajo agrario, que era el destino más común para quienes no certificaban tener otro oficio.

Multiplicar la mano de obra

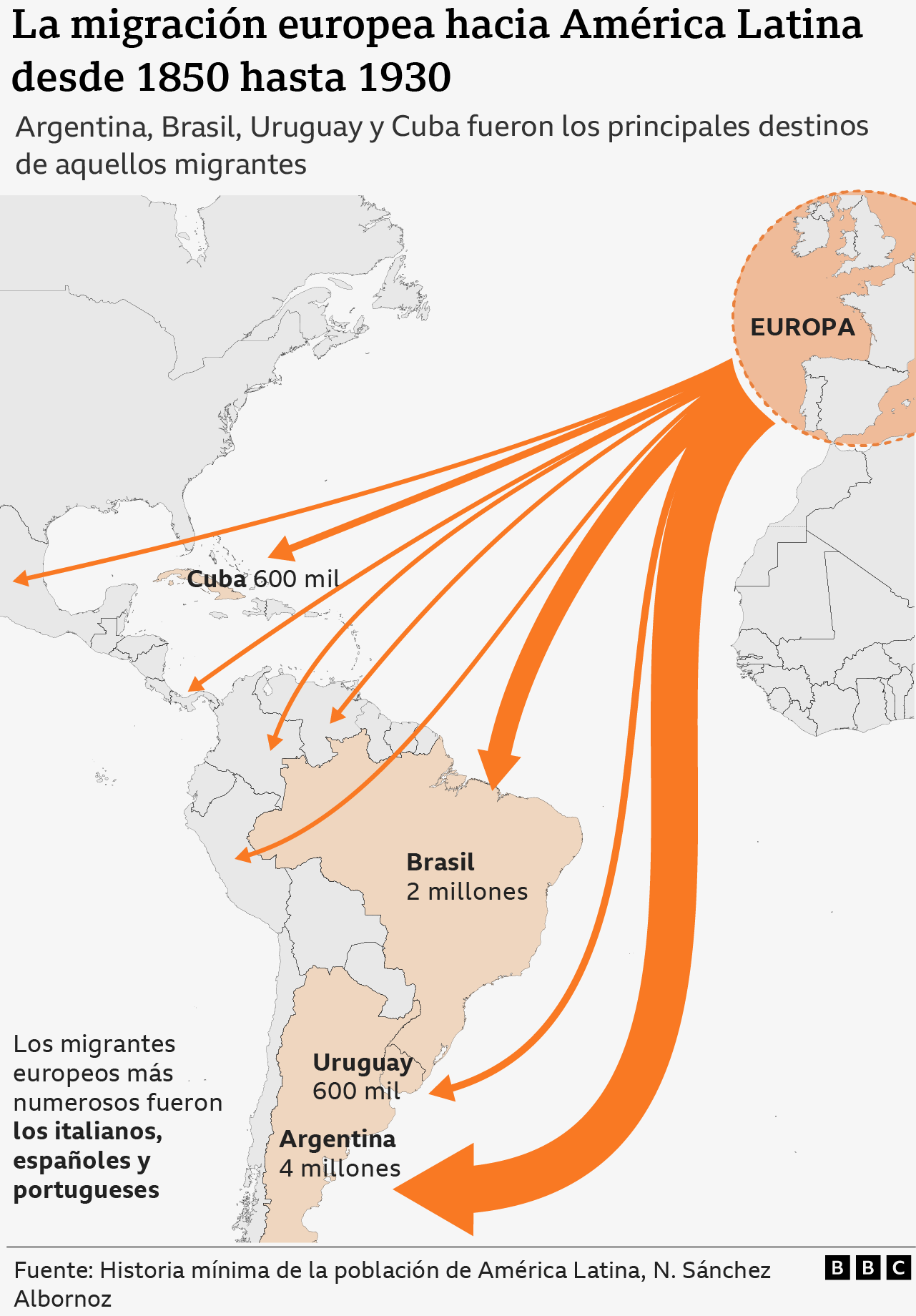

Aunque los migrantes europeos se repartieron por toda América Latina, algunos países fueron el destino más habitual.

El caso más notable seguramente es el de Argentina. En los ochenta años que engloba este gran proceso migratorio del que hablamos -la segunda mitad del siglo XIX y las tres primeras décadas del XX-, se instalaron unos cuatro millones de europeos en Argentina.

Tal fue la influencia de su llegada, que si en 1850 tenía una población de 1,1 millones de habitantes, para 1930 había llegado casi a los 12 millones.

Un caso similar es el de Uruguay, donde se instalaron unos 600.000 europeos, pasando en este mismo periodo de 132.000 habitantes a casi 1,6 millones.

O en Brasil, donde se instalaron 2 millones de europeos y su población pasó de 7 a 33 millones. Sin olvidar países como Cuba, República Dominicana o El Salvador, donde la influencia migratoria fue también muy reseñable.

Argentina, Brasil, Uruguay o Cuba demandaban mucha mano de obra, porque tenían un gran potencial exportador de materias primas. Azúcar y tabaco en Cuba, café en Brasil, o cereales y carne en Argentina y Uruguay.

Sin embargo, otros países exportadores, como era el caso de México o Perú, no necesitaban tanta mano de obra. Los expertos lo achacan a que estos estados contaban con una gran población de base indígena.

Además, "la política de atracción de mano de obra europea se sitúa en un momento en el que se estaba aboliendo la esclavitud en todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, los italianos en el estado de Sao Paulo (Brasil) fueron a sustituir, sobre todo, la mano de obra esclava recién liberada", explica Pagnotta.

Como antes mencionamos, los grupos más numerosos eran los españoles, portugueses e italianos.

La preferencia de los dos primeros por América Latina tiene mucho que ver con el idioma compartido, que hacía más fácil su integración. Sin embargo, el caso de los italianos, es más particular, ya que aunque muchos emigraron también a Estados Unidos, fueron a su vez el grupo de migrantes más numeroso en países como Argentina o Brasil.

¿Amenaza o 'blanqueamiento'?

La determinación de los gobiernos latinoamericanos por atraer a estos migrantes provocó que se implementaran diferentes políticas que hicieran más fácil su atracción. No solo era importante que llegara mano de obra, sino también que se integrara en aquellas sociedades.

Como se buscaba que muchos de los recién llegados se dedicaran a trabajar el campo, los gobiernos solían poner facilidades para adquirir tierras o, incluso, a veces se les cedían en calidad de "colonos".

Pero como muchos de los deseados migrantes no llegaban solos, era necesario también pensar en sus familias. De ahí que se les prometía una educación libre y gratuita para sus hijos, algo que facilitaba la integración.

Eso sí, la llegada de millones de europeos no fue percibida igual por todos en América Latina.

"Había sectores más populares que veían la migración como una gran amenaza por la competencia por los puestos de trabajo. Había también sectores mucho más encumbrados, bien cultural o socialmente, que veían en la emigración un riesgo para la homogeneidad de las sociedades, es decir, la homogeneidad étnica, la homogeneidad cultural, etc", explica Malamud a BBC Mundo.

Pero incluso había otros "para los que esto era una gran oportunidad porque, desde un punto de vista racial, veían en la emigración, sobre todo europea, la gran oportunidad de 'blanquear' la sociedad frente al peso que tenían indígenas y mestizos".

Esta última visión fue incluso promovida por varios gobiernos en América Latina.

Es el caso, por ejemplo, de la Constitución argentina de 1853, que incitaba la inmigración específicamente europea. O la ley de inmigración de 1912 en República Dominicana, que manifestaba la preferencia por la "raza caucasiana".

Poblar las fronteras

Aunque algunos migrantes optaron por quedarse a vivir en las principales ciudades, la mayoría se trasladaron a las zonas rurales para trabajar en el campo.

Y los gobiernos latinoamericanos incentivaron principalmente que estos migrantes se mudaran a las zonas rurales… de las fronteras.

"Las fronteras latinoamericanas se consolidaron concretamente en el siglo XIX. Todas las guerras de frontera, la guerra del Pacífico, la guerra del Chaco, la de la Triple Alianza, son guerras por el control del territorio y de sus recursos. Y en esta batalla, colocar a un 'muro poblacional' en las zonas fronterizas era muy importante", señala Pagnotta.

Aunque en estas regiones limítrofes solían vivir ya poblaciones indígenas, que en muchas ocasiones fueron forzadas a desplazarse hacia el interior del país.

El gran periodo migratorio se ralentizó durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), aunque el fin del conflicto incentivó la llegada de algunos grupos. Es el caso, por ejemplo, de miles de agricultores alemanes que migraron a América Latina tras la guerra huyendo de la pobreza.

Pero si hay una fecha con la que puede ponerse el cierre a esta gran etapa migratoria hacia América Latina coincide con la Crisis de 1929 o Gran Depresión.

Esta crisis financiera, que ocasionó un grave deterioro de la economía a escala mundial, provocó también que América Latina redujera su nivel de exportaciones. Mientras que ocho décadas antes la región necesitó de una mayor mano de obra, en la década de 1930 la demanda se redujo considerablemente.

Incluso algunos migrantes acabaron regresando a sus países de origen, como es el caso de los llamados "indianos", españoles que regresaron a su país tras hacer fortuna en América.

A pesar de considerar ese momento como el final del gran periodo migratorio de europeos hacia América Latina, el proceso no se detuvo aquí. Por ejemplo, en los siguientes años, miles de europeos, muchos de ellos judíos, llegaron huyendo del nazismo.

A su vez, tras terminar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), miles de nazis o colaboradores del Tercer Reich también escaparon a Sudamérica, muchos de los cuales nunca fueron llevados ante la justicia.

Los millones de personas que abandonaron Europa desde mediados del siglo XIX acabaron transformando la demografía, la cultura, la lengua y las costumbres de América Latina.

Un proceso repetido a lo largo de la historia por todo el mundo, que simplemente ha ido cambiando el lugar de origen y el de destino, porque, como dice Carlos Malamud, "las migraciones son tan viejas como la humanidad".

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0){var t=e.createElement(n);t.async=1,t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a.parentNode.insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,"script","https://news.files.bbci.co.uk/ws/partner-analytics/js/fullTracker.min.js","s_bbcws");s_bbcws('syndSource','ISAPI');s_bbcws('orgUnit','ws');s_bbcws('platform','partner');s_bbcws('partner','acento.com.do');s_bbcws('producer','mundo');s_bbcws('language','es');s_bbcws('setStory', {'origin': 'optimo','guid': 'cvg703z7v1eo','assetType': 'article','pageCounter': 'mundo.articles.cvg703z7v1eo.page','title': 'Quiénes fueron los millones de europeos que emigraron a América Latina tras la Independencia (y por qué se fomentó su llegada)','author': 'Gonzalo Cañada – BBC News Mundo','published': '2025-10-12T03:52:32.477Z','updated': '2025-10-12T03:52:32.477Z'});s_bbcws('track','pageView');

Compartir esta nota