Siempre que entro a Netflix y me topo con los pósters de estreno, no puedo evitar sentir una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo pasamos de carteles que eran auténticas obras de arte, capaces de transmitir una historia, una emoción, una promesa, a simples collages de cabezas flotantes, fórmulas repetitivas y colores genéricos? La pregunta no es menor. Porque aunque un póster no determina la calidad de la película, sí refleja la manera en que la industria concibe al espectador: como alguien a quien no hay que seducir con arte, sino convencer con rostros famosos.

La historia nos dice que no siempre fue así. El primer póster de cine, creado en 1895 para los cortometrajes de Louis Lumière, tenía un doble propósito: informar al público sobre la novedad tecnológica y anunciar la función. Desde entonces, el póster fue un campo de batalla entre dos fuerzas: la creatividad artística y la estrategia comercial. Esa tensión lo convirtió en un objeto fascinante. A lo largo de las décadas, los carteles no solo comunicaban qué película se iba a proyectar, sino que construían imaginarios, definían estilos y a veces hasta trascendían la obra misma. Con el avance de las técnicas de impresión en los años veinte y treinta, los pósters se volvieron más sofisticados. Los nombres de los actores empezaron a ocupar un lugar central y la estética fue evolucionando: desde diseños minimalistas hasta pinturas complejas y narrativas. El póster era parte del espectáculo. No era un accesorio; era una invitación visual que formaba parte de la experiencia cinematográfica.

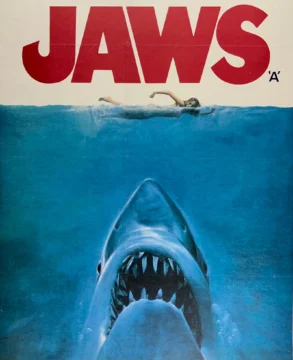

La cúspide de este arte se dio, quizás, en el siglo XX con nombres como Saul Bass o Drew Struzan. Bass, con su estilo gráfico y reduccionista, transformó la forma en que concebimos los créditos iniciales y la cartelería. Struzan, en cambio, llevó la ilustración cinematográfica a su máxima expresión. Desde Star Wars hasta Indiana Jones, pasando por Volver al futuro, sus obras no eran simples afiches: eran ventanas hacia mundos enteros. Con aerógrafo, lápices y pinceles, Struzan lograba condensar la esencia de una película en una sola imagen. Cada trazo suyo tenía alma.

Pero el tiempo no perdona. Lo que alguna vez fue arte terminó reducido a una herramienta de marketing rápido. Hoy, los pósters parecen diseñados en serie: fórmulas que se repiten sin cesar. Si es comedia romántica, la pareja de espaldas mirándose de reojo. Si es acción, explosiones en naranja y azul con un héroe corriendo. Si es terror, un ojo en primer plano. Y, sobre todo, las temidas “cabezas flotantes”: rostros de los actores acomodados digitalmente en un collage sin gracia, como si con eso bastara para atraer público.

Lo triste no es solo la falta de originalidad, sino la renuncia deliberada a arriesgarse. La industria prefiere lo seguro: mostrar las caras conocidas del elenco, porque lo que importa no es la atmósfera de la película ni su promesa estética, sino el nombre que venderá entradas. El póster ya no busca ser memorable, solo cumplir con la cuota de marketing. Ejemplos sobran: los pósters de Spider-Man en la era del MCU, los de Jurassic World o incluso las últimas entregas de Star Wars. Todos caen en la misma fórmula repetitiva, incapaz de competir con los carteles alternativos diseñados por fans que circulan en internet y, paradójicamente, muestran más creatividad que los oficiales.

El trasfondo de todo esto es claro: la lógica de la industria privilegia la velocidad y la eficiencia sobre la calidad artística. Pasa lo mismo con el uso del CGI en exceso: no importa si el resultado luce artificial, lo importante es que sea barato y rápido. Y si la película recauda millones, ¿qué relevancia tiene el póster? Para los estudios, ninguna. Para los espectadores sensibles a lo visual, es una pérdida.

Sin embargo, no todo está perdido. Algunos directores y estudios pequeños todavía intentan mantener viva la creatividad. Películas como The Witch o The Lighthouse de Robert Eggers tuvieron campañas visuales inquietantes y originales, que transmitían atmósfera y estilo. Incluso Pixar, con Lightyear, intentó jugar con propuestas diferentes, aunque la presión del mercado terminó empujándolos hacia lo mismo de siempre. Pero esos destellos sirven de recordatorio: aún hay espacio para la imaginación, si alguien se atreve a correr el riesgo.

La gran pregunta es: ¿por qué renunciar a ese riesgo cuando no hay nada que perder? Los pósters ya no son decisivos para el éxito económico de una película. Lo demuestran casos como Jurassic World o Avengers: Endgame, que recaudó miles de millones pese a tener afiches mediocres. Entonces, ¿por qué no apostar por la creatividad? No haría daño. Al contrario, podría devolverle al cine un elemento que el público añora aunque no lo exprese: la sensación de magia antes de entrar a la sala.

Lo que me preocupa es que detrás de esta renuncia se esconde una visión empobrecida del arte en general. Cuando el dinero se convierte en el único criterio, lo primero que muere es la creatividad. Y aunque se pueda argumentar que un póster es solo marketing, no es un detalle menor: es parte de la experiencia cultural que rodea al cine. Despreciarlo es aceptar un mundo más homogéneo, más aburrido, menos humano.

Quiero creer que todavía hay artistas como Struzan esperando su oportunidad. Que en algún rincón, alguien sigue dibujando a mano, luchando contra la frialdad de la industria, apostando a que un simple cartel puede emocionar a una persona. Porque de eso se trata el arte: de emocionar, de dejar huella, de recordarnos que somos algo más que consumidores de productos en serie.

A veces pienso que la batalla por los pósters de cine es, en realidad, la misma batalla que enfrentamos en muchas áreas: la lucha entre lo humano y lo automático, entre lo auténtico y lo prefabricado, entre la emoción y la fórmula. Podemos dejar que gane la inercia de lo fácil y lo repetitivo, o podemos insistir en que el arte vale la pena, incluso cuando parece inútil a los ojos del mercado.

En lo personal, me niego a aceptar que la creatividad esté muerta. Creo que sigue latiendo, esperando oportunidades para renacer. Y aunque suene ingenuo, quiero seguir apostando por esa chispa que nos distingue como seres humanos: la capacidad de imaginar, de crear, de conmover. El día que renunciemos a eso, no solo habremos perdido los pósters de cine, habremos perdido mucho más.

Compartir esta nota