En los últimos años ha crecido una inquietud en el ámbito universitario: ¿cuántos estudiantes redactan sus tesis o trabajos con ayuda de modelos de lenguaje artificial sin declararlo? No se trata de una sospecha infundada. En la Universidad de Reading, en el Reino Unido, investigadores enviaron respuestas generadas por ChatGPT-4 como si fueran trabajos de estudiantes, y 32 de las 33 obtuvieron calificaciones aprobatorias sin que los profesores detectaran la intervención de la máquina (The Guardian, 2024). Este experimento revela una fisura seria en los sistemas de evaluación escritos: el engaño tecnológico se filtra con facilidad.

Ante esta realidad, la evaluación oral y presencial emerge como un espacio insustituible para valorar la autenticidad del aprendizaje. ¿Cómo puede la inteligencia artificial replicar la espontaneidad, la emoción y la capacidad de improvisar de un ser humano? Cuando el estudiante defiende una idea, argumenta frente al profesor y responde a preguntas inesperadas, exhibe no solo conocimiento sino pensamiento propio. La voz, el gesto, la vacilación o la seguridad se convierten en signos reveladores de un saber genuino.

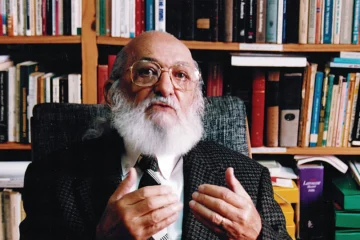

El pedagogo brasileño Paulo Freire enseñó que la educación auténtica nace del diálogo y no de la imposición (Freire, 1970). En una clase o en una defensa oral, ese principio cobra nueva fuerza: el conocimiento se construye en la interacción, no en el aislamiento. En ese intercambio vivo, el profesor deja de ser un juez distante para convertirse en interlocutor que interroga, provoca y orienta. Ninguna inteligencia artificial puede reproducir esa dinámica de presencia humana que estimula la reflexión y la creatividad.

La evidencia académica respalda esta idea. Un estudio publicado en Educational Researcher (Estados Unidos, 2023) concluyó que las evaluaciones orales favorecen la integridad académica porque obligan al estudiante a razonar frente a preguntas que no puede anticipar (Eachempati, 2024). De modo similar, una investigación en Contemporary Educational Technology (Turquía, 2024) demostró que el examen oral estimula el pensamiento crítico y la originalidad al requerir respuestas argumentadas y no repetitivas. ¿No es precisamente eso lo que toda universidad debe perseguir: pensamiento propio y juicio analítico?

Existen ejemplos valiosos en distintas universidades. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la llamada “defensa viva” se ha convertido en parte esencial del proceso de titulación. Los estudiantes deben exponer públicamente su tesis ante un tribunal y responder preguntas imprevistas. Esa práctica ha permitido descubrir vacíos conceptuales que ningún texto escrito habría revelado. En algunas escuelas de medicina de Estados Unidos, además, el examen oral complementa el informe clínico escrito: el alumno explica en persona sus interpretaciones y toma de decisiones. Allí, el dominio verbal y la rapidez de pensamiento resultan indicadores de competencia profesional tanto como el conocimiento técnico.

La evaluación oral también permite observar dimensiones que la escritura oculta. En el plano lingüístico, revela la claridad expresiva y la coherencia del discurso. En el intelectual, evidencia la capacidad de relacionar ideas y construir argumentos bajo presión. En el sociocultural, muestra la cortesía comunicativa, la empatía y el respeto al interlocutor. El estudiante no solo responde: actúa, representa su formación, encarna su aprendizaje.

No se propone eliminar la evaluación escrita, pero sí reequilibrarla. El texto puede servir para procesar ideas, planificar investigaciones o redactar ensayos preliminares. Sin embargo, la evaluación final debería incluir un componente oral obligatorio. En esa instancia se comprueba la comprensión real del conocimiento y la autenticidad de la voz académica. Eachempati (2024) sugiere que los exámenes orales fortalecen la integridad y fomentan competencias comunicativas indispensables en la era de la IA.

Algunos críticos señalan que este tipo de evaluación podría favorecer a quienes dominan mejor la palabra. Es una objeción válida. Pero la solución no radica en eliminar la oralidad, sino en diseñar evaluaciones equitativas: preguntas pausadas, momentos de reflexión, posibilidad de apoyo visual y formación docente para juzgar con criterio. La oralidad, lejos de excluir, puede humanizar el acto educativo si se aplica con sensibilidad pedagógica.

¿Podrá el sistema universitario sostener su credibilidad sin recuperar el valor de la voz? ¿Podrá seguir confiando en textos que tal vez no fueron escritos por quienes los firman? En tiempos de algoritmos y simulaciones, el examen oral encarna una defensa ética del conocimiento verdadero. Evaluar cara a cara devuelve a la educación su naturaleza dialógica: la del encuentro humano en el que el saber no se declama, se pronuncia.

PARA PROFUNDIZAR:

Evangelista, E., et al. (2024). Ensuring Academic Integrity in the Age of ChatGPT: Rethinking Exam Design, Assessment Strategies and Integrity Policies. Contemporary Educational Technology, Turquía.

Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores, Brasil.

Compartir esta nota