"La muerte es un sueño sin sueños". – Epicuro

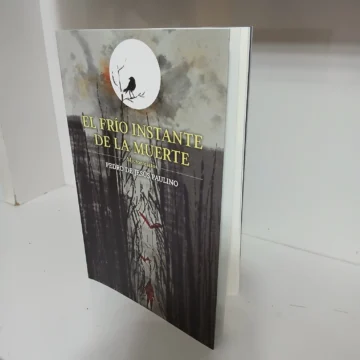

Pedro de Jesús Paulino, maestro universitario, narrador y poeta, en su libro ‘’El frío instante de la muerte – Microrrelatos’’, nos entrega una obra donde lo breve se convierte en profundidad. Sus microrrelatos irrumpen como paradojas: una brevedad cargada de infinitud. En la vastedad de la palabra escrita, donde las novelas crean mundos y las epopeyas erigen civilizaciones imaginarias, el microrrelato aparece como una metáfora del instante. Es, en cierto modo, el haiku occidental: una chispa que contiene un incendio, un átomo en el que late la totalidad.

En él se conjugan el vértigo del lenguaje y la exigencia de lo esencial. Esta cultura de lo mínimo nos habla de nuestra condición humana: el microrrelato encarna el anhelo de captar el instante, aquello que, como diría Heráclito, no se repite y se convierte en eternidad. Es el arte de sugerir sin mostrar, de provocar sin desarrollar, de sembrar sin cosechar. Su esencia es la elisión: hacer silencio para que el lector oiga, suprimir para que conciba, desaparecer para que el otro aparezca.

Ahí radica su poder ontológico: nos recuerda que el sentido no reside solo en lo dicho, sino también en quien lo recibe. El microrrelato es, entonces, una ética de la lectura: exige un lector que no consuma, sino que participe; que no reciba, sino que construya. No es casual que el microrrelato florezca en la era de la fragmentación, del vértigo digital, del pensamiento breve. Pero más allá de su presente, su forma nos remite a una añeja sabiduría: aquella que entendía que lo verdadero rara vez se dice en voz alta y que lo más profundo se insinúa apenas. Como el koan zen, como la parábola bíblica, como el aforismo de Nietzsche, el microrrelato es la lengua que se retira para que el silencio hable.

Su brevedad no es una limitación, sino una provocación. Nos obliga a preguntarnos qué es lo indispensable. En un mundo saturado de palabras, ¿qué queda cuando se ha dicho solo lo esencial? Tal vez ahí, en ese vacío fértil, habite la poesía. Y quizá, como intuyó Borges al imaginar el universo como una biblioteca infinita, todo relato aspira secretamente a ser un microrrelato: a decirlo todo en casi nada.

El microrrelato es la fugacidad convertida en arte; es la forma más pura de la tensión narrativa, y a la vez, un acto de humildad. Quien lo escribe sabe que no está diciendo todo, sino lo justo, y deja el resto en manos del tiempo, del lector y del misterio. Como revelación del alma, el microrrelato tiene palabras que habitan como templos. Hay textos tan breves, tan silenciosos, que no parecen escritos para ser leídos, sino para ser revelados.

El microrrelato es uno de esos misterios: un relámpago que rasga la oscuridad, una semilla que contiene un bosque, una nota única que resuena en la música del alma. No se trata solo de contar una historia en pocas palabras, sino de rozar lo invisible con el lenguaje. El microrrelato nace del mismo lugar que la oración, el haiku o el suspiro del sabio: de esa necesidad de contener el infinito en un momento.

Su cortedad no es frontera, sino conducto. Hace que el lector no se pierda en los detalles, sino que escuche lo que hay detrás de lo dicho, entre líneas, en el eco. Como en los evangelios, como en los mitos, el centro no está en lo que se ve, sino en la profundidad de lo que no se dice. Quien escribe un microrrelato no busca explicar el mundo, sino invocar una presencia, una mirada, una verdad. Y quien lee, si está atento, no solo entiende una historia: despierta. Porque cada microrrelato es, en el fondo, un espejo en miniatura donde el lector puede vislumbrar algo de sí mismo, como si cada palabra, elegida con devoción, fuera un hilo que lo conecta con el misterio del ser, con lo que late más allá del tiempo.

Escribir un microrrelato es un acto espiritual. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué verdad puede tocarse sin poseerla? ¿Qué chispa basta para encender una llama? Y entonces, al desprenderse de lo accesorio, de lo decorativo, de lo explicativo, el autor se convierte en un monje de la lengua: dice solo lo que debe decirse, nada más, nada menos. En esa desnudez habita la potencia sagrada del género. Porque el silencio es parte de su arquitectura, y el lector, como peregrino, debe atravesarlo con humildad y escucha interior. El microrrelato, como la meditación, no se entrega al que corre, sino al que se detiene.

Tal vez por eso perdura. Tal vez por eso conmueve. Porque, más allá de la literatura, el microrrelato nos recuerda que una chispa basta para alumbrar una noche eterna, y que no es necesario gritar para que el alma comprenda.

Los comienzos del microrrelato en nuestra República Dominicana tienen una manera única de aceptar la palabra como un hecho inherente, casi ceremonial. A partir del siglo XIX, en el periódico ‘’El dominicano’’. Lo breve empezó a calar en la creatividad de nuestros escritores. El microrrelato se consolidó como género literario en el siglo XX: su germen ontológico dio sus frutos. El pensamiento de que lo poco puede abarcar lo amplio, que una chispa narrativa puede iluminar una totalidad.

En esta tradición de lo breve, lo que se cuenta importa tanto como lo que se calla. Manuel del Cabral, con su texto ‘’Cuentos cortos con pantalones largos’’, donde explora la adolescencia y sus cambios; y Marcio Veloz Maggiolo, con su libro ‘’Cuentos, recuentos y casi cuentos’’, donde presenta una mezcla de realismo y fantasía de la cultura caribeña y dominicana, abrieron la senda de este género, dándole forma y certificando su valía filosófica: la síntesis del ser, del enfrentamiento y del momento.

Esta riqueza del verbo es un acto de resistencia frente a la dispersión: una búsqueda del núcleo esencial del relato. Después de la década de 1970, el microrrelato acogió en nuestro país una capacidad de memoria: se apasiona por lo verídico, pero le da un nuevo significado desde la brevedad. Como si al concentrar los anales en partículas, se polemizara la sucesión cronológica y se propusiera una manera más original de entendimiento.

En relación con esto, la prosística breve se convierte en un espejo quebrado que refleja múltiples ángulos identitarios. Hay escritores actuales que han seguido esta investigación de lo minúsculo como estilo de universalidad. Entre ellos se destacan Pedro Antonio Valdez, Noé Zayas, Iveth Guzmán, entre otros.

Pedro Antonio Valdez desvela, en sus textos, que en lo breve hay una sabiduría: la del instante como manifestación, la del detalle como portador de múltiples sentidos, la de la literatura como espacio de concentración y no de dispersión. El microrrelato dominicano, en su evolución, nos recuerda una enseñanza que proviene de lo poético y de lo esencial: que la verdad se manifiesta en destellos, como la luz; que en lo breve cabe el infinito.

Manuel del Cabral y Marcio Veloz fueron jardineros de esta flor mínima. Cultivaron relatos como piedras preciosas talladas al filo de lo imposible, donde cada palabra pesa como si fuera la última. Pedro Antonio Valdez recoge esa antorcha y la convierte en constelación. En ‘’Papeles de Astarot’’, ‘’La rosa y el sudario’’ y ‘’Mitología de bolsillo’’, sus cuentos son breves oráculos, astillas de mitos, perfumes fugaces que, sin embargo, perduran como tatuajes en la memoria. Su palabra breve es eco largo.

La tradición del microrrelato en la literatura dominicana, en el fondo, es una forma de filosofía. No es una moda ni un recurso: es un modo de mirar al mundo a través de una cerradura, y descubrir allí, en lo mínimo, lo absoluto.

Pedro de Jesús Paulino nos presenta un catálogo de microrrelatos bien logrados en su brevedad, haciendo gala de una concisión precisa y memorable que impacta. ‘’El frío instante de la muerte ‘’ deslumbra por la intensidad y originalidad de sus páginas. Estos microrrelatos sugieren y evocan imágenes en la mente del lector, muchas veces haciendo que sea la imaginación la que complete la historia. Se vale de una estructura clara, mantiene el suspenso con elementos sorpresivos en todos sus giros, y provoca una reflexión inmediata. El lenguaje que emplea es parco, sugerente y salpicado de lirismo. Como mago, nos prepara un escenario repleto de atmósferas y sensaciones que nos sumergen por completo.

Satisface la coherencia y unidad de su propuesta narrativa. Hay un atractivo que empalma: Paulino es un artífice de una experiencia lectora distinta, porque sabe conectar con las emociones que genera la muerte en todos sus ambientes. Es un hilador prodigioso de la intriga, la sorpresa, la empatía y el dolor. ¡Vaya que Pedro Paulino sabe dejar una impresión duradera! La muerte es miel, pero su entrada es plomo engañoso. Lo ilusorio se proyecta como un urgente motivo del existir en muchos de sus microrrelatos.

¿Quién sabe si André Malraux, Borges, Jean Cocteau, Emilio Paz, Gabriel Jiménez, Ana María Shua, Francisco Rodríguez y Pedro Paulino, en el fluir de su pensar, coinciden en que la muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida?

‘’El frío instante de la muerte’’, primer microrrelato que también da título al libro, es estremecedor y contundente:

"Eran las paladas de tierra deshaciéndose sobre mi hueco ataúd."

La muerte, en su instante más crudo y silencioso, representa el límite ontológico definitivo del ser. En ‘’El frío instante’’, ese breve momento no contiene únicamente el cese de funciones vitales, sino la confrontación última entre el yo y su nada.

Es el momento en que toda narrativa personal, toda ilusión de continuidad, se ve detenida por la evidencia de lo finito.

Pero lejos de presentarse como tragedia, este instante se manifiesta como una conciencia radical: el ser humano se sabe mortal, y es precisamente esa conciencia de la finitud lo que posibilita la plenitud. Como advierte Antonio García Berrio, la gravitación del fin tiñe la intensidad vital de cada relato, como si la existencia misma solo pudiera adquirir sentido frente a su término. La muerte, entonces, es el presupuesto tácito de toda vivencia significativa. Sin ella, la vida sería una sucesión indiferenciada de eventos; con ella, cada gesto se vuelve elección, cada instante, una afirmación efímera pero densa del ser.

La muerte no es únicamente un evento biológico, sino una experiencia fenomenológica: ser enterrado vivo, mirar a la figura sin rostro, escuchar las paladas de tierra… Todo evoca la presencia de la muerte como algo que se siente, que se comprende incluso antes de que ocurra. Ese “frío” del instante no es el del cuerpo, sino el de la verdad desnuda: que somos seres arrojados hacia la muerte —como diría Heidegger— y que solo en la aceptación de lo inevitable podemos aspirar a una existencia auténtica.

Paulino desafía la noción de que el relato necesita de estructura, de personajes definidos o de un eje temporal concreto. Plantea una narrativa postmetafísica que no busca la verdad de los hechos, sino la posibilidad del acontecimiento. La revelación, el insight, y lo orbicular rompen con el mito del progreso prosístico y sitúan la historia en un eterno presente, donde todo se repite, pero nada es igual. Su escritura es una forma de pensar el límite de lo que puede decirse. Y su dificultad no reside en el acceso, sino en la naturaleza movediza del sentido, que se escapa de la categoría, de la teoría, de la definición.

Espiritualmente, la impersonalidad de los personajes y la brevedad de los relatos pueden leerse como una búsqueda de lo sustancial, una renuncia al ego narrativo para ceder a lo universal. Es como si el autor hablara desde un lugar sin nombre, sin tiempo, sin rostro: un vacío fértil que permite que el lector vea más allá del relato, más allá de las palabras. Estas historias de descubrimiento, de iluminación, son pequeñas sacudidas del alma, donde lo espiritual no es lo religioso, sino lo profundamente humano y misterioso.

La escritura se convierte en una forma de meditación, en un acto de presencia sagrada ante lo breve.

Desde lo psicológico, estos microrrelatos operan como disparadores del inconsciente. La ausencia de personajes definidos o de tiempo cronológico permite que el lector proyecte en ellos sus propios contenidos psíquicos. El texto se vuelve entonces un espejo abstracto, donde lo reprimido o lo no formulado emerge sin resistencia racional. Lo redondo en este narrar puede leerse como una representación del eterno retorno del deseo o del trauma, mientras que la brevedad anecdótica sugiere la lógica del sueño, del síntoma o del recuerdo en fragmentos.

Paulino crea un espacio donde la fantasía y la memoria se entrelazan, dando forma a una narrativa psíquica de alta intensidad simbólica. La muerte espera sin prisa la finalización de nuestras prerrogativas y deseos. A ella no le importa el viaje ni lo libres que nos creamos en el. Vivimos bajo la apariencia de la elección, pero es el destino el que mueve los hilos.

En estos textos de Paulino, la visión se revela como la superstición: esa forma primitiva de interpretar lo indescifrable que se entrelaza con la maquinaria del destino. Lo cotidiano se revela como trampa. No hay control posible. Somos criaturas arrojadas a un mundo hostil y a menudo grotesco, donde hasta el presagio más banal se convierte en dictamen. La visión del destino no tranquiliza: espanta. Y, sin embargo, algunos aún creen en el, como si en ese orden secreto hubiese una promesa —aunque sea cruel— de sentido.

Pero este destino no es siempre árido ni mecánico. A veces se manifiesta como un fulgor estético, enmascarando su violencia con belleza. En un pacto sombrío, la muerte hace teatro con lo sublime. Hay un lirismo en la fatalidad, un recurso constante en ‘’El frío instante de la muerte’’. No suaviza el golpe, pero lo transforma en experiencia estética. Lo poético no es aquí adorno silente, sino una forma de aguantar lo inaguantable, de hallar belleza incluso en la caída.

Hay en este libro una parte que intensifica esta percepción metafísica y que se adentra en lo fantástico. El mundo ya no es lo que parece, y la realidad —como advertía Harold Bloom sobre Tlön, Uqbar, Orbis Tertius— comienza a ceder. La lógica se aquieta, lo verosímil se desvanece y lo fantástico no es solo un género, sino una dimensión moral. “Con el tiempo, el mundo será Tlön”, decía Bloom sobre Borges, y algo semejante ocurre aquí: la realidad se curva hacia lo imaginario, como si el pensamiento mismo tuviera la capacidad de rehacer el mundo.

Todo instante, por efímero que sea, contiene el reflejo ineludible de su final.

“Solo comprendió el significado de la enorme mancha carmesí sobre la cama cuando, al amanecer, unos ojos —no los suyos— le esperaban frente al espejo.”

La mancha es el residuo de una pasión desbordada, de un acto irreversible. Es la huella del fuego consumado. El espejo con esos ojos ajenos es la metáfora del juicio ineludible, de la conciencia que no nos pertenece, pero nos mira. Somos criaturas manchadas que intentan reconocerse en reflejos prestados.

“Cuando salió de la pesadilla, aún llevaba puesto el vestido rojo con que había soñado.”

El sueño se ha convertido en carne. El vestido rojo es una metáfora del deseo que atraviesa la frontera de lo irreal. Cruzar “la otra orilla” es entrar en la zona difusa donde los pensamientos se visten de cuerpo. La muerte, como río, arrastra sus visiones hasta la orilla del día.

“Por segunda vez en el paraíso”.

El manzano es la metáfora de la elección, del deseo, del conocimiento. Un paraíso sin árbol es un teatro sin conflicto, un Edén domesticado. Esta escena alude al absurdo de la perfección impuesta. Sin fruto prohibido no hay relato. El nuevo paraíso es un jardín sin sentido.

Pedro Paulino, con su humor ácido, es capaz de dejarnos boquiabiertos. Lo caricaturesco, lo astroso y lo insufrible sabe condensarlo con destreza magistral. Es admirable la coherencia lingüística que lo habita. Desde una perspectiva filosófica, el texto revela una tensión entre lo efímero y lo eterno, lo mínimo y lo absoluto. La microficción aparece como una ruptura del canon, un cuestionamiento radical del valor de la extensión narrativa como sinónimo de profundidad.

Así, Pedro Paulino se inscribe en una tradición que, al reducir la forma, expande la conciencia, proponiendo que el sentido no se encuentra en la cantidad, sino en la densidad del pensamiento. Como diría Nietzsche:

“La brevedad puede ser una forma de profundidad”.

La obra, por tanto, es una reflexión implícita sobre el lenguaje como vehículo de lo esencial; una afirmación de que la verdad puede revelarse en una chispa, en un solo golpe de intuición. Metafóricamente, el texto es un cristal roto que refleja múltiples luces. La microficción se convierte en un relámpago narrativo, una centella que atraviesa al lector y lo deja atónito. Como un espejo, devuelve no una historia, sino un destello de ella.

Esta narrativa breve puede ser vista como un eco moderno de los mitos antiguos: fragmentos de una memoria colectiva que ya no necesita desarrollarse en grandes cantos épicos, sino que resuena en susurros, en breves formas que retienen intacta su fuerza mítica. El autor, entonces, es un orfebre del instante, alguien que talla el tiempo y el significado con precisión quirúrgica.

Espiritualmente, la obra representa una vía de iluminación a través de la síntesis. Así como en el budismo zen un koan encierra una verdad más allá de la lógica discursiva, el microrrelato se transforma en un instrumento de despertar: una suerte de mantra narrativo que denota en el lector lo invisible, lo no dicho. El "furor de la escritura" no es solo una fiebre creativa, sino una especie de rezo secular, una búsqueda de trascendencia en el acto de escribir y leer lo mínimo con máxima intensidad.

Paulino no escribe por necesidad mundana, sino como quien invoca algo sagrado en lo cotidiano.

El auge de la microficción refleja la mente contemporánea: fragmentaria, acelerada, hiperestimulada, pero también ávida de sentido inmediato. Estos textos breves operan como síntomas y remedios: condensan las neurosis, deseos y obsesiones del sujeto moderno, pero también ofrecen una pausa, una miniatura de sentido, una cápsula donde el inconsciente se ve reflejado. La escritura, entonces, es catarsis, pero también mecanismo de defensa: un modo de controlar el caos mediante la forma. Cada cuento es como un sueño condensado, un símbolo que guarda una historia entera en una línea.

Este conjunto de microrrelatos puede entenderse metafóricamente como un mosaico de espejos rotos, donde cada fragmento refleja un mundo autónomo, breve, pero completo. Paulino se convierte en un alquimista de lo mínimo, que destila en cada texto una esencia irrepetible. Las historias son semillas de mundos, cápsulas de sentido, piedras arrojadas a la superficie del alma que generan ondas distintas. El “salto mortal” entre un texto y otro es la metáfora del riesgo artístico: pasar de una imagen a otra, de una emoción a otra sin red de seguridad, confiando solo en la potencia del instante narrativo.

El libro es, entonces, un zoológico imaginario, una feria verbal, un naipe literario donde cada carta-texto abre una puerta hacia lo improbable. Ya lo dijo Antígona:

“Morir es la cuestión más sencilla”.

Pero no deja de estremecer la parálisis mortal y gélida hacia el deceso.

Y Pedro Paulino lo sabe.

Compartir esta nota