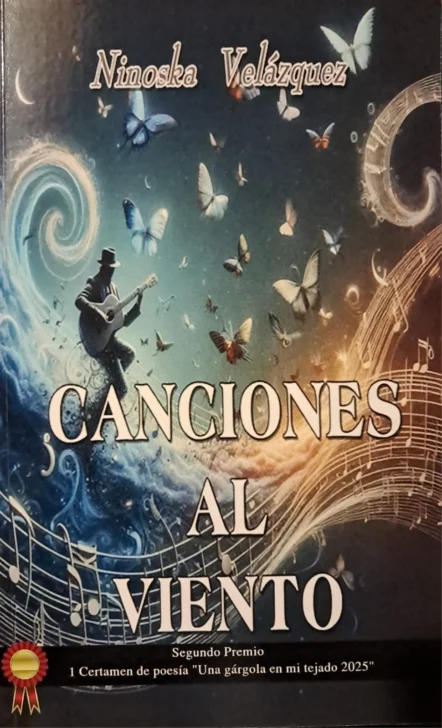

Este poemario, Canciones al viento, de la escritora dominicana Ninoska Velázquez ha sido merecedor del segundo premio en el Certamen poético Una gárgola en mi tejado, de la editorial Gárgola, certamen del cual tuve el honor de ser jurado.

Para comenzar hay que decir que en la vasta tradición de la poesía en lengua española la voz lírica ha encontrado, generación tras generación, modos diversos de encarnar el asombro y la vulnerabilidad humana. El corpus poético que aquí analizamos se presenta como un mosaico de emociones e imágenes que, desde la introspección más honda, busca interpelar a toda persona lectora. A través de versos libres, recursos de la poesía confesional y una estética que combina la elegía con el canto vitalista, el texto despliega una cartografía del amor, la memoria, la nostalgia y la búsqueda incesante de sentido.

Canciones al viento es un viaje hacia la interioridad. La primera impresión que suscita esta obra es la amplitud y profundidad de sus temas. Desde el primer poema, “Canción de tregua”, la voz poética se nos presenta como un ser en constante movimiento, un alma errante que se interroga sobre la libertad, el amor y el sentido de pertenencia: “¿Cómo quieres que me quede / si el viento solicita mi vuelo…?”. Esta pregunta inicial no solo marca el tono existencial del poemario, sino que establece una de sus inquietudes fundamentales: la tensión entre la permanencia y el cambio, el deseo de arraigo y la necesidad de partir.

El amor, en sus múltiples formas—maternal, filial, erótico, cósmico—aparece como hilo conductor. Textos como “Bendito amor”, “Amor de bolsillo” y “Confines del amor” exploran la potencia y la fragilidad de este sentimiento, siempre desde una perspectiva donde lo íntimo trasciende hacia lo universal. Se aprecia, además, una reflexión sobre la identidad y el paso del tiempo, como en “Amnesia” y “Infinitud”, donde la memoria y el olvido conforman el terreno movedizo sobre el que se construye el yo.

La obra también incursiona en una dimensión filosófica, abordando la muerte, la soledad y el destino. En poemas como “Mi derecho” y “Convénceme”, la poesía se convierte en vehículo de cuestionamiento existencial, en un reclamo de transcendencia y libertad frente a la finitud de la vida. La figura de la muerte es presentada sin miedo, como un misterio inevitable, una invitación a reconciliarse con el propio ser y su fragilidad.

Este poemario es un fluir, una fragmentación y una unidad poética. Desde el punto de vista estructural, la obra se caracteriza por una fragmentación deliberada y un fluir que imita el discurrir del pensamiento y la memoria. No hay una linealidad estricta, sino una sucesión de imágenes, recuerdos, preguntas y confesiones entrelazadas. Los títulos de los poemas funcionan como estaciones de un viaje, y muchas veces son más evocaciones que referencias concretas.

El verso libre predomina, con ausencia de rima o métrica fija, lo que otorga a la poesía una cadencia orgánica, casi hablada. Sin embargo, esta aparente falta de estructura tradicional es compensada por la recurrencia de imágenes, motivos (el viento, el mar, la sombra, el corazón) y ciertos recursos anafóricos (“Créeme…”, “Tal vez…”, “¿Cómo quieres…?”) que van tejiendo una red de significados y emociones. La disposición gráfica, con espacios generosos y saltos de verso, contribuye al efecto de un flujo ininterrumpido de conciencia.

La fragmentación también se manifiesta en la alternancia de registros: aparecen poemas dialogados, otros con tono de confesión directa, algunos que rozan la prosa poética, y otros que evocan el canto ritual. Este mosaico estilístico favorece la identificación del público lector, que puede encontrar resonancias personales en los distintos enfoques de la existencia.

La poeta Ninoska capta imágenes sensoriales a través de un lenguaje emocional. Uno de los mayores logros de la obra es su capacidad para crear imágenes potentes y originales a partir de lo cotidiano. El lenguaje es sensorial, rico en metáforas, sinestesia y comparaciones sugerentes. El mar y el viento, por ejemplo, aparecen como agentes de transformación y símbolos de lo inabarcable: “Vuelas hambrienta sesgando el cielo de mi alcoba”, “Tempestuoso mar que ahora observo / rompiendo la ribera…”.

El yo poético se construye a través de confesiones y vulnerabilidades, y en ello se inscribe dentro de la tradición de la poesía confesional, pero con una impronta propia: no hay victimismo, sino una lúcida aceptación del dolor y la incertidumbre. La voz que emerge es la de alguien que se asombra y se duele, que celebra y que se despide, que se sabe pasajero y, sin embargo, busca dejar huella: “Solo quiero llevarme la mirada tierna / la caricia leve / el beso suave / y las mil historias que resuenan atrás de mí”.

Se observa también una apertura hacia la universalidad a través de la naturaleza, los elementos y los vínculos interpersonales. La voz poética dialoga con el mar, la luna, el colibrí, la gaviota portuguesa, transformando la experiencia personal en mito y en símbolo. El paisaje no es solo escenario, sino interlocutor y espejo del alma.

El tono oscila entre la esperanza y la melancolía, entre la celebración de la vida y la aceptación serena de la muerte. El uso de preguntas retóricas, repeticiones y enumeraciones intensifica la carga emotiva, mientras que ciertos pasajes despliegan una musicalidad sutil, con ritmo pausado y cadencia envolvente.

Este poemario suma resonancias, originalidad y universalidad. La obra presenta una voz claramente reconocible, capaz de conjugar la introspección con la apertura hacia lo colectivo. Se inscribe dentro de la mejor tradición de la poesía contemporánea latinoamericana, con ecos de Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño o Gioconda Belli, pero con una sensibilidad y un imaginario propio, anclado en las vivencias de la cotidianidad y la memoria.

Uno de los aspectos más notables es la honestidad de la voz poética, que no teme mostrarse vulnerable ni abordar temas considerados tabú, como la soledad, la muerte o el desencanto. Esta franqueza es uno de los motores de la empatía con el público lector. Además, la riqueza imagética—con sus flores, mares, aves, cielos y luces—confiere a los textos una dimensión sensorial que los eleva por encima del mero testimonio personal.

Por otra parte, el uso del lenguaje—preciso, directo, pero a la vez cargado de sugerencias—permite que la poesía sea accesible y, al mismo tiempo, abierta a múltiples interpretaciones. La universalidad de temas como el amor, la maternidad, la búsqueda de sentido, la nostalgia y el paso del tiempo, asegura que la obra trascienda el contexto inmediato de su autora.

Cabe señalar, sin embargo, que la extensión y el tono confesional pueden, en algunos tramos, resultar excesivos o redundantes. La insistencia en ciertos motivos (“llanto”, “soledad”, “finitud”) puede abrumar por momentos, aunque también contribuye a crear la atmósfera obsesiva y envolvente que caracteriza a “Canciones al viento”. La fragmentación estructural, si bien potencia el efecto de flujo de conciencia, puede dificultar la lectura continua para quienes buscan una narrativa más tradicional.

Estamos ante una obra profundamente honesta, de gran fuerza lírica y simbólica, que apuesta por una voz femenina poderosa y vulnerable a la vez. La poesía presentada es un testimonio de la búsqueda humana de sentido, un canto a la vida y a sus límites, un abrazo a la memoria y a la posibilidad de sanación a través de la palabra. Su riqueza imagética y su musicalidad la inscriben como una contribución valiosa al panorama de la poesía contemporánea. Ninoska Velázquez invita, desde la intimidad de su voz, a recorrer junto a ella los paisajes de la existencia, y logra que cada persona lectora se reconozca en el espejo de sus versos.

La universalidad de sus temas, la originalidad de sus imágenes y la valentía de su lenguaje confirman la vigencia de la poesía como refugio, testimonio y acto de resistencia ante la fugacidad de la vida. Así, esta obra nos recuerda el poder de la palabra para alumbrar, sanar y acompañar el devenir humano. Sinceramente creo que este poemario es un gran aporte a la producción literaria dominicana.

Madrid, 10 de julio de 2025

Compartir esta nota