La literatura de la mágicorreligiosidad está sustentada en un recoger de las cotidianidades existenciales de los personajes que la pueblan, de las creencias de la oralidad popular, las que estarán sustentadas siempre en el poder de lo mágicoreligioso, es decir, la existencia cotidiana anclada en una convicción o ciega aceptación de su realidad societaria. Dando paso a la mezcla con las religiones convencionales especialmente la católica y con creencias convincentes de un poder o fuerzas venidas del más allá, digamos del inframundo. Pero también y al mismo tiempo mezcladas o revueltas dado un empoderamiento de la gente de esta dualidad existencial que lo transporta a las aceptaciones y prácticas que asumen dentro de su subcultura del sincretismo como acción y modo de vida, tal y como suelen ser las divinidades o deidades y la comunicación con el más allá a través de los misterios y enigmas que desandan operativamente a su favor o en bien del pragmatismo de su vivir, esto claro, desde un creer y un saber sustentado en un accionar del ietsismo*1 y la arraigada fuerza de lo inverosímil.

Digamos que, en este aspecto del hacer escritural, la literatura de la mágicorreligiosidad es una especie de puente tendido entre su realidad y la recreación del escritor, quien por demás tiene que estar armado de un conocimiento de los códigos orales, y por supuesto, del amplio código no verbal en que se sustentan las ritualidades. Por eso, decimos que de algún modo cobramos distancia del Realismo Mágico, sustentado en 1947 por el escritor Venezolano Arturo Uslar Pietri en su ensayo: Letras y hombres sobre el cuento venezolano.*2 En donde decía: que esta perspectiva literaria esencialmente busca el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. O en cambio lo Real Maravilloso que Alejo Carpentier definió un año después en 1948 en un artículo aparecido en el periódico El Nacional de Caracas, y que meses después en 1949 lo usó como prólogo en su novela El reino de este mundo, el cual surgiere y lo define como la recuperación de ciertos elementos propios de la cultura, en especial Latinoamericana y su traslado a una ficción que muestra justamente su esplendor. *3

Aunque haciendo honor a la verdad ninguno de los dos es el creador del término. Quien por primera vez lo usó fue el crítico de arte, el alemán Franz Roh, para describir una pintura que demostraba una realidad alterada, y llegó al idioma español con la traducción en 1925 del libro Realismo mágico (Revista de Occidente, 1925).*4 (ibidem 1). Sin embargo, en nuestro caso estamos mucho más cerca de la tercera aparición de estos importantes conceptos literario como lo es el del “realismo animista”, término que fue utilizado por primera vez por el escritor angoleño Pepetela, en una novela publicada en 1989. En la obra, los personajes reflexionan sobre como los europeos no comprenden la lógica africana, no creen en los espíritus, pues “vienen de la tierra de la lógica matemática”, “lógica elevada al infinito” (Pepetela, 2015: 72), y no perciben, por tanto, el realismo africano, que es el “animista”. *5

La literatura de la mágicorreligiosidad de entrada podría ser vista como un manifiesto de irreverencia a las tradiciones de religiones establecidas, todo por la incomprensión de quienes no querrán aceptar que en el medio de esta cultura caribeña y mucho más específico en esta isla mutilada en dos naciones que de una forma u otra hacen vínculos culturales dado la mezcolanza de sus pobladores que cruzan e interactúan ambas naciones, ambas culturas e idiosincrasia societaria. Por lo que esta literatura de la mágicorreligiosidad es una literatura si se quiere de la isla y de las islas de su religión del Vudú isleño, de su organización y evolución en su Santería, tanto de un lado como del otro o en una isla como en la otra.

En estas sociedades donde lo escritural tiene valor de élite, en otras palabras, es un instrumento de dominio de clase que tiene un propósito dirigido al sometimiento del ser humano en la sociedad, es decir desde la escritura del saber se ordenan y planifican el modelo de habitante que se busca, por lo que escribir desde el oficialismo es un acto de dominio, es una manera de moldear el sujeto actuante, por tanto, la historia contada desde ellos es una máquina perfecta de modelación del ciudadano. Por ello, aquí la oralidad no gana terreno y es entonces como la hermenéutica de la oralidad gana espacio en esas construcciones y reconstrucciones que el escritor de la mágicorreligiosidad va incorporando desde el mundo de la ritualidad gestual, las voces, el habla corporal, una visibilización que le da protagonismo a un ser que desde su nacimiento anda en camino de invisible, del ocultamiento, un ser del anonimato social que solo cobra vida en su permanente oralidad y ritualidad mágicoreligiosa. Allí él se encuentra en una intimidad real con el otro en medio de lo inverosímil de la ritualización. Aquí es el espacio en el que él se construye como actuante social, es su Estado-nación, aquí encuentra sus leyes, su obediencia, su afianzamiento solidario en los integrantes de la hermandad, este espacio de ritualidad y catarsis no solo es donde él se reconstruye emocional y espiritualmente, sino que es en donde él se siente ciudadano del mundo. Pero de un mundo que no es terrenal aun con los pies sobre la tierra haciendo los giros en medio de un toque de atabales. Es por eso, que sostenemos que la Literatura de la Mágicorreligiosidad transita desde el anclaje del ietsismo*6 término general utilizado para referirse a un conjunto diverso de convicciones que tienen en común la creencia en la existencia de algo más allá de lo terrenal, pero que no se adscriben al sistema de creencias, dogma o visión deísta de ninguna religión en particular. No obstante, los ietsistas pueden considerarse a sí mismos cristianos o seguidores de alguna religión en cuanto a su identificación cultural con la misma, pero sin creer ni seguir sus dogmas particulares.

Dentro del ietsismo existen diversas creencias que tienen en común el no ser clasificables bajo ninguna religión tradicional. Aunque a menudo combinan conceptos de diferentes religiones, tal es el caso de elementos de la religión Vodú, con el de la religión católica, generando así en un conjunto de creencias que hoy se conocen como la mágicorreligiosidad popular, lo cual no es más que un techado del poderoso sincretismo resultado del encuentro entre culturas y digamos que del negar sociocultural generado por una sociedad dividida en clases y en el que las élites dominantes siempre han tratado de imponer el determinante ideológico de poder, permitiendo así la disonancia de rebeldía que ha permitido históricamente el resurgir de estas expresiones de propiedades grupos excluidos y en cierto modo despreciados por los grupos dominantes. Es destacable entonces que la Literatura de la Mágicorreligiosidad básicamente tiene una fuerte sustentación para la realización de su universalidad lectorial rescatándolas de las poblaciones afros, de la ruralidad o del citadino marginal de los barrios y sectores populares, esto claro, en el caso caribeño y por igual en otras latitudes del planeta. Desde esta literatura Mágicorreligiosa, el escritor toma como puntadas para tejer las historias cotidianas del saber-creer y construye su narrativa, su poema o ensayo desde el alimento de las supersticiones, creencias y mitos como la existencia del Bacá, el Galipote, los Zánganos, las Brujas, el Zombi y ni hablar de la certeza que tiene sobre el mal de ojo, de las ánimas en pena y la mala suerte, o el hacer ceremonial de profunda ritualidad frente a un altar, entre otras no menos socorridas por sus practicantes.

Algunos ietsistas creen en un poder superior no determinado o incluso en alguna deidad más concreta, mientras que otros sólo lo hacen en energías espirituales, en almas o en alguna forma de las representaciones del más allá. Estos andan y desandan bajo principios que lo lleva al terreno de lo esotérico, al mundo de la cábala, de la magia y la hechicería. El ietsismo coincide con la creencia en fenómenos que son atribuidos a la pseudociencia o en los fenómenos paranormales, tales como el uso y/o préstamo de un cuerpo humano para servir de Caballo a la llegada de un espíritu o misterio, también se da el caso de la invocación de las deidades y criaturas místicas, la astrología, los fantasmas, el aura, los chakras, la clarividencia, representados en la lecturas de las barajas, de las manos, de la taza, la lectura del mundo espiritual a través del vaso de agua, lectura de los ojos y la orina, entre otros no menos usuales. De este submundo cultural por igual son tomados muy en cuenta la medicina de la energía, y de la curandería como medicina alternativa dada desde el ámbito de las oraciones ancestrales, los baños de hojas, cáscaras, flores y la utilidad de tisanas de raíces y plantas consideradas medicinales, así como la energía esotérica.*7 Por lo que el escritor desde la literatura Mágicorreligiosa, no puede ser tan solo un simple escritor sustentado en el talento innato o aprendido, este habrá de ser casi siempre uno más de los militantes de ese submundo cultural, por lo menos en el conocimiento y/o apasionado de la investigación de los hechos, y de esos mismos conocimientos, ya que no es solo estudiarlos, sino también aceptarlos como bueno y válido, aunque no haga uso de sus prácticas. El verdadero escritor de la literatura de la mágicorreligiosidad surgirá cuando él escritor se haga y se sienta parte del conglomerado de los practicantes, o tenga un verdadero respeto y valoración de esas prácticas identitarias.

En tal sentido algunas características específicas de la Literatura de la Mágicorreligiosidad son:

1) en mucho de los casos el escritor en el proceso de investigación para recoger los insumos para el trabajo literario puede pasar a ser un actor participante dentro del ámbito de la ritualidad y mitología de la mágicorreligiosidad.

2) el escritor tiene que tener dominio de los códigos ancestrales que se manejan en este submundo cultural, como manera de poder determinar el plano existencial en que se desarrolla el proceso.

3) el escritor tiene que tener como clave fundante para el éxito de la escritura mágicoreligiosa, (no solo estudiarla e investigar el espacio-tiempo en que esta se manifiesta), si no también, aceptar el saber-creer como bueno y válido, aunque no haga uso de sus prácticas en el accionar lúgubre en que estos se desenvuelven.

4) los elementos místicos encuentran una explicación literal en la conexión del practicante con los fenómenos que le representan en la existencialidad del saber-creer.

5) es importante reconocer que pese a ciertas diferencias con otras tendencias literarias como el de lo Real Maravilloso y el Realismo Mágico, la escritura de la Literatura de la mágicorreligiosidad tiene punto de encuentros con muchas de las características de estas, como también sus agudas y retiradas diferencias.

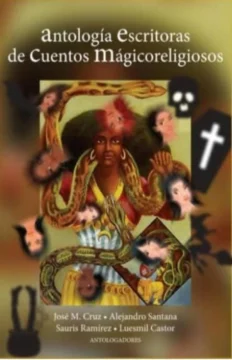

Es importante señalar que, en nuestro país, en la actualidad hay una buena facturación de este tipo de literatura y que, aunque posiblemente, no lo asumieron como tal, como escritores de la narrativa y la poesía la cultivaron. Tal es el caso de Juan Bosch, con sus cuentos Luis Pie y El socio; el caso de Sócrates Nolasco con el Diablo ronda en los guayacanes, Ángel Hernández Acosta con varios de sus libros, Sosa Leyba, José Labourt con Sana Sana Culito de Rana; y un poco más hacia el final del siglo pasado Marino Berigüete con 13 cuentos supersticiosos del Sur; Miguel Phipps Cueto, con Cuentos del barrio: El encanto del Vudú y en la actualidad se pueden mencionar Maritza Peña, con los Misterios no hay quien pueda, con Mitos de mi gente de Secundina Mesa Ortiz, Jimmy Sierra con Idolatría; Deisi Marte, El desfile de las cabezas entre muchos otros escritores que conforman decenas.

En las últimas cosechas se han estado publicando una buena cantidad de libros, sobre todo de escritores de joven factura literaria en toda la geografía nacional, lo que demuestra que es un tema vivo y que aún por lo bajo despierta interés en el ámbito de la literatura dominicana. Es por ello, por lo que hoy dejamos públicamente este Manifiesto que pasa a dejar establecida en la literatura de la nación un nuevo Canon, sí una nueva tendencia literaria trabajada con conciencia de los hechos y con sistematización y no de manera esporádica como se ha venido haciendo. Y es que hay línea de literatura infantil, literatura juvenil, literatura Noir (negra), histórica, la rosa etc., por eso hoy queda por sentado que la Hermandad de Escritores de la Literatura de la Mágicorreligiosidad surge para trabajar en la línea de que este sea un espacio de crecimiento en la literatura dominicana.

Con ello, buscamos poder recoger los elementos más vivos de la idiosincrasia dada en el sincretismo dominicano respecto a la herencia racial y cultural que nos conforma y rescatar ese vívido espacio de creencias, mitos, tabúes y otros saberes.

Luesmil Castor Paniagua José Miguel Cruz

Saurís Ramírez Bautista Josué Leger Peña

Compartir esta nota