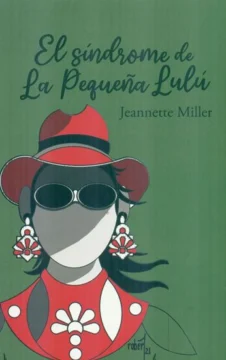

Desde que mi bisabuelo me alfabetizó para que leyera lo que decía La Pequeña Lulú y no lo molestara, yo le confiaba que, además de mamboleta y actriz, quería ser escritora.

Tenía cinco o seis años y vivía con mi abuela y sus hermanas que celebraban entre sonrisitas burlonas mi temprana vocación por las letras. Ya había demostrado mi aptitud para bailar los mambos de Pérez Prado y hasta trabajado en La Dama del Alba de Alejandro Casona, recibiendo buenos comentarios de la prensa, además, tenía fama de ser muy inteligente, pero querer ser escritora a esa edad, a las tías les parecía un chiste.

Después de cenar nos sentábamos en la galería delantera de la casa donde el único ruido era el de las ramas de los framboyanes. Desde allí se veía claramente el cielo lleno de estrellas y la luna en todas sus fases -nueva, creciente, llena, menguante…- lo que garantizaba un espectáculo fenomenal.

La radionovela de moda era Drácula, el hombre vampiro, y las tías como buenas aficionadas no dejaban de oírla conmigo medio escondida en una esquina. Los colmillos del vampiro chirriaban mientras la habitación en penumbras desdibujaba los contornos. El corazón de todas se detenía con una mezcla de miedo y de dolor por aquel espíritu prisionero de una maldición que lo privaba del descanso de la muerte.

Cuando las escenas se ponían fuertes, la mayor de todas me hacía salir del cuarto con el dictamen de que no iba a poder dormir en la noche y crecería como una niña miedosa. La escuchaba con un gesto de reticencia y me iba a jugar trúcamelo con la vecina, consciente de que todo ese drama era un invento y de que Drácula era el locutor que vivía en la San Martín y que noche por noche lo podías encontrar en el Vizcaya apurando unos cuantos tragos y hablando muchas mentiras antes de irse a dormir, por lo que aunque su nombre era Santiago, le decían Santiaguito, no por bajito, sino porque no lo respetaban. Además, había visto la sangre que quedó en la acera cuando la Policía Secreta se llevó a Julito después de casi matarlo a golpes, porque decían que no quería saber del Jefe; y como si fuera poco, rezaba el rosario todos los días con las monjas salesianas.

Así que yo no le tenía miedo a nada ni a nadie, pero las tías necesitaban llenar sus vidas de fantasías y cada radionovela traía un drama diferente que se convertía en el plato del día, lo que les daba el tema para sus tertulias nocturnas donde las oías hablar de engaños e infidelidades, de trampas y abusos, como si le hubieran sucedido a un familiar cercano.

Un día de luna llena todo refulgía y ni siquiera había que encender la luz. Las tías, entusiasmadas, me llamaron entre risas burlonas y me pidieron que como yo era escritora le declamara un poema a la luna.

Ni corta ni perezosa me levanté del bordillo del escalón donde me sentaba para disfrutar el cielo y no sé si lo escuché de algún artista radial, pero miré el círculo plateado y alzando los brazos dije de forma segura y entonada: “ La luna pálida, pálida, pálida… en un charco de sangre…” Un silencio lleno de asombro cerró todas las bocas y una mirada temerosa circuló entre ellas que, mirándome, no se atrevían a decir nada.

Poco a poco se fueron levantando dizque para buscar la sorbetera y hacer helado como acostumbraban cuando hacía calor. Durante toda la noche no me volvieron a molestar.

Luego supe que a partir de entonces en la familia me apodaron “la escritora”, pero entre ellas, y en voz baja, me decían “la vampirita”.

Jeannette Miller

Del libro de cuentos El síndrome de La Pequeña Lulú. 2023.

Compartir esta nota