Durante la última década de este siglo–o quizás lustro—he venido leyendo con sospecha –o legítima suspicacia– una proliferación, sin precedentes, de poetas y poemarios publicados, como una avalancha, que ya supera la cantidad de poetas de Nicaragua, país de poetas. Sabemos que la República Dominicana es un país históricamente de poetas, antes que de novelistas o ensayistas, lo cual, antes que favorecernos, en los circuitos editoriales del mundo, nos ha perjudicado, en virtud de que las editoriales ven mejor negocio publicar novelas, cuentos o ensayos, y no poesía. Este fenómeno, de la sociología de la literatura, ha representado un obstáculo para la proyección y difusión de nuestras letras. Basta ver el catálogo de Penguin Random House, Alfaguara, Planeta, Destino, Seix Barral, Edhasa, Alba, Tusquets, Anagrama, Acantilado, Akal, Alianza, Siruela, Adaba, Páginas de Espumas, Valdemar o Taurus, y solo verán narrativa y ensayo. Solo Visor, Pretextos, Lumen (con algunos poetas actuales y obras completas) o Hiperión, siguen tenazmente aferrados con la fe puesta sobre el verso, en España y América Latina.

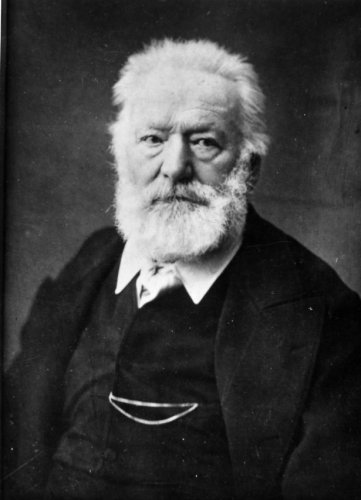

Antes, los poetas iniciaban su oficio a más edad o en la madurez (con algunas excepciones como la de Rimbaud o los poetas románticos), pero ahora, cada vez más, empiezan sus andaduras más jóvenes. En el pasado, buena parte de los novelistas, cuentistas y ensayistas, entraban por la puerta de la poesía, pero ahora vemos que bastantes poetas, apenas incursionan en el ensayo (Octavio Paz es el ejemplo más ilustre), y mucho menos en la novela, bajo el principio de que “los poetas no son novelistas”, como dijo alguien (con la excepción de Víctor Hugo, Álvaro Mutis, William Ospina o Louis Aragón). La razón: para cultivar el ensayo o la novela, se requiere de cultura, experiencia, madurez y lectura. Pienso que la causa del auge de los poetas, más que nunca, tiene su explicación en la aparición de las redes sociales y en la era del internet. De ahí que tengan, al alcance de sus ojos, la posibilidad de publicar, en línea, sus poemas sueltos y de leer poemas o muestras de poemas, en las pantallas. Y este fenómeno del Nuevo Siglo ha contribuido a la popularización del género poético. Amén de que siempre he comentado entre amigos –y llegado a la conclusión–, este rasgo de la poesía: que para escribir poesía no se necesita tanta cultura ni tantas lecturas. Solo basta con el talento, y acaso la lectura de tres o cuatro poetas tutelares –o “fuertes”, como diría Harold Bloom. De ahí el surgimiento de tantos jóvenes poetas –poetas y poetisas–, en los últimos años, de enorme talento imaginativo, desenfado, libertad expresiva y potencia creativa. Son poetas sin tantos referentes literarios y sin tantas lecturas formativas, en particular los poetas clásicos antiguos y modernos, y algunos sin estudios académicos en letras o literatura. (Nuestra tradición poética registra poetas cuasi analfabetos o iletrados). Sorprende, más aún, su inventiva, ruptura con la tradición y versatilidad, en el dominio del verso o la prosa poética. Escriben una obra lírica, que nos cuesta trabajo encontrar sus fisuras, sus hilos de influencias y sus fuentes creativas. Usan trucos o trampas que, a menudo, ocultan sus deficiencias y sus inepcias formativas. Enorme dilema: los grandes poetas parten de una tradición y se les sienten sus influencias. La poesía es siempre una conjunción entre experiencia del lenguaje versus personalidad creadora, talento individual frente a tradición, búsqueda de originalidad y autenticidad técnica. ¿Es mejor poeta aquel que no se parece a ningún poeta de una tradición determinada o el que se parece? Insisto: contrario a muchos novelistas y ensayistas, estos poetas saben articular su discurso, enhebrar sus versos y tejer sus estructuras versales, rasgos más difíciles de lograr en los primeros. A los novelistas y ensayistas se les exige más disciplina, formación y rigor, y hasta academia, que a los poetas, cuyas vidas alimentan más de la calle, la plaza pública, la vida bohemia y el ocio, que de la biblioteca, el estudio o la oficina.

Sin embargo, observo un tono común, voces intercambiables, frecuencias y sintonías similares y el recurso de la anécdota, que antes era –y es—la piedra angular y la materia prima del cuento o la novela. Oírlos leer y escuchar su estilo y el color de su voz, semeja una tribu poética, con los mismos rituales y ceremoniales, y los mismos cantos, que parecen provenir menos de la tradición, que de una estirpe familiar del presente. Percibo, al oírlos leer –no al leerlos en papel–, que leen un texto en prosa y no en versos, en virtud de la ausencia de metáforas y de lirismo, y a la presencia de una narración o una retahíla de anécdotas personales, nutridas de cinismo, amargura, tragedia, sordidez e ironía. Parecen como si nos contaran sus vidas en versos o nos relataran su vida personal. Sus textos son leídos con un ritmo narrativo, simulando la prosa y con una ilación argumentativa, que parecen menos poemas en versos que cuentos o relatos: no el fragmento sino la narratividad en versos. Esa impronta la sembraron, a inicios del siglo XX, en la poesía dominicana, Homero Pumarol, en 2000, con Cuartel Babilonia, y luego Frank Báez, con Postales, en 2008, quienes fundaron el germen o la semilla, que germinó en las nuevas voces femeninas y masculinas de la lírica vernácula. Además de que fundieron poesía y música, espectáculo y lectura, con la creación del colectivo “El hombrecito”, en 2008, donde fusionan rock, folclore, merengue, bachata, pop music, música electrónica y afrobeat, grabando dos producciones: “Llegó el Hombrecito” (2009) y “La última vuelta” (2012).

Pienso que la mayor influencia de los jóvenes poetas de la última década de este siglo proviene –reitero—de las redes sociales, el auge del internet y ahora de la IA. Escriben –o escribirán—una obra poética de laboratorio, artificial o artificiosa, articulada no en base a la experiencia ontológica, psicológica o existencial –del dolor y la desgarradura del ser, de la tragedia del espíritu, del desarraigo anímico–, sino a los artificios del ecosistema virtual y el espejismo del ciberespacio tecnológico. Es decir, será una poesía de la otredad, no de la comunión ni de la mismidad. Así, tendremos una poesía que no creará mundos ni universos personales (ni whitmaniana, ni pessoana, ni nerudiana, ni paciana ni vallejiana ni borgeana) sino una poesía mecánica, insensible, del cálculo algorítmico. Es decir, una poesía ni de las ideas ni del pensamiento ni del sentimiento, ni de la experiencia de lenguaje, sino de palabras huecas y sordas, y donde todo el mundo será poeta o se sentirá poeta; o con el derecho y el deber, de serlo. Se cumplirá la máxima surrealista de Lautréamont: “La poesía ha de ser hecha por todos”. Se trata de un poesía no anclada en la tradición: en la que no se perciben las costuras ni las huellas de sus influencias, pues no se parecen a nadie, sino a la misma cofradía o generación, que instauraron una poética del cinismo, la parodia o la auto-parodia, de estirpe neo-conversacional o neo-testimonial. En cambio, la gran poesía que ha sobrevivido y trascendido ha sido aquella donde se oyen los ecos y las voces de la tradición y de los poetas tutelares y canónicos. Hoy, la nueva poesía, se separa o aparta de ese linaje, que daba prestigio, brillo y trascendencia. Parecerse a los poetas clásicos era el ideal y el desafío; ahora es no parecerse a nadie, pues se escribe una poesía personal, autobiográfica, íntima, monologante o auto-paródica: a medio camino entre lo social y lo intimista.

Como se ve, la poesía ha entrado en un proceso de banalización, y las causas hay que buscarlas en las redes sociales, que han impedido la lectura, concentrada, profunda y vertical, de libros, de obras poéticas completas. Las lecturas incompletas y truncas en las redes no permiten tener una cosmovisión –o weltanschauung— del mundo. Y este método de lectura imposibilita conocer el universo poético de los poetas, que se obtiene, leyendo sus obras completas o libros completos, no poemas sueltos. Las redes sociales son medios comunicativos e informativos, no formativos. Por tanto, no son eficaces en la formación de un linaje humanístico sólido y enciclopédico, ni crean una cultura sedimentada y metabolizada por las experiencias de lecturas. Tienen, por el contrario, un efecto negativo y pernicioso, en el proceso de atención, abstracción y concentración, vitales en la formación y en la lectura asimilativa, para forjar la mente del potencial poeta, permear su sensibilidad y alimentar su imaginación. En el fondo, la lectura en pantalla, merma el desarrollo del pensamiento abstracto y la introspección del proceso creador.

Vemos así más escritores de poesía que lectores de poesía, porque todo el mundo quiere ser poeta o publicar un libro de poesía antes de morir. Los lectores, que tienen la poesía como religión sin iglesias, sin Papa y sin sacerdotes, son una “inmensa minoría” (Juan Ramón Jimenes decía que eran los poetas: también los son los lectores o los estudiosos), mientras que los cultores o escribidores de poesía se han vuelto legiones, que encarnan un populismo estético. Siempre se ha dicho que la poesía es el género que más se escribe, pero el que menos se lee, y el que menos se vende como libro. Fatalmente, solo faltaría que también escribieran poesía con algoritmos, en nombre de la popularización del verso y la masificación de la poesía. Si bien la poesía empleó un lenguaje cifrado, hermético o especializado, durante el barroco o gran parte del siglo XX, fue minoritaria. Ahora bien, se ha liberado de los corsés formales y técnicos, y los poetas se han convertido en figuras públicas, y aún populares como lo fueron en su época Neruda, Parra o Benedetti. Hoy serían los influencer de la poesía y de la industria no editorial sino del entretenimiento. Neruda fue un fenómeno atípico, pues fue popular y gran poeta, algo difícil de conjugar. Como Víctor Hugo y Dickens, que fueron enormes novelistas, y a la vez muy leídos en su época.

La principal rémora de las redes sociales reside en la rapidez con que se lee, por la horizontalidad e infinitud del proceso lector, que hace que sea más superficial y artificial. En el fondo, hay más vanidad en la escritura poética que en la lectura poética, pues es más rentable y mercadológico escribir para publicar libros. Y porque es un terreno más fértil para cultivar el ego y estimular el narcisismo. Porque los libros publicados –y más aún, los premiados– alimentan el ego, exacerban el narcisismo, y el libro se vuelve mercancía utilitaria, fetiche y talismán. Por consiguiente, la escritura se convierte en simulacro de rentabilidad y en trampa de consagración. En cambio, simbólica e históricamente, la poesía ha sido una búsqueda del sentido de la vida, un medio para combatir la intemperie del mundo y una vía de escape como catarsis de la experiencia existencial.

Toda escritura poética es práctica y tradición, inocencia y experiencia. Leer poesía representa hoy –y siempre– una forma humanística e ilustrada para preservar la tradición oral y escrita, y conservar el legado intangible de nuestros antepasados. Y estas funciones no las cumplen las redes sociales, ya que no integran ni metabolizan o galvanizan las expresiones del espíritu (el silencio, el reposo, la contemplación, la mirada, la escucha). Apuntan, más bien, a la viralizacion, que se transfigura en la condición efímera de los valores humanos. En cambio, internet y las redes sociales, sí podrían jugar un rol estelar como herramienta y plataforma no tanto de lectura, sino de divulgación y difusión, a fin de dinamizar el mundo editorial. Y crear comunidades no tanto de escritores como de lectores, que sirvan de eco, caja de resonancias y agentes multiplicadores de la agenda editorial.

Lo que sí es un fenómeno digno de curiosidad y observación es el boom de poemas, y sobre todo, de frases y aforismos, entrevistas a escritores y filósofos, en las redes sociales: en You Tube, Instagram y Facebook. Estos videos y frases tienen millones de visualizaciones o views, y acaso se deba a su brevedad, y a que se consumen por la vida apresurada, agitada y presurosa, que vivimos, y por la invención y popularización del Smart phone. Además, de que quienes los producen reciben remuneración económica. Desde luego, son consumidos no por lectores, sino por personas que navegan en la red y consumen estos mensajes como entretenimiento. Las redes sociales si bien han democratizado la cultura y el conocimiento, también es cierto que sus cibernautas se limitan a nombres de escritores o filósofos y algunos títulos de obras, no así a la lectura sistemática de sus libros o de sus obras completas. Se ha puesto el conocimiento al alcance de todos, pero se ha trivializado. Se crea una cultura de datos, que no estimula el pensamiento crítico ni la conceptualización ni la argumentación. Las redes sociales sirven, en efecto, de plataformas para difundir y divulgar videos de contenidos filosóficos, literarios, científicos, históricos o culturales. Ciertamente, pero son informaciones y comentarios dosificados, cápsulas y tics sin profundidad. Contrario a los libros, que contienen ideas, conceptos e imágenes verbales, que se cifran e instalan en la mente y en el pensamiento. Podemos ver películas, oír música, ver espectáculos de danza, teatro o ballet, mirar pinturas, esculturas, dibujos, fotografías o monumentos arquitectónicos, pero, a los pocos años, tenemos que volver a ver y oír esas expresiones artísticas. Porque lo que vemos, miramos y oímos, nuestra mente no los recuerda ni fija en la memoria visual o acústica como acontece con lo que leemos, que el cerebro sí procesa y almacena en la memoria verbal. Por tanto, al leer, vemos, sentimos, percibimos, palpamos y olemos. Es decir, cuando leemos, todos nuestros sentidos entran en comunión, en un concierto de la percepción y la sensación.

Compartir esta nota