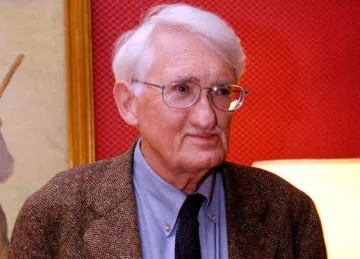

En una época en que la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) produce textos, responde preguntas y participa en conversaciones con sorprendente fluidez, la teoría de la ética del discurso de Jürgen Habermas adquiere renovada vigencia. Algunas preguntas a responder son: ¿Puede una máquina formar parte de un discurso racional en igualdad de condiciones con los humanos? ¿Qué desafíos éticos plantea el uso de sistemas que simulan el lenguaje, pero carecen de conciencia, responsabilidad y orientación normativa?

Habermas sostiene que las normas válidas solo pueden surgir del consenso alcanzado racionalmente entre participantes en igualdad de condiciones. En su obra Conciencia moral y acción comunicativa (1990), plantea que "sólo pueden pretender validez aquellas normas que pueden contar con la aceptación (por parte de todos los afectados) como participantes en un discurso práctico" (Habermas, 1990, p. 122). Este principio exige simetría, inclusión y argumentación racional entre interlocutores capaces de justificar moralmente sus actos del habla.

La IAG, sin embargo, aunque capaz de producir estructuras lingüísticas complejas, no participa realmente en un discurso, pues no tiene intenciones, conciencia moral ni capacidad de responder éticamente por lo que “dice”. Opera con base en correlaciones estadísticas y modelos de lenguaje, no desde el horizonte normativo que Habermas considera indispensable para que un intercambio pueda llamarse ético. En sus palabras: “Una acción sólo puede reputarse moralmente correcta si las consecuencias y los intereses pueden ser aceptados por todos los afectados como si participaran en un discurso” (Habermas, 1990, p. 106).

Un ejemplo de esta tensión se manifiesta en el ámbito académico. En universidades de América Latina y Europa, se debate si el uso de IAG para generar ensayos compromete la integridad intelectual. ¿Puede un texto generado por una máquina, sin autor moral, tener valor en un contexto donde la reflexión crítica, la autoría y la responsabilidad argumentativa son pilares fundamentales? Según la ética del discurso, no. El discurso académico es, ante todo, una forma de deliberación ética y racional.

No obstante, algunas instituciones han comenzado a integrar la IAG como herramienta auxiliar. Por ejemplo, en la Universidad de Granada y en la Universidad de São Paulo, se emplean asistentes generativos para bosquejos de trabajos o guías de lectura, siempre con declaración explícita de uso. En estos casos, el principio habermasiano de transparencia discursiva se mantiene vigente, siempre que la tecnología no suplante la deliberación humana, sino que la acompañe.

Habermas también advierte sobre el riesgo de colonización del “mundo de la vida” por sistemas técnico-instrumentales. En la medida en que la IAG automatiza formas de interacción lingüística, puede contribuir a lo que él denomina una pérdida del horizonte normativo del entendimiento. “Los sistemas no necesitan comprensión, y por eso tienden a neutralizar las pretensiones de validez del lenguaje en favor de la eficiencia” (Habermas, 1990, p. 143).

La ética del discurso habermasiana nos ofrece un marco filosófico potente para evaluar críticamente el papel de la IAG en nuestras prácticas comunicativas. Aunque útil como herramienta, la IAG no puede reemplazar al sujeto ético del discurso. Sólo si las tecnologías son integradas de manera reflexiva y bajo principios de equidad comunicativa, transparencia y responsabilidad, será posible preservar la dimensión moral de nuestras interacciones humanas en la era digital.

Compartir esta nota