Hace poco me invitaron a participar de un evento de la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Los organizadores, tres grandes poetas que admiro: Áurea María Sotomayor, Vanessa Droz y José Luis Vega, me pidieron ensayar un testimonio sobre la génesis y el desarrollo de mi trabajo poético en el Puerto Rico de los años noventa. La tarea me llevó a practicar el antiquísimo arte de mirarse el ombligo, pero también se convirtió en un breve homenaje a la tierra de mi formación, a la excelencia de su universidad pública, y a la riqueza y tenacidad de su literatura.

Un viaje sin regreso

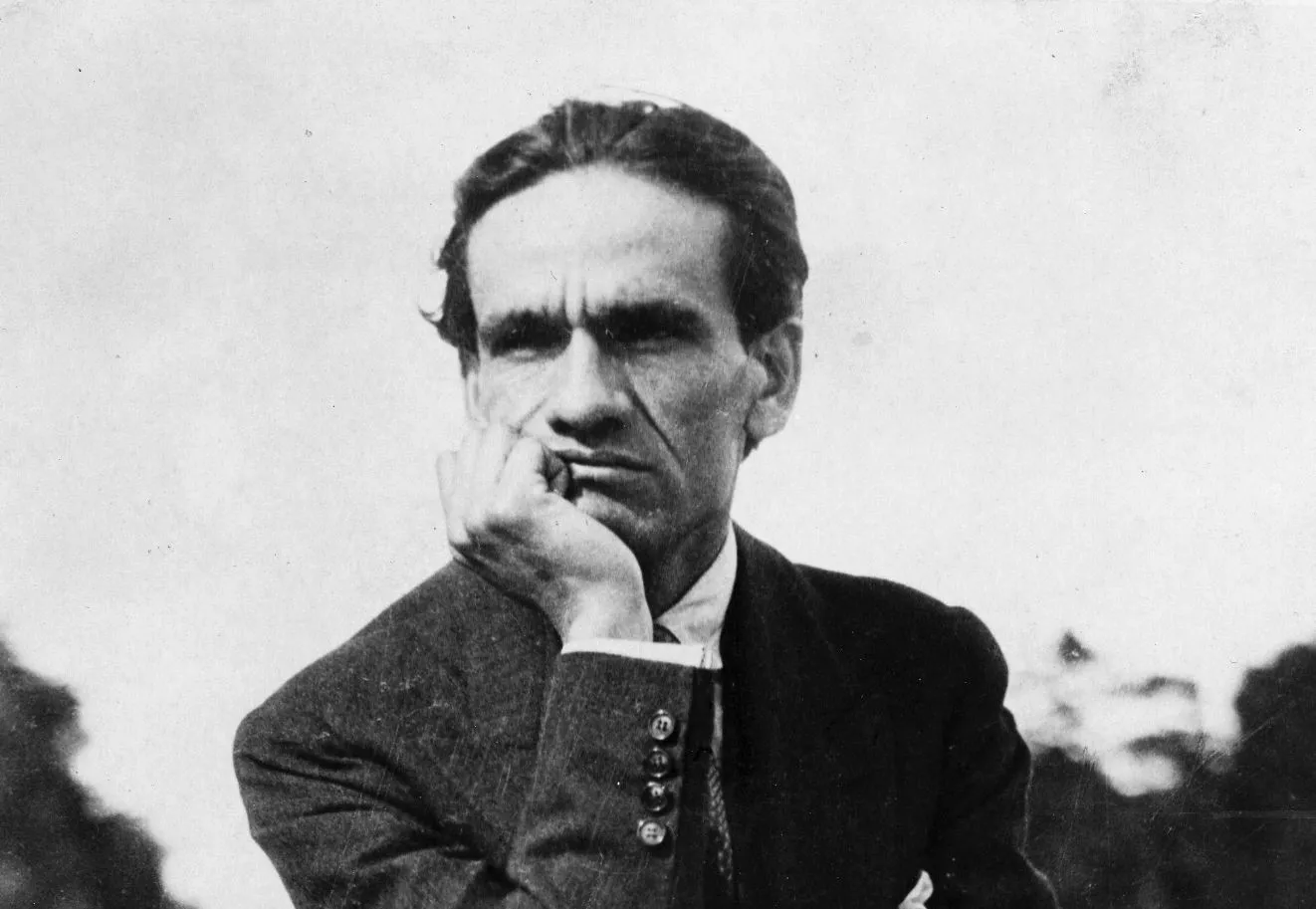

Testimoniar mi llegada a la poesía supone narrar una educación lectora. De niño, en Santo Domingo, leía para disfrazar la introversión. Tanto abusé de esa coraza que terminé acostumbrándome a cargar con ella. Pocos años después de que mi familia se trasladara a Puerto Rico en 1984, encontré al primer Virgilio en los caminos de la poesía de los muchos que me ha dado mi segunda patria. En la secundaria del Colegio La Merced enseñaba Gregorio Andújar Rangel, también conocido por su nombre de poeta: Gregorio de Leida. Este maestro facundo, formado en la facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, acostumbraba terminar la clase con la lectura de un poema. Una vez nos compartió uno que me sacudió. Comenzaba con estos versos impactantes: “Me moriré en París con aguacero,/ un día del cual tengo ya el recuerdo”. Confirmé que algo grande había ocurrido cuando mi viejo amigo J. P. Emmanuel describió la misma experiencia al escuchar aquella mañana el famoso poema de Vallejo. Teníamos quince años. Entonces no lo intuimos, pero habíamos iniciado un viaje del que ya no se regresa.

Mis primeros intentos de escritura poética datan de ese período, de la mano de un maestro que, sin proponérselo, desató para nosotros la onda expansiva de la poesía. Cuando llegué a la UPR de Río Piedras en 1989, aún no tenía conciencia de lo que quería alcanzar con esos ejercicios de introspección que a veces acababan en escritura, pero el espacio al que había llegado se encargó de abrirme los ojos. Fue un proceso dilatado, intenso y pródigo en epifanías. La universidad me deslumbró. Allí accedí a un conocimiento que trascendía lo académico, y que terminó esculpiendo mi carácter y dimensionando las coordenadas con las que me muevo en el mundo. También fue el espacio en que descubrí que quería ser escritor, y que había que asumirlo y trabajar en ello.

Puedo pensar en muchos factores que impulsaron ese despertar, y todos tienen que ver con escenas o acontecimientos de lectura. La universidad propició encuentros que me fueron llevando inevitablemente a la poesía. Por un lado, estaba la maravilla de los autores que iba conociendo en mis cursos de la facultad de Humanidades: desde los poetas de la Grecia clásica hasta los que me cruzaba caminando por las calles de Río Piedras. No recuerdo haber leído más poesía que en ese tiempo. Pero el motor que impulsaba la intensidad de las lecturas de entonces no venía solo de los salones de clase; la médula de esa educación poética fue la interacción con amigos que protagonizaban viajes similares al mío y compartían sus hallazgos de lectura. Todos han desarrollado una obra y grabado su nombre en la historia literaria de Puerto Rico.

El siempre visionario J. P. Emmanuel me presentó poetas a los que siempre regreso: Kavafis, Pavese, Pessoa. En mis visitas a la librería La Tertulia nunca faltaban las recomendaciones de Eddie Ortiz González, a quien le debo el descubrimiento de autores que marcaron profundamente mis afanes de poeta novicio: Emilio Adolfo Westphalen, Blanca Varela, José Watanabe. Los infatigables Marcos Pérez Ramírez y Pedro Cabiya siempre tenían algo en su caja de sorpresas; por ellos accedí a un catálogo alucinante que incluía a Eliot, Szymborska, Lezama. En la pequeña biblioteca de Sylvia Figueroa encontré alguna vez (lo estoy viendo) un libro que me arrastró como una crecida: la Poesía completa de Alejandra Pizarnik. Y de la juntilla con Luis Maldonado y Noel Luna data mi admiración por la poesía de Luis Palés Matos. Ahora que lo pienso, el grueso de la biblioteca puertorriqueña que más me impactó en aquellos años lo fui adquiriendo por una vía que ahora se me antoja bizarra. Tenía por costumbre visitar la mesa de libros de la Unión de Juventudes Socialistas a la salida de la facultad de Estudios Generales. Allí, entre los títulos de la Colección 70 de Grijalbo, descubrí libros de poetas fundamentales de Puerto Rico: Francisco Matos Paoli, Anjelamaría Dávila, José María Lima, Joserramón Melendes.

Todos estos acontecimientos de lectura fueron haciendo lo suyo. Los primeros poemas que publiqué aparecieron en las revistas puertorriqueñas Postdata y Contornos, así como en el fugaz experimento de los cuadernos de En la mirilla, junto a Irizelma Robles y José Raúl González. Eran apenas balbuceos, pero el cauce de las lecturas asimiladas iba generando el limo del que saldría más adelante el germen de una obra. Creo adivinar el momento justo de esta revelación, que por supuesto tuvo como causa eficiente otra escena de lectura.

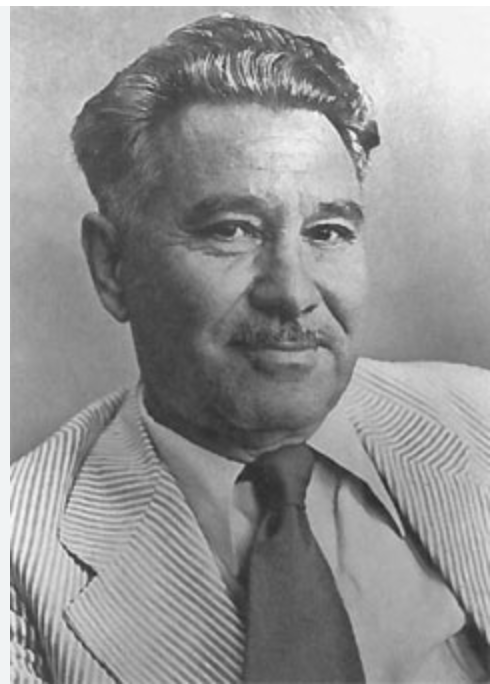

En mis últimos años en la UPR, trabajé en una biblioteca que se había establecido a partir de la colección personal de Josemilio González. La lectura de los libros de poesía que atesoró el antiguo profesor de Literatura Comparada fue determinante para afinar el oído y descubrir un día, con sorpresa, que había encontrado un acento. Llevaba semanas leyendo la obra de los poetas mexicanos de la generación de los Contemporáneos en los libros meticulosamente anotados por el crítico. Me asombró la poesía de Villaurrutia, Novo y Pellicer, pero la que más me atrapó fue la de un poeta menor de ese grupo: Jaime Torres Bodet. En uno de esos turnos de la tarde en la biblioteca de Humanidades, arropado en la resaca de un poemario de Torres Bodet, borroneé la primera versión de “Jano”, el poema que me reveló de golpe que mis balbuceos poéticos habían alcanzado la mayoría de edad. Recuerdo que Pedro Cabiya lo publicó en una revista que editaba en esos años. A partir de “Jano” se fue conformando el conjunto de lo que luego se convertiría en mi primer poemario: Animal pedestre, publicado gracias a la visión editorial de otro de los grandes poetas de mi generación: Elidio La Torre Lagares.

Son numerosos los planetas que se fueron alineando para que la poesía diera conmigo, y todos gravitan en una galaxia que tuvo como centro a la Universidad de Puerto Rico; desde mi profesor de Español en el colegio, formado en las mismas aulas que luego yo conocería, hasta los entrañables amigos que hice en ese ámbito fundador y que fueron también, desde la pasión de sus propias búsquedas, admirables maestros.

Compartir esta nota