La palabra homonimia hace referencia literalmente a la noción de ‘el mismo nombre’, es decir, al hecho que consiste en la existencia de dos o más significados que se expresan por medio del mismo nombre o significante, como, por ejemplo, banco (asiento para dos o más personas), y banco (empresa dedicada a realizar operaciones financieras); muñeca (figura de persona hecha de plástico, trapo o goma que sirve de juguete), y muñeca (parte del cuerpo humano en donde se articula la mano con el antebrazo).

En teoría, se podría pensar que la presencia de dos o más palabras formadas por los mismos sonidos causaría un riesgo de ambigüedad. Pero normalmente no sucede así. Dentro del contexto sintáctico es posible descubrir el sentido que se está expresando en cada situación. Si, por ejemplo, una persona dice que ‘tiene que ir al banco para hacer un depósito’, se entiende, obviamente, que no se está refiriendo al ‘banco’ con el sentido de ‘asiento’.

Lejos de ser causa de confusión, los fenómenos de significación múltiple (la homonimia y la polisemia) son factores importantes de economía lingüística. Si no existiera la igualdad de significantes, y para cada sentido fuera necesario utilizar un nombre distinto, los hablantes tendrían que realizar un esfuerzo memorístico insoportable. Por eso es incalculable el valor de la polisemia: en vez de crear palabras nuevas, resulta menos costoso asignarles nuevos significados a palabras existentes. Así se hizo con rico (un ‘hombre rico’, frente a un ‘dulce rico’), y con pie (‘extremidad inferior’), frente a pie (‘medida de longitud’), y con tantos y tantos casos.

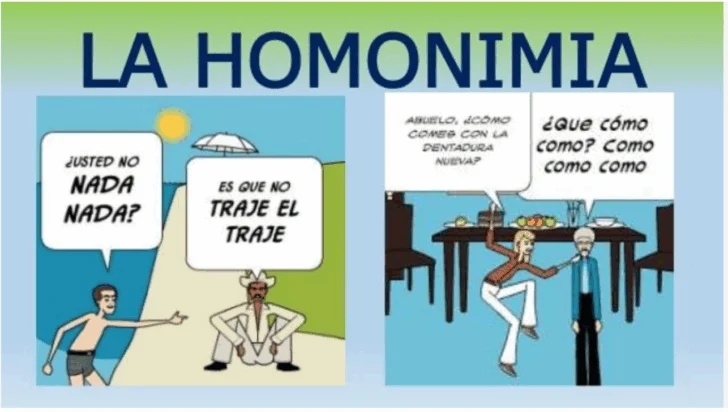

Esta flexibilidad semántica es, precisamente, lo que posibilita la existencia del lenguaje literario o figurado, de la metáfora (‘el manto verde del campo’ – la hierba o el pasto; ‘la flor de la vida’ – la juventud). Es también importante el valor estilístico y humorístico de la homonimia como fuente de chistes y juegos de palabras: ‘¿Qué pez es el que lleva corbata?’ –El pescuezo. ‘¿Qué le dice un pez a otro?’ –Nada.

¿Son la misma cosa un apodo y un hipocorístico?

Existen varias diferencias básicas entre un hipocorístico y un apodo. La primera gran distinción está en la intención original que motiva el empleo de la palabra. Un hipocorístico se crea con una finalidad afectiva. Es un nombre que, en forma diminutiva o abreviada, se utiliza como denominación cariñosa, familiar o eufemística: Luisito por Luis, Tere por Teresa, Tony por Antonio. Por eso se explica que una madre enojada por el mal comportamiento de su hijo lo llame por su nombre pleno, por ejemplo, Manuel Federico, en vez de emplear la forma Quico con la que suele hacerlo tiernamente. Así queda claro que, para esa señora, la expresión de ira o el tono irritado de un acto de habla no son compatibles con el uso del hipocorístico, que se considera esencialmente amable y cariñoso.

En cambio, un apodo no surge precisamente de un propósito afectivo, sino que a menudo es causado por el motivo contrario. La definición que ofrecen los diccionarios es la de nombre que se da a una persona, tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia. En tal sentido, hay casos como Sandra / la Gorda, Francisco / el Cojo, Manuel / el Calvo. En otras ocasiones, el apodo no apunta a una condición o a un defecto corporal, sino a alguna característica personal favorable o no ofensiva, como sucede con Carmen / la Rubia, Alfonso X / el Sabio.

Una segunda diferencia esencial entre el hipocorístico y el apodo consiste en que el primero depende y se aplica al nombre, a la palabra misma, y no al referente o a la persona nombrada. Así, Nando se atribuye al nombre Fernando, del que deriva fonéticamente por medio de un proceso de aféresis, eliminando la sílaba inicial. Por esta razón, el referido hipocorístico puede ser utilizado también para llamar a cualquier persona llamada Fernando, con independencia de su procedencia o de su condición personal, física, académica, social. Lo mismo se puede decir de Guille por Guillermo, o de Chago por Santiago.

Por su parte, el apodo no se relaciona fonéticamente ni se aplica a un nombre propio, sino a un individuo en particular, no importa cómo se llame. Se trata de una denominación única que solo corresponde a la persona a quien se asigna. El Manco de Lepanto se refiere a Cervantes y a nadie más; Chapita es Trujillo; y El Papa Bueno señala únicamente a Juan XXIII. Por supuesto, al tratarse de gente no conocida, puede suceder que haya una coincidencia fortuita en el uso de un apodo como el Ciego, por ejemplo, para identificar a un señor llamado José, de Madrid, y también a otro de nombre Pedro, de Santo Domingo.

Ejemplos de hipocorísticos formados por aféresis: de Guadalupe, Lupe; de Alfonso, Fonso; de Argentina, Tina. Con aféresis y diminutivo: Moncito, de Ramón; Virita, de Elvira. Con apócope: Rafael, Rafa; Nicolás, Nico; Inmaculada, Inma; Natividad, Nati. Terminados en –i: Ana, Any; Pilar, Pili; Rosa, Rossi; José, Jochy; Raúl, Rauli; Amanda, Mandy; Ricardo, Ricki; Yolanda, Yoli.

Compartir esta nota