¿En dónde reside la genialidad de una obra? En verdad, sólo Dios lo sabe a cabalidad.

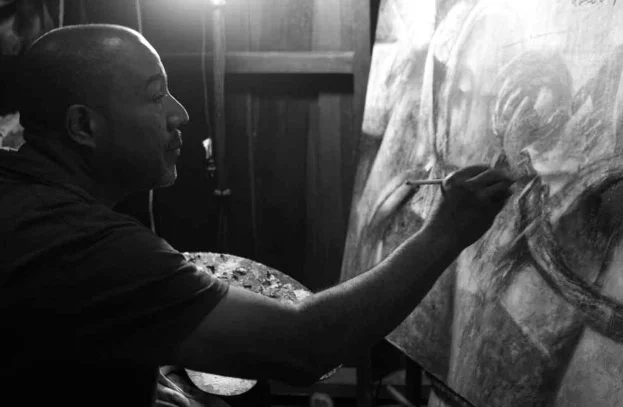

La obra de Valentín Acosta Velásquez no es de fácil ejecución, por cuanto antes ha sido de concepción compleja mediante otredad que llega a lo inefable, producto de una constante reelaboración de la mismidad histórica del pensamiento. Por tanto, tampoco resulta de fácil interpretación. La complejidad de la obra acostina congrega intelectualidad, talento, dedicación y, sobre todo, amor, fe en su propio ser. A veces, todo ello no basta para el prodigio. En este autor, parece que junto a todo eso hay algo más (pues donde Dios no pone, no puede haber): realización personal a través del ejercicio pictórico en que se soslaya al ego-destrudo como punta de lanza de esa propia realización. Bajo la consagración de este hacer, al amparo de la felicidad de este hacer que edifica al ser, asistimos a la presencia de un artista mayor, quien, pese a su juventud, puede ser considerado entre los más grandes de nuestro país. Entre los pocos que han configurado un discurso de la historia, del pensamiento, de la concepción de la existencia y el mundo, el cosmos, y al mismo tiempo ha condensado una maestría de la composición y el color que, trazo a trazo, se recrea a imagen y desemejanza de sí mismo. Óigase bien: a imagen y desemejanza, en que la propia paradoja de una identidad que muta sin cesar, deja sin credo al estilo, a los ismos, a los encasillamientos, y en donde el evidente virtuosismo queda sujeto a una teleología más trascendente. Muchos creen que en el arte el virtuosismo (consecución del talento y algo de tiempo) es suficiente para alcanzar el mayor estándar estético. Pero la historia ha demostrado que el virtuosismo puede ser engaño, espejismo, exhibicionismo, gala de narciso que se esfuma, que se evapora como humo, espuma. Esa prueba de virtuosidad Valentín Acosta Velásquez la ha sabido torear con gran inteligencia. Ha sabido ponerla en lugar que no haga daño a su obra.Valentín Acosta Velásquez (como si fuera semejanza de Dios en su Creación) ha venido configurando un laberinto del tiempo, consciente de la dispersión, de la otredación dialéctica de todo lo existente. Pero no cualquier laberinto. En su individual homónima (1992), presentó obras cuya arquitectura mostraba a un pintor de formación temática renacentista y técnica del siglo XX. En ese entonces, el laberinto del tiempo de la obra acostina estaba definido por los elementos básicos de la ciencia y el humanismo (matemática, física, astronomía, geología, etc.) junto a la concepción filosófica del tiempo, del movimiento, de la historia. En esa conjunción conceptual, intervenía el trazo ascético de una pintura que parecía, entre planos cartesianos, estirar el músculo liso de la voluntad (cual si fueran los propios hierros forjados para la configuración de tales planos) dirigida por ese ideal estético del artista, cuyo fin respondía, más que a ejercicio de abstracción o emulación, a recuento o inventario de los pasadizos anteriores recorridos por la Humanidad. Un verdadero prodigio. No faltó quién la definiera como “extraña” (López Meléndez), es decir, original. Desde allí, la obra acostina decía que no sería de fácil interpretación; que la originalidad, si bien puede consistir en la (re) afirmación del otro, no siempre en la negación radical, a muerte de la mismidad.

Luego, en su dialexis particular, única e irrepetible (como debe ser), la obra acostina continúa nutriéndose de la infinita variedad de miradas, concepciones, enfoques de la concepción de la vida, acuñadas, por supuesto, por el criterio decisivo y particular del artista. Desde la infinita cantera de miradas del ser humano. A través de la reelaboración de los símbolos y mitos bíblicos, configuró un laberinto del ser, de la espiritualidad en cuya factura la obra de Cristo se (re) presenta como el camino, la verdad y la vida de la realización humana imperecedera. En este momento, su obra confrontó el etiquetamiento de abstracta, surreal, concreta, simbolista, informal y un largo etcétera……. Más tarde, continuó en la representación (propia) del propio mundo, universo, y se dio cuenta de que la construcción humana científica, artificial era forma encarnizada (y hasta cierto punto equivocada) de enfrentar a la eternidad del tiempo, del movimiento y, más que intuir, comprendió que el Cosmos, más que autófago de la nada, se recrea sin clemencia bajo una lógica que aún el ser humano no ha podido entender, pese a su inteligencia y avances científicos. Que de lo único que puede vanagloriarse es de su capacidad de límites (Mieses Burgos).

En la obra acostina se haya esa conciencia, esa aceptación, esa sabiduría que vemos en la filosofía oriental y en pocos sistemas occidentales de ser y maser en el hacer, el hacer para ser. La mayor parte del pensamiento occidental, pese al gran ejemplo de Cristo, concreta la vocación temprana por la muerte, ya que no se conforma con ser, proser y maser, sino en contraser y deser hasta el suicidio y la negación total del otro, de sí mismo.

La factura de la obra acostina articula, arma planos de diferentes contextos y épocas, como especie de conjunción del retrato del tiempo único como síntesis de todos los tiempos. Por ejemplo, en la pieza 3:16, la obra de Cristo en tanto ajedrez del tiempo, cual ajedrez de su propio arcano, es diálogo de todas las dimensiones espaciotemporales del sistema cartesiano, construcción histórica sin parangón. Porque en verdad (ya lo he dicho), sin la crucifixión del Mesías, Descartes no hubiese establecido la inmortalidad de su obra más trascendente: su sistema lógico matemático. En EL GRAN PEZ, como en tantas otras obras, Acosta Velásquez alcanza niveles extraordinarios de cromatismo, de hazaña plástica. En esta pieza hay pujanza holocáustica, armagedónica entre dos formas de expresión tradicionalmente consideradas antagónicas, enemigas, opuestas: lo tridimensional y lo bidimensional, cuyas representaciones volumétricas aquí están mediadas por la abstracción (muy particular, en que las figuras mutan y a la vez mantienen su identidad genésica), la cual muchos pensarán que es resultado lógico, natural de tal combinación (mas recordemos que los resultados estéticos son infinitos e impensables a veces, y sólo Dios los conoce a cabalidad). Así, Acosta Velásquez logra la proeza de conciliar mismidad y otredad como resultado saludable de una dialéctica atropellada históricamente en la negación más estéril.

La obra acostina remite (como debe ser en un gran artista) a los momentos más gloriosos del ejercicio pictórico, en este caso con nombres específicos: Rembrandt, Turner, Monet, Cézanne, Braque, Picasso, Kandinsky y otros, con una personalidad propia frente a ellos, diferenciadora. Precisamente por haber establecido diálogo (permanente) con maestros insoslayables de la historia y lograr su propio discurso y su propia maestría de ejecución―representación junto a una inagotable versatilidad, Acosta Velásquez es grande entre los grandes. Por eso, con más razón, su obra enfrenta, en este contexto, dos situaciones: falta de público amplio que esté a su altura (o por lo menos quiera llegar) y la hostilidad de siempre (egoísmo, envidia y negación de reconocimiento) que en nuestro medio es tan fuerte, tan pan nuestro de cada día.

Pero lo más grandioso de la pintura de Acosta no es que no sea mímesis de ningún pintor de la historia, sino que ni siquiera es mímesis de sí misma. Acosta pinta un mismo motivo y nunca es el mismo, aún con la misma técnica. No calca ni repite el gesto cual si fuera grabación. Esa práctica de mímesis exacta, que ha servido al comercio del arte, a su práctica mercantilista, ha perdido a muchos oficiantes de talento. Lógico es que un artista de tanta complejidad compositiva tienda a congregar (producto de su búsqueda) tantas formas y tantos sentidos. Por consiguiente, la obra acostina es de polisemia laberíntica, plural, diversa, cosmológica y cosmogónica (más casi nunca cosmoagónica), cuya eternidad dialéctica se manifiesta en el sentido más positivo de la (re) Creación. Por ejemplo, en el cuadro titulado JINETE, que representa al movimiento, eros, arcano, agua, vacío, etc., el tiempo avanza con mayor rapidez, algo inusual en la obra de Acosta Velásquez, cuya fijación casi siempre responde al carácter de trascendencia que el autor confiere a su discurso.

En la obra acostina el símbolo es eternidad mutante con carácter irremisiblemente otredante que construye una identidad de interminables sentidos dialécticos. Acosta Velásquez demuestra, a través de su pintura, que la oposición mismidad-otredad puede producir síntesis infinitas en el tiempo y el espacio. Quizás el ejemplo más patente lo es aquel símbolo singular de su obra, que vemos en CUANDO SUENA LA MÚSICA. Con ese objeto que asemeja la perdición-ser de este encuentro llamado humanidad, Acosta Velásquez establece una metáfora de metamorfosis sémica inigualable como inagotable en la simbología del arte. En el libro que escribo sobre su obra (inédito aún) dedico un solo capítulo a este símbolo mutante, el cual sólo es comprendido cabalmente bajo la eternidad mito-histórica de nuestra propia existencia.

Por todo lo antes dicho, la obra de Valentín Acosta pertenece al hoy, al mañana y al mismo siempre de la historia. Un pintor que sirve de espejo para la humanidad de siempre. No de espejo-comodín, sino de espejo-confrontación, de enfrentamiento del ser consigo mismo y su conciencia, estatura de Dios en nosotros. La inclemencia del tiempo tendrá que lidiar con la obra de Valentín Acosta Velásquez como aquel que toma de su propia medicina. Ojalá que el pueblo donde él nació no muy tarde llegue a comprender, a entender, a valorar a unos de sus más geniales artistas.

Compartir esta nota